一种椎间融合器的制作方法

[0001]

本发明涉及医疗器械技术领域,尤其涉及一种椎间融合器。

背景技术:

[0002]

椎间融合器具有支撑、均分载荷等功能,能较好的恢复椎间隙高度和脊柱的生理曲度。

[0003]

现有技术中的融合器至少存在如下问题:

[0004]

(1)现有融合器多由实体框架结构和通孔结构组成。实体支撑多采用实体轴向支撑面,这样会大大占用融合器体积,导致融合器孔隙率过小,影响骨融合效果;

[0005]

(2)现有技术中融合器易造成植入后期松动、移位的问题;

[0006]

(3)现有孔隙结构多采用规则的空间正八面体结构组成,多分布于椎间融合器的上下表面或左右侧面,孔隙率无法实现个性化定制。

技术实现要素:

[0007]

有鉴于此,本发明实施例提供一种椎间融合器,能够大大减小融合器体积,提高融合器的孔隙率,具有较好的骨融合效果。

[0008]

为实现上述目的,根据本发明实施例的一个方面,提供了一种椎间融合器,包括:支撑结构和孔隙结构;其中,

[0009]

支撑结构包括:上支撑面、下支撑面和支撑柱,支撑柱的上端与上支撑面的侧边连接、下端与下支撑面的侧边连接;

[0010]

孔隙结构设置在上支撑面、下支撑面以及支撑柱形成的空腔内;孔隙结构的中央设有用于容纳脊椎的贯穿孔。

[0011]

可选地,支撑结构还包括:后支撑柱,后支撑柱的上端与上支撑面的后侧连接、下端与下支撑面的后侧连接;支撑柱设置在上支撑面和下支撑面的左前方和右前方。

[0012]

可选地,后支撑柱上设有器械孔。

[0013]

可选地,后支撑柱上设有器械槽,器械孔设置于器械槽内。

[0014]

可选地,上支撑面和下支撑面上设有突起部。

[0015]

可选地,孔隙结构中设有通孔。

[0016]

可选地,通孔的孔径为100μm~800μm,相邻两个通孔之间的距离为100μm~1500μm。

[0017]

可选地,支撑结构的后侧宽度大于前侧宽度;和/或,支撑结构的后侧高度大于前侧高度。

[0018]

可选地,椎间融合器的倾角为0~7

°

。

[0019]

可选地,椎间融合器的长度为11mm~16mm,宽度为11mm~16mm,厚度为3mm~6mm,高度为4mm~12mm。

[0020]

上述发明中的一个实施例具有如下优点或有益效果:采用包括上支撑面、下支撑

面和支撑柱的支撑结构,与现有技术中采用实体轴向支撑面相比,能够大大减小融合器体积,提高融合器的孔隙率,具有较好的骨融合效果。通过在上下支撑面上设置突起部,能够防止水平滑移;通过在后支撑柱上设置器械孔,有利于配合输送工具将椎间融合器送入椎间指定位置和固定椎间融合器;通过在孔隙结构部上设置通孔,有利于骨长入和骨融合。

[0021]

上述的非惯用的可选方式所具有的进一步效果将在下文中结合具体实施方式加以说明。

附图说明

[0022]

附图用于更好地理解本发明,不构成对本发明的不当限定。其中:

[0023]

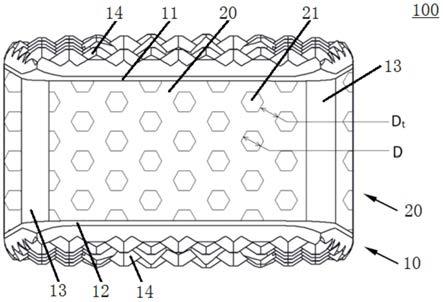

图1是本发明实施例的椎间融合器的主视示意图;

[0024]

图2是本发明实施例的椎间融合器的俯视示意图;

[0025]

图3是本发明实施例的椎间融合器的右视示意图;

[0026]

图4是本发明一些实施例的椎间融合器的后视示意图;

[0027]

图5是本发明另一些实施例的椎间融合器的后视示意图。

具体实施方式

[0028]

以下结合附图对本发明的示范性实施例做出说明,其中包括本发明实施例的各种细节以助于理解,应当将它们认为仅仅是示范性的。因此,本领域普通技术人员应当认识到,可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改,而不会背离本发明的范围和精神。同样,为了清楚和简明,以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。

[0029]

图1-5从各个角度示出了本发明实施例的椎间融合器的结构示意图,如图1-5所示根据本发明实施例的椎间融合器100,包括:支撑结构10和孔隙结构20;其中,支撑结构10包括:上支撑面11、下支撑面12和支撑柱13,支撑柱13的上端与上支撑面11的侧边连接、下端与下支撑面12的侧边连接;孔隙结构20设置在上支撑面11、下支撑面12以及支撑柱13形成的空腔内;孔隙结构20的中央设有用于容纳脊椎的贯穿孔30。本发明中孔隙结构也承担支撑作用,实现椎间融合器孔隙率的最大化,兼顾弹性模量匹配和孔隙率大两个功能。采用包括上支撑面、下支撑面和支撑柱的支撑结构,支撑结构的弹性模量接近人骨弹性模量,能够避免发生应力遮挡,与现有技术中采用实体轴向支撑面相比,能够大大减小融合器体积,提高融合器的孔隙率,具有较好的骨融合效果。

[0030]

实际应用过程中,可以采用3d打印制作颈椎椎间融合器,3d打印能够增加材料表面粗糙度。3d打印的产品表面是凹凸不平的,打印形成的凹面有利于细胞附着,增加细胞附着面积,易于骨融合。

[0031]

支撑柱13的结构可以根据实际情况进行选择性设定,例如圆柱形或者长方体形结构。支撑柱13的数量也可以根据实际情况进行选择性设定,例如2根、3根等。可选地,支撑结构10还包括:后支撑柱15,后支撑柱15的上端与上支撑面11的后侧连接、下端与下支撑面12的后侧连接;支撑柱13设置在上支撑面11和下支撑面12的左前方和右前方。采用这种结构,能够在保证支撑稳定性的同时大大降低椎间融合器体积,提高椎间融合器的孔隙率,便于骨融合。

[0032]

可选地,后支撑柱15上设有器械孔16,参见图4。通过在后支撑柱15上设置器械孔

16,有利于配合输送工具将椎间融合器送入椎间指定位置和固定椎间融合器。进一步地,后支撑柱15上设有器械槽17,器械孔16设置于器械槽17内,参见图5。在器械孔16外添加器械槽17,便于夹具夹持固定椎间融合器送进和取出患处。器械槽17的形状可以根据实际情况进行选择性设定,例如采用方形、圆形等形状。

[0033]

可选地,上支撑面11和下支撑面12上设有突起部14。突起部能够将椎间融合器更好固定于椎骨之间。现有技术中融合器没有设置增大摩擦系数的结构,易造成植入后期松动、移位的问题。本发明通过在上下支撑面上设置突起部,能够防止椎间融合器发生水平滑移。

[0034]

孔隙结构部20可以填充不同的晶格,成本低,不需要再植入人骨,减少创伤。现有融合器通孔结构多采用上下表面主通孔或者孔隙结构,主通孔尺寸过大会影响融合器弹性模量。在本发明的可选实施例中,孔隙结构20中设有通孔21。通过在孔隙结构部20上设置通孔21,通孔21与外界相通,有利于骨长入和骨融合。通孔的形状可以是圆孔、方孔、矩形孔、三角形孔、多边形孔、椭圆形孔等规则形状的孔,或者不规则形状的孔。通孔的尺寸,例如孔径以及相邻两个通孔之间的距离可以根据实际情况进行选择性设定,可选地,通孔的孔径为100μm~800μm,相邻两个通孔之间的距离为100μm~1500μm。通过调整通孔的数量以及尺寸,可以实现孔隙率的定制化设计。

[0035]

支撑结构部各个侧面之间的过渡部分呈圆弧形,如此能够与颈椎关节的上下表面形状吻合。可选地,支撑结构的后侧宽度大于前侧宽度,参见图2。后侧宽度大于前侧是基于颈椎形状的设计,也能够提高植入手术的操作便捷性。

[0036]

可选地,支撑结构的后侧高度大于前侧高度。后侧高度大于前侧高度,这种设计基于不同患者的颈椎结构的个体差异,上支撑面与下支撑面之间形成的夹角称作倾角,可以根据不同患处定制不同的高度倾角的椎间融合器。可选地,椎间融合器的倾角为0~7

°

。

[0037]

椎间融合器的尺寸,例如长度、宽度、高度和厚度等可以根据实际情况进行选择性设定。可选地,椎间融合器的长度为11mm~16mm,宽度为11mm~16mm,厚度为3mm~6mm,高度为4mm~12mm。本例中,长度是指前后方向的尺寸,宽度是指左右方向的尺寸,高度是指上下方向上的尺寸。厚度,是指从贯穿孔的边缘到孔隙结构部的边缘的尺寸。

[0038]

示例性地,椎间融合器的结构参数如下表:

[0039]

表1结构参数

[0040]

参数lθww

t

hdd

t

数值范围11-16mm0-7

°

11-16mm3-6mm4-12mm100-800um100-1500um

[0041]

表中,l为椎间融合器长度,w为椎间融合器宽度,w

t

为椎间融合器厚度,h为椎间融合器高度,θ为椎间融合器倾角,d为通孔的孔径,d

t

为杆径,即相邻两个通孔之间的距离。采用表1中的结构,得到的多孔型椎间融合器结构孔隙率为5%~90%。

[0042]

多孔型椎间融合器材料的化学成分参见下表:

[0043][0044]

目前临床应用较多的是聚醚醚酮(peek)材料,然而peek作为融合器的制作材料不具有生物活性,与上下骨性终板组织不能实现真正的融合,大多数表面被纤维组织覆盖,容易产生微动,进而影响椎体间的生物力学稳定性,即会导致整体结构的稳定性得不到保证。本发明表2示出的实施例采用钛合金椎间融合器具有较好的生物相容性和支撑强度。该多孔型椎间融合器的压缩刚度接近人体骨骼的刚度,减少应力遮挡作用,刚度为1000-100000n/mm。

[0045]

根据本发明实施例的技术方案,采用包括上支撑面、下支撑面和支撑柱的支撑结构,与现有技术中采用实体轴向支撑面相比,能够大大减小融合器体积,提高融合器的孔隙率,具有较好的骨融合效果。通过在上下支撑面上设置突起部,能够防止水平滑移;通过在后支撑柱上设置器械孔,有利于配合输送工具将椎间融合器送入椎间指定位置和固定椎间融合器;通过在孔隙结构部上设置通孔,有利于骨长入和骨融合。

[0046]

上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,取决于设计要求和其他因素,可以发生各种各样的修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1