一种再生混凝土用研磨破碎装置的制作方法

1.本实用新型涉及再生混凝土加工技术领域,具体涉及一种再生混凝土用研磨破碎装置。

背景技术:

2.混凝土,简称为"砼",其诞生可以追溯到古老的年代,其所用的胶凝材料为粘土、石灰、原料、火山灰等。其工作的主要原理是以水泥为胶结材料,将砂石、石灰、煤渣等原料进行混合搅拌,最后制作成混凝土。在企业生产过程中,难以避免的会产生加工废料,如废品、切割边角料和测试用废料等。这些失去了建筑作用的混凝土废料若采用再生加工技术手段来再利用的话,则称之为再生混凝土。再生混凝土的再生加工技术中非常关键的步骤是使用设备将再生混凝土块进行破碎,然后研磨成粉。混凝土再凝结的过程中会吸收水,并且凝结后的混凝土块会含有不同程度的水分,现有的研磨破碎装置仅是将不同含水率的混凝土块简单的进行加工,加工后得到的混凝土粉末往往含有大量的水分。这就导致了两个问题,其一是含有水分的混凝土粉末在研磨破碎装置中会逐渐凝固,破坏设备内部结构;其二是含有水分的混凝土粉末不易长时间存放,容易凝结成块。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的是提供一种再生混凝土用研磨破碎装置,解决背景技术中描述的问题,能够在研磨破碎过程中除去混凝土块的水分,同时便于生产人员随时直观观察到混凝土块的去水程度,使研磨破碎装置内部不会因为混凝土粉末凝结导致损坏,也使得加工得到的混凝土粉末更易于长期存放。

4.本实用新型的技术方案是这样实现的:

5.一种再生混凝土用研磨破碎装置,包括破碎箱、除湿搅拌箱和研磨箱,破碎箱顶部设有进料斗及底部设有第一出料管,除湿搅拌箱顶部设有开口及底部设有第二出料管,研磨箱顶部设有入口及底部设有出料口,破碎箱设置在除湿搅拌箱顶部,第一出料管与开口连接,除湿搅拌箱设置在研磨箱顶部,第二出料管与入口连接,所述破碎箱中还设有破碎机构,破碎机构下方还设有第一引导板,第一引导板与第一出料口连接,除湿搅拌箱中还设有除湿搅拌观察机构,除湿搅拌观察机构下方还设有第二引导板,第二引导板与第二出料管连接,第二出料管中还设有电磁阀门,研磨箱中还设有研磨机构。

6.进一步的技术方案是,所述破碎机构包括转杆、破碎辊、安装架和破碎电机,安装架固定安装在破碎箱侧壁外侧,破碎电机固定安装在安装架上,破碎辊设置在破碎箱内部上端的左右两侧,破碎辊固定安装在转杆上,转杆一端转动安装在破碎箱内壁上,转杆另一端穿出破碎箱侧壁连接在破碎电机上。

7.进一步的技术方案是,所述除湿搅拌箱开口处还设有防尘板,防尘板上还设有扭簧铰链,防尘板通过扭簧铰链安装在开口处,防尘板受压时向下打开,不受压时在扭簧铰链的作用下向上回复。

8.进一步的技术方案是,所述除湿搅拌观察机构包括加热棒、转动主杆、支杆、软杆、搅拌电机和玻璃挡板,加热棒固定安装在除湿搅拌箱内部上端侧壁上,转动主杆横向转动穿设在除湿搅拌箱的内壁上,转动主杆一端穿出除湿搅拌箱的侧壁后连接在固定安装在除湿搅拌箱侧壁外侧的搅拌电机上,若干支杆固定安装在转动主杆上,支杆末端固定连接有软杆,软杆在搅拌过程中与除湿搅拌箱的内部底壁接触,玻璃挡板固定安装在除湿搅拌箱的外侧壁上端,在玻璃挡板对应位置的除湿搅拌箱侧壁上还开设有出气口。

9.进一步的技术方案是,所述除湿搅拌箱内部还设有网罩,网罩覆盖安装在加热棒的外侧。

10.进一步的技术方案是,所述研磨机构包括上研磨盘、下研磨盘、支撑架和研磨电机,上研磨盘固定安装在研磨箱内部上端的侧壁上,下研磨盘设置在上研磨盘下端,下研磨盘呈锥形且与上研磨盘之间形成研磨仓,研磨仓自上而下逐渐缩小,研磨仓的顶端即为入口,下研磨盘下方设有固定安装在研磨箱内底面的支撑架,研磨电机固定安装在支撑架上,下研磨盘驱接在研磨电机上。

11.进一步的技术方案是,所述研磨箱内部还设有出料坡,出料坡环设在支撑架周侧,出料坡最低处设置在出料口处。

12.本实用新型的有益效果在于:

13.1、通过设置除湿搅拌观察机构来对混凝土碎块进行加热去水处理,使得进入研磨阶段前的混凝土碎块能够先一步去除水分,避免了混凝土粉末因含有水分而凝结堵塞在研磨破碎装置内部零部件表面和零部件连结处,从而造成的设备损坏,也为后续生产环节提供了干燥且便于长期存放的混凝土粉末。

14.2、设计了出气口和玻璃挡板的组合使用,当水汽从出气口排出,遇到出气口处的玻璃挡板后会使玻璃挡板结雾或凝聚出水滴,生产人员可以直接观察玻璃挡板以判断排出的气体中是否含有水汽,从而迅速判断混凝土碎块的去水程度,提高去水稳定性。

15.3、通过在支杆上设置软杆来刮动沉积在除湿搅拌箱底部的混凝土碎块,混凝土碎块被搅拌主杆上的支杆和软杆搅拌,不停的从下方反转到上方,使得混凝土碎块受热更均匀,也让混凝土碎块中的水汽在上下翻转的过程中得到充分的释放。

16.4、通过设置防尘板,即防止搅拌过程中混凝土粉末在热气的作用下串出除湿搅拌箱,保护了生产环境,又隔绝了加热棒产生的热量外泄,节约了能源。

17.5、通过设置网罩对加热棒进行隔绝,防止混凝土粉末凝结在加热棒上造成加热棒的损坏和造成加热效果的降低。

附图说明

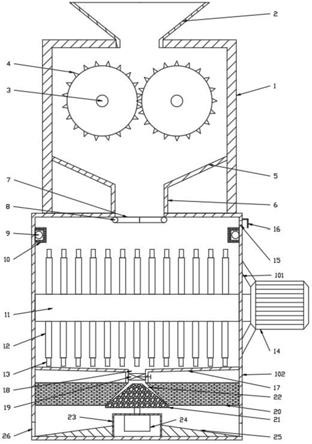

18.图1为本实用新型的总体内部结构示意图;

19.图2为本实用新型的俯视局部剖面图。

20.图中,1破碎箱,101除湿搅拌箱,102研磨箱,2进料斗,3转杆,4破碎辊,5第一导料板,6第一出料管,7防尘板,8扭簧铰链,9加热棒,10网罩,11搅拌主杆,12支杆,13软杆,14搅拌电机,15出气口,16玻璃挡板,17第二导料板,18第二出料管,19电磁阀门,20上研磨盘,21下研磨盘,22研磨仓,23支撑架,24研磨电机,25出料坡,26出料口,27破碎电机,28安装架。

具体实施方式

21.为了更好理解本实用新型技术内容,下面提供具体实施例,并结合附图对本实用新型做进一步的说明。

22.参见图1至图2,一种再生混凝土用研磨破碎装置,包括对混凝土块进行破碎的破碎箱1、对混凝土碎块去水的除湿搅拌箱101和对混凝土碎块进行研磨的研磨箱102。破碎箱1设置在除湿搅拌箱101上层,除湿搅拌箱101设置在研磨箱102的上层。破碎箱1的顶面中央安装有用于混凝土块投放的进料斗2,破碎箱1内部上端的左右侧设有用于对混凝土块进行破碎的破碎辊4,破碎辊4安装在转杆3上,转杆3转动安装在破碎箱1的内壁上,转杆3一端伸出破碎箱1侧壁,与安装在破碎箱1侧壁上的安装架28上的破碎电机27连接。破碎箱1内部下端设有第一导料板5,第一导料板5下端连接有第一出料管6,第一导料板5将破碎后的混凝土碎块引导滑落至第一出料管6内。

23.除湿搅拌箱101顶壁设有开口,开口与第一出料管6对接,在开口处安装有对开门式的防尘板7,防尘板7通过扭簧铰链8安装在开口处,防尘板7在混凝土碎块的重力作用下向下打开,混凝土碎块掉落完后防尘板7自动归位关闭开口。除湿搅拌箱101内部上端侧壁上安装有加热棒9,加热棒9上罩有防止混凝土碎块溅射到加热棒9上的网罩10。除湿搅拌箱101内部还横设有搅拌主杆11,搅拌主杆11一端转动连接在除湿搅拌箱101的侧壁上,另一端穿出除湿搅拌箱101连接有搅拌电机14。搅拌主杆11上还安装有多根支杆12,支杆12的端部还安装有软杆13,软杆13材料为橡胶,软杆13与除湿搅拌箱101的底部接触,用来刮动沉积在除湿搅拌箱101底部的混凝土碎块。除湿搅拌箱101的上端侧壁上还开设有出气口15,出气口15处的除湿搅拌箱101外壁上还安装有用于观察出气口15中排出的气体是否带有水分的玻璃挡板16。除湿搅拌箱101的内部下端设有第二导料板17,第二导料板17下端连接有第二出料管18,第二导料板17将去水后的混凝土碎块引导滑落至第二出料管18内,第二出料管18处安装有电磁阀门19。

24.研磨箱102顶壁设有入口,入口与第二出料管18对接。研磨箱102内部上端设有上研磨盘20,上研磨盘20下端设有下研磨盘21,下研磨盘21呈锥形与上研磨盘20之间形成研磨仓22,研磨仓22自上而下逐渐缩小,研磨仓22的顶端即为入口,下研磨盘21下方设有支撑架23,支撑架23固定安装在研磨箱102内部底壁,支撑架23上安装有驱动下研磨盘21的研磨电机24。研磨箱102内部底壁上围绕支撑架23设有出料坡25,出料坡25最低处与研磨箱102内壁连接的,连接处的研磨箱102侧壁上开设有出料口26。

25.本实用新型工作原理:

26.本装置使用时,将混凝土块从进料斗2处投放到破碎箱1中,混凝土块会被进料箱中的破碎辊4碾碎成混凝土碎块,混凝土碎块在第一导料板5的引导下滑入第一出料管6,随后在第一出料管6中掉落至防尘板7上,混凝土碎块在重力作用下推开防尘板7掉落至除湿搅拌箱101中,随后防尘板7在扭簧铰链8的作用下归位关闭,防止除湿搅拌箱101中的烟尘和热量串出。除湿搅拌箱101中的加热棒9对内部进行加热,混凝土碎块被搅拌主杆11上的支杆12和软杆13搅拌,不停的从下方反转到上方,使得混凝土碎块受热更均匀,也让混凝土碎块中的水汽在上下翻转的过程中得到释放,软杆13可以刮动沉积在除湿搅拌箱101底部的混凝土碎块,网罩10防止混凝土烟尘和碎块集结在加热棒9上从而降低加热效果。水汽从出气口15排出,遇到出气口15处的玻璃挡板16后会使玻璃挡板16结雾或凝聚出水滴,生产

人员可以直接观察玻璃挡板16以判断排出的气体中是否含有水汽,从而迅速判断混凝土碎块的去水程度。

27.待混凝土碎块去水完成后,打开电磁阀门19,混凝土碎块从第二导料板17处滑落至第二出料管18中,随后掉落至研磨仓22内,混凝土碎块在研磨仓22内被研磨成粉,随后在出料坡25的引导下滑落至出料口26外。

28.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1