地下车站主体与附属结构同步施工的施工工法的制作方法

1.本发明涉及地下建筑施工技术领域,尤其涉及地下车站主体与附属结构同步施工的施工工法。

背景技术:

2.城市轨道交通建设作为城市地下工程中的重要组成部分,建成并投入使用后在城市的高效运营和快速发展中发挥着不可替代的作用,是一种方便、高效和绿色的低碳公共交通资源。地铁施工中的一个重要环节便是地铁站点施工,地铁站点由基坑支护结构、主体结构(车站部分)和附属结构(各个出入口通道)等基本部分组成,以往地铁站点开挖基本遵循原则是主体结构基坑开挖完成至结构封顶后再依次进行附属结构基坑的开挖,但此种施工方式往往需要较长的施工工期,无法满足工期要求较为紧迫的项目的需求,同时该种施工方式无法解决附属和主体结构施工阶段不一致的问题,还会由于附属结构的施工造成主体基坑的部分结构的二次开挖及二次支护,不仅导致成本的增加,还可能对周围土体带来过度扰动,进而为建筑结构带来其他安全隐患,丞待改善。

技术实现要素:

3.本发明的特征和优点在下文的描述中部分地陈述,或者可从该描述显而易见,或者可通过实践本发明而学习。

4.为克服现有技术的问题,本发明提供一种地下车站主体与附属结构同步施工的施工工法,通过该施工工法可缩短施工工期,满足对工期要求较高的项目需求,解决附属和主体结构施工阶段不一致的问题,避免出现由于附属结构的施工导致主体结构基坑的部分结构的二次开挖或二次支护问题。

5.本发明提供的技术方案为:地下车站主体与附属结构同步施工的施工工法,所述施工工法包括以下步骤:施工设计:按照主体结构与附属结构基坑同时开挖的方式进行设计,以确保支撑体系在立面标高、平面位置上形成整体可靠的水平向传力体系,并使主体结构及附属结构基坑间的支撑形成完整的受力体系;开挖准备,包括场地硬化、主体结构与附属结构的围护结构施工、主体结构与附属结构的降水井施工;主体结构与附属结构的基坑同时开挖施工,开挖首层土方,同时施工主体结构与附属结构的冠梁与第一道混凝土支撑,使车站基坑支撑形成完整的传力体系;开挖第二层土方,在车站纵断面上从基坑两侧两端向中间分层分段开挖,开挖至每道支撑下方的预设深度后,同时架设主体结构与附属结构的第二道支撑,并将第二道支撑连为整体;当主体结构与附属结构同时开挖至附属结构基底的标高处时,架设第三道支撑并完成附属结构底板施工,使第三道支撑与附属结构的底板形成可靠的传力体系;当完成附属结构底板施工后,架设第四道支撑;主体基坑开挖至主体结构基底并施工主体结构底板,向上依次拆除各支

撑并同步施工侧墙与顶板结构,对施工接口处的变形缝进行变形缝施工;基坑变形监测,在主体结构与附属结构的基坑同时开挖施工过程中,同步监测基坑的变形情况。

6.优选的,在开挖至附属结构基坑的基底标高位置以上300mm时,应停止机械开挖,通过人工清土至基底标高。

7.优选的,所述围护结构施工包括施工围挡,以及设于主体结构与附属结构之间的地连墙。

8.优选的,所述地连墙的厚度为800mm。

9.优选的,所述地连墙应在拆除所述各支撑后进行拆除。

10.优选的,所述变形缝施工包括变形缝防水施工、变形缝处结构施工、以及顶板回填土;所述变形缝防水施工包括设于变形缝或对接缝处的柔性防水层及加强层,设于变形缝或对接缝的中部且能形成一道封闭防水线的中置式钢边橡胶止水带,设于变形缝或对接缝的背水侧且封闭成环的嵌缝胶,设于侧墙及底板的迎水侧的背贴式止水带,以及设于变形缝或对接缝处的顶板及侧墙内侧的不锈钢接水盒。

11.优选的,所述施工设计包括对主体结构以及附属结构的抗浮设计。

12.优选的,所述第一道混凝土支撑为支撑在冠梁上的800

×

800现浇钢筋砼支撑;所述主体结构的第二道支撑、第三道支撑、以及第四道支撑均为φ800,t=16mm的钢支撑;所述附属结构的第二道支撑为φ609,t=16mm的钢支撑。

13.本发明的有益效果:通过地下车站的主体与附属结构同步施工,大大缩短了施工工期,满足了对工期要求较高的项目的需求,通过基坑同时开挖施工中的各项施工工艺的改善,提高了施工的安全性,使主体与附属结构的同步施工可应用于湖相沉积的泥炭质土等特殊软土的场地的施工,避免出现由于附属结构的施工导致主体结构基坑的部分结构的二次开挖或二次支护问题,进而避免了对建筑周围土体的过分扰动,同时避免了可能对建筑结构带来的其他隐患。采用主体与附属同步施工的新的工艺措施,使车站可以一次性完成施工围挡,极大地减少了围挡的多次分解拆除与二次围蔽,通过主体结构与附属结构基坑的施工同步部署,使施工组织高效,结构同步成型,大大节约了施工工期。通过对变形缝的处理,降低了地层的渗透性,增强了结构的整体性,并能适应结构的变形要求,使本施工工法可应用于因地基土较软的场地的主体和附属结构基坑的同步施工中。

附图说明

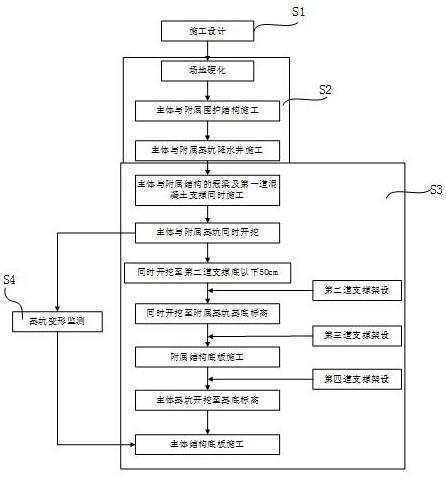

14.下面通过参考附图并结合实例具体地描述本发明,本发明的优点和实现方式将会更加明显,其中附图所示内容仅用于对本发明的解释说明,而不构成对本发明的任何意义上的限制,在附图中:图1为本发明具体实施例中地下车站主体与附属结构同步施工的施工工法的流程示意图;图2为本发明具体实施例中主体结构与附属结构基坑的剖面示意图;图3为本发明具体实施例中监测点位平面布置图;图4为本发明具体实施例中主体及附属结构工后沉降监测曲线图;图5为本发明具体实施例中变形缝处理示意图。

具体实施方式

15.下面结合附图和实施例对本发明的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不能用来限制本发明的范围。

16.在本发明的描述中,除非另有说明,术语“上”、“下”、“内”、“外”、“顶部”、“底部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明而进行的简化描述,而不是指示或暗示所具有特定的方位,因此不能理解为对本发明的限制。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

17.本实施例为昆明市飞虎大道北段市政配套工程是昆明轨道交通8号线的试验段,起于音乐广场站,终于向化北站。巫家坝站沿飞虎大道敷设,位于昆明市官渡区原巫家坝机场跑道内,为地下两层站,车站外包长度191.7m,标准段外包宽度22.9m,标准段基坑深17.8m,端头井外包宽度27m,端头井基坑深18.9m。水位埋深4.6m。施工场地的土层经钻孔勘探检测发现,为滇池湖相沉积的地层,地层中广泛分布着泥炭质土、粉土、黏土等特殊软土,三种土的工程性质较差。较其他软土而言,泥炭质土具有有机质含量高、触变及流变性较强、天然含水率较高、密度较小、孔隙比较大、抗剪强度低、压缩模量较小等特点,进而导致湖相沉积的泥炭质土的灵敏度较高,在土体受到扰动时,会产生较大的变形,对工程建设影响较大,在泥炭质土场地的施工中应尽量避免二次开挖产生扰动。根据施工场地的实际情况,并综合施工需求、施工安全等方面因素的考量,采用本发明中的主体与附属结构同步施工的施工工法进行施工,以解决上述问题,同时节约施工工期。

18.如图1及图2所示,本实施例采用了地下车站主体与附属结构同步施工的施工工法,所述施工工法包括以下步骤:施工设计s1:按照主体结构1与附属结构2基坑同时开挖的方式进行设计,以确保支撑体系在立面标高、平面位置上形成整体可靠的水平向传力体系,并使主体结构1及附属结构2基坑间的支撑形成完整的受力体系;开挖准备s2,包括场地硬化、主体结构1与附属结构2的围护结构施工、主体结构1与附属结构2的降水井施工;所述围护结构施工包括施工围挡,以及设于主体结构1与附属结构2之间的地连墙3。所述地连墙3为800mm厚。

19.主体结构1与附属结构2的基坑同时开挖施工s3,开挖首层土方,同时施工主体结构1与附属结构2的冠梁4与第一道混凝土支撑5,使车站基坑支撑形成完整的传力体系;第一道混凝土支撑5为支撑在冠梁4上的800

×

800现浇钢筋砼支撑;开挖第二层土方,在车站纵断面上从基坑两侧端部向中间分层分段开挖,开挖至每道支撑下方的预设深度后,同时架设主体结构1与附属结构2的第二道支撑6,并将第二道支撑6连为整体,该预设深度为0.5m;当主体结构1与附属结构2同时开挖至 附属结构基底10的标高处时,架设第三道支撑7并完成附属结构2底板施工,使第三道支撑7与附属结构2的底板形成可靠的传力体系;当完成附属结构2底板施工后,架设第四道支撑8;主体基坑开挖至主体结构基底并施工主体结构1底板,向上依次拆除各支撑并同步施工侧墙与顶板结构,对施工接口处的变形缝进行变形缝施工;所述主体结构1的第二道支撑6、第三道支撑7、以及第四道支撑8均为φ800,t=16mm的钢支撑;所述附属结构2的第二道支撑6为φ609,t=16mm的钢支撑。

20.基坑变形监测s4,在主体结构1与附属结构2的基坑同时开挖施工过程中,同步监测基坑的变形情况。

21.进一步地,在开挖至附属结构2基坑的基底标高位置以上300mm时,应停止机械开挖,通过人工清土至基底标高。

22.进一步地,所述地连墙3应在拆除所述各支撑后进行拆除,以在开挖过程中,加强各道支撑的水平刚度。

23.在主体结构1与附属结构2的基坑同时开挖施工完成后,对主体结构1与附属结构2连接处产生的变形缝进行处理。变形缝是由于在一次性开挖和土体卸载后,造成基坑主体结构与附属结构之间的变形过大,产生沉降差异,造成接口处产生变形缝,影响结构的稳定性以及出现渗漏水的问题,因此需要对变形缝进行处理。进一步地,为了验证变形缝的形成原因,以便于有针对性的对变形缝进行处理,需要进行工后沉降监测,所述的工后沉降监测包括以下步骤:在主体结构1与附属结构2封顶后,在主体结构1与附属结构2的连接处选取至少两个分别位于主体结构1和附属结构2上的监测点,并对各监测点的墙体竖向沉降监测数据进行记录并分析。本实施例中,如图3所示,在巫家坝站的主体结构1与附属结构2均封顶后,对工后沉降进行布点监测,初始值后进行了8次监测,共监测了100天。在附属结构2(c号出入口)与主体结构1连接处选取较为靠近的监测点数据进行分析,数据点的选取应为多个,为了便于描述,本技术仅展示其中的部分监测点数据,其中主体结构1采用ghc7与ghc8的墙体竖向沉降监测数据,附属结构2采用ghc1与ghc2的墙体竖向沉降监测数据,作出主体结构1及附属结构2随施工时间变化的工后沉降监测成果曲线图,如图4所示,根据工后沉降监测成果曲线图可知,主体结构1与附属结构2墙体竖向都为向下沉降,而随着时间累计变化主体结构1墙体产生的竖向沉降远大于附属结构2墙体竖向沉降。根据监测数据统计分析可知,主体结构1沉降最大累计-28.59mm,而附属结构2的沉降最大累计-18.96mm。由于设计时对主体结构1及附属结构2的抗浮都进行了分析计算,故抗浮设计是满足要求的,因此排除了因坑内外的水位差导致浮力不同,进而导致主体结构1和附属结构2受力不均,进而产生变形缝的情况;其次,施工过程中是按图纸严格管理进行施工的,故排除了因施工过程中技术操作不规范而产生的变形缝;再次,由于采用本技术的施工工法缩短了3个月的工期及昆明的气温变化不大,故温度变化影响也不大,进而排除了受温度变化等外因影响,导致结构内产生附加应力,引起不均匀变形,进而导致产生变形缝。由此可见,产生变形缝的主要原因是主体结构1与附属结构2连接处存在不均匀沉降,破坏了结构,最终使连接处产生裂缝,形成了变形缝,随着变形缝的进一步扩大,使变形缝处止水带断裂,进而发生渗漏水。了解了变形缝的形成原因,根据其形成原因制定了变形缝的施工方案,施工方案如下:如图5所示,所述变形缝施工包括变形缝防水施工、变形缝处结构施工、以及顶板回填土;所述变形缝防水施工包括在变形缝或对接缝处设置柔性防水层20及加强层21,设于变形缝或对接缝的中部且能形成一道封闭防水线的中置式钢边橡胶止水带11,设于变形缝或对接缝的背水侧且封闭成环的嵌缝胶,设于侧墙及底板的迎水侧18的背贴式止水带12,以及设于变形缝或对接缝处的顶板及侧墙内侧的不锈钢接水盒19。钢边橡胶止水带11与变形缝或对接缝之间的夹角为70~75。

24.主体结构1和附属结构2连接处容易出现变形缝开裂导致渗漏问题,造成变形缝开裂的主要原因是因为地基土较软及主体结构1和附属结构2两者的竖向荷载差异大,导致连接处出现不均匀沉降,使得变形缝产生错位移动,出现渗漏水,为了避免变形缝的渗漏水,制定了变形缝或对接缝渗漏水的施工处理方法,该处理方法需在主体与附属结构同步施工

完成后,并破除地下连续墙之后进行,该渗漏水处理方法包括以下步骤:清孔,清理变形缝或对接缝内杂物;防水处理,对变形缝或对接缝进行防水施工,包括在变形缝或对接缝处设置防水层20,设于变形缝或对接缝的中部且能形成一道封闭防水线的中置式钢边橡胶止水带,以及设于侧墙及底板的迎水侧的背贴式止水带;钻孔,在变形缝两侧钻斜孔13,左右对称交错钻斜孔13,计算斜孔13的孔深及钻孔角度,所述斜孔与变形缝或对接缝相交的部位位于防水层20与所述钢边橡胶止水带或背贴式止水带之间,同侧斜孔之间的间距为1.2m,孔径大小为25~36mm。

25.切槽14,以变形缝或对接缝为中线设置切槽14,该切槽14为矩形槽,切槽14的尺寸为宽200

×

高50mm。

26.埋管、封缝,将注浆管15置入斜孔13中,并用快硬材料封缝。

27.试压检查,注浆前应进行试压浆检查,试压有四个目的:通过疏通裂缝,深度清理缝内杂物,检查裂缝的贯穿情况;检查封闭层有无被压浆冲破的薄弱点;判断注浆流量;以及注浆大概的饱和时间。试压的压力一般0.3mpa以下,做好详细记录,供注浆时分析判断。

28.注浆,注浆前,在变形缝或对接缝内填充泡沫板24和/或泡沫棒25,泡沫板24优选为聚丙乙烯泡沫板24,泡沫棒25优选为φ60的泡沫棒25,以增加缓冲作用,注浆时,从变形缝或对接缝的底端开始灌浆,灌浆压力优选为0.3~0.5mpa。从下往上注入,直到变形缝或对接缝的顶部被堵塞后,继续稳压5min,直至整条裂缝充满浆液,在注浆入口处安装灌浆嘴。所述浆液的成分包括水泥浆液、以及水玻璃液。

29.嵌填,待浆液固化并检验合格后,拆除灌浆嘴及封缝材料,嵌填膨胀止水条23,膨胀止水条23外侧嵌填双组份聚硫密封胶16。

30.安装接水盒,在双组份聚硫密封胶16的表面设置一道不锈钢接水盒19,两侧用不锈钢膨胀螺栓22与压条固定,两边用密封胶封闭。

31.封槽,用聚合物水泥砂浆17封槽,在槽中间对齐变形缝或对接缝的位置预留20mm宽的结构缝,待砂浆终凝后用双组份聚硫密封胶16嵌填。

32.采取合理的技术参数及组合多种工艺措施对变形缝进行处理,降低了地层的渗透性,增强了结构的整体性,且能适应结构变形要求,解决同步施工中的渗漏水问题。

33.进一步地,由于结构沉降主要与地基基床系数有关,在湖相沉积的软土场地采用主体结构1与附属结构2同步开挖施工时,可提前对靠近主体结构1与附属结构2的交接位置处进行地基加固,加固深度及强度随着主体结构与连接处的距离的增加,可逐渐减小,直到取消地基加固。通过加固可以达到减小单位长度范围内的沉降差的目的。

34.通过地下车站的主体与附属结构的同步施工,大大缩短了施工工期,满足了对工期要求较高的项目的需求。使主体与附属结构的同步施工可应用于湖相沉积的泥炭质土等特殊软土的场地的施工,避免出现由于附属结构2的施工导致主体结构1基坑的部分结构的二次开挖或二次支护问题,进而避免了对建筑周围土体的过分扰动,对建筑结构带来的其他隐患。采用主体与附属同步施工的新的工艺措施,使车站可以一次性完成施工围挡,极大地减少了围挡的多次分解拆除与二次围蔽,通过主体结构1与附属结构2基坑的施工同步部署,使施工组织高效,结构同步成型,大大节约了施工工期。通过对变形缝的处理,降低了地层的渗透性,增强了结构的整体性,并能适应结构的变形要求,使本施工工法可应用于因地

基土较软的场地的主体和附属结构基坑的同步施工中。

35.以上参照附图说明了本发明的优选实施例,本领域技术人员不脱离本发明的范围和实质,可以有多种变型方案实现本发明。举例而言,作为一个实施例的部分示出或描述的特征可用于另一实施例以得到又一实施例。以上仅为本发明较佳可行的实施例而已,并非因此局限本发明的权利范围,凡运用本发明说明书及附图内容所作的等效变化,均包含于本发明的权利范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1