一种试管滤芯安装设备的制作方法

1.本发明涉及医药试验用试管生产设备领域,具体为一种试管滤芯安装设备。

背景技术:

2.在目前各种医药用试验场景中,都常常会需要用到安装有滤芯的试管产品。此类试管产品整体的结构形状与常见的试管产品相类似的,主体大致呈一种圆柱形管状,而在管状主体的中部形成有台阶形或是由上向下逐渐收缩的配合安装结构,以实现滤芯在中上部位置相对于管件主体的安装固定。

3.此类产品根据不同的使用场景需求,有时需要将滤芯上部分离出的留存部分固态物质进行提取,将通过滤芯的液体部分进行去除,而有时又会需要将滤芯上部分离处的留存部分作为杂质去除,将通过滤芯的液体部分作为目标物进行提取获得。考虑到试管产品呈一种细长的管状,而安装于其内部的滤芯较为细小,两部分之间的配合关系较为精密,在连接安装时过大的力度容易造成滤芯以及试管上的连接结构发生损坏,而力度过小又容易导致配合安装不到位,无法实现所需的产品作用效果。此外,由于这种带滤芯的试管产品常用于医疗实验检测或是生物培育试验,对产品的洁净程度要求极高,同时作为一种消耗品,产品的需求量又是极大的。综合上述的多种情况下,对于此类带有滤芯的试管产品通常会在无菌的环境中利用自动化机械设备进行抓取抬升、固定安装等各个阶段的操作。

4.如授权公告号为cn112518273b的中国发明专利文件中公开的一种滤芯吸头的装配设备,包括底座、转盘,底座上设置有进料装置、出料装置、转动装置;进料装置包括振动盘、进料通道、吸头抓取机构、滤芯抓取机构,振动盘和吸头抓取机构设在底座上,吸头抓取机构设在底座上,滤芯抓取机构设在底座上;出料装置包括第一包装盒、提升机构、推料机构,第一包装盒放在底座上,提升机构设在底座上,推料机构设在底座上。在该发明专利文件中所给出设备相关方案中,利用了吸头抓取机构与滤芯转去机构实现了系统与滤芯之间的安装固定效果。在该方案中,对滤芯通过一种机械式的结构进行夹取和安装,由于滤芯产品较为细小,而这种夹取安装方式容易对滤芯的侧向外周面产生损伤形变。一旦出现这种情况,就会出现滤芯与试管内壁之间形成间隙无法紧密贴合,进而导致装配完成后的带滤芯试管的筛滤效果变差甚至是完全丧失的情况发生。

5.针对上述问题,本发明提供了一种能够在配合安装滤芯与试管的过程中对滤芯起到有效保护作用的试管滤芯安装设备。

技术实现要素:

6.本发明提供了一种能够在配合安装滤芯与试管的过程中对滤芯起到有效保护作用的试管滤芯安装设备。

7.本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种试管滤芯安装设备,包含有起到承载作用的承托平台以及固定安装在所述承托平台上用于固定放置试管的收容盒,所述收容盒上开设有若干由上向下延伸供试管向下

插入的收容槽;在所述承托平台的上方设置有操作台架,所述操作台架上包含有操作机头以及第一移动机构,所述操作机头通过吸附的方式实现自身与滤芯之间的连接固定,所述第一移动机构能够带动吸附有滤芯的操作机头进行移动并将滤芯安装于试管的内部。

8.作为对本发明的优选,所述操作机头包含有的呈中空的管状段,所述管状段用于与所述试管的上表面相贴合抵接的底端面呈平面状态,所述管状段的上部与外置的气泵装置的输出端之间连接有用于传递气流的连接管,所述管状段的下部径向尺寸小于所述试管中空内腔的径向尺寸,所述管状段能够在保持与所述滤芯之间的吸附连接状态下伸入所述试管的内部通过挤压的方式将滤芯固定在试管的中空内腔中。

9.作为对本发明的优选,所述操作机头上还设置有能够在竖直方向上进行升降活动的分离抵止件,以及用于驱动所述分离抵止件进行升降活动的第二移动机构;当所述滤芯固定安装于试管内部后,所述分离抵止件在所述第二移动机构的驱动下向下移动并与所述试管的上端面相抵止;当所述第一运动机构带动所述操作机头整体向上抬升时,所述分离抵止件能够在所述第二移动机构的驱动下继续向下移动,补偿由于所述操作机头整体抬升使所述分离抵止件下端面与所述试管上端面之间所产生的间隙,保持所述分离抵止件下端面与所述试管上端面之间的抵止贴合状态。

10.作为对本发明的优选,所述分离抵止件呈一种水平设置的平板状,在所述分离抵止件上开设有若干上下贯通的安装孔,所述分离抵止件通过所述安装孔套接于所述管状段外围的方式活动安装于所述操作机上。

11.作为对本发明的优选,所述第二移动机构中包含有驱动装置以及传动组件,所述驱动装置的输出端朝下设置并且通过所述传动组件连接至所述分离抵止件。

12.作为对本发明的优选,所述承托平台整体呈圆盘形,在所述承托平台的上表面固定设置有多个所述收容盒,各个所述收容盒呈环状布置在所述承托平台的上表面的外周部分;在所述承托平台的下方还设置有旋转驱动机构。

13.作为对本发明的优选,所述操作台架上还包含有用于向所述操作机头的初始位置处输送提供所述滤芯的上料组件。

14.作为对本发明的优选,所述上料组件包含有与存放有所述滤芯的托盘相连的上料导轨以及能够在上料导轨的出料口以及所述操作机头的初始位置处之间进行往复移动的输送块,所述输送块的上表面由上向下开设有用于容置所述滤芯的若干个凹口区,所述凹口区朝向所述上料导轨的出料口一侧开设有供所述滤芯由所述上料导轨进入所述凹口区中的上料槽口。

15.作为对本发明的优选,所述上料组件中还包含有能够通过检测所述凹口区内部状态控制所述输送快运动以及所述滤芯上料过程的检测控制单元。

16.综上所述,本发明能够实现以下多项有益效果:1.本发明方案中所给出的这种试管滤芯安装设备,采用了一种吸附的方式对试管滤芯与操作机头的一部分进行连接固定,再移动对试管滤芯进行移动和固定安装。由于在这整个过程中,除了在将滤芯通过挤压嵌入的方式固定于试管内部的操作步骤,滤芯的外周面都不会与收到其它部件的挤压而差生变形,对滤芯起到了有效的保护作用;该方式能够使滤芯的外周面只会在试管内壁的挤压作用下发生形变,进而保证了试管内壁面与滤芯外壁面之间的紧密贴合作用,防止所需过滤样本产品在两者交界处不经由过滤作用而下

落,影响整试管的过滤效果。

17.2.本发明方案中所给出的这种试管滤芯安装设备中,在移动滤芯时设备的机头部分只需要与滤芯的上表面进行接触,而不会增加滤芯外周面的尺寸,由此只需要将操作机头上用于与滤芯相接触的管状段制成能够伸入试管内部的细长形状,便能够在保持对滤芯的吸附状态下将其吸附有滤芯的滤芯的管状段作为一个整体伸入试管的内部,同时利用该管状段下端部向下的挤压作用完成滤芯与试管之间的安装固定。

18.3.考虑到由于试管的内部空腔呈一种上部开口的半封闭状态,因此在上述发明构思的基础上进一步的,在操作机头部分中还设置用于在完成试管与滤芯之间的固定安装后用于对于试管上表面进行辅助抵止作用的平板状分离抵止件,通过分离抵止件在机构的下端部与滤芯表面相分离后再跟随向上抬升。该部分机构能能够有效避免在需要抬升操作机头将管状段与滤芯相分离的过程中,过大的吸附作用力将安装有滤芯的试管整体相对于收容盒向上拔出导致试管产品掉落损坏。此外,在该结构形式下,无需对抽气式驱动装置反复启停或是对通气回路反复通断,有效保证了对滤芯的吸附作用始终以一种平稳的状态进行运行,提升设备工作的稳定性和可靠性。

附图说明

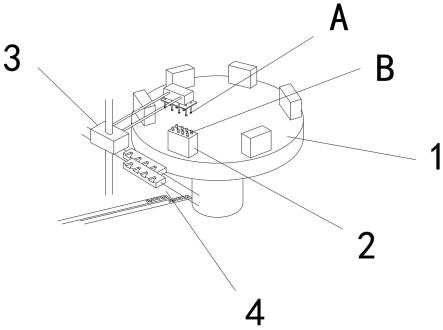

19.图1为试管滤芯安装设备的整体结构示意图;图2为操作机头将滤芯初步插入收容盒中的状态示意图;图3为操作机头将滤芯插入收容盒中预设目标位置时的状态示意图;图4为操作机头中的分离抵止件向下移动抵住试管上表面同时操作机头整体向上抬升时的状态示意图;图5为滤芯进入上料组件中时的状态示意图;图6为滤芯完成在上料过程后输送块移动至预设位置时的状态示意图。

20.图中:1——承托平台;2——收容盒,2a——收容槽;3——操作机头,3a——管状段,3b——分离抵止件;4——上料组件;5——输送块,501——凹口区,502——上料槽口;a——滤芯;b——试管。

具体实施方式

21.以下具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。

22.本方案是通过以下技术手段实现的:实施例:在本实施例中,给出了一种能够在配合安装滤芯a与试管b的过程中对滤芯a起到有效保护作用的试管滤芯安装设备。

23.首先,本实施例中给出了一个呈圆盘形的承托平台1,这个承托平台1的上表面为一种平面,用于对放置有试管b的收容盒2起到承托作用。这里的采用的收容盒2整体呈现一种长方体箱型,其上表面由上向下开设有多个向下凹陷延伸并且与试管b的形状相对应的收容槽2a。多个所述收容盒2安装设置在所述承托平台1的上表面,并且多个收容盒2在承托平台1上采用一种圆环形布局设置在靠承托平台1外缘的部分处。同时在承托平台1的下方还安装有由外部电机带动的旋转驱动机构,使得承托平台1能够以间歇的运动方式进行旋转,同时带动设置在承托平台1上的收纳盒在不同的工作位之间进行移动。

24.试管滤芯安装设备中,还包含有设置在前述承托平台1侧方并且与一个承托平台1上旋转过程中的一个工位相对应的操作台架。这里的操作台架又主要包含了用于将滤芯a由外部向操作工位移动的上料组件4以及用于将滤芯a为移动安装至试管b内部空腔中的操作机头3。

25.对于其中的上料组件4,主要包含有上料导轨以及能够进行平移运动的输送块5。所述上料导轨能够连接在盛放有滤芯a的外部托盘以及所述输送块5之间。通过振动或是外部驱动机构推动的方式,所述滤芯a能够由外部托盘经由上料导轨进而向输送块5移动。这里需要注意的是,输送块5位于与所述上料导轨的出料口相同的高度位置处,同时输送块5又同时安装在一条平放设置的横向导轨上。这里的输送块5的上表面开设有形成有向下凹陷的凹口区501,同时凹口区501朝向操作机头3的一侧开设有上料槽口502。上料阶段的初始状态下,输送块5的出料口与输上料导轨的侧面相抵接,能够抵靠并防止滤芯a由出料口位置向外移动掉落;随着上料阶段的推进,所述输送块5在程序的控制下向一侧移动,使上料导轨的出料口正对开设在输送块5上的上料槽口502,让滤芯a能够经由上料槽口502顺畅滑入凹口区501中。当完成一个位置凹口区501的输送块5上料固定后,程序会控制所述输送块5向一侧移动,使下一个空置的凹口区501与所述时上料导轨的出料口相对位置处,并向该空置的凹口区501内继续填入滤芯a,重复该过程直至所述输送块5上所开设的凹口区501都放置有滤芯a部件。此时,上料组件4中所包含的检测空置单元可以通过感应探头检测的方式确认每一个凹口区501中是否放置有滤芯a部件,若结果是肯定的,则检测控制单元会向另一部分,即前述的操作机头3和第一移动机构发送电信号,启动该部分机构进行工作。

26.在这里还需要先说明的是,所述操作机头3的上部通过连接管向外连接至抽气泵等驱动装置的输出端,并且所述操作机头3的下方还包含有向下延伸凸起的管状段3a。例如这里的连接管可以采用橡胶材质的软管,使其能够跟随操作机头3进行同步运动。而这里的管状段3a上下贯通,该管状段3a的下部径向尺寸小于所述试管b中空内腔的径向尺寸并且管状段3a的下表面为平面状。第一移动机构在电机驱动下,先使所述操作机头3整体向下移动,当管状段3a的下表面与滤芯a的上表面相接触时,抽气所产生的负压便能够将滤芯a固定在管状段3a的底部处。此时在第一移动机构的带动下,所述操作机头3平移运动至试管b的上方后,再向下移动。由于在设计时,管状段3a的径向尺寸要小于试管b内腔的径向尺寸同时管状段3a自身又呈一种细长的状态,因此吸附有滤芯a的管状段3a能够随着操作机头3的下移进入试管b的内部。为了于滤芯a进行连接固定,因此试管b的内部也形成有一种由上向下逐渐收缩变小的连接结构。因此在所述管状段3a的向下移动过程中,管状段3a的底部平面会对滤芯a的上表面产生向下的挤压作用力并驱使滤芯a沿试管b的轴向向下移动,直至滤芯a移动至预设位置并且其外周面与试管b的内壁面相紧密贴合固定。

27.完成上述过程中,便实现了将滤芯a与试管b之间的连接固定。由于对于抽气泵的启停或是抽气管路的反复通断会导致抽吸效果不稳定,影响对于滤芯a的转移效果,因此在本实施例中对作为驱动装置的抽气泵选用了持续不断运转的工作方式。但是此时由于管状段3a的下部开口持续向上抽气,因此在所述操作机头3向上抬升移动时又会导致另一个问题出现,即完成安装固定的滤芯a和试管b作为一个整体被操作机头3向上提起,不仅无法实现管状段3a底部面与滤芯a上表面之间的脱离作用,还有可能会导致试管b与从收容槽2a中被抽出并与收容盒2相分离,进而发生掉落损坏的情况发生。

28.为了避免上述问题的出现,作为本实施例方案的进一步优选,述操作机头3上还设置有能够在竖直方向上进行升降活动的分离抵止件3b,以及用于驱动所述分离抵止件3b进行升降活动的第二移动机构。这里的分离抵止件3b呈一种水平设置的平板状,在所述分离抵止件3b上开设有若干上下贯通的安装孔,所述分离抵止件3b通过所述安装孔套接于所述管状段3a外围的方式活动安装于所述操作机上。当所述滤芯a固定安装于试管b内部后,所述分离抵止件3b在所述第二移动机构的驱动下向下移动并先行与所述试管b的上端面相抵止。此时第一移动机构的带动下,所述操作机头3整体向上抬升,同时与之相配合对应的是,呈平板状的分离抵止件3b能够在所述第二移动机构的驱动下继续向下移动,补偿由于所述操作机头3整体抬升使所述分离抵止件3b下端面与所述试管b上端面之间所产生的间隙,保持所述分离抵止件3b下端面与所述试管b上端面之间的抵止贴合状态。当然,这里的第二移动机构中包含有可以是伺服电机的驱动装置以及杆组形式的传动组件,而作为驱动装置的电机的输出端朝下设置并且通过所述传动组件连接至所述分离抵止件3b上。此时,通过第一移动机构和第二移动机构之间的配合动作,便能够在保证试管b主体不发生向上抬升的前提下,确保滤芯a与管状段3a之间的脱离。

29.当然,为了提升安装工作效率,收容盒2中可以排列设置多个收容槽2a,相对应的,操作机头3上连接有多个管状段3a,上料组件4也可以采用一种双排甚至是多排式布局并各自独立进行上料动作的输送块5组结构。当一组放置有试管b的收容盒2完成试管b内部滤芯a的安装动作后,试管滤芯安装设备中的承托平台1便会进行旋转,将该成品组向下一工位移动,同时未加工组由前向后移动至与此处所述操作机头3相对应的工位,重复操作上述的滤芯a安装过程,实现稳定高效的试管b内部滤芯a安装工序。

30.以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1