一种大型热交换设备内件的导入方法与流程

本发明属于大型热交换设备内件导入,具体涉及一种大型热交换设备内件的导入方法。

背景技术:

1、大型热交换设备多包括有圆筒状的壳体以及约束在壳体内的内件,200吨以上的热交换设备的内件重量就达到100吨以上,总装时,需要把预制好的内件整体导入设备的壳体内,且导入过程中内件不能与壳体内壁接触发生刮擦,否则容易导致内件损伤。但由于内件吨位和体积较大,使得导入工作存在较大的不便。

2、目前大型热交换设备内件导入技术如申请号为cn201510594433.9的发明专利申请《板式换热器芯体组装滑车及其使用方法》(申请公布号为cn105129615a)公开的方案,其结构包括三个滑轮、平板和挡板;平板组焊在三个滑轮上面,挡板在平板左右两端;其使用方法是:将滑车放置在壳体下部端口,起吊芯体,使芯体一端加强部位搁置在滑车上,用天车通过扁担缓慢往筒体里推送芯体直至到位,退出滑车,组装芯体尾部定位板和定位滑板。上述组装滑车的使用能调整芯体的安装位置。

3、又如申请公布号为cn105775991a的发明专利申请《大直径管束起吊装配工装及其使用方法》公开了一种起吊装配工装,其结构包括:管束吊板组件、固定滑轮组件、管束受拉组件,其中,管束吊板组件是由弧板和吊耳组成,所述的固定滑轮组件固定在基础平台上。使用时:将管束受拉组件安装在管束前端的中间位置;钢丝绳绕过固定滑轮组件,其一端穿过管束,与管束受拉组件相连,钢丝绳另一端与另一台吊车连接;钢丝绳通过固定滑轮组件,拉动管束水平方向匀速进入壳体。该结构的工装使得大直径管束在组装吊装进出壳体时,速度均匀可控,操作风险小;且通用性强,可适用于各种不同直径的管束组装;进而大幅提高了管束组装效率,降低了管束组装成本。

4、以上方案存在如下技术问题:

5、1、均需要配合吊车使用,不利于露天作业或没有起重设备的场合使用;且吊车抬吊时存在晃动现象,进而存在内件与壳体内壁刮擦的风险;

6、2、在实际工况中,热交换设备之壳体的尺寸规格不一,当壳体的内径增大或缩小时,壳体内壁的弧度也会发生改变,而上述cn201510594433.9申请的组装滑车仅适用于某种规格的换热器,无法根据壳体尺寸进行调节。且若上述申请中组装滑车能根据壳体尺寸进行调节,也需要在壳体内进行,操作上存在不便。

技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的现状,提供一种无需使用行车起吊的大型热交换设备内件的导入方法,以降低内件刮擦的风险。

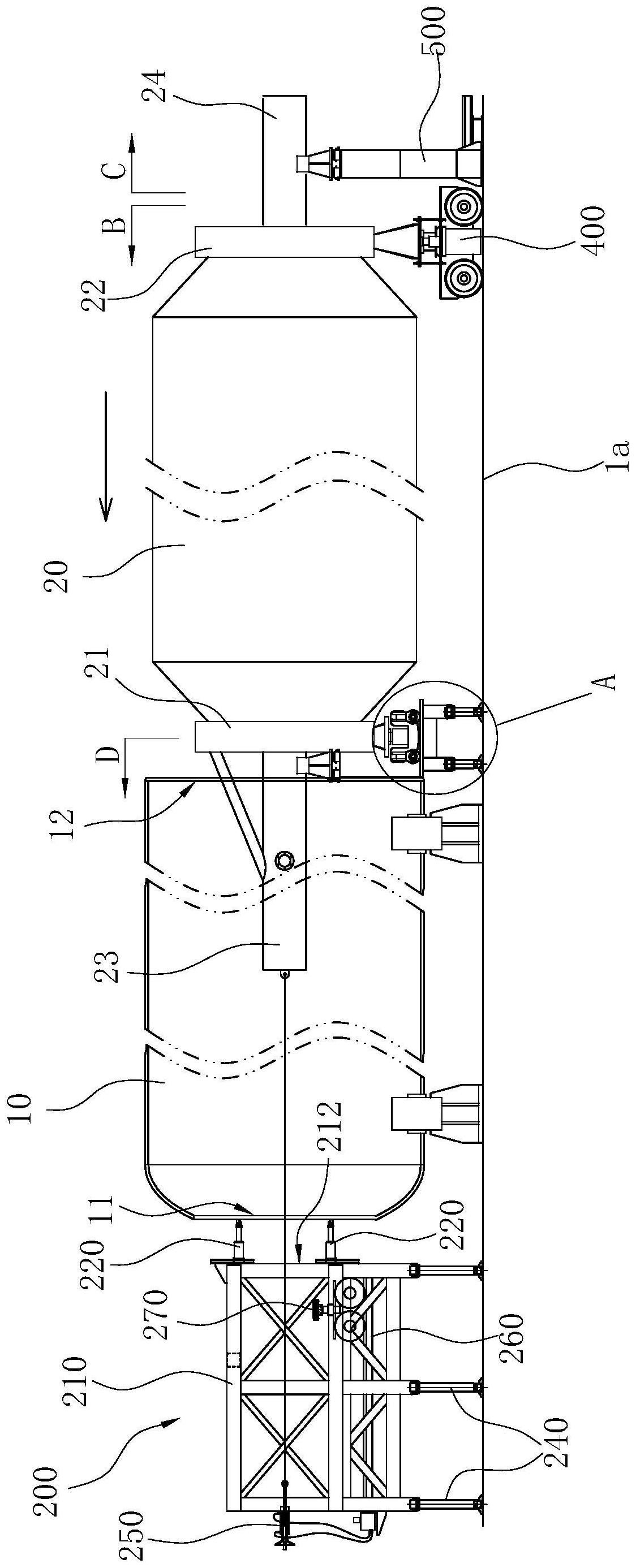

2、本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种大型热交换设备内件的导入方法,热交换设备包括有筒状的壳体和内件,所述壳体内部具有轴向延伸且两个端面分别带有第一端口、第二端口的腔室,以供内件导入,所述内件在导入方向上具有相对的第一端部和第二端部;

3、其特征在于内件的导入步骤如下:

4、一、将壳体水平放置并约束在基面上;

5、二、将内件通过第一小车、第二小车支撑在基面之上,且第一小车邻近内件的第一端部设置在壳体之第二端口处,并能轴向移动地支撑在壳体内壁的底面上,第二小车邻近内件的第二端部设置,并能移动地支撑在壳体之第二端口外侧的基面上,且第二小车的移动方向与第一小车的移动方向一致;

6、三、在内件的第一端部上通过位于所述壳体之第一端口的外侧的牵引机构施加一个水平的沿内件导入方向的拉力,从而拉动内件以及第一小车向着壳体之第一端口移动而完成内件的导入。

7、优选地,所述壳体之第一端口的外侧设有与壳体相连的框架组件,所述牵引机构安装在该框架组件且输出端由第一端口伸入壳体内,并与内件的第一端部相连。

8、为了能进一步降低内件被刮擦的风险,优选地,所述框架组件包括有:

9、框架本体,其内部具有沿内件导入方向水平延伸且入口贯穿其侧壁的通道,该通道的入口与上述壳体之第一端口相对,且该通道的底壁上设有沿内件导入方向水平延伸的滑轨;

10、随动小车,能移动地设置在所述上,且该随动小车上设有支撑部;

11、所述内件的第一端部上设有沿壳体轴向延伸的第一支撑管,步骤三中,待内件移动至其上的第一支撑管伸出壳体的第一端口后,第一支撑管支撑在上述随动小车的支撑部上,且在牵引机构的作用下同随动小车一起沿着滑轨移动,直至内件的第一端部移动至第一端口处而完成内件的导入。如此,滑轨、小车以及牵引机构的配合能实现内件仅能沿其导入方向移动,且过程中不会产生晃动等情况,进而降低内件与壳体内壁刮擦的风险。

12、同时,框架组件与牵引机构的配合使得本技术的导入工作不受场地的限制,露天作业或没有起重设备的场合均适用。

13、为实现框架本体与壳体之间的连接,进一步地,上述框架本体之入口所在的侧壁上设有多个连接件,且多个连接件沿上述入口的周向间隔布置,各连接件上均具有能连接至上述壳体之第一端口所在端面的连接头。

14、不同壳体的端口大小存在差异,为使得本技术的框架组件能适用于任一端口尺寸的壳体,更进一步地,所述框架组件还包括有多个条状的安装板,该安装板的数量与上述连接件的数量相匹配,且该多个安装板呈辐射状安装在框架本体的侧壁上,各连接件安装在各自对应的安装板上,并能沿着安装板的长度方向移动后固定。如此,能根据壳体之第一端口的口径来调节各连接件的位置,从而实现与壳体相连。

15、优选地,所述内件的第二端部上设有沿壳体轴向延伸的第二支撑管,在导入作业前,第一支撑管、第二支撑管通过各自的托架支撑在基面上。导入作业暂停时,也可通过托架支撑第二支撑管,待导入作业继续时,撤掉该托架即可,如此,能提高作业的安全稳定性。

16、为了能较平稳地拉动内件移动,优选地,所述牵引机构包括一端连接内件之第一端部的链条、驱动链条向内件导入方向移动的驱动装置及能阻止链条反方向移动的锁止结构。

17、较优选地,所述驱动装置包括钩手和驱动钩手沿内件导入方向往复移动的驱动器,其中所述钩手的一端为与所述链条相适配的卡钩结构,所述钩手的另一端与所述驱动器的输出端相连,在所述驱动器的输出端往内件导入方向移动的状态下,该钩手的一端勾入该链条内并拉动链条沿内件导入方向移动;在所述驱动器的输出端往内件导入的反方向移动的状态下,该钩手的一端脱离所述链条并沿着链条的长度以内件导入的反方向移动;

18、所述锁止结构包括棘轮、与棘轮配合的棘爪,所述棘轮与所述链条相传动连接,所述棘爪转动连接在框架组件上靠近棘轮的位置。

19、在上述方案中,为使得第一小车适用于不同尺寸的壳体,优选地,所述第一小车包括有车架和车轮,其中车架的顶部设有用于支撑内件的支撑件;所述车架的底部设有两个沿水平、并与壳体的轴向相垂直的第一方向间隔布置的车轮架,所述车轮有两组并分别能转动地约束在各自对应的车轮架的底部,以使第一小车能沿壳体轴向移动;两个车轮架的顶部能相对转动地约束在车架上,从而使得两组车轮在第一方向上能相互靠近或远离。如此,能根据壳体的内径大小来调节两个车轮架之间的夹角,进而使得两个车轮架上的车轮能相互靠近或远离,以平稳地支撑在壳体的内壁上,从而使得本技术能适用于不同内径大小的壳体。

20、为了能在壳体之外对第一小车进行调节,优选地,所述壳体之第二端口的旁侧设有调试平台,该调试平台支撑在基面上,并包括有基座,所述基座的顶面上设有沿上述第一方向并排布置且板面朝上、与壳体内壁相衔接的第一调节板、第二调节板,且第一调节板具有与第二调节板相对的第一侧边,第二调节板具有与第一侧边相对的第二侧边,第一调节板能绕其第一侧边上下转动地约束在基座的顶面上,第二调节板能绕其第二侧边上下转动地约束在基座的顶面上,从而能调节第一调节板、第二调节板的倾斜角度,以使第一调节板、第二调节板与壳体内壁之底面的对应部分基本齐平;

21、该调试平台还包括有作用在第一调节板上用于将第一调节板定位在所需倾斜角度的第一限位件、作用在第二调节板上用于将第二调节板定位在所需倾斜角度的第二限位件;

22、步骤二中第一小车的两组车轮在进入壳体之前分别支撑在上述调试平台的第一调节板、第二调节板上,并调节两个车轮架的角度,以使两组车轮的转动轴线分别与第一、第二调节板的板面相平行;接着第一小车在上述拉力的作用下由调试平台移动至壳体内壁的底面上。

23、如此,能根据壳体尺寸调节第一、第二调节板的倾斜角度,然后在第一、第二调节板上对第一小车进行调节,进而使得本技术能在壳体之外对第一小车进行调节,便于内件的导入。

24、与现有技术相比,本发明的优点在于:导入作业时,内件的第一端部通过第一小车支撑在壳体内壁的底面上,内件的第二端部通过第二小车支撑在基面上,且第一小车、第二小车均能沿着壳体轴向移动,在内件的第一端部上施加一个水平的沿内件导入方向的拉力时,即可拉动内件以及第一小车、第二小车移动而完成内件的导入,这一过程中,无需使用行车起吊,进而便于露天作业或没有起重设备的场合使用,且能提高内件导入作业的稳定性和安全性,降低内件刮擦的风险。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!