三脚架形氧化铟锡纳米颗粒透明导电膜的制备工艺的制作方法

本发明属于纳米材料与纳米器件,尤其涉及一种三脚架形氧化铟锡纳米颗粒透明导电膜的制备工艺。

背景技术:

1、氧化铟锡(ito)材料因其高导电性、良好的光学透明度和化学稳定性,在半导体发光器件、光伏电池、平面显示等领域具有重要的工业应用。ito纳米颗粒,除了具有ito体块材料所具有的优秀的光学和电学性质,更体现出优异的催化特性和局域表面等离子体共振(spr)特性,在光催化、智能窗、光电子和传感器等领域引起了广泛的重视。

2、纳米颗粒及其组装所形成的薄膜的电学、光学和催化特性高度依赖于它们的大小和形状。通过对纳米颗粒尺寸和形状的控制,可以实现其性能的优化。例如,可以由不同形状的金属纳米颗粒,达到不同的等离激元共振波长,由脚架形或枝状纳米粒子构成的薄膜具有更高的导电性。近二十年来,棒状、双脚架、三脚架、四脚架及枝状纳米颗粒的合成受到重视,并针对ii-vi族半导体开展了广泛的研究(mishra,n.;vasavi dutt,v.;arciniegas,m.p.recent progress on metal chalcogenide semiconductor tetrapod-shapedcolloidal nanocrystals and their applications in optoelectronics.chemistry ofmaterials 2019,31(22),9216-9242.),但对于ito,脚架形及枝状纳米颗粒的制备方法的研究进展不多。

3、目前,体块导电透明ito薄膜的工业制备通常采用磁控溅射等气相沉积工艺,但对于ito纳米颗粒,主要是通过溶胶-凝胶、溶剂热合成、微波辅助合成、水热法或共沉淀法等湿化学方法合成。尽管湿化学方法具有成本低、工艺简单、结晶度和化学成分可控性好等优点,但这些方法制备过程需要较长的反应时间(通常在4~48小时之间),并且包含高温后处理的流程。此外,为了获得由分立ito纳米颗粒组装成的薄膜,需要在颗粒表面包裹有机长链分子,这极大地破坏了ito纳米颗粒薄膜的导电性。目前,用湿化学法制备的ito纳米颗粒薄膜的电阻率,较工业级的ito导电透明膜要大3到4个数量级以上。

4、直到最近几年,少数研究者开展了气相方法制备ito纳米颗粒的尝试。中国台湾的ko-ying pan等采用热蒸发法制备了ito纳米棒(pan,k.-y.;lin,l.-d.;chang,l.-w.;shih,h.c.studies on the optoelectronic properties of the thermally evaporatedtin-doped indium oxide nanostructures.applied surface science 2013,273,12-18.),日本大阪大学的tsukuda(tsukuda,s.;uesugi,h.;kita,m.;omata,t.formation ofspherical,rod-and branch-shaped colloidal in2o3nanocrystals through simplethermolysis of an oleate precursor.materials transactions 2020,61(3),462-468)等人通过简单热分解方法制备了棒状和树枝状的ito纳米颗粒,但以上方法都未能达到对纳米颗粒形状的定量控制,所获得的纳米颗粒各种形状混杂,团聚严重,并且所制备的纳米颗粒薄膜较湿化学方法所得薄膜并未明显的改善。

5、柔性透明传感器件是可穿戴器件的一个重要的分支。柔性透明电极是这类传感器的关键单元,对其基本要求是具有高的应变承受能力。至今为止,工业级的透明电极都是基于ito薄膜材料。传统的体块ito导电透明膜的制备需要高的热处理温度,因此其制膜工艺不适用于柔性基底。另外,体块ito薄膜脆性高,承受应变能力低,不能满足柔性传感器的需要。替代的方案是采用ito纳米颗粒薄膜构成柔性透明电极,因为纳米颗粒薄膜可以很好地容纳应变。

技术实现思路

1、本发明为了解决上述现有技术中存在的缺陷和不足,提供了一种通过气相沉积过程制备三脚架形ito纳米颗粒组装成的透明导电膜,可在比常规的湿化学法制备工艺和体块薄膜气相沉积工艺低得多的退火温度下,得到透明度和电阻率接近现有工业级标准的导电透明柔性薄膜,能够满足制备柔性可穿戴器件透明电极的需要,可应用于柔性基板上制备ito纳米颗粒透明导电薄膜的工艺流程中,实现柔性透明电极的加工,具有工艺简单、快速稳定、可控性好、效率高、易于规模化等特点的三脚架形氧化铟锡纳米颗粒透明导电膜的制备工艺。

2、本发明提供如下技术方案:一种三脚架形氧化铟锡纳米颗粒透明导电膜的制备工艺,以ito体块材料为前驱体,选择适当的操作参数,通过磁控等离子体气体聚集团簇源,利用气相聚集过程中独特的成核生长环境,在等离子体环境中形成三脚架形ito纳米颗粒,并通过差分真空系统,使所形成的纳米颗粒在高真空下沉积在基片上,从而形成ito纳米颗粒密排构成的透明导电薄膜。

3、优选地,该制备工艺基于磁控等离子体气体聚集团簇源,以惰性气体作为溅射气和缓冲气体,设定适当的气压大小和溅射功率,通过磁控溅射获得高密度ito分子/离子组成的等离子体,ito分子在随缓冲气流运动的等离子体中聚集,其独特的成核生长环境,促使三脚架形ito纳米颗粒的生成,然后经差分抽气系统引入到高真空中,最后沉积在基片上,形成纳米颗粒薄膜,通过控制纳米颗粒的沉积量、薄膜退火温度及退火时间,即可得到高可见光透明度、低电阻率的三脚架形ito纳米颗粒组装薄膜。

4、优选地,所制备ito纳米颗粒薄膜具有接近工业级ito体块薄膜的透明度和导电性,可以在柔性基底可承受的200℃以下的退火温度制备得到,在柔性透明器件的应用中可很好地取代现有的基于ito体块薄膜的透明电极。

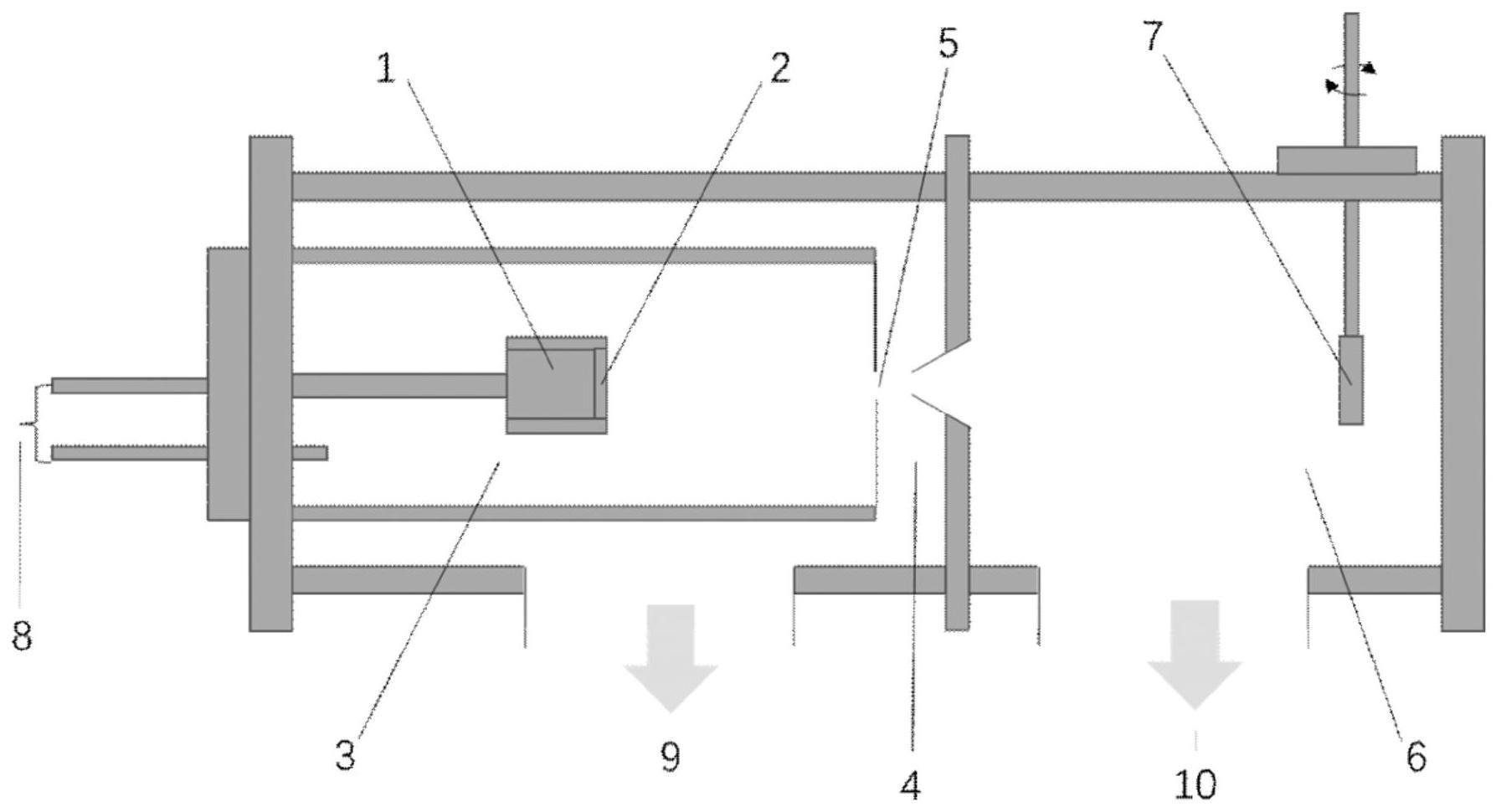

5、优选地,一种三脚架形氧化铟锡纳米颗粒透明导电膜的制备工艺,具体步骤如下:在磁控等离子体气体聚集团簇束流沉积系统中,通过充气管在冷凝腔中通入高纯度的惰性气体作为溅射气体和缓冲气体,通过对冷凝腔中安装于溅射靶头上的ito靶材进行直流磁控溅射,产生ito分子/离子构成的高浓度等离子体;ito分子/离子在缓冲气体中成核生长,形成ito纳米颗粒,并在缓冲气体气流的携带下从喷嘴喷出到一级差分腔,经一号分子泵和二号分子泵组合抽气构成的差分抽气系统进入高真空沉积腔,形成纳米颗粒束流,然后沉积到安装于衬底座上的基片表面;控制沉积时间,使基片表面的ito纳米颗粒达到预定的沉积量,完成沉积;然后对所沉积的ito纳米颗粒薄膜加热退火,最终形成由三脚架形ito纳米颗粒构成的透明导电薄膜。

6、优选地,为通过上述工艺流程获得三脚架形ito纳米颗粒,冷凝腔(3)中通入的惰性气体需为高纯度的氩气或氦气-氩气混合气体,其气压控制在50pa~200pa之间适当的稳定值,氦气所占的百分比为0-70%。

7、优选地,为通过上述工艺流程获得三脚架形ito纳米颗粒,磁控溅射的功率密度需控制在0.015w/mm2~0.030w/mm2范围内。

8、优选地,为通过上述工艺流程获得三脚架形ito纳米颗粒,ito靶材(2)与喷嘴(5)之间的冷凝距离需控制在50~200mm范围,喷嘴(5)的直径需为3~10mm。

9、优选地,为获得由三脚架形ito纳米颗粒构成的导电透明薄膜,所用的基片需为可承受50~250℃温度的透明材料,包括刚性的各种玻璃以及柔性的无色透明高分子薄膜。

10、优选地,为获得由三脚架形ito纳米颗粒构成的导电透明薄膜,所沉积的ito纳米颗粒薄膜的等效厚度需要控制在20~500nm范围,纳米颗粒沉积的速率需要控制在

11、优选地,为获得由三脚架形ito纳米颗粒构成的导电透明薄膜,需要对纳米颗粒薄膜进行50~250℃退火,退火时间不短于1小时。

12、本发明通过气相过程实现三脚架形状的ito纳米颗粒的可控制备,并通过真空沉积得到由分立的ito纳米颗粒密集堆积形成的薄膜,三脚架形状的ito纳米颗粒形成的薄膜,较由常规球形ito纳米颗粒形成的薄膜,其电导率可提高一个数量级以上,由ito纳米颗粒构成的导电透明膜,较常规工艺制备的体块ito薄膜,可承受高得多的应变,适合于制作柔性透明器件的电极,所制备的薄膜中,由于ito纳米颗粒之间具有纯净的界面和紧密的接触,使薄膜的电导率较常规湿化学法制备的ito纳米颗粒薄膜高2个数量级以上;另外本发明的制备工艺,可在比常规的湿化学法制备工艺和体块薄膜气相沉积工艺低得多的退火温度下,得到透明度和电阻率接近现有工业级标准的导电透明柔性薄膜,能够满足制备柔性可穿戴器件透明电极的需要,可应用于柔性基板上制备ito纳米颗粒透明导电薄膜的工艺流程中,实现柔性透明电极的加工,具有工艺简单、快速稳定、可控性好、效率高、易于规模化等特点。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!