一种基于石墨烯实现的二维半导体材料的结构设计

1.本发明电介质材料应用领域,具体涉及一种基于石墨烯实现的二维半导体材料的结构设计。

背景技术:

2.石墨烯是一种由单层碳原子构成的六角蜂窝状的二维材料。英国曼彻斯特大学物理学家 andre geim 和 konstantin novoselov在2004年成功的从石墨中剥离出了石墨烯。由此之后,石墨烯的研究达到了前所未有的高潮。石墨烯的诞生无疑是凝聚态物理的一个重要里程碑。石墨烯因其特殊的结构,从而具有很多优异的性能,包括超高的导电效率、优良的导热性能、超疏水性和机械特性。这些特性使得石墨烯有望成为新一代的电子器件。而随着研究人员对石墨烯探索的不断深入,越来越多的领域都已经向石墨烯敞开了大门。但是纯的石墨烯不具备能隙的这一特点限制了它在半导体电子领域中的应用。半导体材料目前具有广大的市场价值,谁在半导体的技术上占据了主导地位,谁就能走在科技的前沿。在此基础上,研究人员正试图将石墨烯这种具有优异性能的半金属材料变为可以用于应用的半导体材料。

3.本征石墨烯的价带和导带在布里渊区中心呈锥形接触,具有半金属性质。目前已经有很多可以将石墨烯从石墨中剥离的方法,包括用微机械剥离、化学气相沉积(cvd)、取向附生法、碳化硅表面外延生长、氧化石墨烯还原。石墨烯本身是零带隙,如果要想石墨烯应用于半导体材料中,就必须为其打开一定大小的带隙,目前提出的打开墨烯带隙的方法主要有:1.破坏石墨烯的晶格或化学结构打开带隙。石墨烯的能带结构主要是因为其本身游离的π键和sp2的轨道杂化。当打破其石墨烯的对称性结构,破坏其化学结构,能带结构就会发生改变,进而打开石墨烯能带;2.通过掺杂原子使石墨烯能带打开。掺杂其他原子,使得碳碳键的轨道杂化破坏;形成新的化学键。同样也能改变其石墨烯的能带结构;3.通过吸附原子打开石墨烯带隙。氢化石墨烯就是通过化学吸附与碳原子成键形成了一种sp3轨道的杂化。饱和的氢化石墨烯通过计算有着3.4ev的带隙;4.通过引入周期缺陷打开石墨烯带隙。由于周期性结构的缺失,碳碳间sp2轨道杂化被打破。使得石墨烯的能带结构发生变化,从而打开能隙;5.施加应变使石墨烯带隙打开。通过增加应变,破环石墨烯的空间反演对称性结构;对不同轴增加应变使得碳碳键变长。从而形成朗道能级打开带隙;6.施加外场使得石墨烯的能带。施加外场打破石墨烯结构的空间或者时间反演对称性,从而打开带隙;7.通过增加衬底打开带隙;在增加了衬底后,衬底与石墨烯的接触面会存在着能量差,形成一种势,这种势可以使得石墨烯的能带结构发生变化。

技术实现要素:

4.本发明的目的是为了解决上述问题,提供一种打开石墨烯能隙并且使之成为能隙可调的二维半导体的结构和方法,通过对设计的结构施加双轴应变调控能带结构得到需要的能隙,从而实现石墨烯在半导体领域的应用。

5.为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:一种基于石墨烯实现的二维半导体材料的结构设计 ,所述设计方案包括如下步骤:步骤一、基材选取为了满足纳米多功能半导体器件的低维度、小尺度的设计要求,选择二维单层的氧化石墨烯作为基材,但氧化石墨烯无能隙,选用fe原子作为插层材料;步骤二、键合设计:氧化石墨烯中的c构成六角蜂窝状结构,平面内的c通过sp2杂化共价结合;相邻pz 轨道电子通过大π 键合,石墨烯氧化后,大π 键被破坏,o在c原子的上下位置与c键合,与氢化石墨烯一样,o与c间形成化学吸附,c原子间通过sp3轨道杂化键合,因而c原子平面存在很大的褶皱;这样o平面关于c原子层成对称性分布,即次近邻的c原子与o在同一侧形成共价键;步骤三、fe原子插层结构设计:利用materials studio 2019和vesta可视化结构绘图软件,模拟构建fe插层氧化石墨烯晶体结构,利用vasp软件程序包进行插层后初步的结构优化,计算得到fe的最佳吸附位置,由于fe的插入,fe与o之间发生电荷转移,故fe在氧化石墨烯中的物理吸附最终转变为化学吸附,构成c2o2fe的化学单元,fe离子为

‑

2价,晶体属于离子键和共价键共存的晶体薄膜,能隙打开;步骤四、应变:将fe插层的氧化石墨烯单层薄膜固定于晶格匹配的衬底,通过外加二维双轴机械应力作用于衬底,对氧化石墨烯单层薄膜施加应变。

6.进一步的,步骤二中fe的最佳吸附位置:fe离子位于c六环中心与平面内相邻的三个o原子中心之间。

7.进一步的,步骤四中对fe插层的氧化石墨烯单层薄膜施加二维双轴应变,即在平面内正交的x、y方向同时外加张应变或压应变,检测该薄膜的弹性应变范围。

8.进一步的,所述步骤四中,计算得到,随着双轴张应变的增加,能隙减小,随着压应变的增加,能隙增大;能隙的大小可随着双轴应变的改变而改变,因此,根据微电子器件应用所需要的带隙大小,决定对薄膜需外加的应变。

9.进一步的,虽然得出应变对能隙的调控,但实际应用时还存在多种外在因素的影响,与理论曲线必定存在误差,这里通过对薄膜衬底施加应变,调控薄膜所受的应变,检测薄膜的能隙,从而具体确定薄膜样品与外加应变之间的实际调控关系。

10.进一步的,根据理论计算,未加应变下该结构的带隙达到了1.66 ev;30%的应变下,该结构有0.45 ev左右的能隙,外加双轴压应变时,能隙可进一步增大,通过外加应变,能隙的可调控范围可在0~3ev左右。

11.进一步的,步骤四中对该单层薄膜施加双轴张应变,在弹性范围内应变尽量大些,

然后在垂直于薄膜表面方向逐渐加大电场,实时在位测量薄膜的极化强度,直至薄膜沿电场方向的极化强度不再增加为止。

12.本发明提供一种基于石墨烯实现的二维半导体材料的结构设计,具有如下效果:(1)fe插层氧化石墨烯薄膜的结构更加简单;(2)通过对单层石墨烯外加双轴应变可实现对其能隙的有效调控,能隙可调控的范围广;根据理论计算,未加应变下该结构的带隙达到了1.66 ev;30%的应变下,该结构有0.45 ev左右的能隙,外加双轴压应变时,能隙可进一步增大。通过外加应变,能隙的可调控范围可在0~3ev左右。

13.(3)本发明具有结构简单、操作方便,易于加工、能隙可控的特点,不仅可应用于光伏、能源、还适用于微电子器件,具有非常广的应用前景。

附图说明

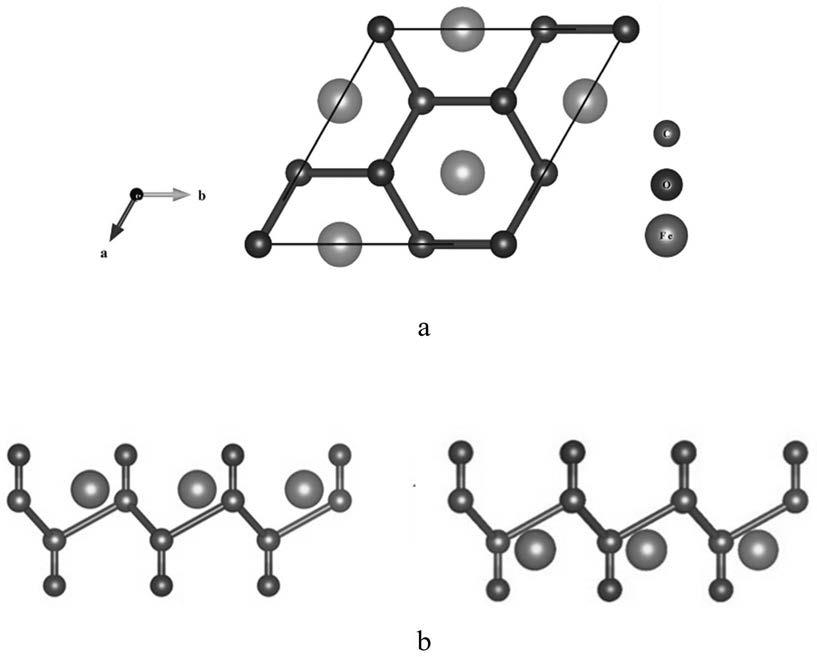

14.图1为fe插层氧化石墨烯不同侧面的结构图,其中a、为俯视图,b、为侧视图;图2为带隙随应变的变化图。

具体实施方式

15.下面结合附图及实施例对本发明再作进一步详细的说明。

16.一种基于石墨烯实现的二维半导体材料的结构设计 ,所述设计方案包括如下步骤:步骤一、基材选取为了满足纳米多功能半导体器件的低维度、小尺度的设计要求,选择二维单层的氧化石墨烯作为基材,但氧化石墨烯无能隙,选用fe原子作为插层材料;步骤二、键合设计:氧化石墨烯中的c构成六角蜂窝状结构,平面内的c通过sp2杂化共价结合;相邻pz 轨道电子通过大π 键合,石墨烯氧化后,大π 键被破坏,o在c原子的上下位置与c键合,与氢化石墨烯一样,o与c间形成化学吸附,c原子间通过sp3轨道杂化键合,因而c原子平面存在很大的褶皱;这样o平面关于c原子层成对称性分布,即次近邻的c原子与o在同一侧形成共价键;步骤三、fe原子插层结构设计:利用materials studio 2019和vesta可视化结构绘图软件,模拟构建fe插层氧化石墨烯晶体结构,利用vasp软件程序包进行插层后初步的结构优化,计算得到fe的最佳吸附位置,由于fe的插入,fe与o之间发生电荷转移,故fe在氧化石墨烯中的物理吸附最终转变为化学吸附,构成c2o2fe的化学单元,fe离子为

‑

2价,晶体属于离子键和共价键共存的晶体薄膜,能隙打开;步骤四、应变:将fe插层的氧化石墨烯单层薄膜固定于晶格匹配的衬底,通过外加二维双轴机械应力作用于衬底,对氧化石墨烯单层薄膜施加应变。

17.本实例中进一步的,步骤二中fe的最佳吸附位置:fe离子位于c六环中心与平面内相邻的三个o原子中心之间。

18.本实例中进一步的,步骤四中对fe插层的氧化石墨烯单层薄膜施加二维双轴应变,即在平面内正交的x、y方向同时外加张应变或压应变,检测该薄膜的弹性应变范围。

19.本实例中进一步的,所述步骤四中,计算得到,随着双轴张应变的增加,能隙减小,随着压应变的增加,能隙增大;能隙的大小可随着双轴应变的改变而改变,因此,根据微电子器件应用所需要的带隙大小,决定对薄膜需外加的应变。

20.本实例中进一步的,虽然得出应变对能隙的调控,但实际应用时还存在多种外在因素的影响,与理论曲线必定存在误差,这里通过对薄膜衬底施加应变,调控薄膜所受的应变,检测薄膜的能隙,从而具体确定薄膜样品与外加应变之间的实际调控关系。

21.本实例中进一步的,根据理论计算,未加应变下该结构的带隙达到了1.66 ev;30%的应变下,该结构有0.45 ev左右的能隙,外加双轴压应变时,能隙可进一步增大,通过外加应变,能隙的可调控范围可在0~3ev左右。

22.本实例中进一步的,步骤四中对该单层薄膜施加双轴张应变,在弹性范围内应变尽量大些,然后在垂直于薄膜表面方向逐渐加大电场,实时在位测量薄膜的极化强度,直至薄膜沿电场方向的极化强度不再增加为止。

23.图1 简单给出了fe插层氧化石墨烯不同侧面的结构图。图中中粒径的原子为o原子,小粒径的原子为c原子,大粒径的原子为fe原子。由图中可见,c六环中,次近邻的c原子上方各有一个o与之配位,形成共价键,o构成了平面正三角晶格,剩下另外三个次近邻c原子与其下方的o原子共价配位,下方的o同样构成平面正三角格子。所有的fe离子位于c六环中心上方(或下方)、而在上面(或下面)的o离子正三角格子的中心下(上)方。图中给出fe离子插入均位于c六环同侧的情况。

24.根据理论计算结果,发现在没有外加应变时,fe插层氧化石墨烯的带隙为约为1.66 ev,该能隙与太阳能光伏效应的可见光吸收的最佳能隙较为接近,因此可作为光伏薄膜材料使用。通过外加应变,由图2中可见,可实现能带在较宽范围内的调控,这对于微型化、集成化的基于纳米级别半导体器件的电路设计提供了载体和依据。设计过程中,可根据具体电路所需的能隙对该fe插层氧化石墨烯薄膜进行应变调控,从而满足需要的能隙要求。

25.以上所述是本发明的实施方式和效果展示,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1