安全气囊装置的制作方法

1.本公开涉及一种安装在车辆中的乘员保护装置。具体地讲,本公开涉及一种安全气囊装置,该安全气囊装置包括在座椅前方充气并展开的袋状衬垫。

背景技术:

2.本章节中的声明仅提供与本公开相关的背景信息并且可能不构成现有技术。

3.包括正面安全气囊、帘式安全气囊和侧面安全气囊的安全气囊装置在全球出售的机动车辆中是强制性的。在车辆撞击或翻转的情况下,与每个安全气囊联接的充气机根据车辆的撞击方向相应地触发并展开气囊。特别地,为了保护前排座椅的乘员主要免于遭受车辆前部的撞击,驾驶员的座椅在方向盘的中心处设置有正面安全气囊,而乘客安全气囊设置在乘客座椅附近,位于仪表盘面板内或其相邻区域中。另外,为了保护前排和后排座椅的相应乘员免于遭受侧面碰撞或随后发生的翻转,在车辆的车顶轨道附近提供沿侧窗充气并展开的帘式安全气囊,并且在座椅的侧部提供充气并展开至乘员的紧邻侧的侧面安全气囊。

4.可以适形于乘员身体的一部分的形状形成各种安全气囊装置的安全气囊衬垫,使得可以有效的方式约束乘员。例如,在用于乘客的正面安全气囊衬垫中,正面安全气囊衬垫的两侧延伸超过安全气囊衬垫的中间部分,以保护乘员的头部,使得正面安全气囊衬垫的延伸侧可覆盖并保护乘员的头部。

5.另外,要求现代安全气囊能够适应其中冲击力从倾斜地前/后方向作用于车辆的倾斜碰撞。在倾斜碰撞中,乘员沿倾斜方向以一定角度进入位于座椅前方的安全气囊衬垫。在此类情况下,当乘员的头部与座椅前方的安全气囊衬垫接触时,当从上方观察时,可能在头部上发生围绕颈部的旋转。从人体结构的角度来讲,由于头部的这种旋转可能成为增大乘员受伤严重性的因素,因此需要以有效的方式防止此类旋转。

6.如上所述,一些正面安全气囊设计具有延伸侧,当乘员的头部在碰撞中在车辆的前部或倾斜方向上移动时,这些延伸侧有助于支撑乘员的头部。然而,存在的风险是,当在碰撞期间约束乘员的头部时,来自正面安全气囊衬垫的延伸侧的形状不能被保持。

技术实现要素:

7.本公开涉及一种适于安装在车辆中用于保护乘员的安全气囊装置。该安全气囊装置包括袋状衬垫,该袋状衬垫在座椅前方充气并展开并且适于对乘员进行约束。在安全气囊衬垫的充气状态下,衬垫包括:朝向车辆后部充气的主充气区段;在车辆宽度方向上在主充气区段的两侧上朝向车辆后部突出的一对瓣;一对次充气区段,该一对次充气区段在车辆宽度方向上分别设置在主充气区段与瓣中的每个瓣之间并且朝向车辆后部充气;以及一对内部系绳,该一对内部系绳各自具有在车辆宽度方向上附接到衬垫内部的侧表面的第一端和附接到次充气区段的内表面的第二端。

8.在本公开中,对称地附接在衬垫内的内部系绳对适于防止突出瓣围绕主充气区段

摆动。相应地,在衬垫的展开期间,系绳被张紧并且张紧的系绳使布置在主充气区段与瓣中的每个瓣之间的次充气区段变硬,使得变硬的次充气区段适于防止突出瓣发生瓣拍击。

9.根据本公开的另一方面,一对系绳中的每根系绳由单件织物形成,该单件织物被折叠,使得折叠系绳具有折叠侧和开放侧。另外,折叠系绳具有内层和外层,使得折叠系绳被张紧以在衬垫的充气状态下形成y形。在系绳的第二端处,内层连接到主充气区段与次充气区段之间的第一边界,并且外层连接到次充气区段与突出瓣之间的第二边界。

10.根据本公开的另一方面,系绳的织物的折叠侧设置在系绳的第二端处,使得折叠表面在系绳的折叠侧处形成于内层与外层之间并且整个附连到次充气区段的内表面。系绳的折叠表面宽度通常等于车辆宽度方向上的次充气区段的宽度。

11.根据本公开的另一方面,系绳的织物的开放侧设置在系绳的第二端处,使得在系绳的开放侧处,内层和外层的每个边缘表面形成并且附连到次充气区段的内表面。

12.根据本公开的另一方面,每根系绳具有第一端处的第一竖直尺寸和第二端处的第二竖直尺寸,并且在衬垫的充气状态下第二竖直尺寸大于第一竖直尺寸。

13.根据本公开的另一方面,瓣中的每个瓣相比于主充气区段和次充气区段的后部端表面进一步朝向车辆的后部突出。次充气区段中的每个次充气区段在车辆宽度方向上的较小膨胀范围内朝向车辆后部凸起地充气,该较小膨胀范围小于车辆宽度方向上主充气区段的膨胀范围和突出瓣的膨胀范围。另外,在衬垫的充气状态下,次充气区段的曲率半径小于主充气区段的曲率半径和瓣的曲率半径。

14.根据本文提供的描述,其他适用领域将变得显而易见。应当理解,说明书和具体示例旨在用于例示说明的目的,并非旨在限制本公开的范围。

附图说明

15.为了很好地理解本公开,现在将参考附图以举例的方式描述其各种形式,其中:

16.图1a示出了根据本公开的实施方案从车辆外侧观察的安全气囊衬垫,图1b示出了从车辆后部观察的安全气囊衬垫,并且图1c示出了图1b的安全气囊衬垫的详细视图;

17.图2a是图1a的安全气囊衬垫的a-a截面视图,图2b是图1b的安全气囊衬垫的b-b截面视图,并且图2c是图2a中所示的主充气区段、次充气区段和突出瓣的附近的放大视图;

18.图3是示出根据本公开的实施方案的图1a的安全气囊衬垫的a-a截面视图的图示,图3a示出了在图3的安全气囊衬垫内部具有单件织物的系绳;并且图3b示出了从车辆内侧观察的图3a的系绳的折叠织物;

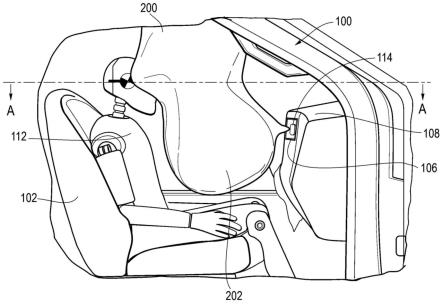

19.图4是示出根据本公开的另一个实施方案的图1a的安全气囊衬垫的a-a截面视图的图示,图4a示出了在图4的安全气囊衬垫内部具有单件织物的系绳;并且图4b示出了从车辆内侧观察的图4a的系绳的折叠织物;并且

20.图5示出了在以现有技术方式展开安全气囊衬垫期间围绕主充气区段摆动的突出瓣发生瓣拍击。

21.本文描述的附图仅用于说明目的,并非旨在以任何方式限制本公开的范围。

具体实施方式

22.以下描述本质上仅仅是示例性的,并非旨在限制本公开、专利申请或用途。应当理

解,在整个附图中,对应的附图标记表示类似或对应的部件和特征。

23.参见图1a至图1c,示出了根据本发明的实施方案的安全气囊装置100。在图1a、图1b和图1c中,安全气囊装置100被实施为用于约束坐在车辆中的前排乘客座椅102上的乘员的乘客安全气囊,该乘客位于左侧驾驶车辆中的右侧座椅102上。因此,在下文中,车辆宽度方向上的车辆外侧意味着车辆的右侧,并且车辆宽度方向上的车辆内侧意味着车辆的左侧。

24.如图1a至图1c所示,安全气囊装置100的衬垫200存放在设置于仪表盘面板108中的存放部件106中(另参见图2a)。存放部件106相对于座椅102朝向车辆的前部安装,并且除了安全气囊衬垫200之外,还存放作为气体产生装置的充气机114。安全气囊衬垫200通常存放在存放部件106中,并且在座椅102的前方充气并展开。安全气囊衬垫200具有袋形状,并且通过将构成其表面的多个基底织物件或坯件铺设在另一个的顶部上并使用一体式编织来缝纫、粘结或纺丝和编织多个基底织物而形成。

25.图1a示出了从车辆外侧观察的安全气囊衬垫200,并且图1b示出了从车辆后部观察的安全气囊衬垫200。安全气囊衬垫200包括主体部分202及设置在主体部分202的车辆向后侧上的一对瓣204和206。从存放部件106(参见图2)看,安全气囊衬垫200的主体部分202充气并朝向车辆后部展开,以便填充仪表盘面板108的上表面与车辆的挡风玻璃104之间的空间。如图1a和图1b所示,主体部分202占据安全气囊衬垫200的大部分。主体部分202在车辆向后侧上的一部分具有向前充气区段208,该向前充气区段从车辆的前部约束乘员112(以拟人试验装置(atd)的形式表示)的头部110。一对瓣204和206相对于安全气囊衬垫200的主体部分202设置在车辆后部的稍微上侧上并且从主体部分202突出。另外,瓣204和206在车辆宽度方向上设置在向前充气区段208的两侧上,并且充气以便比向前充气区段208进一步朝向车辆的后部突出,以主要约束乘员112的头部110,包括颞区111。

26.图1c示出了从车辆后部观察的详细视图。如图1c所示,安全气囊衬垫200的设置在一对瓣204和206之间的向前充气区段208包括主充气区段210及一对次充气区段212和214。次充气区段212和214各自在车辆宽度方向上设置在主充气区段210的两侧上,使得次充气区段212和214中的每个次充气区段布置在主充气区段210与瓣204和206中的每个瓣之间。

27.图2a是图1a所示的安全气囊衬垫200的a-a截面视图。如图2a所示,充气机114的一部分被插入安全气囊衬垫200中以将气体供应到安全气囊衬垫200,该安全气囊衬垫充气并朝向座椅102展开并且从车辆前部约束乘员112。通常,充气机114固定到车辆的刚性部分,诸如存放部件106内部的横梁(参见图1a)。

28.如图2a所示,一对内部系绳216和218设置在安全气囊衬垫200的内部。第一系绳216布置在车辆的外侧220上,并且第二系绳218布置在车辆的内侧222上。由于第一系绳216和第二系绳218相同并且对称地设置在安全气囊衬垫200的内部,因此下文将描述第一系绳216的特征。

29.在图2a中,第一系绳216包括用于附接到安全气囊衬垫200的外侧220上的内表面221的第一端213和用于附接到次充气区段212的内表面的第二端215。类似于第一系绳216,第二系绳218也包括用于附接到安全气囊衬垫200的内侧222上的内表面223的第一端217和用于附接到次充气区段214的内表面的第二端219。系绳216和218各自连接到安全气囊衬垫200内部的次充气区段212和214中的每个次充气区段,并且随着气囊衬垫200充气并展开,

系绳216和218都被张紧,以便拉动包括主充气区段210及次充气区段212和214的向前充气区段208。

30.如图2a所示,系绳216和218各自包括:内层226和228,这些内层沿车辆纵向方向接近安全气囊衬垫200的中心线c;以及外层227和229,这些外层接近突出瓣204和206。在图2a中,第一系绳216和第二系绳和218各自由单个织物件224形成,该单个织物件被折叠以形成分别用于固定到安全气囊衬垫200内部的内表面的第一端213和217及第二端215和219(参见图3a)。根据本公开的其他实施方案,系绳可由至少两个单独的织物件形成,这些织物件具有用于附接和张紧安全气囊衬垫200的多个层。外层227和229各自连接到比内层226和228更靠近突出瓣204和206的部分,这些内层朝向沿车辆纵向方向的气囊衬垫200的中心线c连接到距外层227和229规定距离的部分。例如,车辆宽度方向上在系绳216和218的第二端215和219处的内层226和228与外层227和229之间的距离通常等于次充气区段212和214的宽度距离。

31.图2b是图1b的安全气囊衬垫200的b-b截面视图。图2b示出了第一系绳216的内层226和外层227。第一系绳216的内层226和外层227以相同的形状形成,该形状从第一系绳216的第一端213朝向第二端215逐渐打开。如图2a和图2b所示,在第二端215处,内层226和外层227附连到向前充气区段208,并且在第一端213处,内层226和外层227附连到安全气囊衬垫200的外侧220的内表面221。以类似的方式,第二系绳218的内层228和外层229是相同的形状,该形状从第二系绳218的第一端217朝向第二系绳218的第二端219逐渐打开。另外,在第二端219处,第二内层228和外层229附连到向前充气区段208,并且在第一端217处,内层228和外层229也附连到安全气囊衬垫200的内侧222的内表面223。因此,随着安全气囊衬垫200充气并展开,第一系绳216和第二系绳218的内层226、228和外层227、229可朝向车辆的前部有效地拉动向前充气区段208以便凸起地张紧。

32.如图1b和图2a所示,向前充气区段208通过第一系绳216和第二系绳218的内层226和228及外层227和229由主充气区段210和次充气区段212和214形成,这些系绳在衬垫200内部附接并张紧。主充气区段210充气,以便在车辆宽度方向上在中心侧上凸起地弯曲并面向乘员112(参见图1c)。次充气区段212和214也充气,以便分别在主充气区段210与突出瓣204和206之间凸起地弯曲并面向乘员112。

33.如图1a和图2a所示,安全气囊衬垫200在展开之前存放在仪表盘面板108的存放部件106中。当车辆上发生冲击时,如图1所示,操作信号从传感器(未示出)传输到安全气囊装置100,并且安全气囊衬垫200充气并朝向坐在车辆前排座椅上的乘员112展开。如图2a所示,当安全气囊衬垫200在第二端215和219处充气并展开时,内层226和228各自连接到构成主充气区段208与次充气区段212和214中的每个次充气区段之间的内边界230和232的部分,并且外层227和229各自连接到构成次充气区段212和214中的每个次充气区段与突出瓣204和206中的每个瓣之间的外边界231和233的部分。因此,如图2a所示,由于第一系绳216和第二系绳218的内层226和228及外层227和229通过安全气囊衬垫200的膨胀和展开被张紧并且朝向车辆前部拉动向前充气区段208的相应部分,因此主充气区段210及次充气区段212和214朝向车辆后部凸起地充气以约束乘员112。另外,具有内层226和228及外层227和229的系绳216和218被张紧,以在安全气囊衬垫200的充气状态下形成y形(参见图3和图4)。

34.重新参见图1a和图1c,安全气囊衬垫200相对于乘员112从车辆前部朝向后部充

气,以便利用包括向前充气区段208的主体部分202来约束乘员的头部110。然而,在倾斜碰撞期间,乘员112可能朝向车辆前部移动并且还在车辆内侧或车辆外侧上倾斜地向前移动。为了在倾斜碰撞中约束乘员,如图1c和图2a所示,提供了瓣204和206,以便在车辆宽度方向上从向前充气区段208的两侧突出到车辆的向后侧。

35.如图1c和图2a所示,由于安全气囊衬垫200内部的附接并张紧的系绳216和218,在车辆宽度方向上向前充气区段208的两侧中的突出瓣204和206变硬,以通过降低安全气囊衬垫200偏斜和扭曲的风险来约束乘员112的头部110和颞区111。特别地,张紧的系绳216和218附连到次充气区段212和214,这些次充气区段各自在主充气区段210与突出瓣204和206中的每个瓣之间凸起地弯曲。如图1b和图1c所示,次充气区段212和214凸起地张紧并变硬以支撑突出瓣204和206,而不会在主充气区段208与瓣204和206之间被压扁。因此,被安全气囊衬垫200内部的张紧的系绳216和218变硬的次充气区段212和214减少或消除了在衬垫200的展开期间发生瓣拍击的风险(参见图5)。在具有突出瓣的常规安全气囊衬垫中,如图5所示,在安全气囊衬垫的展开期间,突出瓣可围绕向前充气区段摆动,这被称为瓣拍击。然而,在本公开中,分别布置在主充气区段210与突出瓣204和206中的每个瓣之间的次充气区段212和214被构造成减少在安全气囊衬垫200的展开期间发生瓣拍击的风险。

36.在本公开中,张紧的系绳216和218改善了突出瓣204和206的刚度,并且减小了突出瓣204和206的弯曲或扣紧,以在安全气囊衬垫200的展开期间约束乘员112的头部110。另外,由于在衬垫200的充气状态下具有张紧的系绳216和218,安全气囊衬垫200的宽度在车辆宽度方向上变得更窄,从而为帘式安全气囊留出更多间隙以在倾斜碰撞中同时展开。因此,在本公开中,安全气囊衬垫200的构造减少了在展开期间正面安全气囊衬垫200与侧面帘式安全气囊(未示出)之间的干扰风险。

37.重新参见图2a,在车辆宽度方向上布置在主充气区段210的两侧中的次充气区段212和214在较小膨胀范围内充气,该较小膨胀范围分别小于主充气区段210及突出瓣204和206的膨胀范围。图2c是图2a的突出瓣204、次充气区段212和主充气区段210的附近的放大视图。在图2c中,限定了沿突出瓣204的曲率具有中心c1的第一圆、沿次充气区段212的曲率具有中心c2的第二圆,以及沿主充气区段210的曲率具有中心c3的第三圆。另外,在次充气区段212中限定的第二圆的曲率半径r2小于在突出瓣204中限定的第一圆的曲率半径r1和在主充气区段210中限定的第三圆的曲率半径r3。

38.重新参见图2b,第一系绳216具有足以覆盖突出瓣204和206的竖直范围的竖直尺寸。如图2b所示,第一系绳216的第一端213和第二端215处的竖直尺寸彼此不同。第一系绳216的第一端213上的竖直尺寸vd1小于第一系绳216的第二端215上的竖直尺寸vd2。例如,当安全气囊衬垫200展开时,第二端215和219处的竖直尺寸vd2的长度大于第一端213和217处的竖直尺寸vd1的长度(另参见图3b和图4b)。

39.图3至图3b示出了根据本公开的第一实施方案的具有一对系绳216和218的安全气囊衬垫200的简化图。如图3所示,系绳216和218中的每根系绳由单件织物224形成,该单件织物折叠并附连到安全气囊衬垫200内部的内表面,使得第一系绳216和第二系绳218的单件织物224具有折叠侧223和开放侧225。在本公开的第一实施方案中,单件织物224的折叠侧223形成为每根系绳216和218的第二端215和219并且附连到安全气囊衬垫200的次充气区段212和214中的每个次充气区段,并且单件织物224的开放侧225形成为每根系绳216和

218中的第一端213和217并且附连到安全气囊衬垫200的外侧220和内侧222的内表面221和223。另外,如图3a至图3b所示,第一系绳216和第二系绳218的折叠侧223具有折叠表面234,该折叠表面整个(阴影区域)附连到次充气区段212和214,以在衬垫200的充气状态下使次充气区段212和214变硬。因此,在本公开的第一实施方案中,在车辆宽度方向上布置在主充气区段210的两侧中的变硬的次充气区段212和214防止突出瓣204和206围绕主充气区段210摆动。

40.图4至图4b示出了根据本公开的第二实施方案的具有一对系绳316和318的安全气囊衬垫200的简化图。如图4所示,系绳316和318中的每根系绳由单件织物324形成,该单件织物折叠并附连到安全气囊衬垫200内部的内表面,使得第一系绳316和第二系绳318的单件织物324具有折叠侧323和开放侧325。在本公开的第二实施方案中,单件织物324的折叠侧323形成为每根系绳316和318中的第一端313和317并且附连到安全气囊衬垫200的外侧220和内侧222的内表面221和223,并且单件织物324的开放侧325形成为每根系绳316和318中的第二端315和319并且附连到安全气囊衬垫200的次充气区段212和214中的每个次充气区段。另外,如图4b所示,第一系绳316和第二系绳318的开放侧325具有边缘表面334,该边缘表面整个(阴影区域)附连到次充气区段212和214以使次充气区段212和214变硬。因此,在车辆宽度方向上布置在主充气区段210的两侧中的变硬的次充气区段212和214防止突出瓣204和206围绕主充气区段210摆动。

41.本发明可用于安装在车辆中的安全气囊装置中,并且该安全气囊装置包括在座椅前方充气并展开以约束乘员的袋状衬垫。

42.虽然以上描述构成了本发明的优选实施方案,但应当理解,在不脱离所附权利要求的适当范围和公平含义的情况下,容易修改、变化和改变本发明。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1