车辆的热致变色内饰、A柱内饰板及车辆的制作方法

本技术涉及汽车零部件,尤其涉及一种车辆的热致变色内饰、a柱内饰板及车辆。

背景技术:

1、随着人们生活水平的提高,人们对车辆内饰颜色的个性化要求越来越高。

2、现有技术中,车辆内饰通常为确定的颜色,尤其是a柱内饰板,位于主副驾驶位的侧前方,呈现在驾乘人员眼中的频次最多,其颜色作用于人的感官,刺激影响人的情绪。

3、然而,由于车辆内饰的颜色较为单一,不能随环境温度而变化,进而影响驾乘体验。

技术实现思路

1、基于此,本实用新型提供一种车辆的热致变色内饰、a柱内饰板及车辆,以解决现有车辆内饰颜色不能随环境温度而变化的技术问题。

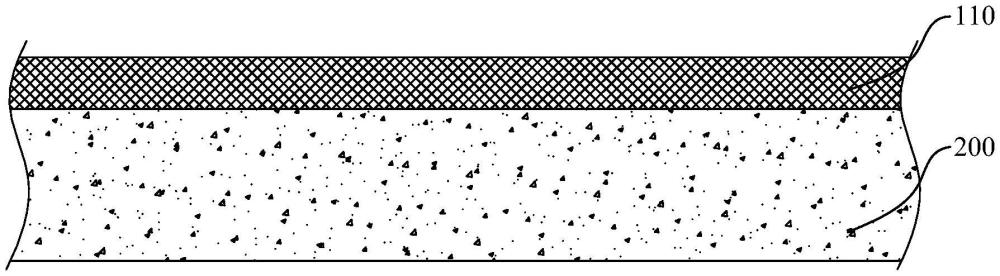

2、第一方面,本实用新型提供一种车辆的热致变色内饰,包括复合面料层和塑料基体;

3、复合面料层包括热致变色编织层,热致变色编织层覆盖设置在塑料基体上,热致变色编织层用于随温度变化而显示不同颜色。

4、在一种可能的实现方式中,热致变色编织层由聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维和热敏变色纤维混纺纱线织造而成。

5、在一种可能的实现方式中,塑料基体为三元乙丙橡胶和聚丙烯形成的混合热塑性弹性体。

6、在一种可能的实现方式中,复合面料层还包括发泡聚氨酯层,发泡聚氨酯层位于热致变色编织层和塑料基体之间,发泡聚氨酯层与热致变色编织层压结。

7、在一种可能的实现方式中,塑料基体通过注塑与复合面料层结合成型。

8、在一种可能的实现方式中,热致变色编织层的厚度为1.5mm~2.5mm,发泡聚氨酯层的厚度为1mm~2mm。

9、第二方面,本实用新型还提供一种a柱内饰板,包括a柱内饰板本体,a柱内饰板本体为第一方面中提供的任意一种可能的车辆的热致变色内饰。

10、在一种可能的实现方式中,a柱内饰板本体上设置有依次相连的第一变色段、第二变色段和第三变色段,第一变色段用于朝向车内的前挡玻璃,第二变色段用于朝向车内的中控后方,第三变色段用于朝向车内的主驾驶位或副驾驶位。

11、在一种可能的实现方式中,a柱内饰板本体与前挡玻璃之间的间隙为2mm~2.5mm。

12、第三方面,本实用新型还提供一种车辆,包括车辆本体,车辆本体上设置有第一方面中提供的任意一种可能的车辆的热致变色内饰;

13、或者,车辆本体上设置有第二方面中提供的任意一种可能的a柱内饰板。

14、本实用新型提供一种车辆的热致变色内饰、a柱内饰板及车辆,该车辆的热致变色内饰包括复合面料层和塑料基体。其中,复合面料层包括热致变色编织层,通过将热致变色编织层覆盖设置在塑料基体上,利用热致变色编织层随温度变化而显示不同颜色。由此,本实用新型提供的车辆的热致变色内饰,能够实现内饰随环境温度变化而呈现不同颜色的效果,以便于根据不同颜色来直观的感知周围环境的温度变化,从而满足了人们对车辆内饰颜色的个性化需求,提升了驾乘体验。

技术特征:

1.一种车辆的热致变色内饰,其特征在于,包括复合面料层和塑料基体;

2.根据权利要求1所述的车辆的热致变色内饰,其特征在于,所述热致变色编织层由聚对苯二甲酸乙二醇酯纤维和热敏变色纤维混纺纱线织造而成。

3.根据权利要求1所述的车辆的热致变色内饰,其特征在于,所述塑料基体为三元乙丙橡胶和聚丙烯形成的混合热塑性弹性体。

4.根据权利要求1至3任一项所述的车辆的热致变色内饰,其特征在于,所述复合面料层还包括发泡聚氨酯层,所述发泡聚氨酯层位于所述热致变色编织层和所述塑料基体之间,所述发泡聚氨酯层与所述热致变色编织层压结。

5.根据权利要求4所述的车辆的热致变色内饰,其特征在于,所述塑料基体通过注塑与所述复合面料层结合成型。

6.根据权利要求5所述的车辆的热致变色内饰,其特征在于,所述热致变色编织层的厚度为1.5mm~2.5mm,所述发泡聚氨酯层的厚度为1mm~2mm。

7.一种a柱内饰板,其特征在于,包括a柱内饰板本体,所述a柱内饰板本体为权利要求1至6任一项所述的车辆的热致变色内饰。

8.根据权利要求7所述的a柱内饰板,其特征在于,所述a柱内饰板本体上设置有依次相连的第一变色段、第二变色段和第三变色段,所述第一变色段用于朝向车内的前挡玻璃,所述第二变色段用于朝向所述车内的中控后方,所述第三变色段用于朝向所述车内的主驾驶位或副驾驶位。

9.根据权利要求8所述的a柱内饰板,其特征在于,所述a柱内饰板本体与所述前挡玻璃之间的间隙为2mm~2.5mm。

10.一种车辆,其特征在于,包括车辆本体,所述车辆本体上设置有如权利要求1至6任一项所述的车辆的热致变色内饰;

技术总结

本技术提供一种车辆的热致变色内饰、A柱内饰板及车辆,涉及汽车零部件技术领域。该车辆的热致变色内饰包括复合面料层和塑料基体;复合面料层包括热致变色编织层,热致变色编织层覆盖设置在塑料基体上,热致变色编织层用于随温度变化而显示不同颜色。本技术提供的车辆的热致变色内饰,能够实现内饰随环境温度变化而呈现不同颜色的效果,从而满足了人们对车辆内饰颜色的个性化需求,提升了驾乘体验。

技术研发人员:朱学见,张立,刘德林,郑仲勋,战仕海

受保护的技术使用者:浙江吉利控股集团有限公司

技术研发日:20230922

技术公布日:2024/5/19

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!