摩托车的制作方法

本技术涉及车辆,尤其是指一种摩托车。

背景技术:

1、目前,大部分摩托车都设置有后扶手,且后扶手基本采用外置钢架或皮带的形式。现有技术中,大部分后扶手通常设置在车尾的上侧或缠绕在鞍座系统上,上述的布置方式不仅结构复杂且不利于驾乘人员的操作使用,从而导致摩托车的操作性能下降。

技术实现思路

1、为了解决现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种摩托车,其后扶手的操作性能较高。

2、为实现上述目的,本实用新型采用如下的技术方案:

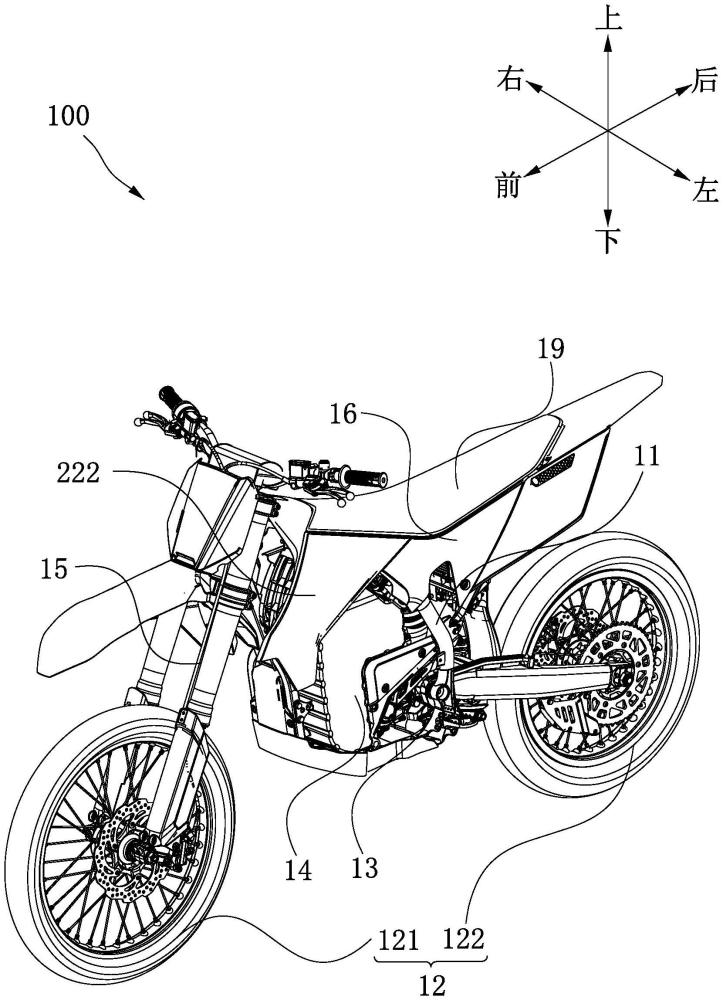

3、一种摩托车,该摩托车包括车架、车身覆盖件、行走系统和鞍座系统。车架包括副车架,副车架设置在车架的后部;车身覆盖件包括后挡泥板,后挡泥板至少部分与副车架连接;行走系统包括至少部分设置在车架下方的前轮和后轮;鞍座系统至少部分设置在副车架的上侧;后挡泥板上形成有扶手部,扶手部通过后挡泥板与车架连接,沿摩托车的宽度方向观察,扶手部位于鞍座系统和后轮之间,定义一个垂直于摩托车宽度方向且过摩托车宽度中心的纵向平面,扶手部设置在纵向平面的两侧或一侧。

4、进一步地,当扶手部设置为两个时,扶手部关于纵向平面基本呈对称设置。

5、进一步地,后挡泥板包括沿摩托车宽度方向分布的第一侧板和第二侧板,第一侧板和第二侧板上均设置有扶手部,扶手部位于第一侧板和第二侧板的下侧,第一侧板和第二侧板沿摩托车宽度方向上的最大宽度设置为第一宽度,两个扶手部沿摩托车宽度方向上的最大宽度设置为第二宽度,第一宽度和第二宽度的比值设置为大于等于1且小于等于1.3。

6、进一步地,定义一个垂直于摩托车高度方向的基准面,摩托车的最下端位于基准面内,扶手部最下端与基准面之间的距离设置为大于等于580mm且小于等于940mm。

7、进一步地,扶手部包括扶手空间,扶手空间的开口基本朝下设置。

8、进一步地,扶手空间基本沿一预设直线方向延伸,预设直线与纵向平面之间的夹角设置为大于等于7°且小于等于11°。

9、进一步地,扶手部沿预设直线方向上的深度设置为大于等于43.9mm且小于等于64.4mm。

10、进一步地,后挡泥板上设置有连接部,副车架上设置有扶手支架,连接部与扶手支架连接,以使后挡泥板与副车架固定连接。

11、进一步地,连接部上设置有贯穿连接部的连接孔,紧固件穿设连接孔并与扶手支架连接,扶手空间与连接孔的轴线之间的最小距离设置为大于等于46.3mm且小于等于67.8mm。

12、进一步地,前轮的轴线沿摩托车宽度方向在纵向平面上的投影设置为第一投影点,后轮的轴线沿摩托车宽度方向在纵向平面上的投影设置为第二投影点,扶手空间的中心点沿摩托车宽度方向在纵向平面上的投影设置为第三投影点,第一投影点与第三投影点之间的连线设置为第一投影线,第二投影点与第三投影点之间的连线设置为第二投影线,第一投影线的长度与第二投影线的长度的比值为大于等于2.1且小于等于3.1。

13、上述摩托车可以将扶手部设置在后挡泥板上,以便于驾乘人员的操作和使用,从而有利于提高扶手部的操作性能,进而提高摩托车的操作性能。

技术特征:

1.一种摩托车,包括:

2.根据权利要求1所述的摩托车,其特征在于,当所述扶手部设置为两个时,所述扶手部关于所述纵向平面基本呈对称设置。

3.根据权利要求1所述的摩托车,其特征在于,所述后挡泥板包括沿所述摩托车宽度方向分布的第一侧板和第二侧板,所述第一侧板和所述第二侧板上均设置有扶手部,所述扶手部位于所述第一侧板和所述第二侧板的下侧,所述第一侧板和所述第二侧板沿所述摩托车宽度方向上的最大宽度设置为第一宽度,两个所述扶手部沿所述摩托车宽度方向上的最大宽度设置为第二宽度,所述第一宽度和所述第二宽度的比值设置为大于等于1且小于等于1.3。

4.根据权利要求1所述的摩托车,其特征在于,定义一个垂直于所述摩托车高度方向的基准面,所述摩托车的最下端位于所述基准面内,所述扶手部最下端与所述基准面之间的距离设置为大于等于580mm且小于等于940mm。

5.根据权利要求1所述的摩托车,其特征在于,所述扶手部包括扶手空间,所述扶手空间的开口基本朝下设置。

6.根据权利要求5所述的摩托车,其特征在于,所述扶手空间基本沿一预设直线方向延伸,所述预设直线与所述纵向平面之间的夹角设置为大于等于7°且小于等于11°。

7.根据权利要求6所述的摩托车,其特征在于,所述扶手部沿所述预设直线方向上的深度设置为大于等于43.9mm且小于等于64.4mm。

8.根据权利要求5所述的摩托车,其特征在于,所述后挡泥板上设置有连接部,所述副车架上设置有扶手支架,所述连接部与所述扶手支架连接,以使所述后挡泥板与所述副车架固定连接。

9.根据权利要求8所述的摩托车,其特征在于,所述连接部上设置有贯穿所述连接部的连接孔,紧固件穿设所述连接孔并与所述扶手支架连接,所述扶手空间与所述连接孔的轴线之间的最小距离设置为大于等于46.3mm且小于等于67.8mm。

10.根据权利要求8所述的摩托车,其特征在于,所述前轮的轴线沿所述摩托车宽度方向在所述纵向平面上的投影设置为第一投影点,所述后轮的轴线沿所述摩托车宽度方向在所述纵向平面上的投影设置为第二投影点,所述扶手空间的中心点沿所述摩托车宽度方向在所述纵向平面上的投影设置为第三投影点,所述第一投影点与所述第三投影点之间的连线设置为第一投影线,所述第二投影点与所述第三投影点之间的连线设置为第二投影线,所述第一投影线的长度与所述第二投影线的长度的比值为大于等于2.1且小于等于3.1。

技术总结

本技术公开了一种摩托车,该摩托车包括车架、车身覆盖件、行走系统和鞍座系统。车架包括副车架,副车架设置在车架的后部;车身覆盖件包括后挡泥板,后挡泥板至少部分与副车架连接;行走系统包括至少部分设置在车架下方的前轮和后轮;鞍座系统至少部分设置在副车架的上侧;后挡泥板上形成有扶手部,扶手部通过后挡泥板与车架连接,沿摩托车的宽度方向观察,扶手部位于鞍座系统和后轮之间,定义一个垂直于摩托车宽度方向且过摩托车宽度中心的纵向平面,扶手部设置在纵向平面的两侧或一侧。通过上述设置,扶手部设置在后挡泥板上可以便于驾乘人员的操作和使用,从而有利于提高摩托车的操作性能。

技术研发人员:吴亮,许瑾超

受保护的技术使用者:浙江春风动力股份有限公司

技术研发日:20231130

技术公布日:2024/5/16

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!