防止船体侧翻气囊装置

1.本发明属于船舶辅助器械领域,具体涉及一种防止船体侧翻气囊装置。

背景技术:

2.自古以来,因风浪引起翻船沉没时有发生。如近来中国、韩国、印尼等国,客轮翻船沉没,造成人员伤亡非常惨烈,让人揪心疼痛。发生船体侧翻的主要原因是由于游船没有抗侧翻机构,对抗风浪能力弱,刚好碰上强风浪天气造成无以挽回的重大的人员伤亡财产损失。对于很多小渔船或者观光船来说,由于其体积较小,抗风浪的能力较差,很容易因风浪而造成船只侧翻,因此有必要设计一种船只防侧翻机构,以提高船只的安全性。现有技术如公开号cn208647113u的专利文献,其公开了一种船只防侧翻机构。它包括船只本体、两根分别设置在船只本体左右两侧且一端水平铰接于船只本体的支撑臂、两套分别设置在两个支撑臂的另一端的设有浮力体的浮力装置、两个一端分别水平铰接于船只本体左右两侧而另一端水平铰接于支撑臂的中间部位的第一动力伸缩缸;船只本体、支撑臂和第一动力伸缩缸在水平方向构成力学三角形。当船只突然遇到大风大浪的恶劣天气时,设在船只本体两侧的支撑臂通过第一动力伸缩缸推动向外张开,而设在支撑臂外端的浮力装置由于受到水体的向上浮力作用,利用支撑臂通过杠杆的原理增大扭矩对抗船只本体受到风浪影响而侧摆的扭矩,从而平衡稳定船只本体。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于提供一种能够促进船体转向、能够降低波浪冲击力、抗侧翻效果好的防止船体侧翻气囊装置。

4.本发明为实现上述目的所采取的技术方案为:一种防止船体侧翻气囊装置,包括:船体、设置于船体的第一侧的第一防侧翻部以及设置于船体的第二侧的第二防侧翻部,第一防侧翻部和第二防侧翻部均铰接至船体,使得第一防侧翻部和第二防侧翻部均能够绕其各自的铰接点旋转以限定出与水面分离的第一工作状态以及与水面接触的第二工作状态,在波浪对第一防侧翻部或第二防侧翻部进行冲击的情况下,第一防侧翻部或第二防侧翻部各自的不同部位能够吸收不同的冲击力,使得经第一防侧翻部或第二防侧翻部传递至船体的船头和船尾的冲击力彼此不同。第一防侧翻部和第二防侧翻部均至少包括安装板、充气气囊和若干个压缩弹簧,安装板上设置有若干个安装孔,每一个安装孔中均设置有压缩弹簧,充气气囊连接至压缩弹簧,在第一防侧翻部或第二防侧翻部处于第二工作状态时,波浪能够对充气气囊进行冲击以使得压缩弹簧产生弹性变形,其中,在沿第一方向上,压缩弹簧的弹性系数呈逐渐增大的趋势以使得船头受到的冲击力小于船尾受到的冲击力,第一方向能够与船头和船尾的连线方向大致平行。压缩弹簧的弹性系数越大,在相同的冲击力作用下其产生的弹性变形越小,此时会有更多的冲击力传递至船体。因此,本发明能够通过波浪的冲击自动实现船体的转向,进而能够降低船体发生侧翻的风险程度。

5.在沿第一方向上,安装板与船头之间的第一垂直距离能够大于安装板与船尾之间

的第二垂直距离,在沿第二方向上,压缩弹簧的弹性系数能够呈逐渐增大的趋势,使得安装板的上侧与船体之间的第三垂直距离能够大于安装板的下侧与船体之间的第四垂直距离,其中,第二方向与水面大致垂直。第一伸缩杆和第二伸缩杆各自的长度能够根据公式进行调整,其中,l1为第一伸缩杆和第三伸缩杆之间的安装板的长度,l2为第二伸缩杆和第三伸缩杆之间的安装板的长度,f1为减震后作用于第一伸缩杆和第三伸缩杆之间的安装板上的作用力,f2为减震后作用于第二伸缩杆和第三伸缩杆之间的安装板上的作用力。第一垂直距离大于第二垂直距离将使得安装板能够呈现倾斜形态,此时,安装板将引导波浪由船头流向船尾,进而能够降低波浪对船体的冲击力。在垂直于海面的方向上,压缩弹簧的弹性系数逐渐增大,将使得安装板下侧受到的冲击力大于安装板上侧受到的冲击力。由于第一伸缩杆和第二伸缩杆的高度小于第三伸缩杆的高度,将使得安装板施加在第一伸缩杆和第二伸缩杆上的冲击力大于其施加在第三伸缩杆上的冲击力。即,此时,船体距离水面越高的位置受到冲击力的越小,进而能够进一步降低船体侧翻的风险程度。

6.第一防侧翻部和第二防侧翻部还包括第一伸缩杆、第二伸缩杆和第三伸缩杆,第一伸缩杆、第二伸缩杆和第三伸缩杆各自的两个端部均分别铰接至安装板和船体,其中,安装板受到的冲击力能够通过第一伸缩杆传递至所述船头,并且安装板受到的冲击力能够通过第二伸缩杆传递至船尾。第一伸缩杆与船体之间能够具有第一铰接点,第二伸缩杆与船体之间能够具有第二铰接点,第一铰接点与第二铰接点之间的连线能够与水面大致平行。第三伸缩杆与船体之间能够具有第三铰接点,第三铰接点与水面之间的垂直距离能够大于第一铰接点与水面之间的垂直距离。在第三伸缩杆的长度增加时,第一防侧翻部和第二防侧翻部能够由第一工作状态切换为第二工作状态。在第一防侧翻部和第二防侧翻部处于所述第二工作状态的情况下,第一伸缩杆与第二伸缩杆各自的延伸方向均能够与水面大致平行。在沿第一方向上,第一伸缩杆和第二伸缩杆能够关于第三伸缩杆呈镜像对称。第一伸缩杆不与安装板处于垂直的状态,进而安装板受到的外力将产生分力而传递至船体。即船体受到的冲击力将减小,进而能够降低船体侧翻的风险。

7.在波浪对第一防侧翻部进行冲击的情况下,第二防侧翻部配置为:其与船头之间的第五垂直距离小于其与船尾之间的第六垂直距离。第三伸缩杆的长度能够根据公式进行调整,其中,f3为减震后作用于第一伸缩杆之上的安装板上的作用力,f4为减震后作用于第一伸缩杆之上的安装板上的作用力,l4为第一伸缩杆之上的安装板的长度,l5为第一伸缩杆之下的安装板的长度,

8.在船体的第一侧基于外力的不同而产生逆时针旋转时,由于船尾受到的冲击力更大,此时,第六垂直距离较大将增大船尾发生侧翻的阻力,进而能够提高船体在转向过程中的稳定性。

9.本发明由于采用了弹性系数不同的压缩弹簧,因而具有如下有益效果:1、压缩弹簧的弹性系数越大,在相同的冲击力作用下其产生的弹性变形越小,此时会有更多的冲击力传递至船体。因此,本发明能够通过波浪的冲击自动实现船体的转向,进而能够降低船体

发生侧翻的风险程度。2、由于第一伸缩杆和第二伸缩杆的高度小于第三伸缩杆的高度,将使得安装板施加在第一伸缩杆和第二伸缩杆上的冲击力大于其施加在第三伸缩杆上的冲击力。即,此时,船体距离水面越高的位置受到冲击力的越小,进而能够进一步降低船体侧翻的风险程度。3、在船体的第一侧基于外力的不同而产生逆时针旋转时,由于船尾受到的冲击力更大,此时,第六垂直距离较大将增大船尾发生侧翻的阻力,进而能够提高船体在转向过程中的稳定性。因此,本发明是一种能够促进船体转向、能够降低波浪冲击力、抗侧翻效果好的防止船体侧翻气囊装置。

附图说明

10.图1为防止船体侧翻气囊装置的俯视图;

11.图2为防止船体侧翻气囊装置的另一实施例下的俯视图;

12.图3为防止船体侧翻气囊装置在第一工作状态下的示意图;

13.图4为防止船体侧翻气囊装置在第二工作状态下的示意图;

14.图5为倾斜状态下的第一防侧翻部的结构示意图;

15.图6为倾斜状态的第二防侧翻部的结构示意图。

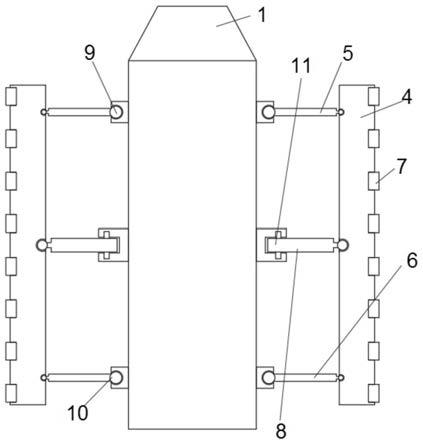

16.附图标号:船体1,第一侧1a,第二侧1b,第一防侧翻部2,第二防侧翻部3,安装板4,第一伸缩杆5,第二伸缩杆6,充气气囊7,第三伸缩杆8,第一铰接点9,第二铰接点10,第三铰接点11,安装孔12,压缩弹簧13,第一方向a,第二方向b,第一垂直距离d1,第二垂直距离d2,第三垂直距离d3,第四垂直距离d4,第五垂直距离d5,第六垂直距离d6。

具体实施方式

17.以下结合具体实施方式和附图对本发明的技术方案作进一步详细描述:

18.实施例1:

19.如图1所示,本发明公开了一种防止船体侧翻气囊装置,至少包括船体1、设置于船体1的第一侧1a的第一防侧翻部2和设置于船体1的第二侧1b的第二防侧翻部3。第一防侧翻部2和第二防侧翻部3与船体1的连接关系可以是铰接,使得第一防侧翻部2和第二防侧翻部3能够绕其各自的铰接点旋转以实现与水面的接触或分离。在船体1在平静的水面上航行时,第一防侧翻部2和第二防侧翻部3均处于与水面分离的第一工作状态以减小船体1航行时所受到的阻力。当受天气等因素的影响而使得水面波澜起伏时,波浪会船体1的进行冲击。当波浪对船体1的第一侧1a或第二侧1b的冲击力度过大时,便会造成船体1的侧翻。为了预防该问题的产生,在水面上的波浪起伏程度过大时,可以通过手动或自动的方式旋转第一防侧翻部2和/或第二防侧翻部3,使得第一防侧翻部2和/或第二防侧翻部3与水面抵靠接触,此时,波浪会首先对第一防侧翻部2和/或第二防侧翻部3进行冲击。在冲击过程中,第一防侧翻部2和/或第二防侧翻部3会进行缓冲以使得船体1受到的冲击力减小,进而能够降低船体1发生侧翻的风险程度。

20.第一防侧翻部2和第二防侧翻部3均至少包括安装板4、第一伸缩杆5、第二伸缩秆6和若干个充气气囊7。若干个充气气囊7均设置于安装板4的一侧上。第一伸缩杆5和第二伸缩杆6均设置与安装板4的另一侧上。第一伸缩杆5和第二伸缩杆6均可以铰接至船体1。当第一伸缩杆5和第二伸缩杆6受到外力作用而绕其各自的铰接点旋转时,其能够带动安装板4

同步旋转,最终实现充气气囊7与水面的分离或接触。具体的,船体1的第一侧1a和第二侧1b上还设置有第三伸缩杆8。第三伸缩杆8的两个端部分别接至船体1和安装板4。第一伸缩杆5与船体1的第一铰接点9以及第二伸缩杆6与船体1的第二铰接点1之间的连线能够与海面大致平行。第三伸缩杆8与船体1之间能够限定出第三铰接点11。第三铰接点11与第一接点9和第二铰接点10之间的连线处于不共线的状态。进而当第三伸缩杆8伸长时,安装板4能够向下作圆弧运动以使得安装板4能够与水面接触。当第三伸缩杆8缩短时,安装板4能够向上作圆弧运动以使得安装板4能够与水面分离。第一伸缩杆6第二伸缩杆7和第三伸缩杆8各自的长度均能够独立控制。例如,第一伸缩杆6、第二伸缩杆7和第三伸缩杆8均可以单独配置驱动电机以实现其各自的长度的改变。

21.安装板4上设置有若干个充气气囊7。充气气囊7能够沿安装板4的长度方向和宽度方向进行间隔布置以形成矩阵。充气气囊7可以是图钉型帆布气囊或t型帆布气囊。船体1上可以设置有充气泵。每一个充气气囊7均可以通过独立的进气通道与充气泵连通。进气通道的流量能够进行控制。例如,进气通道中可以设置阀门,通过调节阀门的开启程度便能够对进气通道的流量进行调节。每一个充气气囊7上均设置有排气孔。在使用时,充气泵可以不停地向充气气囊7中注入气体。当充气气囊7受到海浪冲击时,充气气囊7中的气体可以通过排气孔排出,进而能够使得防止气囊能够在吸收冲击能量的同时,避免由于受到过度冲击而损坏。

22.在沿船头指向船尾的第一方向a上,每一个充气气囊7的排气孔的数量呈逐渐减小的趋势。在沿船身指向船底的第二方向b上,每一个充气气囊7的排气孔的数量呈逐渐减小的趋势。充气气囊7在受到海浪冲击时,排气孔的数量越多,其能够排出的气体越多,进而起到的缓冲效果越好,最终使得传递到船体1上的冲击力越小。在沿第一方向a上,第三伸缩杆8的上侧和下侧的充气气囊7的数量均相同。例如,如图1所示,在第三伸缩杆8的上侧和下侧均设置有4个充气气囊7。当海浪对所有充气气囊7进行冲击时,第三伸缩杆8的上侧的充气气囊的缓冲效果大于第三伸缩杆8的下侧的充气气囊。此时第一防侧翻部2会绕其与第三伸缩杆8的铰接点逆时针旋转,进而使得第一垂直距离d1大于第二垂直距离d2。

23.如图3所示,在第二方向b上,位于第一伸缩杆5和第二伸缩杆6上侧的充气气囊7的数量小于其下侧的充气气囊7的数量。如图3和图6所示,在使用时,假设海浪高度为h,该海浪高度大致等于第一伸缩杆5与海面的垂直距离。进而使得只有第一伸缩杆5下侧的充气气囊7受到海浪的冲击,此时第一防侧翻部2会绕其与第一伸缩杆5的铰接点逆时针旋转。在第二防侧翻部2逆时针旋转时,第三伸缩杆8的长度会缓慢增加。

24.如图5所示,假设第一伸缩杆5和第三伸缩杆8之间的安装板4的长度为l1,第二伸缩杆6与第三伸缩杆8之间的安装板4的长度为l2。经减震后作用于第一伸缩杆5和第三伸缩杆8之间的安装板4上的作用力为f1。经减震后作用于第二伸缩杆6与第三伸缩杆8之间的安装板4上的作用力为f2。通过控制充气气囊7的排气量便能够调节充气气囊7的缓冲能力,进而能够调整作用力f1和作用力f2。在作用力f1小于作用力f2的情况下,第三伸缩杆8在水平面上的投影的长度为l3。安装板4的第一倾斜角度为α。进而第一垂直距离d1可以用公式d1=l3‑

l

2 cosα表示。第二垂直距离d2可以用公式d2=l3+l

1 cosα表示。具体的,安装板4上可以设置有压力传感器以采集其不同部分受到的冲击力。第一伸缩杆5和第二伸缩杆6各自的驱

动器可以根据公式来调整其各自的长度。同理,第五垂直距离与第六垂直距离也可以根据公式进行调整。其中,

25.如图6所示,假设减震后作用于第一伸缩杆5或第二伸缩杆6之上的安装板4上的作用力为f3。减震后作用于第一伸缩杆5或第二伸缩杆6之下的安装板4上的作用力为f4。第一伸缩杆5或第二伸缩杆6之上的安装板4的长度为l4,第一伸缩杆5或第二伸缩杆6之下的安装板4的长度为l5。安装板4的第二倾斜角度为β。第三垂直距离d3约等于l3。第四垂直距离d4可以通过公式d4=l3‑

(l4+l5)sinβ表示。进而第三伸缩杆8、第二伸缩杆5和第一伸缩杆5各自的驱动器可以根据公式进行调整。经减震后作用于第一伸缩杆5或第二伸缩杆6之上的安装板4上的作用力为f3。经减震后作用于第一伸缩杆5或第二伸缩杆6之下的安装板4上的作用力为f4。通过控制充气气囊7的排气量便能够调节充气气囊7的缓冲能力,进而能够调整作用力f3和作用力f4。在作用力f3小于作用力f4的情况下,

26.实施例2:

27.如图2至图6所示,安装板4上设置有若干个安装孔12。每一个安装孔12中均设置有压缩弹簧13。安装板4的能够呈矩形。若干个压缩弹簧13能够沿安装板4的长度方向和宽度方向进行间隔布置以形成矩阵。安装板4的长度方向能够与船体1的长度方向大致平行。安装板4的宽度方向能够与水面大致垂直。在沿安装板4的长度方向上,压缩弹簧13的弹性系数呈逐渐变化的状态。在沿安装板4的宽度方向上,压缩弹簧13的弹性系数也呈逐渐变化的状态。具体的,如图2和图3所示,在沿船头指向船尾的第一方向a上,压缩弹簧13的弹性系数呈逐渐增大的状态。在沿船身指向船底的第二方向b上,压缩弹簧13的弹性系数呈逐渐增大的状态。在相同的外力作用下,弹性系数越小的压缩弹簧13能够产生更大的弹性变形。即弹性系数越小的压缩弹簧13能够吸收的外力越多而具有更好的缓冲效果,进而使得最终传递到船体1上的外力更小。如图3和图4所示,在水面波澜起伏时,通过伸长第三伸缩杆8便能够使得第一防侧翻部2和/或第二防侧翻部3由第一工作状态切换为第二工作状态。此时,如图3所示,第一伸缩杆5和第二伸缩杆6各自的延伸方向能够与水面大致平行。如图5和图6所示,在水面的波浪对船体1的例如是第一侧1a进行冲击时,第一防侧翻部2由于受力不均匀而呈现第一倾斜状态,使得第一防侧翻部2与船头之间的第一垂直距离d1大于第一防侧翻部2与船头之间的第二垂直距离d2。或者可以通过手动调节第一伸缩杆5和第二伸缩杆6各自的长度以使得第一垂直距离d1大于第二垂直距离d2。例如,可以手动调节以使得第一伸缩杆5的长度大于第二伸缩杆6的长度以使得第一垂直距离d1大于第二垂直距离d2。在第一防侧翻部2和第三侧翻部3处于第二工作状态后,其各自对应的第一伸缩杆5、第二伸缩杆6和第三伸缩杆8的长度在后续的过程中始终保持固定不变。波浪对第一防侧翻部5进行冲击后所形成的冲击力会通过第一伸缩杆5、第二伸缩杆6和第三伸缩杆8传递至船体1。第一防侧翻部2呈第一倾斜状态至少能够达到如下技术效果:一者,如图3和图5所示,第一伸缩杆5、第二伸缩杆6和第三伸缩杆8均与安装板4具有不为90

°

的夹角。以第一伸缩杆5为例,当第一伸缩杆5与安装板4相互垂直时,安装板4受到的外力将全部传递至船体,进而更容易导致船

体1的侧翻。而本发明中,第一伸缩杆5不与安装板4处于垂直的状态,进而安装板4受到的外力将产生分力而传递至船体1。即船体1受到的冲击力将减小,进而能够降低船体1侧翻的风险。二者,由于压缩弹簧13各自的缓冲能力不同,即,靠近第一伸缩杆5的压缩弹簧13的缓冲能力减小,会使得第一伸缩杆5受到的冲击力小于第三伸缩杆8受到的冲击力,并且使得第三伸缩杆8受到的冲击力小于第二伸缩杆6受到的冲击力。此时,如图5所示,船头受到的外力将小于船尾受到的外力,会促进船体1发生逆时针旋转运动以使得船体逐渐倾斜,并最终使得船体1的长度方向与波浪的流动方向大致平行,进而能够进一步降低船体1产生侧翻的风险程度。三者,如图6所示,在垂直于海面的方向上,压缩弹簧13的弹性系数逐渐增大,将使得安装板4下侧受到的冲击力大于安装板4上侧受到的冲击力,进而使得安装板4呈现第二倾斜状态以使得安装板4的上侧与船体1之间的第三垂直距离d3大于安装板4下侧与船体1之间的第四垂直距离d4。由于第一伸缩杆5和第二伸缩杆6的高度小于第三伸缩杆8的高度,将使得安装板4施加在第一伸缩杆5和第二伸缩杆6上的冲击力大于其施加在第三伸缩杆8上的冲击力。即,此时,船体1距离水面越高的位置受到冲击力的越小,进而能够进一步降低船体1侧翻的风险程度。

28.如图5和图6所示,在第一防侧翻部2和第三防侧翻部3均处于与水面接触的第二工作状态,并且波浪对船体1的第一侧1a造成冲击的情况下,第二防侧翻部3能够处于第三倾斜状态以使得船头与第二防侧翻部3的第五垂直距离d5小于船尾与第二防侧翻部3的第六垂直距离d6。例如,可以通过手动调节第二防侧翻部3的第一伸缩杆5和第二伸缩杆6的长度以使得第二防侧翻部3处于第三倾斜状态。在船体1的第一侧1a基于外力的不同而产生逆时针旋转时,由于船尾受到的冲击力更大,此时,第六垂直距离d6较大将增大船尾发生侧翻的阻力,进而能够提高船体1在转向过程中的稳定性。

29.本发明的防止船体侧翻气囊装置的工作原理为:船体1漂浮于水面上。当水面波浪过大时,通过增加第三伸缩杆8的长度以使得第一防侧翻部2和第二防侧翻部3与水面抵靠接触。如图2所示,通过调整第一伸缩杆5和第二伸缩杆6的长度使得第一防侧翻部2和第二防侧翻部3均呈倾斜状态。水面的波浪会对船体1一侧的例如是第一防侧翻部2进行冲击时,由于在沿第一方向a上,压缩弹簧13的弹性系数逐渐增大,此时,由第一伸缩杆5传递至船体1的冲击力将小于由第二伸缩杆6传递至船体1的冲击力,进而船体1会逆时针旋转。如图3所示,在沿第二方向b上,压缩弹簧13的弹性系数逐渐增大,将使得第二防侧翻部2的上侧受到的冲击力大于其上侧受到的冲击力。由于第一伸缩杆5和第二伸缩杆6的高度小于第三伸缩杆8的高度,将使得安装板4施加在第一伸缩杆5和第二伸缩杆6上的冲击力大于其施加在第三伸缩杆8上的冲击力。即,此时,船体1距离水面越高的位置受到冲击力的越小,进而能够进一步降低船体1侧翻的风险程度。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1