一种水下快速救援的通讯设备的制作方法

1.本实用新型属于水下救援技术领域,尤其涉及一种水下快速救援的通讯设备。

背景技术:

2.潜水的原意是为进行水下查勘、打捞、修理和水下工程等作业而在携带或不携带专业工具的情况下进入水面以下的活动。现在,潜水逐渐发展成为一项以在水下活动为主要内容,从而达到锻炼身体、休闲娱乐的目的的休闲运动,广为大众所喜爱。虽然潜水的深度并不深,地点也大多靠近岸边,但是仍然存在着一些意外危险,比如水下杂物缠绕,受伤导致无法及时返回出发位置,这时就需要发送救援信息,但是水下救援相较于地面救援难度较大,当依据位置指示到达目的地时,也容易找不到被困人员。而且目前的水下救援通讯设备操作复杂,被困人员很可能失去操控能力,使得通讯设备形同虚设。除此之外,现有技术中,救援通讯设备均为专业设备,通常用于海事军事等救援,设备精密度高、安全性高,功能复杂且多样但是造价高昂,然而针对游泳爱好者在浅海区的潜水游玩便于救援通讯的简单通讯却没有相应的低造价、简单易用,功能简单的通讯设备。

技术实现要素:

3.为解决上述技术问题,本实用新型提供一种水下快速救援的通讯设备。为了对披露的实施例的一些方面有一个基本的理解,下面给出了简单的概括。该概括部分不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围。其唯一目的是用简单的形式呈现一些概念,以此作为后面的详细说明的序言。

4.本实用新型采用如下技术方案:一种水下快速救援的通讯设备,包括:肩带、胸带以及并列设置在所述肩带上的通信装置及辅助救援装置,所述胸带与所述肩带连接;

5.所述辅助救援装置包括:外壳、浮力球、转筒、动力转接线、第一弹簧、限位板、摆板及触发机构;所述限位板设置在所述第一弹簧的前端,所述第一弹簧的末端与所述外壳的内壁连接;所述外壳内设置容纳腔,所述转筒设置在所述容纳腔内,且所述转筒上开设浮球逃脱口,所述浮力球设置在所述转筒内;所述转筒外表面设置连接环,所述动力转接线一端与所述连接环连接,另一端与所述限位板连接;所述摆板的固定端与所述外壳的内壁铰接,所述触发机构设置在所述外壳上且所述触发机构的输出轴指向所述摆板的摆动端;

6.所述通信装置包括:壳体以及设置在所述壳体内的微控制器、定位芯片及无线发射模块。

7.在一些可选的实施例中,所述外壳上开设与所述容纳腔连通的开口,所述开口内设置封闭胶纸,所述封闭胶纸与所述转筒连接。

8.在一些可选的实施例中,所述外壳上开设槽孔,所述触发机构设置在所述槽孔内;所述触发机构包括:按压块及设置在所述按压块上的输出轴,所述按压块与所述槽孔的底壁之间设置第二弹簧。

9.在一些可选的实施例中,所述浮力球内设置救援灯,所述外壳内还设置有器件腔,

所述器件腔内设置用于为所述救援灯供电的电池。

10.在一些可选的实施例中,所述容纳腔的内壁上设置若干支撑转轮,以使得所述转筒与所述容纳腔的内壁之间留存有走线通道。

11.在一些可选的实施例中,所述浮力球通过尼龙线与所述转筒连接。

12.本实用新型所带来的有益效果:本实用新型的通信装置实时发送定位信息,保证救援的时效性和追溯性;当出现意外需要救援时,只需被困人员转动颈部,歪头碰触肩头的辅助救援装置上的触发机构即可,随即触发辅助救援装置进行动作释放出发光的浮力球,便于救援人员进行搜寻定位,提升搜救的即时性,而且本实用新型结构简单,成本低,非常适用浅海区的潜水游玩,同时触发方式只需歪一下头部,避免出现被困人员由于手部受限导致无法发送救援信息的状况出现。

附图说明

13.图1是本实用新型一种水下快速救援的通讯设备的外部结构示意图;

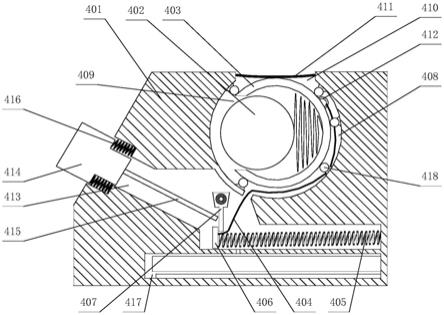

14.图2是本实用新型辅助救援装置的内部结构示意图;

15.图3是本实用新型辅助救援装置释放浮力球后的内部示意图。

具体实施方式

16.以下描述和附图充分地示出本发明的具体实施方案,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施方案可以包括结构的、逻辑的、电气的、过程的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施方案的部分和特征可以被包括在或替换其他实施方案的部分和特征。

17.如图1至图3所示,在一些说明性的实施例中,提供一种水下快速救援的通讯设备,包括:肩带1、胸带2、通信装置3、辅助救援装置4。

18.肩带1戴在潜水游玩者的肩部,胸带2与肩带1连接,可以选用卡扣连接方式,胸带2的作用是避免肩带1脱落,起到固定作用,通信装置3与辅助救援装置4并列设置在肩带1上。

19.通信装置3包括:壳体301以及设置在壳体301内的微控制器、定位芯片及无线发射模块。微控制器采用微控制单元,用于数据的处理及控制指令的下发,定位芯片可采用gps模块,进行定位,微控制单元按照预设频率将gps模块上传的位置信息通过无线发射模块发射出去,便于救援人员进行定位,也提供潜水的追溯性。

20.辅助救援装置4包括:外壳401、浮力球402、转筒403、动力转接线404、第一弹簧405、限位板406、摆板407、触发机构、容纳腔408、浮球逃脱口409、开口410、封闭胶纸411、连接环412、槽孔413、按压块414、输出轴415、第二弹簧416、器件腔417、支撑转轮418。

21.外壳401内设置容纳腔409,外壳401上开设与容纳腔408连通的开口410。转筒403设置在容纳腔408内,转筒403可在容纳腔408内进行转动,转筒403上开设浮球逃脱口409,浮力球402设置在转筒403内,浮力球402通过尼龙线与转筒403连接。浮力球402内部充盈空气且密闭,平时被限制在转筒403内无法脱出。当潜水游泳者被困时,触发辅助救援装置4,使得转筒403旋转,直至浮球逃脱口409与开口410重合,浮力球402通过浮球逃脱口409和开口410脱离转筒403的束缚,向上漂浮,直至被尼龙线拽住,漂浮在被困者的上方,并发出光亮,指引救援者寻找定位。

22.开口410内设置封闭胶纸411,封闭胶纸411的两端粘结在开口410上,粘贴的无需过于牢固,受到外力时易于被扯断从而展露出开口410,封闭胶纸411在未断裂时起到密封容纳腔408的作用,避免进入杂物影响使用。封闭胶纸411与转筒403连接,且连接的较为紧密,使得转筒403转动时可以扯动封闭胶纸411,并将封闭胶纸411自开口410上扯下,打开开口410,便于浮力球402脱出。

23.限位板406设置在第一弹簧405的前端,第一弹簧405的末端与外壳401的内壁连接,未投入使用时,第一弹簧405处于拉伸状态,限位板406由摆板407的摆动端限制无法移动,从而使得第一弹簧405无法回缩。

24.转筒43外表面设置连接环412,动力转接线404一端与连接环412连接,另一端与限位板406连接。当摆板407不再限制限位板406的移动时,限位板406在第一弹簧405的拉力作用下向右移动,从而拉动动力转接线404,动力转接线404再拖拽着转筒403进行转动。为避免转筒403转动太多影响浮力球402的移动,可以在容纳腔408内设计限位块。

25.摆板407的顶端为固定端,摆板407的固定端与外壳的内壁铰接,从而实现摆板407可进行摆动。摆板407与外壳401之间还连接有涡卷弹簧,使得摆板407在不受到外力的状态下一直有顺时针转动的趋势,但是这个转动趋势被限位板406阻挡,相应的,限位板406也被摆板407的摆动端阻挡着。摆板407的摆动端为摆板407的底端。

26.外壳上开设槽孔413,触发机构设置在槽孔413内。触发机构包括:按压块414及设置在按压块414上的输出轴415,按压块414与槽孔的底壁之间设置第二弹簧416,触发机构的输出轴415指向摆板407的摆动端。当被困人员歪一下头部,利用头部按压一下按压块414,使得按压块414向槽孔413内移动,直至输出轴415移动,推动摆板407的摆动端,使得摆板407逆时针转动,直至无法再限制限位板406的移动,从而解锁第一弹簧405回缩,带动转筒转动,释放出浮力球。第二弹簧416的作用是在本实用新型未投入使用时,且按压块414未受力时,保证输出轴415不会推动摆板407。

27.浮力球402内设置救援灯,外壳401内还设置有器件腔417,器件腔417内设置用于为救援灯供电的电池,亮灯使得浮力球402更加显著,容易引起救援人员的注意。

28.容纳腔408的内壁上设置若干支撑转轮418,以使得转筒403与容纳腔408的内壁之间留存有走线通道,不仅便于引线,也便于转筒403的转动;救援灯与电池的连接线以及动力转接线404均通过走线通道进行布置。

29.上述实施例为本实用新型较佳的实施方式,但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制,其他任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所做的改变,修饰,替代,组合,简化,均应为等效的置换方式,都应包含在本实用新型的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1