板网复合式微重力流体全管理装置及装配方法与流程

本发明涉及微重力液体管理,具体地,涉及一种板网复合式微重力流体全管理装置及装配方法。

背景技术:

1、微重力流体管理技术作为航天工程中的关键技术之一,广泛应用于空间飞行器的四大系统:推进系统、热控制系统、环境控制及生命保障系统、电源系统。其中气液分离和获取技术是微重力管理技术的核心。例如,推进系统中推进剂的贮存和供给要求输送至发动机的推进剂不夹气且具有足够的流量;环境控制及生命保障系统中饮用水的贮存和供给需保证水/气隔离和安全供水。基于表面张力原理的管理装置由于结构质量小、与液体介质相容性好、无活动部件、使用寿命长、可重复使用、排液效率高等特点,广泛应用于航天器各系统微重力流体管理。

2、随着航天器空间探索活动的快速发展,表面张力管理装置也面临新的挑战。比如更加严苛的减重要求、各向快速机动过载时的纯流体供给、在轨补加要求、高力学环境适应性等。目前,网式表面张力管理装置可在不事先进行液体沉底操作而实现各向快速机动过载时的纯流体供给,同时力学环境适应性较强,但该类装置结构质量较大,较难实现补加功能;板式表面张力管理装置虽结构质量较小,但其实现各向快速机动过载时的纯流体供给前必须进行液体沉底操作,力学环境适应性较差,同时其广泛采用的补加方式为气垫压缩,该方案仅适用于落压式系统,无法适用于恒压式系统。

3、综上,现有技术中的表面张力管理装置无法同时实现减重要求、各向机动过载下的流体供给、在轨补加要求、高力学环境适应性等。

技术实现思路

1、针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种板网复合式微重力流体全管理装置及装配方法。

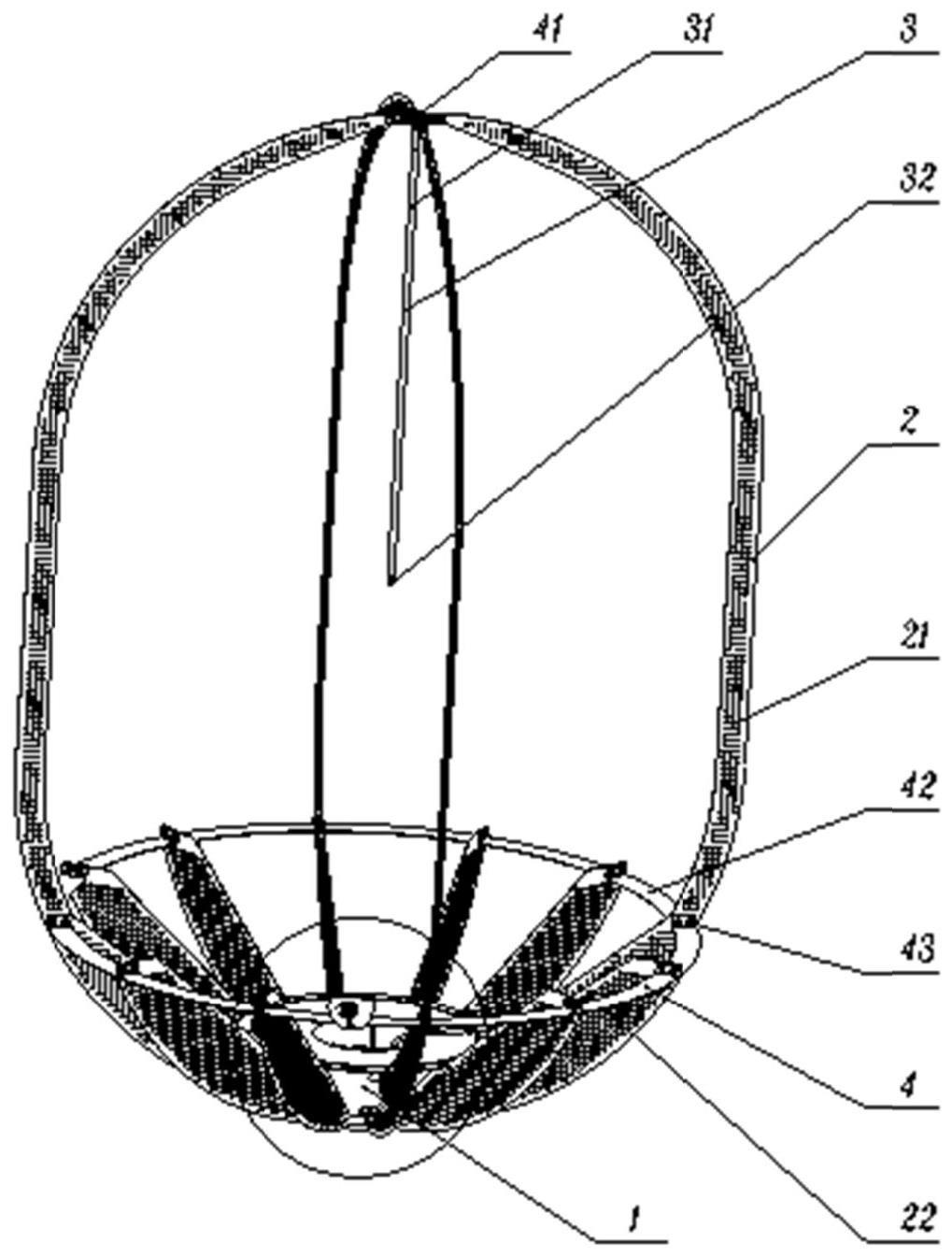

2、根据本发明提供的一种板网复合式微重力流体全管理装置,包括液体收集与蓄留组件、液体导向组件、气体泄出组件以及固定连接组件;

3、所述液体收集与蓄留组件包括底部筛网收集器、夹角筛网收集器以及连通管,所述固定连接组件包括连接座、防晃板、自锁螺接组件;

4、所述液体收集与蓄留组件设置在所述板网复合式微重力流体全管理装置底端,所述连接座设置在所述板网复合式微重力流体全管理装置顶端,所述液体导向组件沿所述液体收集与蓄留组件和所述连接座的连接轴线周向均布设置;

5、所述板网复合式微重力流体全管理装置顶部、中下部和底部通过所述自锁螺接组件与所述连接座和所述防晃板相互固定连接;

6、所述液体导向组件连接在所述液体收集与蓄留组件上,所述气体泄出组件连接在所述连接座上;

7、所述液体收集与蓄留组件顶部设置所述夹角筛网收集器,所述液体收集与蓄留组件底部设置所述底部筛网收集器,所述夹角筛网收集器通过所述连通管连接所述底部筛网收集器。

8、一些实施方式中,所述底部筛网收集器、所述夹角筛网收集器以及所述连通管组成收集腔;

9、所述底部筛网收集器与所述夹角筛网收集器均采用三明治结构组件,所述三明治结构组件由带孔板和金属筛网组成,单层所述金属筛网夹在两层带孔板之间设置。

10、一些实施方式中,所述液体收集与蓄留组件还包括重力水槽、水槽放气管以及水槽叶片,所述重力水槽、所述水槽放气管以及所述水槽叶片构成蓄留腔;

11、所述重力水槽由倒锥形筒体、内凹形开口盖板和平底板组成,所述水槽放气管型面与所述内凹形开口盖板型面保持一致设置,所述水槽放气管内径小于等于4mm,多个所述水槽叶片采用薄板结构。

12、一些实施方式中,所述重力水槽筒体内壁上设置插槽凸台,所述水槽叶片通过所述插槽凸台固定在所述重力水槽筒体内壁上;

13、所述内凹形开口盖板上设置对接口,所述水槽放气管通过所述对接口固定在所述内凹形开口盖板上;

14、所述倒锥形筒体和所述平底板上均设置插槽,所述液体导向组件通过所述插槽固定在所述倒锥形筒体和所述平底板上。

15、一些实施方式中,所述液体导向组件包括整腔导流板和液端导流板,所述整腔导流板与所述液端导流板均采用多孔板结构,所述多孔板结构上孔隙率设置为40%~60%;

16、所述整腔导流板与所述液端导流板外侧型面均根据航天器液体储供容器内侧型面设计,且所述整腔导流板和所述液端导流板与所述航天器液体储供容器内壁之间均保持1~5mm间隙;

17、所述整腔导流板高度设置为所述航天器液体储供容器内腔高度的0.95~1倍,所述液端导流板高度设置为所述液体收集与蓄留组件高度的2~3倍。

18、一些实施方式中,所述整腔导流板与所述液端导流板上连接面均设置连接通孔,所述连接通孔孔径超过所述自锁螺接组件大径1~1.5mm。

19、一些实施方式中,所述气体泄出组件包括排气阻液管和堵头,所述排气阻液管长度设置为所述航天器液体储供容器内腔高度的0.3~0.5倍,所述堵头上周向阵列均布设置直径小于等于2mm的通孔。

20、一些实施方式中,所述连接座环向均布设置用于连接所述整腔导流板上耳片,所述防晃板采用扇环形结构,所述防晃板上夹角与相邻所述整腔导流板和所述液端导流板组成的夹角大小设置相同。

21、一些实施方式中,所述液体导向组件一端连接设置在所述液体收集与蓄留组件上,且所述液体导向组件另一端连接设置在所述连接座上,所述连接座中心位置上连接设置所述气体泄出组件。

22、一种应用于上述的板网复合式微重力流体全管理装置的装配方法,包括以下步骤:

23、步骤1:制造相关零件;

24、步骤2:装配构成所述收集与蓄留装置的各组件,包括:

25、步骤2-1:所述重力水槽上所述倒锥形筒体和所述平底板以及所述水槽叶片相互焊接构成水槽筒体组件;

26、步骤2-2:所述底部筛网收集器、所述夹角筛网收集器、所述连通管以及所述水槽筒体组件相互焊接;

27、步骤2-3:所述水槽放气管插入所述重力水槽上盖板插槽内,且所述水槽放气管与所述盖板插槽焊接构成水槽盖板组件;

28、步骤2-4:所述水槽筒体组件焊接所述水槽盖板组件构成所述液体收集与蓄留组件;

29、步骤3:所述排气阻液管焊接所述堵头构成所述气体泄出组件;

30、步骤4:装配所述板网复合式微重力液体全管理装置,包括:

31、步骤4-1:所述液体导向组件上各零件插入所述液体收集与蓄留组件上各插槽内,同时通过所述自锁螺接组件将各零件连接固定,同时在各零件连接处点焊构成焊接组合件;

32、步骤4-2:所述气体泄出组件焊接所述焊接组合件构成所述板网复合式微重力液体全管理装置。

33、与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:

34、1、本发明通过在液体收集与蓄留组件的顶部和底部分别设置夹角筛网收集器和底部筛网收集器,并通过连通管连接,有效解决了现有的板式管理装置在不事先进行液体沉底操作的各向机动过载工况下就无法进行液体供给的问题,同时比现有的可实现上述功能的网式表面张力管理装置结构重量更轻;

35、2、本方明通过在管理装置顶部设置气体泄出组件,可实现在航天器液体储供容器中液体剩余量较少时腔内气体泄出,以便后续气垫降压补加,有效解决了目前表面张力管理装置仅能采用气垫压缩补加方式的问题,拓展了该类管理装置的补加方案选择性;

36、3、本发明通过在液体收集与蓄留组件的相关零件上设置插槽凸台,对液体导向组件设置水平或竖直连接面实现管理装置间的螺纹连接或点焊连接,可以实现管理装置的快速安装,同时提高管理装置的力学环境适应性。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!