一种用于无人机的新型迫降稳定装置

本技术涉及无人机,尤其涉及一种用于无人机的新型迫降稳定装置。

背景技术:

1、无人机按应用领域,可分为军用与民用。军用方面,无人机分为侦察机和靶机。民用方面,无人机行业应用,是无人机真正的刚需;目前在航拍、农业、植保、微型自拍、快递运输、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、测绘、新闻报道、电力巡检、救灾、影视拍摄等等领域的应用,大大的拓展了无人机本身的用途,发达国家也在积极扩展行业应用与发展无人机技术。

2、目前,中国实用新型专利cn211766288u公开了一种无人机垂直迫降保护装置,该技术方案存在一定的技术缺陷:其通过缓冲机构和保护机构实现对无人机在迫降时的缓冲与保护,然而其所设缓冲机构与保护机构的结构过于复杂,所用配合部件过多,这不仅增加了无人机的负荷,而且还存在生产生本过高的问题。

技术实现思路

1、鉴于此,本实用新型的目的在于提供了一种结构简单、生产成本低的用于无人机的迫降稳定装置。

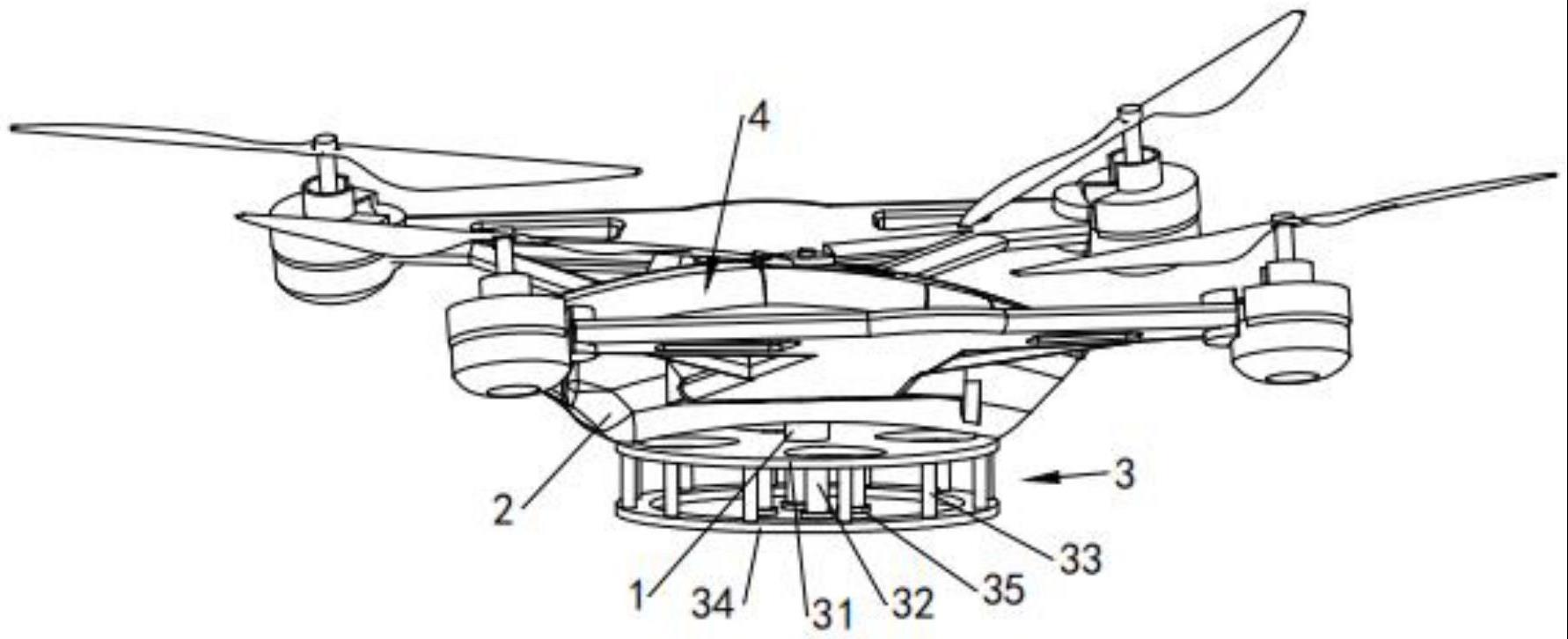

2、为实现以上实用新型目的,采用的技术方案为:公开了一种用于无人机的新型迫降稳定装置,包括安装杆,所述安装杆的顶部与机体螺纹连接,还包括:

3、支撑稳定组件,与所述安装杆的底部固定连接,其包括连接板、支撑柱、连接柱和稳固环带,所述连接板通过电焊连接固定设置在所述安装杆的底端,所述支撑柱设于所述连接板的底部中央并与所述连接板焊接,所述连接柱设于所述连接板的底部边沿并与所述连接板焊接,所述稳固环带套设在所述连接柱的底部;

4、缓降组件,设置于所述机体的顶部,其包括气囊腔室、气囊口、进气孔和出气孔,所述气囊腔室固定安装在所述机体的顶部,所述气囊口、所述进气孔和所述出气孔均开设在所述气囊腔室的顶部。

5、本实用新型进一步设置为:所述支撑柱为多根并呈矩阵式分布。

6、本实用新型进一步设置为:多根所述支撑柱的底部均套设连接有缓冲套。

7、本实用新型进一步设置为:所述缓冲套由橡胶材料制成。

8、本实用新型进一步设置为:所述连接柱为多根并均匀圆周排列在所述连接板的边沿。

9、本实用新型进一步设置为:所述稳固环带的底部呈环状凹陷结构设置,其由橡胶材料制成。

10、本实用新型进一步设置为:所述安装杆、所述连接板、所述支撑柱和所述连接柱均由铝合金材料制成。

11、本实用新型进一步设置为:所述气囊腔室呈弧状结构设置。

12、本实用新型进一步设置为:所述机体的前侧安装有探测头。

13、本实用新型进一步设置为:所述机体的两侧对称设有机翼。

14、综上所述,与现有技术相比,本实用新型通过支撑稳定组件和缓降组件的设置,提供了一种结构简单、生产成本低及稳定性高的用于无人机的迫降稳定装置。

技术特征:

1.一种用于无人机的新型迫降稳定装置,包括安装杆(1),所述安装杆(1)的顶部与机体(2)螺纹连接,其特征在于,还包括:

2.如权利要求1所述的一种用于无人机的新型迫降稳定装置,其特征在于,所述支撑柱(32)为多根并呈矩阵式分布。

3.如权利要求2所述的一种用于无人机的新型迫降稳定装置,其特征在于,多根所述支撑柱(32)的底部均套设连接有缓冲套(35)。

4.如权利要求3所述的一种用于无人机的新型迫降稳定装置,其特征在于,所述缓冲套(35)由橡胶材料制成。

5.如权利要求1所述的一种用于无人机的新型迫降稳定装置,其特征在于,所述连接柱(33)为多根并均匀圆周排列在所述连接板(31)的边沿。

6.如权利要求5所述的一种用于无人机的新型迫降稳定装置,其特征在于,所述稳固环带(34)的底部呈环状凹陷结构设置,其由橡胶材料制成。

7.如权利要求1所述的一种用于无人机的新型迫降稳定装置,其特征在于,所述安装杆(1)、所述连接板(31)、所述支撑柱(32)和所述连接柱(33)均由铝合金材料制成。

8.如权利要求1所述的一种用于无人机的新型迫降稳定装置,其特征在于,所述气囊腔室(41)呈弧状结构设置。

9.如权利要求1所述的一种用于无人机的新型迫降稳定装置,其特征在于,所述机体(2)的前侧安装有探测头(5)。

10.如权利要求1所述的一种用于无人机的新型迫降稳定装置,其特征在于,所述机体(2)的两侧对称设有机翼(6)。

技术总结

本技术属于无人机技术领域,公开了一种用于无人机新型迫降稳定装置,包括安装杆,安装杆的顶部与机体螺纹连接,还包括:支撑稳定组件,与安装杆的底部固定连接,其包括连接板、支撑柱、连接柱和稳固环带,连接板通过电焊连接固定设置在安装杆的底端,支撑柱设于连接板的底部中央并与连接板焊接,连接柱设于连接板的底部边沿并与连接板焊接,稳固环带套设在连接柱的底部;缓降组件,设置于机体的顶部,其包括气囊腔室、气囊口、进气孔和出气孔,气囊腔室固定安装在机体的顶部,气囊口、进气孔和出气孔均开设在气囊腔室的顶部;本技术提供了一种结构简单、生产成本低及稳定性高的用于无人机迫降稳定装置。

技术研发人员:伍朝显,刘祥骏,陈洪波

受保护的技术使用者:中山大学

技术研发日:20230213

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!