一种浓缩补充装及其配套使用的包装系统的制作方法

本方案属于包装结构设计,具体涉及一种浓缩补充装及其配套使用的包装系统。

背景技术:

1、触发式喷雾器,通常与瓶子及其内部溶液构成整体产品运输并销售。因为喷雾器成本较高,多是被重复使用的,因此,配套的瓶子会与盖子组合成单独的产品,作为补充液进行运输销售,当原装液体被使用完后,即更换一瓶补充装。随着环保运动的兴起,瓶装补充液产品正被浓缩化,形成小规格的浓缩补充装产品,这样,无疑减少了运输成本,也减少了资源消耗,达到环保的目的。

2、但是,浓缩液是高浓度的液态产品,如何补充到喷雾器的瓶子中而确保安全是个问题。这个问题也得到一些关注,例如公开号为tw222074u的专利文献所载,其试图解决这个问题,在瓶子上设计两个瓶口,其中一个瓶口用于安装喷雾器,另一个安装浓缩补充装,通过在瓶口设置用于刺破浓缩补充装的尖突刮刀,使得浓缩补充装与该瓶口对接后再释放,人手可不接触到浓缩液体,在安全问题上确实能得到良好的效果。不过,由于安装后的浓缩补充装未能置入瓶子内,对使用者操作喷雾器存在一定阻碍,而且尖突刮刀从外向内刺破浓缩补充装,使得浓缩补充装被刺部分向内弯曲,阻碍了内容物的释放,造成一定程度的浪费。

3、再如公开号为de102014113391a1的专利文献所载,发明一种完全置入瓶内再释放的浓缩补充装,人手可不接触到浓缩液体,也不会阻碍使用者操作,但其同样由外向内刺破浓缩补充装,仍然存在浪费原料的问题。总之,现有技术都没有很好的解决问题。本技术方案已将上述现有技术纳入了参考和改进范围。对于电动式喷雾器,重复利用价值更高,更需要便捷安全的浓缩液补充装置。

技术实现思路

1、本方案旨在克服现有技术中的至少一种缺陷(不足),提供一种浓缩补充装,用于解决封口结构造成的浓缩物浪费问题。

2、为了解决上述技术问题,采取下述技术方案:

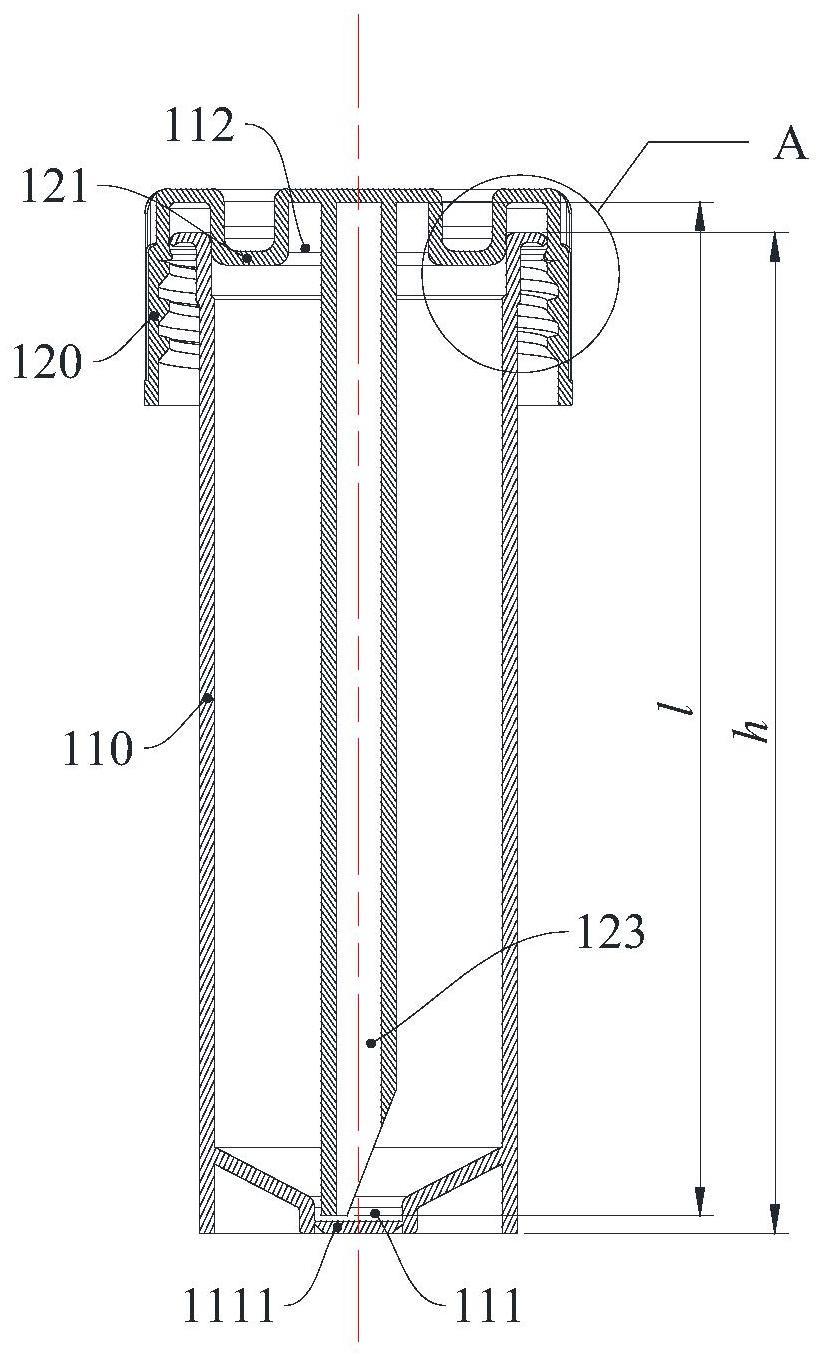

3、第一方面,一种浓缩补充装,包括容器和盖子。容器呈筒状,其底部设有由封口件封闭的第一开口,顶部设有第二开口,外壁设有齐平或靠近其顶部的凸缘。盖子扣设于容器上部且覆盖凸缘,其与容器的外壁之间留有位于凸缘下方的间隙,盖子顶部的内侧设有密封环和顶杆;密封环的外壁设为阶梯状,形成远离盖子顶部的第一密封位和靠近盖子顶部的第二密封位,第二密封位的外径大于第一密封位的外径,第二开口的内壁与第一密封位密封连接;顶杆的上端穿过密封环固定于盖子顶部,下端穿过第二开口延伸至封口件上方。容器与盖子在外力作用下发生相对移动,直至第二开口的内壁与第二密封位密封连接,移动过程中顶杆顶脱/顶破封口件。

4、本方案中顶杆由内向外顶脱/顶破封口件,不会对贮存于容器中的浓缩物的释放造成阻碍,即浓缩物可以完全释放而被使用,从而避免了浓缩物的浪费。容器可以完全置入用于承接浓缩物的瓶子,避免阻碍使用者操作。顶杆顶脱/顶破封口件的过程,可以在容器完全置入瓶子后进行,即第一开口进入瓶子后再行释放浓缩物,能够避免人手接触到高浓度的浓缩物甚至造成伤害,开封过程更为安全。

5、制造过程中,第二开口内壁与第一密封位之间可以通过粘合剂等强力复合,提高两者之间的密封效果,同时避免容器与盖子之间发生相对移位,造成两者分离或封口件被错误顶开。使用过程中,在受力作用而挣脱第二开口内壁与第一密封位之间的强力复合,从而移位至第二密封位的过程及之后,很难通过粘合剂等使第二开口内壁与第二密封位之间强力复合。虽然因第二密封位的外径大于第一密封位的内径,第二开口移位后发生轻微变形,同时倾向于恢复原状,形成应力并作用于密封环,但仍远不及强力复合。为此,第二开口的内壁对应设为阶梯状,形成远离盖子顶部的第三密封位和靠近盖子顶部的第四密封位,第四密封位的内径大于第三密封位的内径,外力作用前第四密封位与第一密封位密封连接,外力作用后第四密封位与第二密封位密封连接,第三密封位与第一密封位密封连接。将第二开口的内壁对应设为阶梯状,可以增大第二开口与密封环的接触面积,提高两者之间的密封效果,加上应力作用及盖子与瓶子的挤压,密封效果大大提升。

6、为进一步提高密封效果,第一密封位和第二密封位,与第二开口的内壁之间设有密封圈。该密封圈可以固定于第一密封位和第二密封位表面,甚至延伸铺设到盖子顶部;也可以固定于第二开口的内壁,甚至延伸铺设到容器顶部外侧、凸缘表面。

7、由于盖子直径明显大于容器直径,两者在侧面上存在落差,搬运过程中,容易因碰撞而导致盖子脱落,搬运人员需要小心谨慎地完成搬运工作。为此,盖子内壁设有第一扣线,凸缘至少部分位于第一扣线的正上方。第一扣线是指设置在盖子内壁上的线形凸部,其可钩住凸缘,防止盖子从容器上脱落。

8、第一开口可占据整个容器底部或仅占据容器底部的一小部分,即第一开口小于或等于容器底部直径。若第一开口等于容器底部直径,封口件被顶脱后,容器底部完全敞开,贮存于其中的浓缩物将倾泻而下,很快形成符合稀释浓度要求的混合液;被顶破的封口件则向下弯曲或倾斜,起到引流导向作用,能够在一定程度上提高浓缩物的掉落速度。若第一开口小于容器底部直径,也可将容器底部至少内侧设为向外凸出的锥状或球状,第一开口设置于容器底部内侧的最低处,即通过结构设计实现引流,也能够在一定程度上提高浓缩物的掉落速度,尽快获得符合稀释要求的混合液。为使容器各处厚度均匀,避免制造过程中产生内应力,容器底部整体设为向外凸出的锥状或球状,在此情况下,最好将容器侧壁的下端延伸至齐平或低于封口件的位置,以便使容器保持顶部朝上、底部朝下的站立状态,有利于包装过程中方便地向容器内加入适量的浓缩物。

9、搬运过程中,浓缩补充装有可能在其轴向上遭受不适时的外力作用,若作用力过大,可能导致浓缩补充装被破坏。为此,容器的下部套有防护套筒,防护套筒的上端抵接盖子侧壁的下端,防护套筒的深度 d、容器的高度 h、盖子的深度 δ以及第二密封位的高度 t四者之间满足: d≥h+t-δ。当浓缩补充装受到轴向压力时,所受压力由盖子和防护套筒分担,不会作用到容器上,因而不会压缩容器顶部与盖子顶部的间距,可以保护封口件不被顶脱/顶破,搬运过程中不必太过小心谨慎,有利于提高搬运效率。当浓缩补充装以多个组合成一盒的形式进行搬运销售时,可以将防护套筒变更为2片贴紧容器外壁的挡板,挡板高度为 d,同样满足 d≥h+t-δ。

10、第二方面,一种包装系统,包括具有第一瓶口的瓶子和上述浓缩补充装,容器置入第一瓶口内,第一瓶口插入间隙中。

11、本方案中第一瓶口由带有盖子的上述浓缩补充装封闭,产品使用完毕后,在瓶子中装入稀释液并更换浓缩补充装,即可获得一瓶新的产品。作为原装产品时,制造商可以将浓缩补充装安装于空的瓶子上,使用时再自行注入稀释液,使得原装产品重量减小,既方便生产者和销售者运输,又便于消费者携带。其中顶杆由内向外顶脱/顶破封口件,不会对贮存于容器中的浓缩物的释放造成阻碍,即浓缩物可以完全释放而被使用,从而避免了浓缩物的浪费。顶杆顶脱/顶破封口件的过程,可以在容器完全置入瓶子后进行,即第一开口进入瓶子后再行释放浓缩物,能够避免人手接触到高浓度的浓缩物甚至造成伤害,开封过程更为安全。

12、浓缩补充装需要在受到轴向压力后,再由顶杆顶脱/顶破封口件,从而释放浓缩物。为方便使用者操作,第一瓶口设有外螺纹,盖子设有与之配合的内螺纹。依靠螺纹拧紧过程中对容器顶部与盖子顶部间距的压缩,促使顶杆顶脱/顶破封口件,有助于降低装配难度,方便使用者更换浓缩补充装。

13、此外,还可以在包装系统配置泵送机构,相应地,瓶子具有用于安装泵送机构的第二瓶口,形成具有双瓶口的泵送包装系统。由于浓缩补充装的容器完全置入瓶子,不会对泵送机构的操作造成阻碍。

14、本方案与现有技术相比较有如下有益效果:顶杆由内向外顶脱/顶破封口件,被顶脱/顶破的封口件不会对贮存于容器中的浓缩物的释放造成阻碍,解决了浓缩物浪费问题。同时,容器安装于盖子顶部内侧,可以完全置入用于承接浓缩物的瓶子。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!