湿度调节装置的制作方法

1.本技术涉及湿度调节技术领域,尤其涉及一种湿度调节装置。

背景技术:

2.目前,商场或仓库等一些商业区域对内部空气的湿度往往都会有一些不同的需求,但是室内空气中的湿度随着季节的变化波动较大,因此需要对内部空间进行湿度调节,如采用加湿机和除湿机进行加湿或除湿,采用加湿机和除湿机两个独立的装置对环境进行加湿、除湿,比较占用空间且成本较高。

3.相关技术中存在通过设置吸湿转盘,使室内与室外的空气均流经吸湿转盘,在吸湿转盘的迎风侧设置加热部,根据加湿或除湿需求通过加热部对流经吸湿转盘的室内空气或室外空气进行加热,在此过程中吸收室外空气中的水分释放到室内,或吸收室内空气中的水分释放到室外,来对室内进行加湿或除湿,但是在相关技术中,当室外或室内环境的温度较低时,加热部无法在短时间内将寒冷的气流加热到满足吸湿转盘水分再生的温度,为了满足再生气流的再生温度,往往需要提高加热部的电压来提高加热部的功率,增大了加热部的能耗。

4.因此,如何提高再生气流的加热效率,进而提高加湿或除湿效率,降低加湿或除湿过程中的能耗,成为本领域技术人员亟待解决的问题。

技术实现要素:

5.为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。

6.本公开实施例提供一种湿度调节装置,以提高再生气流的加热效率,进而提高加湿或除湿效率,降低加湿或除湿过程中的能耗。

7.在一些实施例中,湿度调节装置包括:罩壳、调湿转盘和第一加热部。罩壳内部具有第一流道和第二流道;调湿转盘可转动地设置于罩壳内,且部分位于第一流道内,其余部分位于第二流道内;第一加热部活动设置于第一流道内,且位于调湿转盘的迎风侧,能够调节第一加热部的迎风面积。

8.本公开实施例提供的湿度调节装置,可以实现以下技术效果:

9.由于常温的气流在流经调湿转盘时气流中的水分会被吸收,而经过加热后的气流流经吸收水分的调湿转盘时会使调湿转盘内吸附的水分再生释放到气流中,利用调湿转盘的这种特性,选择性地使室内气流与室外气流中的一个流入第一流道,另一个流入第二流道,流入第二流道内的常温气流中的水分会被调湿转盘吸附除湿,流入第一流道内的气流能够被第一加热部加热,被加热的气流在穿过调湿转盘时使其吸附的水分再生释放到气流中,从而对室内进行加湿或除湿,根据再生温度的需求可调节第一加热部的位置,进而调节第一加热部的迎风面积,增大流经气流与第一加热部的接触面积,提高再生气流的加热效

率,进而提高加湿或除湿效率,降低加湿或除湿过程中的能耗。

10.以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本技术。

附图说明

11.一个或多个实施例通过与之对应的附图进行示例性说明,这些示例性说明和附图并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件示为类似的元件,附图不构成比例限制,并且其中:

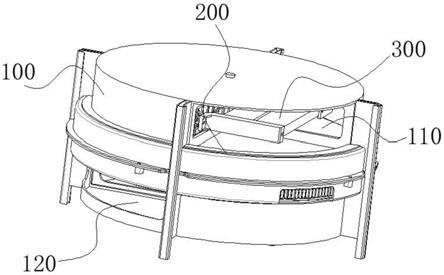

12.图1是本公开实施例提供的一个湿度调节装置的结构示意图;

13.图2是本公开实施例提供的第一流道和第二流道的示意图;

14.图3是本公开实施例提供的第一隔板的位置示意图;

15.图4是本公开实施例提供的第二隔板的位置示意图;

16.图5是本公开实施例提供的环形安装槽的结构示意图;

17.图6是本公开实施例提供的吸湿转盘的安装结构示意图;

18.图7是本公开实施例提供的框架部的结构示意图;

19.图8是本公开实施例提供的第一隔板与第二隔板的连接结构示意图;

20.图9是本公开实施例提供的第一驱动电机和第二驱动电机的结构示意图;

21.图10是本公开实施例提供的另一个湿度调节装置的结构示意图;

22.图11是本公开实施例提供的另一个湿度调节装置的结构示意图;

23.图12是本公开实施例提供的第一进风口与第二出风口的位置示意图;

24.图13是本公开实施例提供的第二进风口与第二出风口的位置示意图;

25.图14是本公开实施例提供的罩壳的俯视图;

26.图15是本公开实施例提供的罩壳的仰视图;

27.图16是本公开实施例提供的第一隔板与第二隔板位于第一位置的示意图;

28.图17是本公开实施例提供的第一隔板与第二隔板位于第二位置的示意图;

29.图18是本公开实施例提供的罩壳的结构示意图;

30.图19是本公开实施例提供的另一个湿度调节装置的结构示意图。

31.附图标记:

32.100、罩壳;101、第一进风口;102、第一出风口;103、第二进风口;104、第二出风口;110、第一流道;120、第二流道;130、第一流通腔;140、第二流通腔;150、环形安装槽;151、支撑轴;152、轴孔;160、上壳部;170、下壳部;200、调湿转盘;201、第一驱动电机;300、第一加热部;400、第一隔板;410、转轴;411、第二驱动电机;420、第一滑槽;430、第二滑槽;500、第二隔板;600、第二加热部;700、壳体;701、第一进风腔;702、第一出风腔;703、第二进风腔;704、第二出风腔;705、风机。

具体实施方式

33.为了能够更加详尽地了解本公开实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本公开实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本公开实施例。在以下的技术描述中,为方便解释起见,通过多个细节以提供对所披露实施例的充分理解。然而,在没有这些细节的情况下,一个或多个实施例仍然可以实施。在其它情况下,为简化

附图,熟知的结构和装置可以简化展示。

34.本公开实施例的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开实施例的实施例。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。

35.本公开实施例中,术语“上”、“下”、“内”、“中”、“外”、“前”、“后”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本公开实施例及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本公开实施例中的具体含义。

36.另外,术语“设置”、“连接”、“固定”应做广义理解。例如,“连接”可以是固定连接,可拆卸连接,或整体式构造;可以是机械连接,或电连接;可以是直接相连,或者是通过中间媒介间接相连,又或者是两个装置、元件或组成部分之间内部的连通。对于本领域普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本公开实施例中的具体含义。

37.除非另有说明,术语“多个”表示两个或两个以上。

38.需要说明的是,在不冲突的情况下,本公开实施例中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

39.结合图1-9所示,在一些实施例中,一种湿度调节装置,包括:罩壳100、调湿转盘200和第一加热部300。罩壳100内部具有第一流道110和第二流道120;调湿转盘200可转动地设置于罩壳100内,且部分位于第一流道110内,其余部分位于第二流道120内;第一加热部300活动设置于第一流道110内,且位于调湿转盘200的迎风侧,能够调节第一加热部300的迎风面积。

40.采用本公开实施例提供的湿度调节装置,由于常温的气流在流经调湿转盘200时气流中的水分会被吸收,而经过加热后的气流流经吸收水分的调湿转盘200时会使调湿转盘200内吸附的水分再生释放到气流中,利用调湿转盘200的这种特性,选择性地使室内气流与室外气流中的一个流入第一流道110,另一个流入第二流道120,流入第二流道120内的常温气流中的水分会被调湿转盘200吸附除湿,流入第一流道110内的气流能够被第一加热部300加热,被加热的气流在穿过调湿转盘200时使其吸附的水分再生释放到气流中,从而对室内进行加湿或除湿,根据再生温度的需求可调节第一加热部300的位置,进而调节第一加热部300的迎风面积,增大流经气流与第一加热部300的接触面积,提高再生气流的加热效率,进而提高加湿或除湿效率,降低加湿或除湿过程中的能耗。

41.可选地,罩壳100为圆形筒状结构,由罩壳100限定出的空腔为圆柱形结构。这样,便于调湿转盘200在空腔内的安装,使安装后的调湿转盘200能够更好地在空腔内转动,提高了加湿或除湿的稳定性。

42.可选地,调湿转盘200的上端面与罩壳100的内壁限定出第一流通腔130,下端面与罩壳100的内壁限定出第二流通腔140;第一流通腔130内设有第一隔板400,沿调湿转盘200的轴向上将第一流通腔130隔断,第二流通腔140内设有第二隔板500,沿调湿转盘200的轴

向上将第二流通腔140隔断,且沿调湿转盘200的轴向上,第一隔板400与第二隔板500处于同一平面内,第一流通腔130位于第一隔板400一侧的部分与第二流通腔140位于第二隔板500的一侧的部分连通组成第一流道110,第一流通腔130位于第一隔板400另一侧的部分与第二流通腔140位于第二隔板500另一侧的部分连通组成第二流道120。这样,使第一流通腔130内的气流能够更好地穿过调湿转盘200进入第二流通腔140内,由于第一流通腔130沿调湿转盘200径向上被第一隔板400隔断,第二流通腔140沿调湿转盘200径向上被第二隔板500隔断,且第一流通腔130和第二流通腔140位于第一隔板400和第二隔板500同一侧的部分连通组成第一流道110,第一流通腔130和第二流通腔140位于第一隔板400和第二隔板500另一侧的部分连通组成第二流道120,通过第一隔板400和第二隔板500的隔断,使第一流道110内的进气气流能够更好地穿过调湿转盘200位于第一流道110内的部分,使第二流道120内的进气气流能够更好地穿过调湿转盘200位于第二流道120内的部分,使常温气流中的水分更好地被调湿转盘200吸附,被加热的气流能够更好地使调湿转盘200吸附的水分再生释放到气流中,提高了加湿或除湿的稳定性。

43.可选地,调湿转盘200沿轴向上的上端面与空腔上部内壁限定出第一流通腔130,下端面与空腔下部内壁限定出第二流通腔140。这样,使进风气流能够沿竖直方向上更好地穿过调湿转盘200,使常温气流中的水分更高效地被调湿转盘200吸附,被加热的气流能够更高效地使调湿转盘200吸附的水分再生释放到气流中。

44.可选地,第一隔板400位于第一流通腔130的中间位置,将第一流通腔130沿调湿转盘200的轴向上均分,第二隔板500位于第二流通腔140的中间位置,将第二流通腔140沿调湿转盘200的轴向上均分。这样,由于第一流道110由被隔断后的第一流通腔130和第二流通腔140的部分连通组成,第二流道120由被隔断后的第一流通腔130和第二流通腔140的其余部分连通组成,因此将第一隔板400设置在第一流通腔130的中间位置,第二隔板500设置在第二流通腔140的中间位置,使第一流道110和第二流道120的流通面积比较均匀,提高了加湿或除湿的稳定性。

45.可选地,第一隔板400可转动地设置于第一流通腔130内,第二隔板500可转动地设置于第二流通腔140内,且第二隔板500与第一隔板400连接,与第一隔板400同步转动。这样,由于第一流道110由被隔断后的第一流通腔130和第二流通腔140的部分连通组成,第二流道120由被隔断后的第一流通腔130和第二流通腔140的其余部分连通组成,因此将第一隔板400和第二隔板500可转动地设置在第一流通腔130和第二流通腔140内,通过第一隔板400和第二隔板500的转动,能够改变第一流道110和第二流道120的位置,改变第一流道110和第二流道120的连通关系,使第一流道110连通室内与室外,第二流道120连通室外与室内,或第一流道110连通室内,第二流道120连通室外,即通过第一隔板400和第二隔板500的转动来切换室内与室外的连通关系,实现在加湿或除湿的过程中室内气流与室外气流发生交换,或者不发生交换,进而在对室内有换风需求的情况下使室内气流与室外气流发生交换,在室外空气质量较差没有换风需求的情况下使室内气流与室外气流之间不发生交换,避免室外污浊的空气进入到室内,有选择性地利用室外气流,降低对室外环境的依赖,提高湿度调节的稳定性,保持室内空气的质量。

46.可选地,罩壳100沿径向上的内壁设有环形安装槽150,调湿转盘200可转动地安装于环形安装槽150内。这样,环形安装槽150能够更好地适配于调湿转盘200的安装,提高安

装后的调湿转盘200的稳定性,而且安装在环形安装槽150内的调湿转盘200能够封堵第一流通腔130与第二流通腔140之间的区域,使第一流通腔130内的进风气流能够完全穿过调湿转盘200进入第二流通腔140内,从而更好地通过调湿转盘200吸附气流中的水分,或更好地将吸附的水分再生释放到气流中,更高效地进行除湿或加湿。

47.可选地,环形安装槽150内设有框架部,框架部呈圆盘状,且内侧限定出圆形安装框,在其圆心位置设有支撑轴151,框架部的外周与环形安装槽150的内壁固定连接,调湿转盘200可转动地的设置于圆形安装框内。这样,通过框架部对调湿转盘200进行支撑,提高调湿转盘200的转动稳定性。

48.可选地,调湿转盘200包括:骨架和吸湿材料。骨架为圆盘形,且骨架的中心位置通过轴承结构与框架部的中心位置的支撑轴151可转动地连接;吸湿材料填充在骨架内。这样,通过设置骨架,可提高调湿转盘200的结构稳定性,防止调湿转盘200的损坏,将吸湿材料填充在骨架内,在进风气流穿过骨架时气流中的水分被填充在骨架内的吸湿材料吸收,或吸湿材料中吸收的水分释放到气流中,从而更好地进行加湿或除湿。

49.可选地,吸湿材料包括:硅胶、mof、分子筛中的一个或多个。这样,上述材料中的一个或多个可在常温下高效的吸收气流中的水分,且在加热情况下可高效地释放水分。

50.可选地,罩壳100外侧设有第一驱动电机201,在第一驱动电机201的输出端对应的罩壳100外壁设有驱动槽,骨架的外周设有环形齿条,第一驱动电机201的输出端穿过驱动槽与环形齿条啮合连接。这样,通过第一驱动电机201的输出端与环形齿条啮合的方式,能够更稳定地驱动调湿转盘200持续转动,从而更好地进行加湿或除湿。

51.可选地,第一驱动电机201设有多个,且多个第一驱动电机201分布于罩壳100的外周,多个第一驱动电机201的输出端均与环形齿条啮合。这样,通过设置多个第一驱动电机201能够更好地驱动调湿转盘200持续转动,进一步提高调湿转盘200的转动稳定性。

52.可选地,沿调湿转盘200的轴向上,第一隔板400与第二隔板500之间通过转轴410连接,转轴410穿过调湿转盘200的圆心。这样,通过一根转轴410可同时驱动第一隔板400与第二隔板500转动,使第一隔板400与第二隔板500无论转动到什么位置,沿调湿转盘200的轴向上,第一隔板400与第二隔板500均处于同一平面上,通过切换第一隔板400和第二隔板500的位置,更好地切换室内与室外的连通关系,从而有选择性地利用室外气流,降低对室外环境的依赖,提高湿度调节的稳定性,保持室内空气的质量,而且将转轴410穿过调湿转盘200的圆心,使第一隔板400和第二隔板500的转动与调湿转盘200的转动互不干扰。

53.可选地,框架部圆心位置设置的支撑轴151中心具有轴孔152,连接第一隔板400与第二隔板500的转轴410穿过轴孔152。这样,使连接第一隔板400与第二隔板500的转轴410与调湿转盘200不发生接触,从而使第一隔板400和第二隔板500的转动与调湿转盘200的转动互不干扰,便于第一隔板400和第二隔板500的转动调节。

54.可选地,罩壳100的下端面固定设有第二驱动电机411,转轴410的下端从第二隔板500的中心处向下延伸,穿过罩壳100的下端面与第二驱动电机411的输出端连接。这样,通过设置在罩壳100下端面的第二驱动电机411来驱动转轴410转动,进而驱动第一隔板400与第二隔板500转动,从而更好地切换室内与室外的连通关系。

55.结合图10所示,在一些可选地实施例中,第一加热部300活动设置于第一隔板400朝向第一流道110内的一侧壁。这样,使第一加热部300能够随着第一隔板400转动,在第一

隔板400发生转动改变位置的情况下,第一加热部300始终处于第一流道110内,并位于调湿转盘200的进风侧,更好地对第一流道110内流经的气流进行加热,还能根据再生温度的需求可调节第一加热部300的迎风面积,增大流经气流与第一加热部300的接触面积,提高再生气流的加热效率,进而提高加湿或除湿效率,降低加湿或除湿过程中的能耗。

56.可选地,第一隔板400朝向第一流道110内的一侧壁上设有沿调湿转盘200轴向上的第一滑槽420与第二滑槽430,第一加热部300的一端滑动设置于第一滑槽420内,另一端滑动设置于第二滑槽430内。这样,第一加热部300的两端通过第一滑槽420和第二滑槽430与第一隔板400的侧壁滑动连接,由于第一滑槽420和第二滑槽430均沿调湿转盘200的轴向上设置,因此能够沿调湿转盘200的轴向上调节第一加热部300两端的位置,即调节第一加热部300的迎风面积,增大流经气流与第一加热部300的接触面积,提高再生气流的加热效率,进而提高加湿或除湿效率,降低加湿或除湿过程中的能耗。

57.可选地,第一加热部300为矩形板状结构,沿其长度方向上的一端设有与其转动连接的第一滑座,且第一滑座可滑动地设置于第一滑槽420内,沿其长度方向上的另一端设有与其转动连接的第二滑座,且第二滑座可滑动地设置于第二滑槽430内。这样,第一加热部300沿其长度方向上的两端分别通过第一滑座与第二滑座与第一滑槽420和第二滑槽430滑动连接,提高第一加热部300在调节迎风面积时的稳定性,沿调湿转盘200的轴向上能够分别调节第一加热部300的两端,从而更好地调节第一加热部300的迎风面积,增大流经气流与第一加热部300的接触面积,提高再生气流的加热效率。

58.可选地,第一加热部300内具有多个过流间隙。这样,进风气流能够穿过多个过流间隙,更好地与第一加热部300接触,进一步提高气流的加热效率。

59.可选地,第一加热部300所在的平面与第一隔板400所在的平面之间垂直。这样,由于第一加热部300沿其长度方向上的两端均与第一隔板400滑动连接,而且第一加热部300为矩形板状结构,因此将第一加热部300与第一隔板400垂直设置,在调节第一加热部300的两端位置时,能够更好地调节第一加热部300的迎风面积,增大流经气流与第一加热部300的接触面积,提高再生气流的加热效率。

60.可选地,第一滑槽420与第二滑槽430的一侧均设有步进电机,且第一滑座与第二滑座的侧边均设有齿条,位于第一滑槽420一侧的步进电机的输出端与第一滑座侧边设置的齿条啮合,位于第二滑槽430一侧的步进电机的输出端与第二滑座侧边设置的齿条啮合。这样,在第一滑槽420与第二滑槽430一侧均设置步进电机,在需要调节第一加热部300的迎风面积时,通过步进电机的输出端与齿条啮合的驱动方式来驱动第一加热部300的两端沿调湿转盘200的轴向上滑动,提高了第一加热部300调节的稳定性。

61.可选地,该湿度调节装置,还包括:第二加热部600。第二加热部600活动设置于第二流道120内,且位于调湿转盘200的迎风侧,能够调节第二加热部600的迎风面积。这样,通过第二加热部600能够对第二流道120内的气流进行加热,根据加湿或除湿需求,选择性地控制第一加热部300与第二加热部600的开启或关闭,无论室内环境处于内循环或外循环状态,均能较好地对室内进行加湿或除湿,提高了加湿和除湿的稳定性。

62.可选地,第二加热部600活动设置于第一隔板400朝向第二流道120内的一侧壁。这样,通过第二加热部600能够对第二流道120的进风气流加热,而且第二加热部600也能够随着第一隔板400转动,在第一隔板400发生转动改变位置的情况下,第二加热部600始终处于

第二流道120内,并位于调湿转盘200的进风侧,更好地对第二流道120内流经的气流进行加热,还能根据再生温度的需求可调节第二加热部600的迎风面积,增大流经气流与第二加热部600的接触面积,提高再生气流的加热效率,进而提高加湿或除湿效率,降低加湿或除湿过程中的能耗。

63.可以理解地,第二加热部600的结构与第一加热部300相同,且第二加热部600与第一隔板400朝向第二流道120内的一侧壁的连接方式也与第一加热部300相同,根据加湿或除湿的需求,能够调节第二加热部600的迎风面积,使第二流道120内的进风气流更好地与第二加热部600接触,提高第二流道120内的进风气流的加热效率。

64.结合图11-18所示,在一些可选地实施例中,罩壳100侧壁上设有第一进风口101、第二进风口103、第一出风口102和第二出风口104,且第一进风口101与第二进风口103中的一个与第一流道110连通,另一个与第二流道120连通;第一出风口102与第二出风口104中的一个与第一流道110连通,另一个与第二流道120连通。这样,通过驱动第一隔板400与第二隔板500的转动,能够改变第一流道110和第二流道120的位置,从而切换第一流道110和第二流道120与第一进风口101、第二进风口103、第一出风口102和第二出风口104之间的连通关系,更好地切换室内与室外的连通。

65.可选地,第一进风口101与第二进风口103均与第一流通腔130连通,第一出风口102与第二出风口104均与第二流通腔140连通,且第一隔板400位于第一进风口101与第二进风口103之间,将第一进风口101与第二进风口103隔断,第二隔板500位于第一出风口102与第二出风口104之间,将第一出风口102与第二出风口104隔断。这样,在驱动第一隔板400和第二隔板500转动时,能够更好地切换第一流道110和第二流道120与第一进风口101、第二进风口103、第一出风口102和第二出风口104之间的连通关系,更好地切换室内与室外的连通。

66.可选地,第一进风口101与第一出风口102连通室外,第二进风口103与第二出风口104连通室内。这样,室外进风气流能够通过第一进风口101进入第一流道110内,然后经第二出风口104流出到室内,室内进风气流能够通过第二进风口103进入第二流道120内,然后经第一出风口102流出到室外,或室外进风气流能够通过第一进风口101进入第二流道120内,然后经第一出风口102流出到室外,室内进风气流通过第二进风口103进入第一流道110内,然后经第二出风口104流出到室内,在驱动第一隔板400和第二隔板500转动来改变第一流道110和第二流道120的位置时,能够更好地切换第一流道110和第二流道120与第一进风口101、第二进风口103、第一出风口102和第二出风口104之间的连通关系,更好地切换室内与室外的连通。

67.可选地,在第一隔板400与第二隔板500位于第一位置的情况下,第一进风口101能够通过第二流道120与第一出风口102连通,第二进风口103能够通过第一流道110与第二出风口104连通;在第一隔板400与第二隔板500位于第二位置的情况下,第一进风口101能够通过第一流道110与第二出风口104连通,第二进风口103能够通过第二流道120与第一出风口102连通。这样,由于第一进风口101与第一出风口102连通室外,第二进风口103与第二出风口104连通室内,在第一隔板400与第二隔板500位于第一位置的情况下,第一进风口101通过第二流道120与第一出风口102连通,第二进风口103通过第一流道110与第二出风口104连通,此时室外的气流能够通过第一进风口101进入第二流道120内,然后通过第一出风

口102流出到室外,室内的气流能够通过第二进风口103进入第一流道110内,然后经过第二出风口104流出到室内,此时室内环境处于内循环状态;在第一隔板400与第二隔板500位于第二位置的情况下,第一进风口101通过第一流道110连通第二出风口104,第二进风口103通过第二流道120连通第一出风口102,此时室外的气流能够通过第一进风口101进入第一流道110内,然后经第二出风口104流出到室内,室内气流能够通过第二进风口103进入第二流道120内,然后经第一出风口102流出到室外,此时室内环境处于外循环状态,通过驱动第一隔板400和第二隔板500转动切换第一位置和第二位置,来切换室内与室外的连通,达到内循环除湿加湿或外循环除湿加湿的效果,实现在加湿或除湿的过程中室内气流与室外气流发生交换,或者不发生交换,进而在对室内有换风需求的情况下使室内气流与室外气流发生交换,在室外空气质量较差没有换风需求的情况下使室内气流与室外气流之间不发生交换,避免室外污浊的空气进入到室内,有选择性地利用室外气流,降低对室外环境的依赖,提高湿度调节的稳定性,保持室内空气的质量。

68.在一些室内环境处于内循环的实例中,驱动第一隔板400和第二隔板500转动到第一位置,此时第一进风口101通过第二流道120与第一出风口102连通,第二进风口103通过第一流道110与第二出风口104连通,此时室外的气流能够通过第一进风口101进入第二流道120内,然后通过第一出风口102流出到室外,室内的气流能够通过第二进风口103进入第一流道110内,然后经过第二出风口104流出到室内,室内环境处于内循环的状态,室内与室外不发生换气,若用户需要对室内环境进行除湿,可控制位于第一流道110内的第一加热部300关闭,位于第二流道120内的第二加热部600开启,室内的常温气流通过第二进风口103进入第一流道110内,穿过调湿转盘200处于第一流道110内的部分,室内常温气流中的水分被调湿转盘200吸附,被吸附水分的干气流经第二出风口104流出到室内,室外的气流通过第一进风口101进入第二流道120内,被第二流道120内的第二加热部600加热,被加热的室外气流穿过调湿转盘200位于第二流道120内的部分,使调湿转盘200吸附的水分再生释放到气流中,然后经第一出风口102流出到室外,从而起到对室内环境持续除湿的作用;若用户需要对室内环境进行加湿,可控制位于第一流道110内的第一加热部300开启,位于第二流道120内的第二加热部600关闭,室外的常温气流通过第一进风口101进入第二流道120内,穿过调湿转盘200处于第二流道120内的部分,室外常温气流中的水分被调湿转盘200吸附,被吸附水分的干气流经第一出风口102流出到室外,室内气流经第二进风口103进入第一流道110内,被第一流道110内的第一加热部300加热,被加热的气流穿过调湿转盘200时使其吸附的水分再生释放到气流中,然后经第二出风口104流出到室内,起到对室内环境持续加湿的作用。

69.在一些室内环境处于外循环的实例中,驱动第一隔板400与第二隔板500位于第二位置,第一进风口101通过第一流道110连通第二出风口104,第二进风口103通过第二流道120连通第一出风口102,此时室外的气流能够通过第一进风口101进入第一流道110内,然后经第二出风口104流出到室内,室内气流能够通过第二进风口103进入第二流道120内,然后经第一出风口102流出到室外,室内环境处于外循环状态,室内与室外之间发生气流交换,室内的污浊气流能够流出到室外,室外的新鲜气流能够流入室内,若用户需要对室内环境进行除湿,可控制第一流道110内的第一加热部300关闭,第二流道120内的第二加热部600开启,室外的常温气流通过第一进风口101进入第一流道110内,穿过调湿转盘200,室外

常温气流中的水分被吸附,被吸附水分的干气流经第二出风口104流出到室内,室内的气流通过第二进风口103进入第二流道120内,被第二流道120内的第二加热部600加热,被加热的气流在穿过调湿转盘200时使其吸附的水分再生释放到气流中,然后经第一出风口102流出到室外,起到对室内环境持续除湿的作用;若用户需要对室内环境进行加湿,可控制第一流道110内的第一加热部300开启,第二流道120内的第二加热部600关闭,室内的常温气流通过第二进风口103进入第二流道120,穿过调湿转盘200,室内常温气流中的水分被吸附,被吸附水分的干气流经第一出风口102流出到室外,室外的气流通过第一进风口101进入第一流道110内,被第一流道110内的第一加热部300加热,被加热的气流在穿过调湿转盘200时使其吸附的水分再生释放到气流中,经第二出风口104流入室内,起到对室内环境持续加湿的作用。

70.可选地,罩壳100包括:上壳部160和下壳部170。第一进风口101与第二进风口103均设置于上壳部160的侧壁;下壳部170设置于上壳部160下端,第一出风口102与第二出风口104均设置于下壳部170的侧壁,且上壳部160与下壳部170装配组成罩壳100。这样,通过上壳部160与下壳部170装配组成的罩壳100便于调湿转盘200的拆卸和安装,通过上壳部160的内壁与调湿转盘200的上端面能够更好地限定出第一流通腔130,通过下壳部170的内壁与调湿转盘200的下端面能够更好地限定出第二流通腔140,设置在上壳部160侧壁的第一进风口101与第二进风口103能够更好地与第一流通腔130连通,进风气流能够更顺畅地进入第一流通腔130内,设置在下壳部170侧壁的第一出风口102和第二出风口104能够更好地与第二流通腔140连通,出风起来能够更顺畅地沿第一出风口102和第二出风口104吹出,降低进风气流和出风气流的压力损失。

71.可选地,第一进风口101与第二进风口103为开设于罩壳100侧壁上部区域的弧形开口,第一出风口102与第二出风口104为开设于罩壳100侧壁下部区域的弧形开口。这样,弧形的第一进风口101、第二进风口103、第一出风口102和第二出风口104能够更好地适配于罩壳100设置,使进风气流和出风气流能够更顺畅地流动,而且第一进风口101与第二进风口103开设于罩壳100侧壁的上部区域,便于第一进风口101与第二进风口103和第一流通腔130的连通,第一出风口102与第二出风口104开设于罩壳100侧壁的下部区域,便于第一出风口102与第二出风口104和第二流通腔140的连通。

72.可选地,第一进风口101、第二进风口103、第一出风口102和第二出风口104的弧度均大于0π且小于或等于二分之一π。这样,由于罩壳100为圆筒状结构,因此使第一进风口101、第二进风口103、第一出风口102和第二出风口104的弧度均大于0π且小于或等于二分之一π,便于第一进风口101、第二进风口103、第一出风口102和第二出风口104的设置,保障进风量与出风量的同时便于第一流道110和第二流道120与第一进风口101、第二进风口103、第一出风口102和第二出风口104之间连通关系的切换。

73.可选地,第一进风口101、第二进风口103、第一出风口102和第二出风口104的弧度均为二分之一π。这样,由于罩壳100的侧壁一周的弧度为2π,因此将第一进风口101、第二进风口103、第一出风口102和第二出风口104的弧度均为二分之一π,在保障进风量和出风量的同时,便于通过第一隔板400和第二隔板500切换流道。

74.可选地,在第一隔板400与第二隔板500由第一位置切换到第二位置时,沿顺时针转动90度;在第一隔板400与第二隔板500由第二位置切换到第一位置时,沿逆时针转动90

度。这样,由于开设于罩壳100侧壁的第一进风口101、第二进风口103、第一出风口102和第二出风口104的弧度均为二分之一π,因此使第一隔板400与第二隔板500由第一位置切换到第二位置时,沿顺时针转动90度,由第二位置切换到第一位置时,沿逆时针转动90度,能够更好地通过第一隔板400将第一进风口101与第二进风口103之间的流路切断,通过第二隔板500将第一出风口102与第二出风口104之间的流路切断,使进风气流只能从出风端吹出,更好地通过调湿转盘200吸附气流中的水分,或更好地将吸附的水分再生释放,更高效地对室内进行持续的除湿或加湿,便于室内与室外连通关系的切换。

75.可选地,第一加热部300由正温度系数热敏电阻材料制成。这样,由正温度系数热敏电阻材料制成的第一加热部300的电阻能够随着温度的变化发生变化,在温度升高时电阻随之升高,在温度降低时电阻随之降低,因此通过调节第一加热部300的迎风面积,能够调节第一加热部300与气流之间的接触面积,进而调节第一加热部300与气流之间的换热效率,在第一加热部300的迎风面积增大时,气流能够更全面地与第一加热部300换热,降低第一加热部300表面的温度,从而降低第一加热部300的电阻,进而在不改变第一加热部300供电电压的同时,提高第一加热部300的功率,从而提高再生气流的加热效率,降低加湿或除湿过程中的能耗。

76.可选地,第二加热部600由正温度系数热敏电阻材料制成。这样,在对室内加湿或除湿时,能够通过调节第二加热部600的迎风面积,调节第二加热部600与气流之间的接触面积,进而调节第二加热部600与气流之间的换热效率,在第二加热部600的迎风面积增大时,气流能够更全面地与第二加热部600换热,降低第二加热部600表面的温度,从而降低第二加热部600的电阻,进而在不改变第二加热部600供电电压的同时,提高第二加热部600的功率,从而提高再生气流的加热效率,降低加湿或除湿过程中的能耗。

77.结合图19所示,在一些可选地实施例中,该湿度调节装置还包括:壳体700。罩壳100设置于壳体700内,并在壳体700内限定出第一进风腔701、第一出风腔702、第二进风腔703和第二出风腔704,且第一进风口101位于第一进风腔701内,第二进风口103位于第二进风腔703内,第一出风口102位于第一出风腔702内,第二出风口104位于第二出风腔704内。这样,能够通过驱动第一隔板400和第二隔板500的转动位置,能够切换第一进风腔701、第二进风腔703与第一出风腔702、第二出风腔704之间的连通关系,从而切换室内与室外的连通关系,使进风气流与出风气流能够在不同的腔室内更好地流动,降低气流之间的干扰。

78.可以理解地,第一进风口101通过第一进风腔701连通室外,第一出风口102通过第一出风腔702连通室外,第二进风口103通过第二进风腔703连通室内,第二出风口104通过第二出风腔704连通室内。

79.在一些实例中,在第一隔板400与第二隔板500位于第一位置的情况下,第一进风腔701与第一出风腔702连通,第二进风腔703与第二出风腔704连通,室内环境处于内循环状态;在第一隔板400与第二隔板500位于第二位置的情况下,第一进风腔701与第二出风腔704连通,第二进风腔703与第一出风腔702连通,室内环境处于外循环状态。

80.可选地,罩壳100位于壳体700内部的中间位置。这样,通过罩壳100在壳体700内均匀的分隔出第一进风腔701、第一出风腔702、第二进风腔703和第二出风腔704,使进风气流和出风气流的流通更加顺畅。

81.可选地,罩壳100的外周处设有隔断板,且隔断板延伸至与其对应的壳体700内壁

上。这样,通过罩壳100与隔断板的配合更好地将安装腔分隔为第一进风腔701、第一出风腔702、第二进风腔703与第二出风腔704,提高该装置的结构稳定性。

82.可选地,罩壳100的上端面通过安装座固定设置于壳体700的上侧内壁上。这样,通过壳体700的上侧内壁对罩壳100进行支撑,提高罩壳100的稳定性。

83.可选地,隔断板设有四个,分别位于罩壳100外周的12点钟位置、3点钟位置、6点钟位置与9点钟位置,且分别延伸至与其对应的壳体700内壁上。这样,通过设置四个隔断板与罩壳100配合能够更好地将安装腔均匀的分隔为第一进风腔701、第一出风腔702、第二进风腔703与第二出风腔704,进一步提高该装置的结构稳定性。

84.可选地,第一出风腔702与第二出风腔704内均设有风机705。这样,能够给第一进风腔701与第二进风腔703内的进风提供足够的负压,加快气流循环的效率。

85.可选地,风机705为离心风机705。这样,离心风机705在工作时能够提供较强的负压,加快气流的循环,还能提高出风端的送风距离。

86.以上描述和附图充分地示出了本公开的实施例,以使本领域的技术人员能够实践它们。其他实施例可以包括结构的以及其他的改变。实施例仅代表可能的变化。除非明确要求,否则单独的部件和功能是可选的,并且操作的顺序可以变化。一些实施例的部分和特征可以被包括在或替换其他实施例的部分和特征。本公开的实施例并不局限于上面已经描述并在附图中示出的结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1