一种换热面积可调式多热源太阳能供热换热器

1.本发明涉及换热设备技术领域,具体涉及一种换热面积可调式多热源太阳能供热换热器。

背景技术:

2.当今时代,人们对于供热的要求越来越高,极大地促进了换热器的改造与升级。目前市面上主要有管壳式、板式、直接接触式等类型的换热器,这些类型的换热器通过合理的设计与实施,可以较好地满足人们的供热需求,在一定程度上降低了能耗。但随着集中供热系统的发展,单一热源供热耗能高、稳定性差的问题日益凸显,在节能、舒适等多种要求下,多热源综合供热成为了新的发展趋势。

3.太阳能具有周期性波动、辐射不均匀的特征,若直接采用单一热源太阳能换热,会使换热不稳定,换热效果较差,因此需要附加辅助热源,降低换热流体出口温度的波动。然而,多种热源的混合换热可能会由于工质的工作环境不同而引起换热器内部压力不平衡,导致换热的不充分,降低换热器的换热效率,严重时可能会破坏换热器构造,降低换热器的使用寿命。综上所述,优化多热源换热设备中热源之间的协同换热是提高换热系统经济性和实用性的关键。

4.当太阳强度降低时,太阳能换热效果会随之降低;而当太阳强度增大时,太阳能换热效果会随之增大。若采用换热面积固定的多热源换热器,太阳辐射的波动会造成太阳能换热效果的不匹配,即太阳强度过大会造成换热不充分,太阳强度过小会造成换热面积的浪费,从而降低了换热器的经济性与稳定性。

技术实现要素:

5.为了克服以上技术问题,本发明的目的在于提供一种换热面积可调式多热源太阳能供热换热器,能够最大限度提高换热器的换热效果,满足多热源协同供热的需求,降低太阳能波动造成的影响,适用于两种热源的、换热面积可调节的换热设备,提高了换热系统的稳定性,降低了能源消耗。

6.为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:

7.一种换热面积可调式多热源太阳能供热换热器,包括壳体1,沿壳体1的左右方向上设置中间挡板4,中间挡板4将壳体1分成两个空腔,前后空腔内各设置有左右两个可动挡板5,同一空腔内的可动挡板5联动,通过旋转结构与中间挡板4连接,可动挡板5可绕旋转结构180

°

转动,壳体1的左右两侧各设置一个固定管板3,固定管板3把壳体1内部分成三部分,分别为左侧空腔、壳程空腔和右侧空腔,两个固定管板3之间设置换热管束6,换热管束6均匀分布,将左右侧空腔联通;

8.所述的中间挡板4将壳程空腔分成前后两部分,按前后位置称为第一壳程与第二壳程,第一壳程为太阳能换热侧,第二壳程为锅炉换热侧,第一壳程一端设置第一壳程入口9,另一端设置第一壳程出口10,第二壳程一端设置第二壳程入口11,另一端设置第二壳程

出口12,第一壳程入口9和第一壳程出口10与第一壳程联通,第二壳程入口11和第二壳程出口12与第二壳程联通;太阳能换热侧和锅炉换热侧入口和出口相反设置。

9.所述的中间挡板4将左侧空腔分成前后两部分,管程入口7与左侧空腔前部分联通,管程出口8与左侧空腔后部分联通,第一壳程出口10、第二壳程入口11分别与第一壳程、第二壳程联通,且均分布在壳程左侧上方,第一壳程入口9、第二壳程出口12分别与第一壳程、第二壳程联通,且均分布在壳程右侧上方。

10.所述中间挡板4上涂有隔热保温涂层。

11.所述换热管束6之间均匀穿插折流板13,折流板13根据壳程工质的流量、粘度以及换热器规格尺寸等间距布置,板间距不宜过大或过小,为了延长流道长度,增加管间流速,折流板13上开有缺口,缺口在水平方向上下交错布置。

12.所述可动挡板5有四块,分别设置在两个空腔的左右两侧,通过旋转轴14与中间挡板4紧密接触。

13.所述的可动挡板5与中间挡板4的旋转轴14上连接步进电机,步进电机将电脉冲信号转变为角位移,由plc系统控制步进电机带动可动挡板5转动,操作人员在计算机上即可调节可动挡板5的转动角度,转动角度取决于太阳能换热工质实际温度与太阳能换热工质平均温度的高低比较。

14.所述的中间挡板4将左侧空腔分成前后两部分,可动挡板5将前部分分成上下两部分,被加热流体从管程入口7进入上部分空腔,可动挡板5转动会改变上部分的空间容积,上部分容积增大,固定管板3上进入换热管束6的孔洞可以被被加热流体通过得更多,使参与换热的换热管束6数目增多,同理,上部分容积减小,使参与换热的换热管束6数目减少。

15.本发明的有益效果:

16.1.该换热器可以有效地利用太阳能和锅炉两种热源进行换热,其中太阳能为主要热源,锅炉为辅助热源。换热过程中优先利用太阳能换热,强调太阳能换热,突出锅炉的辅助作用,提高了传热效率,降低了能源消耗,弥补了太阳能单独供热不稳定的缺点;

17.2.空腔两侧可动挡板的转动可以改变参与换热的换热管束的个数,即改变了两个换热过程的换热面积,提高热源供热能力与换热面积的匹配度,使两个换热过程的换热效果达到最佳。换热管束的可调节有效避免了换热量较小时换热管束的浪费和换热量较大时换热的不充分;

18.3.中间挡板将壳体分成两个空腔,两个换热过程在同一个换热器内同时进行,被加热流体先后经过两次换热,降低了换热器设备的使用成本,减小了设备的占用空间;

19.4.根据两个热源的供热量调节可动挡板的旋转角度,从而增减参与换热的管束数量,可以避免换热管束的低效率使用,大大提高了换热管束的使用寿命;

20.5.该换热器加入辅助热源,同时换热面积可调节,有效降低了换热器出口温度的波动,减弱了太阳能波动对换热系统的影响,提高了供热稳定性;

21.6.在换热过程中两种工质被中间挡板隔开,有效避免了因工质混合相互影响而导致的换热效果不佳、换热设备受损等问题。

附图说明

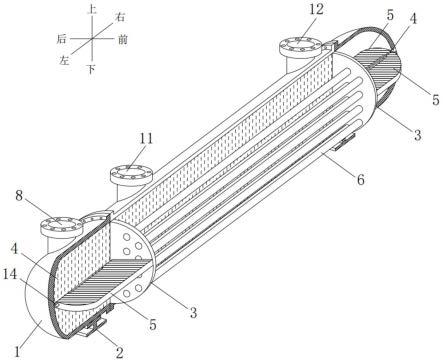

22.图1为本发明的一种换热面积可调式多热源太阳能供热换热器的结构示意图;

23.图2为本发明的换热面积可调式多热源换热器的竖直截面图;

24.图3为本发明的换热面积可调式多热源换热器的水平截面图;

25.图4为本发明的换热面积可调式多热源换热器的管程进出口与壳程进出口的设置位置示意图;

26.图5为本发明的换热面积可调式多热源换热器的旋转结构示意图;

27.图6为本发明的换热面积可调式多热源换热器的旋转结构控制流程图;

28.图7为本发明的换热面积可调式多热源换热器的plc控制电机接线图。

29.图中标号分别表示:

30.1.壳体;2.支座;3.固定管板;4.中间挡板;5.可动挡板;6.换热管束;7.管程入口;8.管程出口;9.第一壳程入口;10.第一壳程出口;11.第二壳程入口;12.第二壳程出口;13.折流板;14.旋转轴。

具体实施方式

31.下面结合实施例对本发明作进一步详细说明。

32.如图1-图7所示:在管壳式换热器中内置中间挡板4将换热器内部分成一前一后两个空腔,固定管板3将空腔分为左侧空腔、管程空腔和右侧空腔,两个管程空腔各设置工质进出口,两种工质分别在管程空腔内与被加热流体发生换热。被加热流体从管程入口7进入换热管束6,从管程出口8离开换热管束6,换热管束6设置在固定管板3之间。可动挡板5一共有4块,通过旋转结构与中间挡板4恰好紧密接触,可动挡板5由plc控制系统控制,可实现绕轴转动,转动角度根据太阳能换热侧壳程入口温度的高低来确定。

33.当太阳能换热工质的实际温度与平均温度有较大差异时,说明此时太阳辐射有较大波动,已经影响到了换热的稳定性,由对流换热公式q=haδt可知,当δt发生变化时,在对流换热系数h保持不变的情况下,若要使换热量q稳定,则需要改变换热面积a,首先根据太阳能换热工质实际温度与平均温度的差值确定换热面积a的变化量,根据换热管束6的管径与长度确定单根换热管束6的换热面积,从而确定增减的换热管束6数目,最后由换热管束6的密集程度确定可动挡板5的转动角度。以上操作可根据太阳能换热工质的温度变化改变参与换热的换热管束6数目,起到改变换热面积的效果。需要注意的是,换热面积的具体变化量需要根据实际应用中换热器的尺寸与规格确定。在换热器开始工作时,两种工质分别在太阳能换热侧与锅炉换热侧内流动,被加热流体从管程入口7进入换热器,在换热管束6内流动,与两种工质发生换热后从管程出口8流出。

34.在太阳能与锅炉双热源综合供热系统中,在晴朗白天太阳强度较大时,太阳能换热起主要作用,可动挡板5绕旋转结构转动,增加参与太阳能侧换热的换热管束6数目,同时锅炉侧换热管束数目减少,起到增强太阳能换热效果的目的;在夜间或雨雪天气太阳强度不足时,此时随着太阳强度的减弱,可动挡板5转动,参与太阳能侧换热的换热管束6数目减少,参与锅炉侧换热的换热管束6数目增多,在确保太阳能换热侧充分换热的同时增强了锅炉侧的换热效果。通过可动挡板5的可控调节,可以使换热设备的出口温度更加稳定,减小太阳能波动对换热系统的影响。

35.参见图1,本图给出该换热器沿中间挡板剖开的具体结构(折流板13未画出)。其中换热管束6设置在固定管板3之间,中间挡板4将壳体1分成两个空腔,按前后位置分别称为“第一壳程”和“第二壳程”,中间挡板4上涂有隔热保温涂层。

36.参见图2,本图给出该换热器在竖直方向上的截面图。其中折流板13在前后空腔内均匀分布,可增加壳程流体的路程,使换热更加充分。

37.参见图3,本图给出该换热器在水平方向上的截面图。其中可动挡板5一共有四块,前后空腔内各有两块,分别安装在空腔的左右两侧。可动挡板5与中间挡板4、壳体1紧密接触,可动挡板5绕轴旋转可分别改变参与两个换热过程的换热管束数目。

38.参见图4,本图给出该换热器的管程进出口与壳程进出口的设置位置示意图。其中管程入口7和管程出口8分别在中间挡板两侧,管程流体先后在两个空腔内进行换热。根据管程流体的流动方向,换热介质一从第一壳程入口9进入,从第一壳程出口10流出;换热介质二从第二壳程入口11进入,从第二壳程出口12流出,逆流换热方式可让换热效果达到最大化。

39.参见图5,本图给出该换热器中旋转结构的结构示意图。中间挡板4与可动挡板5之间安装旋转轴14,构成旋转结构。旋转轴14一端有十字卡扣,可以和可动挡板5紧密结合,步进电机与旋转轴14连接,旋转轴14与可动挡板5联动。步进电机在plc系统的控制下产生角位移,带动可动挡板5绕轴转动。中间挡板4与可动挡板5紧密接触,可实现可动挡板5绕轴180

°

旋转。

40.参见图6,本图给出该换热器中旋转结构的控制原理流程图。可动挡板5的旋转角度取决于太阳能换热工质实际温度与太阳能换热工质平均温度的高低。当实际温度大于平均温度时,说明太阳强度充足,此时操作人员通过plc控制系统控制旋转结构,可动挡板5绕轴转动,太阳能换热侧的管束数目增加,太阳能换热侧的换热面积增大;当实际温度小于平均温度时,说明此时太阳强度不足,操作人员通过plc系统控制可动挡板5绕轴转动,减少太阳能换热侧的管束数目,减小太阳能换热侧的换热面积;当实际温度与平均温度相差不大时,说明太阳能波动较小,此时旋转结构不工作,可动挡板5不需要转动。最终达到的效果是换热器管程的出口温度保持稳定。

41.参见图7,本图给出该换热器中旋转结构的plc控制电机接线图。步进电机驱动器连接电源、plc控制器和步进电机。plc控制器控制步进电机驱动器工作,步进电机驱动器驱动电机旋转,从而带动可动挡板5绕轴转动。

42.以下通过举例对本发明作进一步的说明。

43.假设现有一台如上所述的换热器,换热管长度为2000mm,换热管外径

×

壁厚为25

×

2,换热管为防腐钢管,导热系数为48w/(m2·

℃),换热管束总根数为200,换热太阳能换热侧工质为30%乙二醇溶液,换热系数为0.48w/(m

·

k),锅炉换热侧工质为水,换热系数为0.59w/(m

·

k),管程内流体为水。假设太阳强度较大时提供200w热量,太阳强度较小时提供100w热量,锅炉提供200w热量。

44.可将换热管束看成圆筒模型,对于圆筒的传热过程可按下式计算:

[0045][0046]

式中:

[0047]

——传热量,w;

[0048]

tc——换热器出口温度,℃;

[0049]

tr——换热器入口温度,℃;

[0050]

n——换热管数目,根;

[0051]

l——换热管长度,m;

[0052]

λ——管壁导热系数,w/(m2·

k);

[0053]hi

——管内流体换热系数,w/(m

·

k);

[0054]ho

——管外流体换热系数,w/(m

·

k);

[0055]di

——换热管内径,m;

[0056]do

——换热管外径,m。

[0057]

工况一:太阳能提供200w热量,锅炉提供200w热量,换热器入口温度为20℃,且两个换热侧参与换热的换热管个数均为50根,此时根据上式计算可得换热器出口温度为226.83℃;

[0058]

工况二:太阳强度降低,只能提供100w热量,其它条件不变,此时换热器出口温度为175.08℃,由于太阳能提供的热量减少,出口温度和工况一相比降低了22.8%;

[0059]

工况三:太阳强度降低,只能提供100w热量,同时调节换热器的可动挡板,将参加太阳能侧换热过程的换热管根数减少至25根,将参加锅炉侧换热过程的换热管根数增加至75根,此时换热器出口温度为193.03℃,和工况一相比出口温度降低了14.9%,和工况二相比出口温度提高了7.9%,这是因为换热面积随太阳强度的降低而改变,提高了锅炉侧的换热效果。

[0060]

通过举例可知,根据太阳强度的波动调节可动挡板的角度,从而改变参与两个换热过程的换热管束数目,可以有效减小出口温度的波动,在一定程度上提高换热系统的稳定性。

[0061]

综上,管程流体在该换热器内先后与两种工质换热,弥补了太阳能单一热源换热稳定性差的缺陷,被加热流体在短时间内参与两个换热过程,提高了换热效率,有效减少了换热器的占用空间。同时,该换热器通过可动挡板的绕轴转动来改变两个换热过程的换热面积,从而实现两种热源在最佳配比情况下的组合供热,在充分利用太阳能换热的同时使换热器出口温度更加稳定,降低了能源消耗,提高了换热设备的使用寿命。

[0062]

本发明的工作原理:

[0063]

中间挡板4将壳体1分成两个空腔,太阳能换热工质与锅炉换热工质分别在前后两个壳程空腔内流动,被加热流体从管程入口7进入换热器,在换热管束6内流动,并与两种工质发生换热。可动挡板5与中间挡板4、壳体1恰好紧密接触,可动挡板5与中间挡板4通过旋转轴14连接,构成旋转结构,旋转轴14利用十字卡扣与可动挡板5传动。旋转轴14与步进电机连接,步进电机由plc控制系统控制,可实现可动挡板5绕轴转动,从而改变参与换热的换热管束6的数目。当太阳能换热工质的实际温度大于平均温度时,说明太阳强度充足,此时操作人员通过plc控制系统控制旋转结构,可动挡板5绕轴转动,太阳能换热侧的管束数目增加,太阳能换热侧的换热面积增大;当实际温度小于平均温度时,说明此时太阳强度不足,操作人员通过plc系统控制可动挡板5绕轴转动,减少太阳能换热侧的管束数目,减小太阳能换热侧的换热面积;当实际温度与平均温度相差不大时,说明太阳能波动较小,此时旋转结构不工作,可动挡板5不需要转动。需要注意的是,根据对流换热公式q=haδt,可动挡

板5的转动角度与太阳能换热工质实际温度和平均温度的差值有关,还与换热管束的密集程度和规格有关。最终达到的效果是换热器管程的出口温度保持稳定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1