一种新型功能载体及其在污水处理中的应用的制作方法

1.本技术涉及污水处理用生物载体应用技术领域,具体涉及一种新型功能载体及其在污水处理中的应用。

背景技术:

2.现有应用于污水生物处理方法包括:活性污泥法和微生物附着生长法;活性污泥法能从污水中去除溶解性的和胶体状态的可生化有机物以及能被活性污泥吸附的悬浮固体和其他物质,同时能够脱氮除磷,能够使处理污水的微生物在生物反应器中处于悬浮状态;所述微生物附着生长法能够使微生物附着于某种形式的载体表面固定化生长。

3.为强化城镇污水处理效率,目前根据活性污泥法和微生物附着生长法已开始构建复合生物反应器,复合生物反应器中包括悬浮生长的微生物和粉末载体,以使复合生物反应器中形成“双泥”(即活性污泥和含粉末载体的污泥)共生的微生物系统,以增加生物处理单元的微生物生长量,提高污水处理过程中的脱氮除磷效率。现有的粉末载体通常为活性炭、沸石、硅藻土等。为了缩短载体的挂膜周期,提升系统的脱氮除磷性能,通过负载的方式将超细功能粉末负载在载体表面上。

4.如公开号为cn 110627226 a公开的一种无机复合粉末载体及其在城镇污水处理强化生物脱氮中的应用中使用的复合粉末载体,利用膨胀珍珠岩颗粒较大的表面能并采用湿式滤过性搅拌的方式,将纳米级无机替代碳源紧密吸附在硅藻土、凹凸棒土、珍珠岩或沸石膨胀珍珠岩颗粒上。

5.该种膨胀珍珠岩颗粒制备简易且负载效果较好,但仍有以下缺陷:首先,载体与替代碳源之间粒径差较小,载体当量粒径为10微米级,而所述替代碳源粉体当量粒径为纳米级,导致替代碳源粉体的吸附效果不够紧密,后期使用时易脱附;其次,采用湿性过滤搅拌的方式,替代碳源粉体于载体之上分布不均,负载量不可控,而且单位质量膨胀珍珠岩颗粒负载量少,对于后续微生物附着生长不利以及微生物菌落(包括反硝化菌、聚磷菌等)的形成不利;最后,在载体污水处理应用的方面,10微米级的复合粉末载体与污泥结合紧密,分离回收难度较大。

技术实现要素:

6.本技术提供一种新型功能载体及其在污水处理中的应用,能够解决相关技术中载体粒径不可控、载体与絮体污泥结合后分离回收难度大、回收循环利用能耗高、二沉池处理效率无法与生化池匹配等问题,能够通过在生化池与二沉池之间设置低速离心装置,将污泥颗粒截留在生化池内,提升生化池的污泥浓度,同时降低二沉池的实际运行负荷,可实现生化池与二沉池处理水量的双提升。提高了水力旋流器的分离回收效率,减少功能载体的补充频率和补充量。

7.第一方面,本技术示出一种新型功能载体,所述新型功能载体为包括:膨胀珍珠岩颗粒、硫铁矿粉和有机营养源粉末的组合物,三者通过负压抽真空的方式复合而成,所述新

型功能载体的粒径在500微米至4000微米之间,其中,所述硫矿铁粉的粒径小于10微米,所述有机营养源粉末的粒径小于10微米。

8.在一些实施例中,所述膨胀珍珠岩的质量占比在55%-99%范围内;当所述膨胀珍珠岩的质量占比为55%时,所述硫矿铁粉的质量占比为40%,所述有机营养源粉末的质量占比为5%;当所述膨胀珍珠岩的质量占比为99%时,所述硫矿铁粉的质量占比为0.5%,所述有机营养源粉末的质量占比为0.5%。

9.在一些实施例中,所述有机营养源粉末至少包括:淀粉、聚乳酸以及聚羟基脂肪酸酯类聚合物的任意一种。

10.第二方面,本技术还示出一种新型功能载体在污水处理中的应用,所述新型功能载体如上所述的任意一种;包括:将所述新增功能载体填充至污水处理生化池,载体填充量为生化池体积的10~40%。

11.在一些实施例中,所述新型功能载体在污水处理生化池中与活性污泥混合,在水力作用下,所述新型功能载体的颗粒度不断改变,在系统运行10-20d,所述新型功能载体颗粒度达到稳态平衡,粒径分布集中在40-150um。

12.所述颗粒度达到稳态平衡的新型功能载体与所述污水处理生化池中的微生物聚合,形成污泥颗粒。其中,所述颗粒度达到稳态平衡的新型功能载体与所述微生物的聚合方法为:所述微生物在所述颗粒度达到稳态平衡的新型功能载体表面富集;

13.所述污泥颗粒与所述污水处理生化池中的活性污泥生成双泥系统。

14.在一些实施例中,在所述污泥颗粒与所述污水处理生化池中的活性污泥生成双泥系统的过程中,所述污泥颗粒与所述活性污泥完成生化反应;将完成所述生化反应的所述污泥颗粒与所述活性污泥置入低速离心分离装置,以根据所述低速离心分离装置分离所述污泥颗粒与所述活性污泥;以获取回流污泥颗粒以及剩余污泥颗粒;将所述回流污泥颗粒以内回流的方式回流至所述污水处理生化池的缺氧区,以通过所述回流污泥强化脱氮。

15.在一些实施例中,将所述活性污泥与所述剩余污泥颗粒置入二沉池以将所述活性污泥与所述剩余污泥颗粒形成浓缩液。

16.在一些实施例中,将所述浓缩液分为第一浓缩液和第二浓缩液,将所述第一浓缩液回流至所述污水处理生化池的缺氧区,以使所述第一浓缩液用于厌氧释磷;将所述第二浓缩液通过水力旋流器分离回收所述剩余污泥颗粒;

17.将所述第二浓缩液分离所述剩余污泥颗粒后的剩余部分淘汰出系统。

18.在一些实施例中,所述剩余污泥颗粒回收率可达95~99%。

19.在一些实施例中,所述新型功能载体后续补充频率为每月3-4次,补充量为0.5-3mg/l。

20.从上述技术方案可知,本发明提供了一种新型功能载体,所述膨胀珍珠岩颗粒具有高度丰富的孔隙结构,可为硫铁矿粉、有机营养源粉末和微生物的附着提供位点,实现硫铁矿粉和有机营养源粉末负载量的可调控;同时,本发明使用负压抽真空的方式进行复合,使得硫铁矿粉和有机营养源粉末在负压的条件下,进入膨胀珍珠岩的内部骨架中,由于膨胀珍珠岩颗粒与硫铁矿粉、有机营养源粉末之间存在的巨大的粒径差,在污水处理过程中结合紧密、均匀,不易脱附。

21.所述新型功能载体在水力作用下,颗粒度不断发生变化,颗粒度达到稳态后的新

型功能载体粒径分布集中,可均匀分散于污水处理生化池的悬浮液中,实现全池流化;具有较大的比表面和多孔结构,为附着型微生物的生长提供大量的附着位点,形成污泥颗粒,所述污泥颗粒的形成可提高系统内有效微生物的数量;所述污泥颗粒结构密实,沉降性能优异,提高系统的污水处理能力;所述新型功能载体包括硫铁矿粉,可诱导硫自养菌等专性微生物在系统内富集,在处理低碳氮比污水时优势明显;包括有机营养源粉末,可为微生物生长提供必需的养分,促进脱氮除磷专性微生物在载体表面的生长繁殖,加速污泥颗粒的成型。本发明还提供了一种新型功能载体在污水处理中的应用,所述新型功能载体经培养后形成的污泥颗粒与活性污泥构成双泥系统,并通过设置在生化池与二沉池之间的低速离心分离装置,将绝大部分的污泥颗粒截留,以内回流的方式返回生化池,提升生化池污泥浓度,强化脱氮;同时,可有效减少进入二沉池的物料浓度,降低二沉池的实际运行负荷,提升二沉池的处理能力。此外,通过调控功能载体的粒径,实现培养的污泥颗粒与活性污泥在粒径分布与密度上存在明显差异,提高了水力旋流器的分离回收效率,减少功能载体的补充频率和补充量,进一步降低工程运用的成本。

附图说明

22.为了更清楚地说明本技术实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

23.图1示出了基于新型功能载体的污水处理系统的流程图;

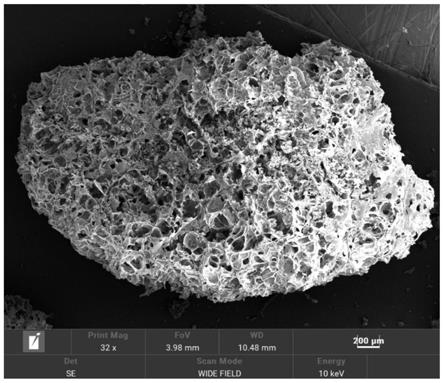

24.图2示出了根据一些实施例的一种新型功能载体扫描电镜图像;

25.图3示出了根据一些实施例的通过新型功能载体培养形成的污泥颗粒显微示意图。

26.其中,生化池1,提升泵2,低速离心分离装置3,二沉池4,厌氧区5,缺氧区6,好氧区7,水力旋分器8。

具体实施方式

27.为使本技术的目的和实施方式更加清楚,下面将结合本技术示例性实施例中的附图,对本技术示例性实施方式进行清楚、完整地描述,显然,描述的示例性实施例仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。

28.需要说明的是,本技术中对于术语的简要说明,仅是为了方便理解接下来描述的实施方式,而不是意图限定本技术的实施方式。除非另有说明,这些术语应当按照其普通和通常的含义理解。

29.本技术提供了一种新型功能载体,所述新型功能载体为包括:膨胀珍珠岩颗粒、硫铁矿粉和有机营养源粉末的组合物,图1为本技术一可行性实施例示出的新型功能载体扫描电镜图像。如图1所示,在扫描电镜图像下,可以看出,所述新型功能载体的粒径在500微米至4000微米之间,其中,所述硫矿铁粉的粒径小于10微米,所述有机营养源粉末的粒径小于10微米。

30.在一些实施例中,所述新型功能载体为膨胀珍珠岩颗粒、硫铁矿粉和有机营养源粉末通过负压抽真空方式形成的组合物,本技术示出的新型功能载体,以膨胀珍珠岩颗粒

为基体,硫铁矿粉和有机营养源粉末均匀分布在膨胀珍珠岩表面及网格结构中,具有高度多孔结构,尺寸均匀,孔隙结构发达,具有较大的比表面积,可加速脱氮除磷专性微生物在系统内的富集,缩短污泥颗粒形成的周期。

31.在一些实施例中,所述新型功能载体的粒径可控,能够均匀分散于污水处理生化池1的悬浮液中。能够实现粒度分布的集中,进而可在污水处理过程中培养出粒径分布相对集中的污泥颗粒,能够增加回收效率。

32.在一些实施例中,所述膨胀珍珠岩的质量占比在55%-99%范围内;

33.当所述膨胀珍珠岩的质量占比为55%时,所述硫矿铁粉的质量占比为40%,所述有机营养源粉末的质量占比为5%;

34.当所述膨胀珍珠岩的质量占比为99%时,所述硫矿铁粉的质量占比为0.5%,所述有机营养源粉末的质量占比为0.5%。

35.需要说明的是,本技术中膨胀珍珠岩、硫矿铁粉以及有机营养源粉末的质量占比总和为100%,本技术实施例中的质量占比仅为示例性说明,具体质量占比的设置根据实际情进行设置。

36.在一些实施例中,所述有机营养源粉末至少包括:淀粉、聚乳酸以及聚羟基脂肪酸酯类聚合物的任意一种。

37.本技术还示出一种新型功能载体在污水处理中的应用,所述新型功能载体为如上所述的任意一种;包括:

38.将所述新型功能载体填充至污水处理生化池1,载体填充量为生化池体积的10~40%。

39.采用本实施方式,可以使污水处理生化池1中的浓度保持稳定,以实现生物脱氮除磷的最佳效果,大大降低污水处理后排出水中的总氮和总磷含量,从而保证污水处理达到国内更严格的排放标准。

40.在一些实施例中,所述新型功能载体在污水处理生化池1中与活性污泥混合,在水力作用下,所述新型功能载体的颗粒度不断改变,最终所述新型功能载体颗粒度达到稳态平衡。所述颗粒度达到稳态平衡的新型功能载体与所述污水处理生化池中的微生物聚合,形成污泥颗粒。图3为本技术实施例示出的通过颗粒度达到稳态平衡的新型功能载体培养形成的污泥颗粒显微示意图。其中,所述颗粒度达到稳态平衡的新型功能载体与所述微生物的聚合方法为:所述微生物在所述颗粒度达到稳态平衡的新型功能载体表面富集。

41.其中,所述新型功能载体的初始投加总量为生化池体积占比的10%~40%,后续可根据实际运行情况每月1次进行补充,补充量为0.5-3mg/l。将所述新型功能载体投入所述污水处理生化池1后进行搅拌,与所述污水处理生化池1中的混合液充分混匀。当所述新型功能载体通过投料器控制输送至污水处理生化池后,在水力作用下,所述新型功能载体的颗粒度不断改变,在系统运行10-20d,所述功能载体颗粒度达到稳态平衡,粒径分布集中在40-150um;附着型微生物在所述颗粒度达到稳态平衡的新型功能载体表面富集生长,形成污泥颗粒。

42.如图3所示,在所述新型功能载体投加第25天,形成了污泥颗粒。所述污泥颗粒由所述新型功能载体和附着微生物组成,粒径分布在50-400um之间,与活性污泥存在明显的密度和粒径差异,可通过低能耗的低速离心分离装置3在二沉池4前端进行截留,同步提高

了排泥过程中的污泥颗粒回收效率。此外,污泥颗粒的形成,溶解氧在污泥颗粒内部传递过程中形成梯度差,有利于构架好氧/缺氧的兼氧环境,为同步硝化反硝脱氮创造条件。

43.在一些实施例中,在所述污泥颗粒与所述污水处理生化池1中的活性污泥生成双泥系统的过程中,所述污泥颗粒与所述活性污泥完成生化反应。

44.将完成所述生化反应的所述污泥颗粒与所述活性污泥置入低速离心分离装置3,以根据所述低速离心分离装置分离3所述污泥颗粒与所述活性污泥;以获取回流污泥颗粒以及剩余污泥颗粒。

45.将所述回流污泥颗粒以内回流的方式回流至所述污水处理生化池的缺氧区6,以通过所述回流污泥强化脱氮。

46.在一些实施例中,所述回流污泥颗粒占所述污泥颗粒的80%以上。

47.在一些实施例中,将所述活性污泥与所述剩余污泥颗粒置入二沉池4以将所述活性污泥与所述剩余污泥颗粒形成浓缩液。

48.在一些实施例中,将所述浓缩液分为第一浓缩液和第二浓缩液,将所述第一浓缩液回流至所述污水处理生化池的厌氧区5,以使所述第一浓缩液用于厌氧释磷;将所述第二浓缩液通过水力旋流器8分离回收所述剩余污泥颗粒。

49.将所述第二浓缩液分离所述剩余污泥颗粒后的剩余部分进行丢弃。

50.在一些实施例中,所述剩余污泥颗粒回收率可达95~99%。

51.在一些实施例中,所述新型功能载体后续补充频率为每月3-4次,补充量为0.5-3mg/l。

52.本技术中的所述新型功能载体和污泥颗粒基于密度和粒径与活性污泥的差异实现回收。

53.本技术示出一具体试验数据如下:

54.将本技术示出的所述新型功能载体在试验规模研究中进行测试,获取接种污泥以及污水样本,其中,接种污泥取自湖南某水质净化厂好氧池末端,接种污泥浓度为3000mg/l;污水样本取自某小区生活污水,污水样本的水质特征为:控制cod的浓度为180~240mg/l,控制氨氮和总氮的浓度为40~50mg/l,控制总磷浓度为3~4mg/l;控制好氧区溶解氧为1mg/l,水力停留时间控制在5h。

55.在该条件下,设置第一试验组,第一试验组设置步骤为:

56.步骤s101:将污泥样本接种至反应器中,向反应器中投加所述膨胀珍珠岩颗粒,使系统内膨胀珍珠岩颗粒总量占生化池体积的30%,期间不进行排泥。

57.步骤s102:当含膨胀珍珠岩的混合液完成生化反应后,采用低速离心分离装置,将膨胀珍珠岩粉末截留,以内回流的方式返回生化池缺氧端,提升生化池污泥浓度。

58.步骤s103:当系统内形成污泥颗粒后,对系统进行排泥,在排泥过程中采用水力旋流分离的方式对污泥颗粒进行分离回收,将污泥颗粒返回生化池进行循环利用,老化的活性污泥淘汰出系统。

59.步骤s104:每月向系统内补充3次膨胀珍珠岩,补充量为2mg/l。

60.在该条件下,设置第二试验组,第二试验组设置步骤为:

61.步骤s201:将污泥样本接种至反应器中,向反应器中投加所述新型功能载体,使系统内新型功能载体总量占生化池体积的30%,期间不进行排泥。

62.步骤s202:当含新型功能载体的混合液完成生化反应后,采用低速离心分离装置,将功能载体截留,以内回流的方式返回生化池缺氧端,提升生化池污泥浓度。

63.步骤s203:当系统内形成污泥颗粒后,对系统进行排泥,在排泥过程中采用水力旋流分离的方式对污泥颗粒进行分离回收,将污泥颗粒返回生化池进行循环利用,老化的活性污泥淘汰出系统。

64.步骤s204:每月向系统内补充3次功能载体,补充量为2mg/l。

65.在该条件下,设置第一对照组,第一对照组中各条件设置与第一试验组及第二试验组参数一致,但第一对照组中未投加所述新型功能载体,同时也未采用低速离心装置和水力旋流器进行载体回收循环利用。

66.该试验条件下的试验结果为:

67.所述第一试验组的试验结果为:

68.在投加所述膨胀珍珠岩25d后,所述膨胀珍珠岩破碎产物表面可观察到一层致密的生物膜,形成污泥颗粒;在所述污泥颗粒完成污水生化处理完成后,通过低速离心分离装置对污泥颗粒进行截留,提升生化池的污泥浓度至15g/l;同时,在排泥过程中对所述污泥颗粒进行回收。连续30d取系统进出进行检测,可测得出水cod、氨氮、总氮和总磷的平均质量浓度分别为15.9mg/l、0.35mg/l、8.9mg/l和0.45mg/l。

69.所述第二试验组的试验结果为:

70.在投加所述新型功能载体15d后,所述新型功能载体达到颗粒度稳态平衡并与微生物结合,形成污泥颗粒,表明相较于第一实验组,所述新型功能载体加速了微生物的生长。在所述污泥颗粒完成污水生化处理完成后,通过低速离心分离装置对污泥颗粒进行截留,提升生化池的污泥浓度至15g/l;同时,在排泥过程中对所述污泥颗粒进行回收。连续30d取系统进出进行检测,可测得出水cod、氨氮、总氮和总磷的平均质量浓度分别为12.3mg/l、0.25mg/l、7.1mg/l和0.31mg/l。

71.所述第一对照组的试验结果为:

72.对照组未投加新型功能载体,同时也未采用低速离心装置和水力旋流器进行载体回收循环利用。前期系统未进行排泥,二沉池出现跑泥现象,导致出水水质不稳定。后期维持正常排泥,连续30d取系统进出进行检测,可测得出水cod、氨氮、总氮和总磷的平均质量浓度分别为31.2mg/l、1.3mg/l、16.1mg/l和0.75mg/l。

73.上述试验结果表明,所述第一对照组中,由于未投加新型功能载体,污泥沉降性能较差,二沉池超负荷运行,出水浊度提高。此外,在较短的水力停留时间时间下,出水水质不稳定。

74.本技术示出的所述膨胀珍珠岩颗粒具有高度丰富的孔隙结构,可为硫铁矿粉、有机营养源粉末和微生物的附着提供位点,实现硫铁矿粉和有机营养源粉末负载量的可调控;同时,本发明使用负压抽真空的方式进行复合,使得硫铁矿粉和有机营养源粉末在负压的条件下,进入膨胀珍珠岩的内部骨架中,由于膨胀珍珠岩颗粒与硫铁矿粉、有机营养源粉末之间存在的巨大的粒径差,在污水处理过程中结合紧密、均匀,不易脱附。

75.本技术示出的所述新型功能载体,在水力作用下,颗粒度不断发生改变,颗粒度达到稳态平衡后,粒径分布集中,可均匀分散于污水处理生化池的悬浮液中,实现全池流化;具有较大的比表面和多孔结构,为附着型微生物的生长提供大量的附着位点,形成污泥颗

粒,所述污泥颗粒的形成可提高系统内有效微生物的数量;所述污泥颗粒结构密实,沉降性能优异,提高系统的污水处理能力;所述新型功能载体包括硫铁矿粉,可诱导硫自养菌等专性微生物在系统内富集,在处理低碳氮比污水时优势明显;包括有机营养源粉末,可为微生物生长提供必需的养分,促进脱氮除磷专性微生物在载体表面的生长繁殖,加速污泥颗粒的成型。

76.本技术示出的所述功能载体及其在污水处理中的应用,所述新型功能载体经培养后形成的污泥颗粒与活性污泥构成双泥系统,并通过设置在生化池与二沉池之间的低速离心分离装置,将绝大部分的污泥颗粒截留,以内回流的方式返回生化池,提升生化池污泥浓度,强化脱氮;同时,可有效减少进入二沉池的物料浓度,降低二沉池的实际运行负荷,提升二沉池的处理能力。此外,通过调控功能载体的粒径,实现培养的污泥颗粒与活性污泥在粒径分布与密度上存在明显差异,提高水力旋流器的分离回收效率至95~99%,减少功能载体的补充频率和补充量,进一步降低工程运用的成本。

77.最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的范围。

78.为了方便解释,已经结合具体的实施方式进行了上述说明。但是,上述示例性的讨论不是意图穷尽或者将实施方式限定到上述公开的具体形式。根据上述的教导,可以得到多种修改和变形。上述实施方式的选择和描述是为了更好的解释原理以及实际的应用,从而使得本领域技术人员更好的使用所述实施方式以及适于具体使用考虑的各种不同的变形的实施方式。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1