一种煤基腐植酸钠/沸石制备重金属复合吸附剂的方法

1.本发明属于吸附分离技术领域,涉及一种用于去除酸性废水中铅、镉、铬等重金属的复合吸附剂制备方法。

背景技术:

2.随着工业快速发展,工矿业废水引发相关水域的重金属污染事件频发,其中铅、镉、铬等属于高危重金属,对大众健康构成极大威胁。水体中重金属的去除净化已成为工矿业废水治理的重点和难点之一。

3.目前,废水重金属污染治理广泛采用吸附法。前人研究中多有利用累托石、膨润土等粘土类物质,以及腐植酸、海藻酸钠等有机类物质,但是都存在吸附量高而稳定性差,酸性环境中吸附容量极低的问题。从沸石与腐植酸的结构特性分析,利用二者进行复合有望提高吸附性能,并增强其对酸性环境的适应性。目前尚未见此方面的研究报道。

4.发明人认为,我国风化煤资源极其丰富,风化煤腐植酸(盐)含有大量的羧基和酚羟基官能团,对重金属离子具有良好的吸附、络合作用,所形成的络合物对酸性环境具有良好的耐受性,当ph降低时,腐植酸的大分子网络结构可缓冲重金属络合物的水溶性。沸石孔道空隙丰富,阳离子交换能力强,重金属离子在沸石表面发生化学与静电键合作用,化学键合吸附具有强选择性和不可逆性,而静电键合吸附无选择性,具有较强的可逆性,所以,常规沸石对水体中重金属的吸附作用是有条件的:在酸性条件下,一些重金属离子会释放,迁移,复原毒性。因此,基于腐植酸类物质与沸石型吸附剂的不同结构特征可形成协同效应,增强复合吸附剂对重金属的去除能力。特别是,一般重金属含量高的废水多为酸性,这种复合吸附剂可大大增强对酸性水体环境的适应性,可在ph为3~6的范围内保持更高、更稳定的吸附能力。

技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种以煤基腐植酸钠和人造沸石制备铅、镉、铬等重金属吸附剂的方法,所述复合吸附剂对重金属离子有较强的吸附固定作用,制备方法简单,廉价易得,使用范围广,环境适应性强。

6.本发明采用的技术方案如下:

7.一种用于去除铅、镉、铬等重金属的复合吸附剂制备方法,通过如下方法获得:将煤基腐植酸钠与人造沸石按照一定质量比例进行复配,经湿磨、特定温度干燥后获得所述复合吸附剂。

8.所述人造沸石(上海麦克林生化科技有限公司提供),原粒径为5mm;腐植酸钠(由风化煤提取,e4/e6=2.63),无需转化为腐植酸,工艺过程简化,极大地降低了生产成本。

9.进一步,煤基腐植酸钠与人造沸石的质量比例为1:3~4:1。

10.优选的,所述人造沸石经研磨过筛,选用粒径为120~200目。

11.按照一定的固液比例称取煤基腐植酸钠与研磨过筛的人造沸石,分三次加入适量

去离子水研磨,使两者混合均匀。

12.具体的,以1:2~1:5的固液比加去离子水研磨至糊状。

13.将上述混合均匀的糊状浆料放入60℃烘箱中干燥60~120min,干燥完全后形成复合吸附剂,研磨成粉状产物密封保存。

14.通过上述方法获得的用于去除铅、镉、铬等重金属的复合吸附剂,充分发挥了人造沸石与煤基腐植酸钠对重金属离子良好的吸附、离子交换及表面络合特性,形成协同增效作用。对于较强酸性废水(尤其ph≈3条件下)仍可保持优良的吸附容量和吸附稳定性。本发明所获得的复合吸附剂,相较于传统的吸附材料具有更宽的应用范围,更高的吸附容量和吸附效率,在重金属铅、镉离子的吸脱附实验中表现出优异的性能。

15.实际吸脱附实验中的吸附性能说明如下:

16.复合吸附剂的吸附性能:吸附剂在100mg/l的铅离子溶液中最大的吸附容量为410~470mg/g;吸附剂在350mg/l的铅离子溶液中最大的吸附容量为525~540mg/g。

17.复合吸附剂的吸附速率:在吸附实验中60min去除率为84.2%,吸附平衡时去除率可达98.1%,且吸附速率受温度影响不大,温度适当提高有助于吸附的进行。

18.复合吸附剂的吸附稳定性:在纯水脱附实验中,铅离子的脱附率不超过5%。

19.复合吸附剂的适用性:吸附剂在弱酸溶液中具有较高的吸附容量和吸附效率,以100mg/l的铅离子溶液为例,在ph=3时,吸附容量为210~230 mg/g;在ph=4~6时,吸附容量为410~470mg/g,均高于其他同类型吸附剂。

20.复合吸附剂的数据拟合:通过吸附实验数据拟合吸附动力学模型和等温吸附模型。拟合的曲线证明,材料的吸附过程符合准二级吸附动力学模型和langmuir等温吸附模型,表明材料的吸附过程受化学吸附控制,即以化学吸附为主。

21.结合实验数据、拟合的吸附动力学模型和等温吸附模型可推测铅离子与吸附剂以单分子层吸附为主,发生静电吸引、表面络合和离子交换等过程。

22.本发明与现有技术相比,具有以下优点:

23.本发明提供了一种用于去除铅、镉、铬等重金属复合吸附剂的制备方法,所述材料对重金属离子具有较强的吸附能力且稳定结合,吸附容量大,吸附效率高,脱附率低,操作方法简单,廉价易得,环境适应性强,尤其适用于酸性废水中的重金属处理。

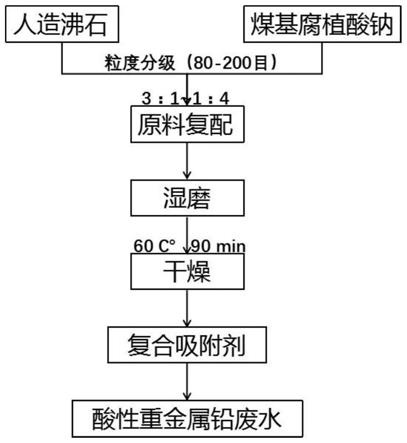

24.说明书附图说明:图1为本发明工艺流程图;图2为本发明吸附实验示意图;图3为本发明脱附实验(稳定性测试)示意图;图4为不同pb

2+

初始浓度条件下吸附剂吸附后形态。

具体实施方式

25.以下通过具体实施例、对比例及附图对本发明技术方案做进一步说明,但这些实施例并不用于限制本发明的保护范围。实施例中未注明具体技术或条件者,按照本领域内的文献所描述的技术或条件,或者按照产品说明书进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均可通过正规渠道商购买得到的常规商品。

26.实施例1

‑

7和对比例1

‑

3均按如下方法进行:

27.吸附实验:称取一定质量比例的煤基腐植酸钠与人造沸石,按不同的固液比分三次加入去离子水并研磨,混合均匀后置于60℃烘箱中干燥 90min,干燥完全后形成复合吸附剂,研磨成粉状产物密封备用;称取所需质量的复合吸附剂,与10ml去离子水混合均匀,

形成棕色胶体溶液,用分子量为3500d的透析袋密封,放入装有50ml重金属废液的锥形瓶中进行吸附实验(前期实验证明,透析袋对吸附性能影响甚微,可忽略不计;数据处理过程中,已对透析袋内溶液体积进行了换算,以保证实验数据有效性);在不同重金属离子初始浓度、溶液ph、吸附剂投加量的条件下,25℃恒温振荡,转速为150rpm,吸附24h后,取透析袋外清液,检测重金属离子浓度,计算去除率及吸附容量,具体实验操作如图2所示;

28.脱附实验(稳定性测试):将锥形瓶中吸附后的铅溶液换成同体积的去离子水,相同条件下振荡脱附24h,检测液体中重金属离子浓度,计算保留率,具体实验操作如图3所示。

29.实施例1(吸附固定pb

2+

):

30.吸附剂复配比例为煤基腐植酸钠/人造沸石=1:2,固液比为1:3, pb

2+

初始浓度为100mg/l,溶液ph=3,吸附剂投加量为0.5g/l,吸附性能:吸附容量为197mg/g,去除率为98.5%,保留率为94.3%。

31.实施例2(吸附固定pb

2+

):

32.吸附剂复配比例为煤基腐植酸钠/人造沸石=1:2,固液比为1:3, pb

2+

初始浓度为100mg/l,溶液ph=4,吸附剂投加量为0.4g/l,吸附性能:吸附容量为248mg/g,去除率为99.4%,保留率为95.7%。

33.实施例3(吸附固定pb

2+

):

34.吸附剂复配比例为煤基腐植酸钠/人造沸石=1:3,固液比为1:2, pb

2+

初始浓度为100mg/l,溶液ph=5,吸附剂投加量为0.4g/l,吸附性能:吸附容量为246mg/g,去除率为98.5%,保留率为94.7%。

35.实施例4(吸附固定pb

2+

):

36.吸附剂复配比例为煤基腐植酸钠/人造沸石=1:1,固液比为1:4,pb

2+

初始浓度为100mg/l,溶液ph=6,吸附剂投加量为0.2g/l,吸附性能:吸附容量为482mg/g,去除率为96.4%,保留率为94.0%。

37.实施例5(吸附固定pb

2+

):

38.吸附剂复配比例为煤基腐植酸钠/人造沸石=3:1,固液比为1:5, pb

2+

初始浓度为100mg/,、溶液ph=6,吸附剂投加量为0.3g/l,吸附性能:吸附容量为314mg/g,去除率为94.2%,保留率为90.0%。

39.实施例6(吸附固定pb

2+

):

40.吸附剂复配比例为煤基腐植酸钠/人造沸石=1:1,固液比为1:4, pb

2+

初始浓度为350mg/l,溶液ph=5,吸附剂投加量为0.4g/l。吸附性能:吸附容量为527mg/g,去除率为66.8%,保留率为64.9%,吸附剂吸附后状态如图4中的g所示。

41.实施例7(吸附固定cd

2+

):

42.吸附剂复配比例为煤基腐植酸钠/人造沸石=1:1,固液比为1:4,cd

2+

初始浓度为100mg/l,溶液ph=5,吸附剂投加量为0.4g/l,吸附性能:吸附容量为238mg/g,去除率为95.3%,保留率为92.4%,

43.对比例1(吸附固定pb

2+

):

44.吸附剂为未复合前的煤基腐植酸钠;在与实施例1的操作和实验条件相同的条件下,吸附性能:吸附容量为169mg/g,去除率为84.4%,保留率为82.9%。

45.对比例2(吸附固定pb

2+

):

46.吸附剂为未复合前的煤基腐植酸钠;在与实施例2的操作和实验条件相同的条件下,吸附性能:吸附容量为239mg/g,去除率为95.5%,保留率为86.8%。

47.对比例3(吸附固定pb

2+

):

48.吸附剂为未复合前的人造沸石;在与实施例1的操作和实验条件相同的条件下,吸附性能:吸附容量为133mg/g,去除率为66.6%,保留率为 64.6%。

49.如上所述,对本发明的实施例进行了详细地说明,但是只要实质上没有脱离本发明的发明点及效果可以有很多的变形,这对本领域的技术人员来说是显而易见的。因此,这样的变形例也全部包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1