一种自卸车厢板防冻装置的制作方法

1.本实用新型涉及一种自卸车厢板防冻装置。

背景技术:

2.冬天气温低,我国尤其是北方地区,气温达到零度以下时,自卸车如装载有含水货物,很容易冻结到货箱板上,导致装卸困难,当前普遍采用的技术方案是:(1)尾气加热货箱底板、(2)给货箱刷废机油以及(3)撒盐等。

3.(1)尾气加热货箱底板,具体通常是将车辆的排气通过管道引入货箱底部预设的夹层当中,通过发动机尾气的温度,给货箱加温,从而防止货物和货箱冻在一起;但是,由于气体比热容较小,货箱底板面积较大,尾气容易散失热量,而来不及加热整个底板,使受热不均。

4.(2)刷机油是通过形成油膜隔离货物和货箱;但是,货箱刷废机油会使得货箱内部过于光滑,有安全隐患,且产生油污。

5.(3)撒盐是通过降低水的结冰温度来防止货物粘箱;但是,撒盐会导致箱板更容易被锈蚀,影响自卸车使用寿命。

技术实现要素:

6.本实用新型提供一种自卸车厢板防冻装置,以解决现有防冻装置加热效率较低、受热不均或存在安全隐患、影响自卸车使用寿命等问题。

7.为实现上述目的,本实用新型提供以下技术方案:

8.一种自卸车厢板防冻装置,包括排气管、换热片壳体、热源导管和尾气传输管;所述换热片壳体固定安装于自卸车厢板的待加热区域,换热片壳体内设置有真空超导液,所述真空超导液包括液体工质和气体工质;所述热源导管沿水平方向穿过换热片壳体的底部,其位于换热片壳体内的管段外壁与真空超导液的液体工质相接触;所述尾气传输管穿过所述热源导管,二者形成套管结构;记尾气传输管在热源导管之前的部分为尾气进路管,在热源导管之后的部分为尾气回路管,则所述尾气进路管用于接入车辆发动机排出的尾气,为真空超导液提供热源,所述尾气回路管接至所述排气管,使经过换热后的尾气最终排出。

9.基于以上技术方案,本实用新型还可进一步作如下优化:

10.可选地,所述热源导管为硬管,所述尾气传输管为软管。热源导管采用硬管,有利于固定安装和密封;尾气传输管采用软管有利于充分利用空间、方便布局、可调节。

11.可选地,所述换热片壳体和热源导管均为金属材质。

12.可选地,所述热源导管为不锈钢材质。

13.可选地,所述热源导管通过焊接的形式与换热片壳体的底部密封固定。通过焊接的形式可简便、可靠地实现固定安装和密封。

14.可选地,所述换热片壳体通过螺栓固定在自卸车厢板的底部,换热片壳体的顶面

与自卸车厢板的外底面相接触。所述换热片壳体也可以有多组,分别通过螺栓固定在自卸车厢板的底部和侧面,相应配置有多路尾气传输管以及热源导管。

15.可选地,所述排气管内设置有尾气净化器,所述尾气进路管的输入端接于所述排气管的前端,所述尾气回路管与排气管相接处位于所述尾气净化器之前。即,先进行热交换,热交换后再对尾气净化处理。

16.可选地,所述尾气回路管与排气管相接处,与所述排气管的前端之间设置有阻隔部件。这样,最大程度上利用了高温尾气。当然,也可以考虑只分流获取一部分高温尾气用于热交换,另一部分仍然按照常规路径经尾气净化器处理后排出。

17.可选地,所述换热片壳体内分为多个竖向平行的腔体单元,各腔体单元的顶部依次联通,各腔体单元的底部依次联通。这样,可以增大散热面积(多个竖向平行的腔体单元相当于增加了换热片壳体内壁面积),提高热交换的效率。

18.与现有技术相比,本实用新型至少具有以下有益效果:

19.1、通过在自卸车厢板布置真空超导液换热片,利用车辆发动机产生的高温尾气,加热真空超导液,将热量快速均匀传递到货箱底部,达到增加货箱温度,防止含水货物结冰粘箱的目的。

20.2、采用软管将排气管与硬质的热源导管相接,既有利于固定安装和密封,同时可充分利用空间、方便布局、可调节,可适应于不同车辆的排气管位置。

21.3、无需改变车辆原有结构,且不影响尾气排放标准,最大程度上利用了高温尾气,并提高了热交换的效率。

附图说明

22.为了更清楚地说明本实用新型的具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引申获得其它的实施附图。

23.本说明书附图所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

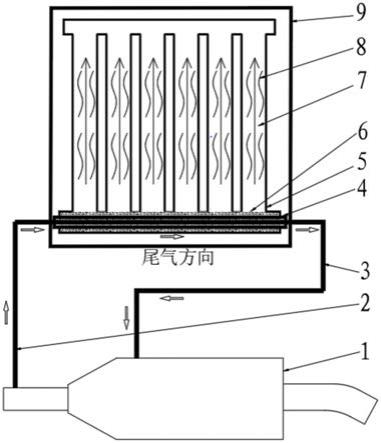

24.图1为本实用新型一个实施例的示意图。

25.附图标记说明:

26.1、排气管,2、尾气进路管,3、尾气回路管,4、热源导管,5、换热片壳体,6、液体工质,7、真空腔体,8、气体工质,9、自卸车厢板。

具体实施方式

27.以下由特定的具体实施例说明本实用新型的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分可选具体实现方案,而不是全部的具体实现方案。

28.当自卸车汽车发动机启动时,柴油燃烧产生的高温高压尾气,经过排气管的净化分解,排出车外,此时尾气的残余热量得不到利用。

29.实施例一

30.如图1所示,一种自卸车厢板防冻装置,包括排气管1、换热片壳体5、热源导管4和尾气传输管;换热片壳体5固定安装于自卸车厢板9的待加热区域;例如,考虑到现有的自卸车厢板的下方有足够的空间,换热片壳体可通过螺栓固定在自卸车厢板的底部,换热片壳体5的顶面与自卸车厢板9的外底面相接触;

31.换热片壳体5内设置有真空超导液,除此之外换热片壳体内不再有其他介质,即,可视为真空腔体7;真空超导液包括液体工质6和气体工质8;

32.热源导管4沿水平方向穿过换热片壳体5的底部,其位于换热片壳体内的管段外壁与真空超导液的液体工质6相接触;

33.尾气传输管穿过热源导管4,二者形成套管结构;记尾气传输管在热源导管之前的部分为尾气进路管2,在热源导管之后的部分为尾气回路管3,尾气进路管用于接入车辆发动机排出的高温尾气,为真空超导液提供热源,尾气回路管接至排气管,使经过换热后的尾气最终排出。

34.通过在自卸车厢板布置真空超导液换热片,利用车辆发动机产生的高温尾气,加热真空超导液,将热量快速均匀传递到货箱底部,达到增加货箱温度,防止含水货物结冰粘箱的目的。

35.其中,车辆原有的排气管1可不做调整,尾气回路管3接至排气管1主要是考虑到使尾气仍沿原有路径排出;尾气进路管2的输入端可接于排气管1 的前端,也可直接与排气管1原本的接口管路相接(取代排气管1接收来自发动机的高温尾气)。

36.热源导管优选金属材质的硬管,有利于固定安装和密封,例如换热片壳体和热源导管均采用不锈钢材质,热源导管通过焊接的形式与换热片壳体的底部密封固定;同时,尾气传输管优选软管,有利于充分利用空间、方便布局、可调节,适应于不同车辆的排气管位置。

37.换热片壳体较佳的一种内腔结构为:分为多个竖向平行的腔体单元,多个竖向平行的腔体单元的顶部和底部分别连通。这样,可以增大散热面积(多个竖向平行的腔体单元相当于增加了换热片壳体内壁面积),提高热交换的效率。

38.真空超导液具备优良的热力学性能,导热快,效率高。超导液的成分属于公知常识,例如可参考中国专利申请cn201010228860.2介绍的一种超导液。

39.真空超导液加热方式的优势:

40.a.低温启动,传热速度快:加热几分钟,散热器表面温度达70℃~80℃,传热速度每分钟可达25米,传热效率达95%以上,省去预热时间。

41.b.节省能源:可用各种能源供热,此加热系统节煤50%,节省油、气30%以上;降低综合费用50%以上,而热效率却比水暖提高50%,5~8分钟就可将散热器表面温度提高到90℃以上,最高温度可达240℃。

42.c.使用寿命长:真空超导液传热系统在零下40℃都能正常工作,而终生不用维修,其寿命可达50年以上,节省了大量的维修费用。

43.d.节水:真空超导液代替水,它是在密封真空环境中,一次加注,永久使用,无毒、

无味、安全可靠。

44.工作时,高温尾气经尾气进路管2和热源导管4,将热量传导至液体工质 6,液体工质遇热使物质的分子和原子相互碰撞、摩擦而产生热能,从而发生聚集聚变现象,使超导介质瞬间高速发热,激活而气化的气体工质8通过换热片壳体5表面向外辐射散热,同时被冷凝而流回到热源导管4处又被激活气化。如此反复工作达到节能散热的目的。

45.实施例二

46.参考以上实施例,区别主要是,设置三组换热片壳体,分别通过螺栓固定在自卸车厢板的底部和两个侧面,相应配置有多路尾气传输管以及热源导管,多路尾气传输管的尾气回路管共同接于排气管,使经过换热后的尾气最终排出。

47.这样,可以从自卸车厢板侧面辅助加热,提高加热的均匀性,充分利用热量。

48.实施例三

49.基于以上任一实施例,排气管内设置有尾气净化器,尾气进路管的输入端接于排气管的前端,尾气回路管与排气管相接处位于尾气净化器之前。即,先进行热交换,热交换后再对尾气净化处理。这样既利用了高温尾气,又不影响尾气排放标准。

50.尾气回路管与排气管相接处,与排气管的前端之间可加装阻隔部件。该阻隔部件可手动调节(例如采用简易的挡片),也可采用电控组件。这样最大程度上利用了高温尾气。当然,在尾气进路管的输入端接于排气管的前端的情况下,也可以考虑尾气进路管作为原有排气管的支管,只分流获取一部分高温尾气用于热交换,经过尾气回路管,回流到排气管内,汇合直通的另一部分高温尾气,再经尾气净化器处理后排出。

51.虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本实用新型作了详尽的描述,但在本实用新型基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本实用新型精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本实用新型要求保护的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1