一种内燃机实验用外部空气压强调节系统

1.本技术涉及一种内燃机实验用外部空气压强调节系统。

背景技术:

2.内燃机在使用时,是采用燃料与外引空气进行燃烧的方式进行。在进行内燃机环境适应性实验时,需要通过控制稳压罐内压强模拟不同海拔下的大气压强,以测试内燃机在不同海拔高度下的性能。而内燃机进气歧管压强存在波动,这使得稳压罐与进气歧管之间电子节气门处空气流速波动,继而影响到稳压管内空气压强的控制精度。进气歧管压强波动引起稳压罐与进气歧管之间电子节气门处空气流速波动。现在并没有有效的通过精确控制稳压罐内空气压强,模拟不同海拔下的大气压强的方法。

技术实现要素:

3.为了解决上述问题,本技术公开了一种内燃机实验用外部空气压强调节系统,包括一稳压罐,在稳压罐朝外的一侧设置一引入管,在引入管内设置第一节气门,在稳压罐的另外一侧设置气缸,在稳压罐和气缸之间设置有进气歧管,在进气歧管临近稳压罐的一侧设置有第二节气门;还包括一第一节气门控制器,所述第一节气门控制器获取稳压罐压强以及第二节气门的第二开度,并通过稳压罐压强、稳压罐预设压强和第二节气门的第二开度来控制第一节气门的第一开度。本技术设计了内燃机实验用外部空气压强调节系统,有效降低由进气歧管压强波动引起的稳压罐与进气歧管之间电子节气门处空气流速波动的影响,通过精确控制稳压罐内空气压强,可以准确的模拟了不同海拔下的大气压强。

4.优选的,在时间t时第一节气门控制器控制第一节气门的第一开度为φi(t),

[0005][0006]

其中,vs是稳压罐容积,m3;

[0007]

r是理想气体常数,j/(kgk);

[0008]

ta是大气温度,k;

[0009]

ts是稳压罐内空气温度,k;

[0010]

si是大气与稳压罐之间电子节气门阀片面积,m2;

[0011]

pa是标准大气压强,pa;

[0012]

sm是稳压罐与进气歧管之间电子节气门阀片面积,m2;

[0013]

φm(t)是稳压罐与进气歧管之间电子节气门阀片开度,deg.;

[0014]

ps(t)是稳压罐内t时间时的空气压强,pa;

[0015]

γ为噪声抑制水平;

[0016]

其中,是ps(t)的稳压罐预设压强。本技术的第一开度通过考虑设定压力,以及其他压力、温度和噪声抑制水平的影响,

[0017]

优选的,稳压罐内空气压强动态模型为:

[0018]

是大气与稳压罐之间电子节气门处空气流速,kg/s;

[0019]

是稳压罐与进气歧管之间电子节气门处空气流速,kg/s。

[0020]

优选的,建立大气与稳压罐之间电子节气门处空气流速动态模型:

[0021][0022]

优选的,建立稳压罐与进气歧管之间电子节气门处空气流速动态模型:

[0023][0024]

是由进气歧管压强波动引起的稳压罐与进气歧管之间电子节气门处空气流速波动,kg/s。

[0025]

优选的,优选的,

[0026]

优选的,选取李雅普诺夫函数

[0027]

对v(t)取微分:

[0028][0029]

优选的,将φi(t)引入到当中:

[0030]

优选的,对积分得到:

[0031]

即:

[0032]

本技术利用第一节气门的第一开度的控制,能够将由进气歧管压强波动引起的稳压罐与进气歧管之间电子节气门处空气流速波动对稳压罐内空气压强控制精度的影响抑制在γ之下。

[0033]

优选的,所述进气歧管包括扩大管,所述扩大管通过第一子管与稳压罐连通,所述扩大管通过第二子管与气缸相连,所述第二节气门设置在第一子管内。

[0034]

本技术能够带来如下有益效果:

[0035]

1.本技术设计了内燃机实验用外部空气压强调节系统,有效降低由进气歧管压强波动引起的稳压罐与进气歧管之间电子节气门处空气流速波动的影响,通过精确控制稳压罐内空气压强,可以准确的模拟了不同海拔下的大气压强

[0036]

2.本技术利用第一节气门的第一开度的控制,能够将由进气歧管压强波动引起的稳压罐与进气歧管之间电子节气门处空气流速波动对稳压罐内空气压强控制精度的影响抑制在γ之下。

附图说明

[0037]

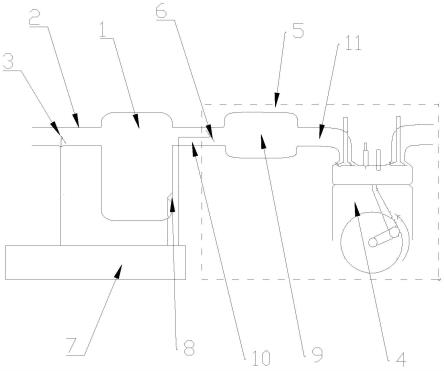

此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解,构成本技术的一部分,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:

[0038]

图1为本技术的示意图;

[0039]

图2为设定值为60000pa时的稳压罐内空气压强信号;

[0040]

图3为设定值为70000pa时的稳压罐内空气压强信号。

具体实施方式

[0041]

为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,对本技术进行详细阐述。

[0042]

如图1所示,一种内燃机实验用外部空气压强调节系统,其特征在于:

[0043]

包括一稳压罐1,在稳压罐1朝外的一侧设置一引入管2,在引入管2内设置第一节气门3,在稳压罐1的另外一侧设置气缸4,在稳压罐1和气缸4之间设置有进气歧管5,在进气歧管5临近稳压罐1的一侧设置有第二节气门6;

[0044]

还包括一第一节气门控制器7,所述第一节气门控制器7获取稳压罐1压强以及第二节气门6的第二开度,并通过稳压罐压强(通过设置在稳压罐1中的压强传感器8获取)、稳压罐预设压强和第二节气门的第二开度来控制第一节气门3的第一开度。

[0045]

所述进气歧管5包括扩大管9,所述扩大管9通过第一子管10与稳压罐1连通,所述扩大管9通过第二子管11与气缸4相连,所述第二节气门6设置在第一子管10内。

[0046]

在时间t时的第一节气门控制器控制第一节气门的第一开度为φi(t),

[0047][0048]

其中,vs是稳压罐容积,m3;

[0049]

r是理想气体常数,j/(kgk);

[0050]

ta是大气温度,k;

[0051]

ts是稳压罐内空气温度,k;

[0052]

si是大气与稳压罐之间电子节气门阀片面积,m2;

[0053]

pa是标准大气压强,pa;

[0054]

sm是稳压罐与进气歧管之间电子节气门阀片面积,m2;

[0055]

φm(t)是稳压罐与进气歧管之间电子节气门阀片开度,deg.;

[0056]

ps(t)是稳压罐内t时间时的空气压强,pa;

[0057]

γ为噪声抑制水平;

[0058]

其中,是ps(t)的稳压罐预设压强。

[0059]

可通过如下方式验证该方案可以实现压强的稳定有效控制:

[0060]

稳压罐内空气压强动态模型为:

[0061]

是大气与稳压罐之间电子节气门处空气流速,kg/s;

[0062]

是稳压罐与进气歧管之间电子节气门处空气流速,kg/s。

[0063]

建立大气与稳压罐之间电子节气门处空气流速动态模型:

[0064][0065]

建立稳压罐与进气歧管之间电子节气门处空气流速动态模型:

[0066][0067]

是由进气歧管压强波动引起的稳压罐与进气歧管之间电子节气门处空气流速波动,kg/s。

[0068][0069]

选取李雅普诺夫函数

[0070]

对v(t)取微分:

[0071][0072]

将φi(t)引入到当中:

[0073]

对积分得到:即:

[0074][0075]

由此可见,利用上述方法,可将由进气歧管压强波动引起的稳压罐与进气歧管之间电子节气门处空气流速波动对稳压罐内空气压强控制精度的影响抑制在水平之下。

[0076]

对于第一节气门控制器的φi(t)控制的有效性,可以利用:

[0077][0078][0079]

[0080]

在matlab/simulink里搭建数值仿真模型验证。

[0081]

设定值为60000pa时的稳压罐内空气压强信号见图2、设定值为70000pa时的稳压罐内空气压强信号见图3。

[0082]

由图2、图3可看出,稳压罐内空气压强均可稳定在其设定值的邻域内。将抑制水平γ取值为0.5,v(0)取值为0,计算设定值为60000pa时的10000个采样点的性能指标j1(10000)、计算设定值为70000pa时的10000个采样点的性能指标j2(10000):

[0083][0084][0085]

可知,所设计的第一节气门控制器的φi(t)能够有效抑制由进气歧管压强波动引起的稳压罐与进气歧管之间电子节气门处空气流速波动,提高了稳压罐内空气压强的控制精度。

[0086]

以上仅为本技术的实施例而已,并不用于限制本技术。对于本领域技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的权利要求范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1