一种电化学沉积制备CeO2/NiO涂层的方法及其应用

本发明涉及涂层的制备领域,具体涉及一种电化学沉积制备ceo2/nio涂层的方法及其应用。

背景技术:

1、不锈钢连接体起着连接固体氧化物燃料电池(sofc)单电池和分隔阳极燃料气、阴极空气的双重作用,是平板式sofc中最关键的组件之一。铁素体不锈钢具有热膨胀系数(cte)值与sofc其他组元的cte值非常接近,价格便宜,加工方法简单等优势,因而成为最具发展潜力的连接体材料。然而,在sofc工作环境长时间服役后铁素体不锈钢表面生长的cr2o3膜厚度可达几微米甚至几十微米,氧化膜不断的生长会导致面比电阻增加和电池堆性能下降等不良结果。此外,连接体中的铬挥发会导致sofc性能的严重退化。

2、在铁素体不锈钢连接体表面涂覆高温抗氧化且导电的保护涂层是解决以上问题最简单有效的方法。活性元素氧化物涂层可以显著增强氧化膜的附着力,降低不锈钢氧化速率。然而,它通常太薄和多孔,不能有效地防止长期氧化过程中cr的向外扩散。由金属ni热转化而成的nio涂层是一种导电的、阻止cr挥发的良好屏障。目前采用复合电镀方法将ceo2包埋在ni基复合材料中,以增强不锈钢的抗氧化性能是目前较为普遍的沉积途径。但ni与不锈钢基体会发生互扩散,在氧化膜下方形成奥氏体区域,降低不锈钢高温抗氧化性能。

技术实现思路

1、为解决上述技术问题,本发明提供了一种分步电化学沉积ceo2/nio涂层的方法及其应用,具有活性元素效应的ceo2层不仅通过促进cr2o3扩散障形成和自身的扩散障作用有效地抑制了ni向基体的扩散及基体中cr的向外扩散,而且与nio协同阻止cr的外迁移并降低cr2o3厚度,改善了基体高温抗氧化性能和导电性能。

2、具体技术方案如下:

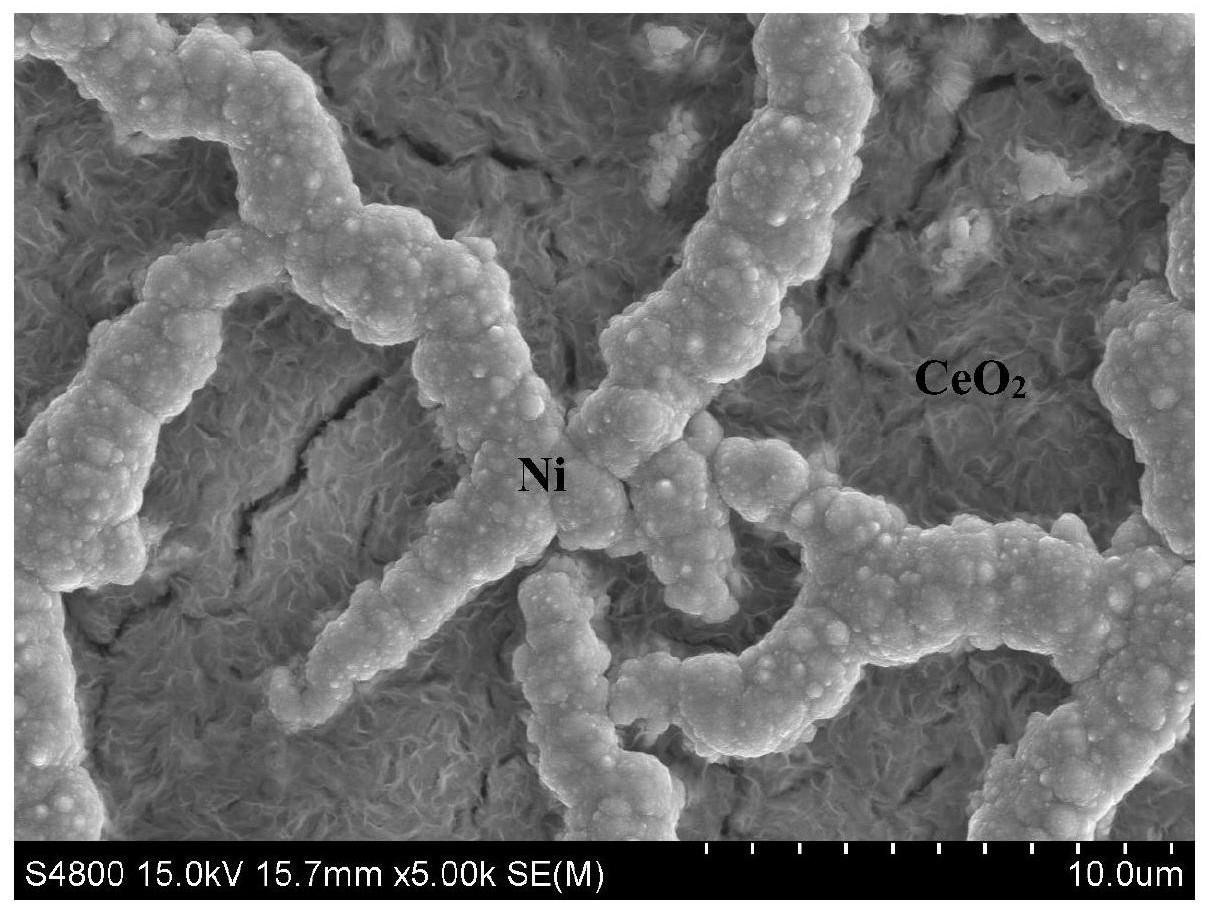

3、(1)电化学沉积制备ceo2/ni复合涂层:配置沉积ceo2电解质溶液,组成如下:硝酸铈20~25g/l,氯化铵5~7g/l,氯化钾3~5g/l。沉积参数为:沉积时间8~10分钟,镀液温度40~50℃,沉积电流密度2.5ma/cm2。以石墨作为阳极,打磨清洗后的基体作为阴极,电化学沉积多级纳米结构ceo2,再电沉积5分钟金属ni,得到ni镶嵌ceo2的纳米复合涂层;

4、(2)热转化:将沉积后的样品随电阻炉升温至800℃,保温1周,随炉冷却至室温后称重,累计氧化时长为10周。获得厚度约为2μm的ceo2/nio涂层,其中涂覆不锈钢氧化速率常数为(4~5)×10-14g2cm-4s-1,表面氧化膜整体面比电阻为20~25mωcm2。

5、与现有技术相比,本发明的技术方案具有如下有益效果:

6、(1)制备过程简单易操作,适用于形状复杂的不锈钢连接体基体;

7、(2)本发明制备的ceo2层为多级纳米结构,可以增加cr2o3形核位点,加速促进cr2o3扩散障形成,抑制氧化初期互扩散的发生;

8、(3)本发明ceo2与nio涂层协同改善sofc连接体的高温抗氧化性能和导电性能,适合作为固体氧化物燃料电池连接体涂层材料。

技术特征:

1.一种电化学沉积制备ceo2/nio涂层的方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.按照权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(1)中的ceo2为多级纳米结构。

3.按照权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(1)中的电沉积ceo2参数为:沉积时间8~10分钟,镀液温度40~50℃,沉积电流密度2.5ma/cm2。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(1)中用于电沉积的溶液组成如下:硝酸铈20~25g/l,氯化铵5~7g/l,氯化钾3~5g/l。

5.按照权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(2)中的氧化时间为10周。

6.按照权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(2)中所述的沉积样品氧化速率常数为(4~5)×10-14g2cm-4s-1。

7.按照权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(2)中氧化10周后热转化膜成分主要为ceo2/nio,涂层厚度为2~4μm。

8.按照权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤(2)中氧化10周后获得的涂覆不锈钢表面氧化膜整体面比电阻为20~25mωcm2。

技术总结

本发明涉及CeO2/NiO涂层的制备领域,具体涉及一种电化学沉积制备CeO2/NiO涂层的方法及其应用,具体制备步骤如下:(1)分步电化学沉积,获得CeO2/Ni复合涂层;(2)热转化,获得CeO2/NiO涂层。该方法具有制备过程简单易操作,适用于形状复杂的不锈钢连接体基体等特点,所制备的CeO2与NiO具有协同改善不锈钢连接体的高温抗氧化性能和导电性能作用,其中CeO2层为多级纳米结构,可以增加Cr2O3形核位点,有效抑制互扩散。

技术研发人员:朱会敏,张钧

受保护的技术使用者:沈阳大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!