一种高效低温液化气体储能系统

1.本发明属于储能技术领域,涉及一种高效低温液化气体储能系统。

背景技术:

2.目前,气体储能系统主要有两种,分别是压缩空气储能系统caes(compressed air energy storage)和低温液化空气储能系统laes(liquid air energy storage)。caes通常与常规发电技术联合使用,在电网负荷低谷期将电能用于压缩空气,在电网负荷高峰期释放压缩空气推动气体膨胀机(又称涡轮机)发电。laes则是利用低谷电或绿电将气体并存储在低温储罐,在用电高峰或应急用电情况下,从储罐中释放液态气体并通过蓄热器加温而汽化变成气态,进而驱动气体膨胀机发电机组发电,实现由储能至电能的转换。需要指出的是,就上述的压缩空气和液化空气储能系统,其工作介质气体为空气,但最近也出现了其它类型的介质气体,如二氧化碳也被用于压缩和液化气体储能系统,但不同介质气体的储能系统工作原理相似,故不做赘述。

3.纵观现有气体储能系统,有以下突出问题:(1)现有压缩气体储能系统复杂,压缩气体储存所需空间巨大,投资成本高、应用场合局限;(2)现存低温液化气体储能系统,均使用低温蓄能器、高温蓄能器、汽化换热器等装置转化成气态气体,再用气体膨胀机减压膨胀并驱动发电机发电,由液态气体储能向电能的转化过程复杂,损耗大,投资大,影响着整个系统的能效和投资回收时间。再者,现存低温液化气体储能系统模块化不强,多在各子工艺流程进行了差异化改进/改动。下面通过公开报道的代表性系统为例,加以说明。

4.专利cn 113202587 b公开了“压缩空气与液态空气的联合储能发电系统”,通过压缩空气与液态空气联合储能工艺流程的改进,解决了压缩空气储能电站储能密度低和运行效率不高的问题,但其流程过于复杂,工业实施难度大;专利cn 106438297 b公开了“一种温度自适应的蓄热式压缩空气储能系统”,解决了传统压缩空气储能系统中存在的湿空气冷凝、非稳态运行过程温度波动大等问题,但其增加了多个回热器和储罐等装置,导致系统更复杂、占地面积大、投资成本高。

5.专利us 9,705,382 b2公开了“electricity generation device and method employing cryogenic fluid,evaporator,superheater,and expansion turbine”,主要涉及一种零排放发电的低温液化储能装置和方法。能量以液化气形态存储在高压罐内,一旦由电力需求,首先利用汽化器将液态气体转化成气态,再进入气体膨胀机转化成轴功用于驱动发电机发电,但从液态气体能量向电能转化需要流经多部件/部机,其能量转化过程复杂、损失大,而且还需要外部热源加热,很大程度上限制了其应用。专利us 9,890,712 b2“method and apparatus for power storage”公开了一种低温液化储能系统,该系统可以捕获、存储以及回收利用低温储能系统能量转化过程中所产生的冷/热能。然而,其工作介质同样需要经由高温蓄热器、低温蓄热器以及气化换热器等部件/部机,能量转化过程复杂,损耗大,同时占地和投资大。

6.专利cn 107923576 b“用于控制低温能量储存系统中的压力的系统和方法”公开

了一种用于控制液态空气能量储存系统的低温液体储存罐和冷再循环系统的压力的改进方法,用于控制其子系统中的压力。但此系统提出的多个实例均是在原有的基础系统上通过添加设备,而实施的,并未有解决现有低温液化气储能固有的问题。

技术实现要素:

7.本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种高效低温液化气体储能系统,该系统能够实现气体储能,同时具备投资成本低、所需空间小、转化过程简单及能耗较低的特点。

8.为达到上述目的,本发明所述的高效低温液化气体储能系统包括发电机、电动机、低温液体膨胀机、低温泵、若干低压液化气储罐及若干高压液化气储罐;

9.低温液体膨胀机的出口与各低压液化气储罐的入口相连通,各低压液化气储罐的出口通过管道并管后与低温泵的入口相连通,低温泵的出口与各高压液化气储罐的入口相连通,各高压液化气储罐的出口通过管道并管后与低温液体膨胀机的入口相连通,电动机的输出轴与低温泵的驱动轴相连接,低温液体膨胀机的输出轴与发电机的驱动轴相连接。

10.低温液体膨胀机的出口经第一入口汇集管路与各低压液化气储罐的入口相连通。

11.各低压液化气储罐的出口通过管道并管后经第一出口汇集管道与低温泵的入口相连通。

12.低温泵的出口经第二入口汇集管道与各高压液化气储罐的入口相连通。

13.各高压液化气储罐的出口通过管道并管后经第二出口汇集管道与低温液体膨胀机的入口相连通。

14.各低压液化气储罐l的入口处均设置有第一进口自动调节式截止阀。

15.各低压液化气储罐的出口处均设置有第一出口自动调节式截止阀。

16.各高压液化气储罐的入口处均设置有第二进口自动调节式截止阀。

17.各高压液化气储罐的出口处均设置有第二出口自动调节式截止阀。

18.在工作时,利用低谷电或绿电驱动低温泵工作,将低压液化气储罐中的液化介质加压后输送至高压液化气储罐中,进行低谷电或绿电的储能;

19.在电力短缺时,将高压液化气储罐中存储的高压液化气送入低温液体膨胀机中做功,通过低温液体膨胀机带动发电机发电,低温液体膨胀机输出的降压后的液化介质进入低压液化气储罐中进行存储。

20.本发明具有以下有益效果:

21.本发明所述的高效低温液化气体储能系统在具体操作时,采用模块式布局方式,即包括多个高压液化气储罐及多个低压液化气储罐,布置较为灵活,同时适应性较强,建设地点不受限制,可以根据需要选择开启一定数量的高压液化气储罐及低压液化气储罐,满足不同规模的储能需求,另外,本发明均采用两台动设备,即低温液体膨胀机及低温泵,结构简单,可靠性较高,并且避免使用换热器,所占空间小,转化过程简单,成本较低,能量损失小,能效较高,实用性极强。

附图说明

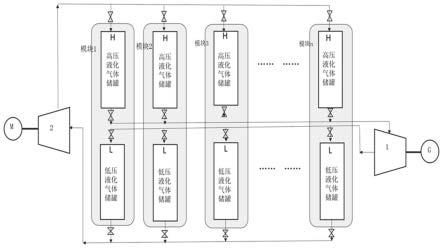

22.图1为本发明的结构示意图。

23.其中,1为低温液体膨胀机、g为发电机、2为低温泵、m为电动机、h为高压液化气储罐、l为低压液化气储罐。

具体实施方式

24.为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,不是全部的实施例,而并非要限制本发明公开的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要的混淆本发明公开的概念。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。

25.在附图中示出了根据本发明公开实施例的结构示意图。这些图并非是按比例绘制的,其中为了清楚表达的目的,放大了某些细节,并且可能省略了某些细节。图中所示出的各种区域、层的形状及它们之间的相对大小、位置关系仅是示例性的,实际中可能由于制造公差或技术限制而有所偏差,并且本领域技术人员根据实际所需可以另外设计具有不同形状、大小、相对位置的区域/层。

26.参考图1,本发明所述的高效低温液化气体储能系统包括低温液体膨胀机1、低温泵2、若干低压液化气储罐l及若干高压液化气储罐h;

27.低温液体膨胀机1的出口经第一入口汇集管路与各低压液化气储罐l的入口相连通,各低压液化气储罐l的出口通过管道并管后经第一出口汇集管道与低温泵2的入口相连通,低温泵2的出口经第二入口汇集管道与各高压液化气储罐h的入口相连通,各高压液化气储罐h的出口通过管道并管后经第二出口汇集管道与低温液体膨胀机1的入口相连通。

28.各低压液化气储罐l的入口处均设置有第一进口自动调节式截止阀,各低压液化气储罐l的出口处均设置有第一出口自动调节式截止阀;各高压液化气储罐h的入口处均设置有第二进口自动调节式截止阀,各高压液化气储罐h的出口处均设置有第二出口自动调节式截止阀。

29.电动机m的输出轴与低温泵2的驱动轴相连接,低温液体膨胀机1的输出轴与发电机g的驱动轴相连接。

30.在实际操作时,可以将一个低压液化气储罐l和一个高压液化气储罐h组成一个储能模块,所述低温液体膨胀机1为卧式单级或者多级液力透平,也可以为立式潜液单级或多级结构。所述低温泵2可以为卧式单级或多级离心泵,也可以是立式潜液单级或多级离心泵,还可以是容积泵,例如柱塞、活塞泵。

31.本发明的工作原理为:

32.利用低谷电或绿电(如工业余能发电、太阳能发电等)驱动低温泵2工作,将低压液化气储罐l中的液化介质加压后输送至高压液化气储罐h中,进行低谷电或绿电的存储;当遇到用电高峰或任何电力短缺时,则将高压液化气储罐h中存储的高压液化气送入低温液体膨胀机1中做功,通过低温液体膨胀机1带动发电机g发电或驱动其它动力设备,低温液体膨胀机1输出的降压后的液化介质进入低压液化气储罐l中进行存储。

33.需要说明的是,本发明中各低压液化气储罐l的入口处均设置有第一进口自动调节式截止阀,各低压液化气储罐l的出口处均设置有第一出口自动调节式截止阀;各高压液

化气储罐h的入口处均设置有第二进口自动调节式截止阀,各高压液化气储罐h的出口处均设置有第二出口自动调节式截止阀,可以根据实际需要接通一定数量的低压液化气储罐l及高压液化气储罐h,以充分利用低谷电及绿电,同时满足电能深度调峰的需求。

34.最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,尽管参照上述实施例对本发明进行了详细的说明,所属领域的普通技术人员应当理解:依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,而未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,其均应涵盖在本发明的权利要求保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1