用于减震系统的控制方法、装置及减震系统与流程

本技术涉及压缩机减震,具体地涉及一种用于减震系统的控制方法、装置及减震系统。

背景技术:

1、目前,车载式气体压缩机减震方式是通过在地脚螺栓处连接减震座,抵消由于运动部件而产生的振动,达到减震吸能的目的。但是,传统的汽车减震器减震范围有限,当遇到比较大的振动冲击时,仍然无法完全彻底消除由于系统运行时所产生的激振力。并且,如果长时间遇到较大的冲击力作用与减震器,会使得减震器的寿命大幅度下降,减震效果也会趋于恶化。

技术实现思路

1、本技术实施例的目的是提供一种用于减震系统的控制方法、装置及减震系统,用以解决现有技术中减震效果差、减震器寿命短的技术问题。

2、为了实现上述目的,本技术第一方面提供一种用于减震系统的控制方法,减震系统至少包括一个减震装置,每个减震装置与激振源连接,每个减震装置包括弹性组件、电感线圈组件及磁体组件,每个弹性组件在受到激振源产生的激振力后产生与激振力方向相反的弹力,每个电感线圈组件在通电时对磁体组件产生的作用力与激振力方向相反,控制方法包括:

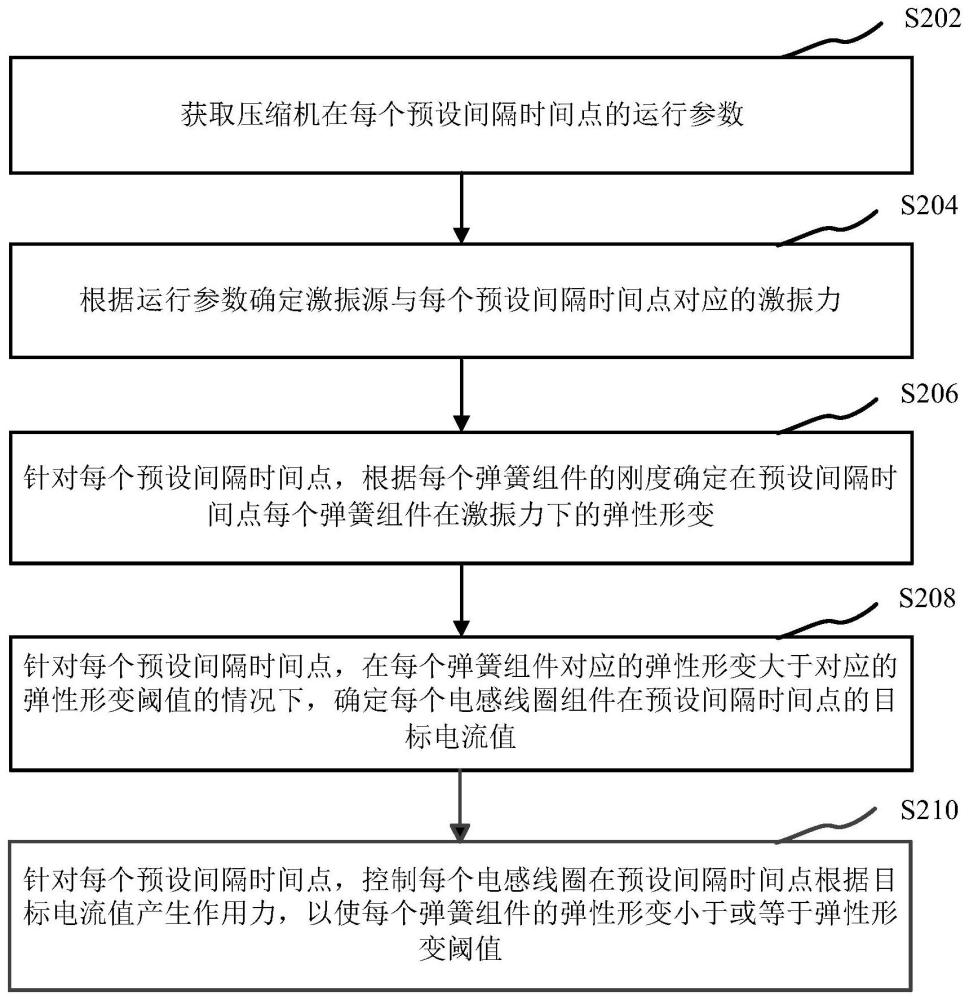

3、获取激振源在每个预设间隔时间点的运行参数;

4、根据运行参数确定激振源与每个预设间隔时间点对应的激振力;

5、针对每个预设间隔时间点,根据每个弹性组件的刚度确定在预设间隔时间点每个弹性组件在激振力下的弹性形变;

6、针对每个预设间隔时间点,在每个弹性组件对应的弹性形变大于对应的弹性形变阈值的情况下,确定每个电感线圈组件在预设间隔时间点的目标电流值;

7、针对每个预设间隔时间点,控制每个电感线圈在预设间隔时间点根据目标电流值产生作用力,以使每个弹性组件的弹性形变小于或等于弹性形变阈值。

8、在本技术的实施例中,激振源为压缩机,压缩机包括进气管道和出气管道,运行参数包括进气管道与出气管道之间的压力差值和流量差值,根据运行参数确定激振源与每个预设间隔时间点对应的激振力包括:构建与激振力对应的本构模型;针对每个预设间隔时间点,将预设间隔时间点对应的压力差值和流量差值输入至本构模型,以通过本构模型输出与压缩机在预设间隔时间点对应的激振力。

9、在本技术的实施例中,针对每个预设间隔时间点,在每个弹性组件对应的弹性形变大于对应的弹性形变阈值的情况下,确定每个电感线圈组件在预设间隔时间点的目标电流值包括:针对每个预设间隔时间点,在每个弹性组件对应的弹性形变大于对应的弹性形变阈值的情况下,确定每个弹性组件对应的弹性形变与对应的弹性形变阈值之间的形变差值;针对每个预设间隔时间点,根据每个形变差值确定每个电感线圈组件在预设间隔时间点通电时针对磁体组件待产生的目标作用力;针对每个预设间隔时间点,根据每个目标作用力确定每个电感线圈组件在预设间隔时间点的目标电流值。

10、在本技术的实施例中,针对每个预设间隔时间点,根据每个弹性组件的刚度确定在预设间隔时间点每个弹性组件在激振力下的弹性形变包括:获取减震系统包括的减震装置的数量;针对每个预设间隔时间点,根据每个弹性组件的刚度和减震装置的数量,确定在预设间隔时间点每个弹性组件在激振力下的弹性形变。

11、在本技术的实施例中,针对每个减震装置,减震装置还包括上底座组件、上外壳组件以及下外壳组件,上底座组件的上部与激振源连接,上底座组件的下部分别与上外壳组件及弹性组件连接,上外壳组件与下外壳组件滑动连接。

12、在本技术的实施例中,每个减震装置还包括安装于上外壳组件的位移传感器,针对每个预设间隔时间点,控制每个电感线圈在预设间隔时间点根据目标电流值对磁体组件产生作用力包括:针对每个预设间隔时间点,获取每个位移传感器检测的每个上外壳组件的位移;针对每个预设间隔时间点,在每个上外壳组件的位移大于或等于预设位移阈值的情况下,控制对应的电感线圈在预设间隔时间点根据目标电流值对磁体组件产生作用力。

13、在本技术的实施例中,针对每个减震装置,减震装置还包括下底座组件,电感线圈组件、下外壳组件与下底座组件连接,磁体组件与上底座组件的下部连接。

14、本技术第二方面提供一种用于减震系统的控制装置,包括:

15、存储器,被配置成存储指令;以及

16、处理器,被配置成从存储器调用指令以及在执行指令时能够实现根据上述的用于减震系统的控制方法。

17、本技术第三方面提供一种减震系统,包括:

18、激振源;

19、至少一个减震装置,与激振源连接,每个减震装置包括弹性组件、电感线圈组件及磁体组件,每个弹性组件在受到激振源产生的激振力后产生与激振力方向相反的弹力,每个电感线圈组件在通电时对磁体组件产生的作用力与激振力方向相反;以及

20、根据上述的用于减震系统的控制装置。

21、在本技术的实施例中,激振源为压缩机,压缩机包括进气管道、出气管道、第一压力传感器、第二压力传感器、第一流量传感器以及第二流量传感器,第一压力传感器和第一流量传感器与进气管道连接,分别用于测量进气管道的气体压力和气体流量,第二压力传感器与第二流量传感器与出气管道连接,分别用于测量出气管道的气体压力和气体流量;针对每个减震装置,减震装置还包括上底座组件、上外壳组件、下外壳组件、位移传感器以及下底座组件,上底座组件的上部与压缩机连接,上底座组件的下部分别与上外壳组件、弹性组件及磁体组件连接,上外壳组件与下外壳组件滑动连接,电感线圈组件、下外壳组件与下底座组件连接,位移传感器与上外壳组件连接,位移传感器用于测量上外壳组件的位移。

22、本技术第四方面提供一种机器可读存储介质,该机器可读存储介质上存储有指令,该指令用于使得机器执行根据上述的用于减震系统的控制方法。

23、通过上述技术方案,减震系统至少包括一个减震装置,每个减震装置与激振源连接,每个减震装置包括弹性组件、电感线圈组件及磁体组件,每个弹性组件在受到激振源产生的激振力后产生与激振力方向相反的弹力,每个电感线圈组件在通电时对磁体组件产生的作用力与激振力方向相反,控制方法包括:获取激振源在每个预设间隔时间点的运行参数;根据运行参数确定激振源与每个预设间隔时间点对应的激振力;针对每个预设间隔时间点,根据每个弹性组件的刚度确定在预设间隔时间点每个弹性组件在激振力下的弹性形变;针对每个预设间隔时间点,在每个弹性组件对应的弹性形变大于对应的弹性形变阈值的情况下,确定每个电感线圈组件在预设间隔时间点的目标电流值;针对每个预设间隔时间点,控制每个电感线圈在预设间隔时间点根据目标电流值产生作用力,以使每个弹性组件的弹性形变小于或等于弹性形变阈值。根据每个预设间隔时间点的运行参数计算激振力,以计算每个弹性组件待发生的弹性形变。在弹性形变大于预设形变阈值的情况下,根据形变差值优化调节电感线圈组件的电流,以优化调节电感线圈组件生成的电磁力,补偿减震效果,保护减震装置的弹性组件,达到延长减震装置的使用寿命的效果。并且,通过多个减震装置的弹性组件、电感线圈以及磁体组件实现共同减震效果,使得减震系统处于稳定安全的状态。

24、本技术实施例的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!