多层片式瓷介电容器的制作方法

[0001]

本发明涉及电容器技术领域,具体而言,涉及一种多层片式瓷介电容器。

背景技术:

[0002]

陶瓷电子器件中,多层陶瓷电容器包括多个堆叠的介电层,具有插入它们之间的介电层的互相面对排列的内部电极,以及电连接到内部电极的外部电极。多层陶瓷电容器由于它具有如小尺寸、高容量、易于安装等优点已被广泛应用于移动通信的部件,如笔记本电脑、个人数字助理(pdas)、移动电话等。

[0003]

一般用途的多层片式瓷介电容器(mlcc)内部是多层平行板电容器并联结构,适合于工作电压小于500v条件下使用,无法满足高工作电压的需求。进一步地,出现了利用串联结构以提升击穿电压的装置,但是由于其内部构造问题,导致其击穿电压提升有限,仍然难以满足高工作电压的需求。

技术实现要素:

[0004]

本发明的目的包括,例如,提供了一种多层片式瓷介电容器,其工作电压更高,能够满足高工作电压的需求。

[0005]

本发明的实施例可以这样实现:

[0006]

第一方面,本发明提供一种多层片式瓷介电容器,包括:

[0007]

陶瓷介质层;

[0008]

多个嵌设在所述陶瓷介质层中的第一电极层,所述第一电极层包括依次间隔且位于同一平面内的第一内电极、第二内电极和第三内电极,且所述第一内电极和所述第三内电极暴露于所述陶瓷介质层的两端;

[0009]

多个嵌设在所述陶瓷介质层中的第二电极层,且多个所述第二电极层与多个所述第一电极层交替间隔设置,所述第二电极层包括间隔且位于同一平面内的第四内电极和第五内电极;

[0010]

包覆在所述陶瓷介质层两端的外电极,两个所述外电极分别与所述第一内电极和所述第三内电极电接触;

[0011]

其中,所述第四内电极的一端与相邻的所述第一内电极相对应,并形成第一电容部件,所述第四内电极的另一端与相邻的所述第二内电极相对应,并形成第二电容部件,所述第五内电极的一端与相邻的所述第二内电极相对应,并形成第三电容部件,所述第五内电极的另一端与相邻的所述第三内电极相对应,并形成第四电容部件,所述第一电容部件、所述第二电容部件、所述第三电容部件和所述第四电容部件依次串联。

[0012]

在可选的实施方式中,所述第一内电极与相邻的第二内电极之间的第一电极间隙为d1,所述第二内电极与相邻的所述第三内电极之间的第二电极间隙为d2,所述第三内电极与相邻的所述第四内电极之间的第三电极间隙为d3,其中,d1=d2=d3。

[0013]

在可选的实施方式中,所述第四内电极与相邻的所述外电极之间的第四电极间隙

为l1,所述第五内电极与相邻的所述外电极之间的第五电极间隙为l2,其中,l1=l2。

[0014]

在可选的实施方式中,所述第四电极间隙l1大于或等于所述第一电极间隙d1。

[0015]

在可选的实施方式中,所述第一电极层和所述第二电极层的之和为奇数个,且每个所述第二电极层嵌设在两个所述第一电极层之间。

[0016]

在可选的实施方式中,所述第一内电极、所述第二内电极、所述第三内电极、所述第四内电极以及所述第五内电极的厚度相等。

[0017]

在可选的实施方式中,所述第一内电极的厚度在1μm至10μm之间。

[0018]

在可选的实施方式中,所述陶瓷介质层包括第一包覆层、第二包覆层和多个介电层,所述第一包覆层设置于多个所述第一电极层的顶部,所述第二包覆层设置于多个所述第二电极层的底部,多个所述介电层分别对应设置在相邻的所述第一电极层和所述第二电极层之间,并位于所述第一包覆层和所述第二包覆层之间。

[0019]

在可选的实施方式中,所述介电层的厚度在30μm至3000μm之间。

[0020]

在可选的实施方式中,所述第一包覆层和所述第二包覆层的厚度均大于所述介电层的厚度。

[0021]

本发明实施例的有益效果包括,例如:

[0022]

本发明实施例提供的多层片式瓷介电容器,通过合理布置第一至第五内电极,并且使得第一电容部件、第二电容部件、第三电容部件以及第四电容部件的串联形成电容,且电容量相同,根据电容器分压原理,当串联的每个小电容器承受的电压为u0,则整个电容器能够承受的电压为4u0。因此本发明提供的多层片式瓷介电容器串联结构电容器能够承受更高的直流和射频电压。

附图说明

[0023]

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0024]

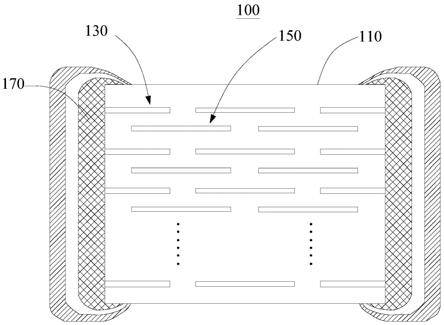

图1为本发明实施例提供的多层片式瓷介电容器的内部结构示意图;

[0025]

图2为本发明实施例提供的多层片式瓷介电容器的外部结构示意图;

[0026]

图3为图1中陶瓷介质层的结构示意图。

[0027]

图标:100-多层片式瓷介电容器;110-陶瓷介质层;111-第一包覆层;113-第二包覆层;115-介电层;130-第一电极层;131-第一内电极;133-第二内电极;135-第三内电极;150-第二电极层;151-第四内电极;153-第五内电极;170-外电极。

具体实施方式

[0028]

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

[0029]

因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护

的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0030]

应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

[0031]

在本发明的描述中,需要说明的是,若出现术语“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0032]

此外,若出现术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0033]

正如背景技术中所公开的,现有的多层片式瓷介电容器,通常采用的平行板式的多层电容器,多层电容器之间实现并联,其适合工作的电压通常在500v以下,无法满足高电压的工作状态。而现有的串联式的多层电容器,由于其内部构造布局不合理,导致其仅仅能够实现2个的串联结构,对于击穿电压的提升作用有限,工作电压至多仅仅能够达到3600v,对于更高电压的工作状态,现有技术中未有相应的电容器能够满足。

[0034]

此外,现有的多层片式瓷介电容器,在高压状态下,电容器端头附近电场分布不均匀,容易出现电极件飞弧放电现象,而长时间放电会将电容器烧毁,影响电容器质量。

[0035]

为了解决上述问题,本发明实施例提供了一种多层片式瓷介电容器,需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明的实施例中的特征可以相互结合。

[0036]

第一实施例

[0037]

请参考图1至图3,本实施例提供了一种多层片式瓷介电容器100,能够承受更高的直流和射频电压,同时能够使得电容器瓷体表面电场分布均匀,避免电容器在高压条件下瓷体表面产生飞弧放电,避免烧毁电容器。

[0038]

本实施例提供的多层片式瓷介电容器100,包括陶瓷介质层110、多个第一电极层130、多个第二电极层150和两个外电极170,多个第一电极层130嵌设在陶瓷介质层110中,多个第二电极层150嵌设在陶瓷介质层110中,且多个第二电极层150与多个第一电极层130交替间隔设置,两个外电极170包覆在陶瓷介质层110的两端。

[0039]

每个第一电极层130包括依次间隔且位于同一平面内的第一内电极131、第二内电极133和第三内电极135,且第一内电极131和第三内电极135暴露于陶瓷介质层110的两端;每个第二电极层150包括间隔且位于同一平面内的第四内电极151和第五内电极153;且第一电极层130和第二电极层150相互平行,两个外电极170分别与第一内电极131和第三内电极135电接触。

[0040]

需要说明的是,本实施例提供的多层片式瓷介电容器100为高压、射频微波电容器。本实施例中第一内电极131和第三内电极135分别延伸至陶瓷介质层110的两个端面,两个外电极170包覆在陶瓷介质层110的两个端面,并与第一内电极131和第三内电极135接触,从而实现电连接。

[0041]

其中,第四内电极151的一端与相邻的第一内电极131相对应,并形成第一电容部件,第四内电极151的另一端与相邻的第二内电极133相对应,并形成第二电容部件,第五内

电极153的一端与相邻的第二内电极133相对应,并形成第三电容部件,第五内电极153的另一端与相邻的第三内电极135相对应,并形成第四电容部件,第一电容部件、第二电容部件、第三电容部件和第四电容部件依次串联。

[0042]

需要说明的是,本实施例中第一内电极131、第二内电极133、第三内电极135、第四内电极151以及第五内电极153均呈板状,且相互之间均间隔设置,并且构成第一电极层130的第一内电极131、第二内电极133、第三内电极135与构成第二电极层150的第四内电极151和第五内电极153交错设置,第四内电极151横置在第一内电极131和第二内电极133之间,其左右两部分分别与第一内电极131和第二内电极133相对应,第五内电极153横置在第二内电极133和第三内电极135之间,其左右部分分别与第二内电极133和第三内电极135相对应,从而依次构成了第一电容部件、第二电容部件、第三电容部件和第四电容部件,而第一内电极131和第三内电极135与外电极170电连接,使得第一电容部件、第二电容部件、第三电容部件和第四电容部件依次串联,并且它们的电容量相等,根据电容器分压原理,当串联的每个电容部件承受的电压为u0,则整个电容器能够承受的电压为4u0。因此本实施例提供的多层片式瓷介电容器100串联结构电容器能够承受更高的直流和射频电压。

[0043]

在本实施例中,依次串联的第一电容部件、第二电容部件、第三电容部件和第四电容部件构成了中间电容器,相邻的中间电容器再并联,最终结合外电极170构成了多层片式瓷介电容器100。

[0044]

需要说明的是,本实施例中第一内电极131、第二内电极133、第三内电极135、第四内电极151以及第五内电极153的材料相同,且均为金属材料,例如:铜、钯、银钯合金、银、铂等,在此不做具体限定。

[0045]

在本实施例中,第一内电极131与相邻的第二内电极133之间的第一电极间隙为d1,第二内电极133与相邻的第三内电极135之间的第二电极间隙为d2,第三内电极135与相邻的第四内电极151之间的第三电极间隙为d3,其中,d1=d2=d3。

[0046]

在本实施例中,第四内电极151与相邻的外电极170之间的第四电极间隙为l1,第五内电极153与相邻的外电极170之间的第五电极间隙为l2,其中,l1=l2。具体地,通过合理设置第一电极间隙d1、第二电极间隙d2、第三电极间隙d3、第四电极间隙l1和第五电极间隙l3,使得第一电极层130和第二电极层150的各个内电极分布均匀,同时由于第一电极层130和第二电极层150相互平行,能够实现相邻两个内电极之间的对位面积和间距相同,进而保证了第一电容部件、第二电容部件、第三电容部件和第四电容部件的电容相同,保证每个电容部件分得的电压相同,承受的电场强度相同,不会出现某个电容部件由于分得的电压高于其它电容部件而形成击穿。

[0047]

在本实施例中,第四电极间隙l1大于或等于第一电极间隙d1。优选地,第四电极间隙l1与第一电极间隙d1相等,同时在左右宽度方向上,第二内电极133的宽度、第四内电极151的宽度、第五内电极153的宽度相同,第一内电极131的宽度与第三内电极135的宽度相同,并且第二内电极133的宽度为3d1,第一内电极131的宽度为2d1,陶瓷介质层110的整体宽度为9d1,从而进一步保证第一电容部件、第二电容部件、第三电容部件和第四电容部件的电容相同。

[0048]

在本实施例中,第一电极层130和第二电极层150的之和为奇数个,且每个第二电极层150嵌设在两个第一电极层130之间。具体地,第一电极层130和第二电极层150的之和

为奇数个,从而保证了堆叠电极总层数为奇数,同时多个第二电极层150嵌设在多个第一电极层130之间,保证了最上面一层与最下面一层的电极图案为第一内电极131、第二内电极133和第三内电极135,从而使得电容器瓷体表面电场分布均匀,避免了外部电极在高压条件下在瓷体表面产生飞弧放电现象。

[0049]

需要说明的是,本实施例中电极堆叠层数为奇数个,同时最上面一层与最下面一层均为第一电极,其电极图案为第一内电极131、第二内电极133和第三内电极135,也就是说最上层和最下层的电极图案均直接与外电极170电连接,避免了外部电极的端部与第四外电极170、第五外电极170间隙设置。

[0050]

传统的多层瓷介电容器,最外层的内电极与外电极的端头间隙设置,当在电容器两端施加电压时,在电容器的两个端头与最外层内电极形成尖端电场,导致两个端头附近的磁体电场强度集中,电场强度高,容易导致在电容器表面出现飞弧放电现象。而本实施例中,由于最外面一层连接两个端头的第一内电极131和第三内电极135与端头(外部电极)相连,电势相等,不会产生尖端电场,所以两个端头附近瓷体电场分布均匀,电场强度较普通多层瓷介电容器结构要小很多,电容器较不容易出现飞弧放电。

[0051]

具体地,本实施例中堆叠电极总层数为n,位于第一层的第一电极层130下方的第一电容部件为c11,第二电容部件为c12,第三电容部件为c13,第四电容部件为c14,位于第二层的第二电极层150下方的第一电容部件为c21,第二电容部件为c12,第三电容部件为c13,第四电容部件为c14,依次类推,位于第(n-1)层的第二电极层150下方的第一电容部件为c(n-1)1,第二电容部件为c(n-1)2,第三电容部件为c(n-1)3,第四电容部件为c(n-1)4,位于第n层为第一电极层130。

[0052]

在本实施例中,第一内电极131、第二内电极133、第三内电极135、第四内电极151以及第五内电极153的厚度相等。具体地,第一内电极131的厚度在1μm至10μm之间,优选地,第一内电极131的厚度为5μm。

[0053]

陶瓷介质层110包括烧结为一体的第一包覆层111、第二包覆层113和多个介电层115,第一包覆层111设置于多个第一电极层130的顶部,第二包覆层113设置于多个第二电极层150的底部,多个介电层115分别对应设置在相邻的第一电极层130和第二电极层150之间,并位于第一包覆层111和第二包覆层113之间。具体地,陶瓷介质层110采用陶瓷薄膜层叠后高温烧结形成,其中第一电极层130的电极图形通过丝网印刷的方法印刷在介电层115上,第二电极层150的电极图形通过丝网印刷的方法印刷在介电层115上,其中第一包覆层111和第二包覆层113的薄膜厚度均大于介电层115的薄膜厚度,从而通过第一包覆层111和第二包覆层113起到保护作用,并且也能够隔绝电极的端点与内电极。

[0054]

在本实施例中,多个介电层115的厚度相同,从而使得第一电极层130与第二电极层150之间的距离处处相同,保证了第一电容部件、第二电容部件、第三电容部件以及第四电容部件的电容相同。具体地,介电层115的厚度在30μm至3000μm之间,优选地,介电层115的厚度为50μm。

[0055]

在本实施例中,陶瓷介质层110采用各种介电陶瓷制成,例如氧化铝、刚玉、莫来石、镁橄榄石、氧化镁、氧化锆、锆英石、氮化硼、氮化铝、氧化铍、锂辉石及各种玻璃陶瓷等,在此不做具体限定。

[0056]

在本实施例中,外电极170由层层包覆的内层、中间层以及外层构成,其中内层为

银或者铜,中间层为电镀镍或者铜,外层为电镀锡。

[0057]

本实施例提供的多层片式瓷介电容器100的制作方法如下:将陶瓷粉料与有机粘合剂放入球磨罐或砂磨机中,经过一定时间研磨与分散,形成均匀的陶瓷浆料。然后,将陶瓷浆料流延在聚酯薄膜上(pet),经过干燥,形成陶瓷薄膜,即形成介电层115。在陶瓷薄膜上通过丝网印刷的方法印刷内电极图形,内电极金属为银、银钯合金、铂、镍及铜等金属,再次进行干燥。将印刷有内部电极的陶瓷薄膜层叠起来,第一电极层130和第二电极层150中的内电极沿着电容器宽度方向进行错位,错位大小为电容器宽度大小,宽度方向对齐,第一电极层130和第二电极层150之间可以增加空白陶瓷膜,以提高电极间介电层115的厚度,最后在上下各加一个厚度较厚的陶瓷膜作保护膜,从而形成第一包覆层111和第二包覆层113。将陶瓷bar块放入静水压机中,进行热压,使各层之间紧密结合在一起。将热压好的陶瓷bar块切割成需要的电容器单体。电容器经过排出有机粘合剂后,进行高温烧结,形成陶瓷介质层110。经过倒角,进行外电极170涂布,首先粘上银或铜浆,经过高温烧结(600-820℃左右),然后依次电镀镍和电镀锡,形成多层片式瓷介电容器100。

[0058]

本实施例中采用两张电极图案网版设计来实现第一电极层130和第二电机层的团设计,其具体方法可参考现有技术中的电极图案网版设计。

[0059]

综上所述,本实施例提供的多层片式瓷介电容器100,通过合理布置第一至第五内电极153,并且使得第一电容部件、第二电容部件、第三电容部件以及第四电容部件的串联形成电容,根据电容器分压原理,当串联的每个小电容器承受的电压为u0,则整个电容器能够承受的电压为4u0。因此本实施例提供的多层片式瓷介电容器100串联结构电容器能够承受更高的直流和射频电压。此外,通过设计最上面一层与最下面一层的电极图案为第一内电极131、第二内电极133和第三内电极135,从而使得电容器瓷体表面电场分布均匀,避免了外部电极在高压条件下在瓷体表面产生飞弧放电现象。

[0060]

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1