一种轻薄型贴片式三极管的制作方法

[0001]

本实用新型涉及三极管,具体公开了一种轻薄型贴片式三极管。

背景技术:

[0002]

三极管,是一种控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关,是电子电路的核心元件。贴片式三极管是通过贴片形式封装的三极管结构。

[0003]

现有技术中,贴片式三极管通常包括绝缘封装体、三极管芯片以及三个导电引脚,三极管芯片焊接在其中一个导电引脚上,三极管芯片顶部的两个电极通过引线与另外两个导电引脚连接,最后注塑封装获得贴片式三极管。导电引脚一般设置为z形结构,用于避免三极管内部结构发生短路,三极管内部结构的高度较大,且引线需要有一定的空间用于弯折,进一步增大三极管内部结构的高度,最终导致贴片式三极管的厚度不够小,无法更进一步适配现代电子产品的薄型化设计需求。

技术实现要素:

[0004]

基于此,有必要针对现有技术问题,提供一种轻薄型贴片式三极管,纵向空间利用率高,贴片式三极管的厚度小、散热性能好。

[0005]

为解决现有技术问题,本实用新型公开一种轻薄型贴片式三极管,包括绝缘封装体、第一导电引脚、第二导电引脚、第三导电引脚和三极管芯片,绝缘封装体内设有绝缘散热板,三极管芯片固定于绝缘散热板上,绝缘散热板上设有引线让位槽,第一导电引脚和第二导电引脚位于绝缘散热板一方向上的两侧,第三导电引脚位于绝缘散热板另一方向上的一侧;

[0006]

第一导电引脚呈l形,第一导电引脚包括第一导电板和厚度为d的第一导电块,第一导电板的底部设有第一接线槽;

[0007]

第二导电引脚呈l形,第二导电引脚包括第二导电板和厚度为d的第二导电块,第二导电板的底部设有第二接线槽;

[0008]

第三导电引脚上设有与引线让位槽连通的第三接线槽,第三导电引脚的顶面与绝缘散热板的顶面共面;

[0009]

三极管芯片顶部的两个电极分别焊接有第一引线和第二引线,三极管芯片的底部电极焊接有第三引线,第一引线远离三极管芯片的一端焊接在第一接线槽内,第二引线远离三极管芯片内的一端焊接在第二接线槽内,第三引线远离三极管芯片的一端焊接在第三接线槽内,第三引线位于引线让位槽内,三极管芯片的厚度为p,绝缘散热板的厚度为q,p+q=d。

[0010]

进一步的,第一导电板上设有第一加固槽,第二导电板上设有第二加固槽,第一加固槽和第二加固槽均位于绝缘封装体内。

[0011]

进一步的,第三导电引脚的侧面设有第三加固槽,第三加固槽位于绝缘封装体内。

[0012]

进一步的,绝缘散热板为绝缘陶瓷座。

[0013]

进一步的,绝缘散热板的侧面固定有加固翅片。

[0014]

本实用新型的有益效果为:本实用新型公开一种轻薄型贴片式三极管,设置导电板位于三极管芯片的上平面,并在导电板的底部设置接线槽用于为引线让位,能够有效提高贴片式三极管内部纵向空间的利用率,从而有效减小贴片式三极管的厚度,更能适配现代电子产品的薄型化设计需求,绝缘散热板不仅能够提高整体的散热性能,还能有效避免内部线路发生短路,贴片式三极管整体结构的可靠性高。

附图说明

[0015]

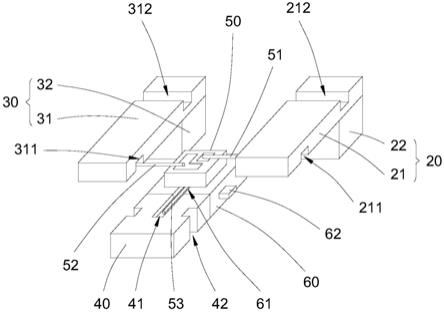

图1为本实用新型的立体结构示意图。

[0016]

图2为本实用新型隐藏绝缘封装体后的结构示意图。

[0017]

附图标记为:绝缘封装体10、第一导电引脚20、第一导电板21、第一接线槽211、第一加固槽212、第一导电块22、第二导电引脚30、第二导电板31、第二接线槽311、第二加固槽312、第二导电块32、第三导电引脚40、第三接线槽41、第三加固槽42、三极管芯片50、第一引线51、第二引线52、第三引线53、绝缘散热板60、引线让位槽61、加固翅片62。

具体实施方式

[0018]

为能进一步了解本实用新型的特征、技术手段以及所达到的具体目的、功能,下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述。

[0019]

参考图1、图2。

[0020]

本实用新型实施例公开一种轻薄型贴片式三极管,包括绝缘封装体10、第一导电引脚20、第二导电引脚30、第三导电引脚40和三极管芯片50,第一导电引脚20、第二导电引脚30、第三导电引脚40和绝缘封装体10的底面共面,绝缘封装体10内设有绝缘散热板60,三极管芯片50固定于绝缘散热板60上,绝缘散热板60上设有引线让位槽61,第一导电引脚20和第二导电引脚30位于绝缘散热板60一方向上的两侧,第三导电引脚40位于绝缘散热板60另一方向上的一侧,第一导电引脚20和第二导电引脚30均与绝缘散热板60间隔设置,第三导电引脚40与绝缘散热板60固定连接;

[0021]

第一导电引脚20呈倒l形,第一导电引脚20包括第一导电板21和厚度为d的第一导电块22,第一导电块22位于第一导电板21远离三极管芯片50的一端,第一导电块22位于第一导电板21的底部,第一导电板21的底部设有第一接线槽211;

[0022]

第二导电引脚30呈倒l形,第二导电引脚30包括第二导电板31和厚度为d的第二导电块32,第二导电块32位于第二导电板31远离三极管芯片50的一端,第二导电块32位于第二导电板31的底部,第二导电板31的底部设有第二接线槽311;

[0023]

第三导电引脚40上设有与引线让位槽61连通的第三接线槽41,第三导电引脚40的顶面与绝缘散热板60的顶面共面,第三导电引脚40和绝缘散热板60均为平板状结构;

[0024]

三极管芯片50顶部的两个电极分别焊接有第一引线51和第二引线52,三极管芯片50的底部电极焊接有第三引线53,三极管芯片50的三个电极分别为基极、集电极和发射极,通常情况下集电极设置在三极管芯片50的底部,基极和发射极设置在三极管芯片50的顶部,第一引线51远离三极管芯片50的一端焊接在第一接线槽211内,第二引线52远离三极管

芯片50内的一端焊接在第二接线槽311内,第三引线53远离三极管芯片50的一端焊接在第三接线槽41内,第三引线53位于引线让位槽61内,三极管芯片50的厚度为p,绝缘散热板60的厚度为q,p+q=d,第一引线51的一端和第二引线52的一端焊接于三极管芯片50顶部两个电极后无需弯曲,两引线的另一端分别焊接在第一接线槽211和第二接线槽311中即可,使用方便,第三引线53穿过引线让位槽61后焊接在第三接线槽41内,第三引线53同样无需弯曲,使用方便。

[0025]

第三导电引脚40的底部可指直接用于与pcb焊接相连,第一导电块22和第二导电块32的底部用于与pcb焊接相连,第一导电板21和第二导电板31的底面与三极管芯片50的顶面共面,第一引线51和第二引线52两端的焊接操作简便,空间利用率高,能够显著缩减绝缘封装体10内部结构的厚度,从而有效减小三极管整体的厚度;三极管芯片50设置在绝缘散热板60上而非第三导电引脚40上,能够有效避免三极管内部发生短路,同时能够有效提高三极管整体结构的散热性能。

[0026]

在本实施例中,第一导电板21上设有第一加固槽212,第二导电板31上设有第二加固槽312,第一加固槽212和第二加固槽312均位于绝缘封装体10内,通过第一加固槽212和第二加固槽312能够有效提高第一导电引脚20和第二导电引脚30分别与绝缘封装体10之间连接结构的牢固性。

[0027]

基于上述实施例,第三导电引脚40的侧面设有第三加固槽42,第三加固槽42位于绝缘封装体10内,通过第三加固槽42能够有效提高第三导电引脚40与绝缘封装体10之间连接结构的牢固性。

[0028]

在本实施例中,绝缘散热板60为绝缘陶瓷座,绝缘陶瓷具有良好的散热性能以及绝缘性能,能够有效提高三极管的散热性能,同时能够有效确保三极管内部电气连接结构的可靠性。

[0029]

在本实施例中,绝缘散热板60的侧面固定有加固翅片62,优选地,加固翅片62与绝缘陶瓷座为一体成型结构,可有效提高绝缘陶瓷座与绝缘封装体10之间连接结构的牢固性。

[0030]

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1