一种采用螺旋串联多腔室并联间隙装置的制作方法

1.本发明涉及过电压保护装置技术领域,特别涉及一种采用螺旋串联多腔室并联间隙装置。

背景技术:

2.随着社会经济的发展,人们对电的需求量越来越大,对各种电压等级电网运行的技术经济指标的要求日益提高。配电网直接面对用户,将输电网或地区发电厂电能合理分配输送到千家万户,与人民的日常活动密切相关,其重要性愈加提升。对于35kv配网,线路的绝缘水平较低,防雷措施较少且存在局限性,一旦遭受雷击,引起雷击跳闸的概率较大,进一步可能导致雷击破坏线路绝缘子和避雷器等事故,不难看出,配网雷击事故危害极大,亟需有效治理。

3.近年来,国内外学者研制出了以多腔室结构为基础的新型防雷装置。该类装置具有遮断雷电流及工频续流的能力,能快速泄放雷电流入地,且不引起设备损害及继电保护装置动作,从而实现雷害的及时切除且有效降低雷击跳闸率。但目前该类装置所含腔室单元数量较多,装置体积庞大,难以在实际线路安装。

技术实现要素:

4.针对现有多腔室型防雷装置的不足,本发明提供一种采用螺旋串联多腔室并联间隙装置,利用特效的螺旋串联方式减少装置高度,保证安装处主间隙距离。即使在极端情况下装置故障,也不会造成线路故障,便于在35kv配电线路中使用。

5.本发明采用的技术方案为:一种采用螺旋串联多腔室并联间隙装置,该采用螺旋串联多腔室并联间隙装置并联于绝缘子串的一侧,由灭弧臂和导弧臂构成,上导弧臂和下导弧臂分别设于绝缘子串的顶部和底部,且一端通过连接金具与绝缘子串固定连接;灭弧臂设于上导弧臂和下导弧臂之间,且与下导弧臂的另一端固定连接,灭弧臂的顶部与上导弧臂的另一端端头处留有击穿电弧移动间隙;灭弧臂为竖直圆柱体结构,其顶部设有导电电极及绝缘伞裙,其内部设有腔室,腔室内部设有以螺旋串联方式组成的盘式多腔室灭弧结构。

6.优选的,所述盘式多腔室灭弧结构由13~20层盘式灭弧单元串联而成的圆柱体,整体高度为150~230mm,直径为40~50mm,层间高度为10~12mm。

7.优选的,所述每个盘式灭弧单元包含7个灭弧腔室,具体是由8个耐烧蚀的球形金属电极,以及相邻球形金属电极间的半密闭空间以及外围包覆的绝缘外壁构成。

8.优选的,所述上层盘式灭弧单元的末端放电球形金属电极与下层盘式灭弧单元的首端球形金属电极之间形成有灭弧腔室,且通过该灭弧腔室能够使相邻层盘式灭弧单元的放电路径传递连接。

9.优选的,单层盘式灭弧单元的放电路径沿顺时针方向传递,相邻层盘式灭弧单元的放电路径沿竖直方向传递,整体盘式多腔室灭弧结构的放电路径呈螺旋状。

10.优选的,所述球形金属电极采用镀锌钢制成,其半径为20~30mm。

11.优选的,所述绝缘伞裙采用硅橡胶材料制成,长度为80~120mm,高度为10~20mm;导电电极为钢制件热镀锌制成的金属半球,其半径为20~30mm。

12.优选的,所述上导弧臂采用棒形导弧结构,为直径15~25mm的钢制件热镀锌制成金属圆杆,其长度尺寸为400~450mm,宽度尺寸为40~60mm;下导弧为连接金具,其长度尺寸为400~450mm。

13.本发明的有益效果是:1.本发明所提供的采用螺旋串联多腔室并联间隙装置,腔室间采用特殊的螺旋串联方式,相同高度下可大幅增加腔室单元数量,有效提升结构整体的灭弧能力。

14.2.本发明所提供的采用螺旋串联多腔室并联间隙装置采用螺旋串联方式,可以有效降低装置的竖直高度,在实际运用时,便于在绝缘子串长较短的配网线路中安装使用。同时保证安装处主间隙距离。即使在极端情况下装置故障,也不会造成线路故障。

15.因此,从结构性能、安装应用角度来看,本发明所提供的采用螺旋串联多腔室并联间隙装置,具有自发灭弧功能,能有效解决安装并联间隙所带来的雷击跳闸率升高问题。相比已有多腔室型防雷装置,装置灭弧性能更优,装置体积更小,更便于在实际线路中安装使用。

附图说明

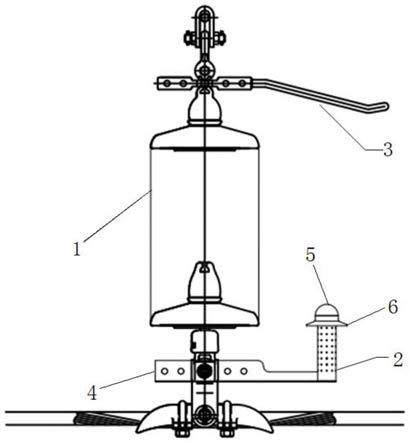

16.图1为本发明的整体结构示意图;图2为本发明上导弧臂的连接示意图;图3为本发明上导弧臂及灭弧臂的连接示意图;图4为本发明盘式多腔室灭弧结构的整体示意图;图5为本发明盘式灭弧单元的结构示意图;图6为本发明灭弧腔室的结构示意图;图7为淬灭电弧实验曲线图;图1—6中,1—绝缘子串、2—灭弧臂、3—上导弧臂、4—下导弧臂、5—导电电极、6—绝缘伞裙、7—盘式多腔室灭弧结构、8—盘式灭弧单元、9—灭弧腔室、10—球形金属电极。

具体实施方式

17.下面将结合本发明实施例的附图、对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

18.如图1

‑

3所示,本发明提供一种采用螺旋串联多腔室并联间隙装置,该采用螺旋串联多腔室并联间隙装置并联于绝缘子串1的一侧,由灭弧臂2和导弧臂构成,上导弧臂3和下导弧臂4分别设于绝缘子串1的顶部和底部,且一端通过连接金具与绝缘子串1固定连接;所述上导弧臂3采用棒形导弧结构,为直径15~25mm的钢制件热镀锌制成金属圆杆,其长度尺寸为400~450mm,宽度尺寸为40~60mm;下导弧为连接金具,其长度尺寸为400~450mm。

19.灭弧臂2设于上导弧臂3和下导弧臂4之间,且与下导弧臂4的另一端固定连接,灭弧臂2的顶部与上导弧臂3的另一端端头处留有击穿电弧移动间隙;灭弧臂2为竖直圆柱体结构,其顶部设有导电电极5及绝缘伞裙6,其内部设有腔室,腔室内部设有以螺旋串联方式组成的盘式多腔室灭弧结构7。所述绝缘伞裙6采用硅橡胶材料制成,长度为80~120mm,高度为10~20mm;导电电极5为钢制件热镀锌制成的金属半球,其半径为20~30mm。

20.盘式多腔室灭弧结构:如图4

‑

6所示,所述盘式多腔室灭弧结构7由13~20层盘式灭弧单元8串联而成的圆柱体,整体高度为150~230mm,直径为40~50mm,层间高度为10~12mm。所述每个盘式灭弧单元8包含7个灭弧腔室9,具体是由8个耐烧蚀的球形金属电极10,以及相邻金属电极间的半密闭空间以及外围包覆的绝缘外壁构成。所述球形金属电极10采用镀锌钢制成,其半径为20~30mm。

21.盘式多腔室灭弧结构的放电路径:单层盘式灭弧单元8的放电路径沿顺时针方向传递,相邻层盘式灭弧单元8的放电路径沿竖直方向传递,整体盘式多腔室灭弧结构7的放电路径呈螺旋状。需要说明的是:由于上层盘式灭弧单元8的末端放电球形金属电极10与下层盘式灭弧单元8的首端球形金属电极10之间形成有灭弧腔室9,通过该灭弧腔室9能够使相邻层盘式灭弧单元8的放电路径传递连接,从而相邻层盘式灭弧单元8的放电路径能够沿竖直方向传递。

22.盘式多腔室灭弧结构7与传统并联间隙结构在结构上进行对比:若盘式多腔室灭弧结构7采用最小尺寸,整体高度h=150mm,圆柱体直径l3=40mm,层间高度h=10mm,球形金属电极10的半径r=4mm,球形金属电极10之间采用了3极圆锥缩口结构,球形金属电极10间距d1=2mm,放电段长度d4=8mm,单个圆锥缩口结构开口d2=4mm,d3=1mm,长度d5=2mm;则每层盘式灭弧单元8能够设置7个灭弧腔室9,盘式多腔室灭弧结构7在该尺寸下能够设置103个灭弧腔室9。传统并联间隙结构在整体尺寸不变的前提下,至多能够设置13个灭弧腔室。

23.若盘式多腔室灭弧结构7采用最大尺寸,整体高度h=230mm,圆柱体直径l3=50mm,层间高度h=12mm,球形金属电极10的r=4mm,球形金属电极10之间采用了3极圆锥缩口结构,球形金属电极10间距d1=2mm,放电段长度d4=8mm,单个圆锥缩口结构开口d2=4mm,d3=1mm,长度d5=2mm;则每层盘式灭弧单元8能够设置7个灭弧腔室9,盘式多腔室灭弧结构7在该尺寸下能够设置159个灭弧腔室9。传统并联间隙结构在整体尺寸不变的前提下,至多能够设置20个灭弧腔室。

24.由此可见,该采用螺旋串联多腔室并联间隙装置,腔室间采用特殊的螺旋串联方式,相同高度下可大幅增加腔室单元数量;该采用螺旋串联多腔室并联间隙装置采用螺旋串联方式,可以有效降低装置的竖直高度,在实际运用时,便于在绝缘子串1较短的配网线路中安装使用。

25.为了进一步验证该采用螺旋串联多腔室并联间隙装置能够加速淬灭电弧,本发明进行了如下试验:试验设备:利用高压试验室中的冲击电流发生器、罗氏线圈、超高速照相机、分压器、示波器等设备搭建试验平台。冲击电流发生器在工作时先由整流电源向电容器组充电到所需电压,然后送一触发脉冲使球球电极击穿,于是电容器组经电阻、电感及被试品放

电。罗氏线圈是一种非接触式的电流传感器,基于电磁感应原理实现,在实验中测量冲击电流的大小。超高速照相机拥有很小的曝光时间,可以捕捉实验中冲击电弧的运动情况。分压器采用电容分压器,用来测量冲击电压,并在分压器顶部加装了均压罩。示波器则用来记录被试品两端电压、电流波形。

26.试验过程:盘式多腔室灭弧结构7采用最小尺寸如图7曲线s1,传统并联间隙结构采用最小尺寸如图7曲线s2;盘式多腔室灭弧结构7采用最大尺寸如图7曲线s3,传统并联间隙结构采用最大尺寸如图7曲线s4;对试品施加2ka的8/20μs的冲击电流,观测多腔室结构冲击淬灭阶段电弧的运动特性及熄灭特性。

27.形成试验结果:,盘式多腔室灭弧结构7的放电路径呈螺旋状传递,传统并联间隙结构呈直线传递。如图7所示,盘式多腔室灭弧结构7采用最小尺寸时,通过分析实验照片可知该结构可在2ms内淬灭冲击电弧;传统并联间隙结构采用最小尺寸时,通过分析实验照片可知该结构可在4ms内淬灭冲击电弧;盘式多腔室灭弧结构7采用最大尺寸时,通过分析实验照片可知该结构可在1.73ms内淬灭冲击电弧;传统并联间隙结构采用最大尺寸时,通过分析实验照片可知该结构可在3.8ms内淬灭冲击电弧。

28.综上所述,本发明所提供的采用螺旋串联多腔室并联间隙装置通过设置盘式多腔室灭弧结构7相比传统并联间隙结构,具有自发灭弧功能,能有效解决安装并联间隙所带来的雷击跳闸率升高问题。相比已有多腔室型防雷装置,装置灭弧性能更优,装置体积更小,更便于在实际线路中安装使用。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1