用于将两个线缆电连接的插接连接装置的制作方法

1.本发明涉及一种用于将导电线缆、特别是高频线缆与电构件能松脱地连接的插接连接装置。

背景技术:

2.由于部件和系统的数字化增长以及由此引起的待传输数据量的增加,如今对传输所需线缆的要求不断增加。特别地,在大数据量的传输中越来越重要的是,在大频率范围上的持续的高信号传输质量,而在相关频率范围上具有低衰减或至少恒定的衰减。

3.为了满足这些要求,使用了高频线缆,即例如同轴线缆。通过内导体、电介质和屏蔽件的同轴布置,只要同轴结构和由此引起的导线阻抗在电导线的整个长度上尽量保持恒定,就能够在衰减小且易受干扰性低的情况下尽量确保高信号传输质量。但是,在这种情况下,通常问题在于线缆端部,在所有情况下在端部处都安置连接系统,以便将线缆与部件或其他线缆导电且能通信地连接,其中,在部件或其他线缆之间应当进行数据传输。

4.然而,例如能够实施为插接联接器的这种连接系统具有以下缺点,即尤其在连接位置处难以实现恒定的线路阻抗,因为例如由于公差在两个连接配套件之间的连接位置处余留气隙,气隙会消极地作用于失配衰耗由此消极地作用于传输质量。然而,同时,连接系统必须具有以下几何形状,该几何形状使在线缆的连接过程或正常运行期间损坏线缆的通常非常精细的端部的风险尽可能小。

技术实现要素:

5.因此,本发明的目的是克服现有技术中提到的至少一个缺点,并制造一种用于将线缆(特别是高频线缆)与电构件(即例如另一线缆或半导体电路板)能松脱地连接的连接装置,其中,尽可能少地损害待传输的信号的传输质量。

6.根据本发明的目的通过具有独立权利要求的特征的插接连接装置来实现。从从属权利要求、说明书和附图中能够得出本发明的其他有利的实施方式。

7.根据本发明的插接连接装置适合于将线缆与电构件连接。在上下文中,电构件例如能够理解为半导体电路板,但是也能够理解为需要与该线缆连接的另一线缆。根据本发明的插接连接装置包括插接单元。插接单元能够与线缆或电构件导电地且优选不可松脱地连接,并且具有外导体元件、隔离元件和内导体元件。此外,插接连接装置包括配合插接单元,配合插接单元能够与插接单元导电地且优选可松脱地连接。配合插接单元导电地与电构件或线缆优选不可松脱地连接,电构件或线缆应于插接单元连接。配合插接单元同样包括外导体元件、隔离元件和内导体元件。

8.插接单元的隔离元件布置在插接单元的外导体元件内。插接单元的隔离元件具有内导体通道,插接单元的内导体元件布置在内导体通道中。在上下文中,能够将内导体通道理解为隔离元件中的管形的通道。配合插接单元具有外导体元件、隔离元件和内导体元件的类似的布置。配合插接单元的隔离元件因此同样具有内导体通道。所描述的结构例如能

够通过以下方式来实现,即将配合插入物和插接单元的外导体元件构造为套筒,在套筒中布置有优选圆柱形的隔离元件。内导体元件布置在隔离元件的内导体通道中。内导体元件、外导体元件和隔离元件的纵轴线在插接单元和配合插接单元中均优选平行地伸展。在此,特别优选的是,在插接单元和配合插接单元中,内导体通道尤其居中地布置在隔离元件的纵轴线上。然而,通常,在插接单元和配合插接单元中,内导体元件、外导体元件和隔离元件的优选是同轴布置的。

9.插接单元具有第一插接侧。在上下文中,将第一插接侧能够理解为插接单元的以下侧,在该侧处插接单元能够与配合插接单元优选可松脱地连接。插接单元的隔离元件在朝向插接侧的端部处至少部分地构造成插接轮廓。在此,插接轮廓特别优选地布置在插接单元的隔离元件的朝向第一插接侧的端侧处。插接轮廓至少逐段地围绕内导体通道伸展并且具有至少一个凸起和/或凹陷部。同样可行的是,插接轮廓具有多个凸起和凹陷部,或者具有一个或多个凸起和一个或多个凹陷部的组合。在此,凸起和/或凹陷部优选平行于插接单元的隔离元件的纵轴线延伸。此外,插接轮廓优选环形地围绕内导体通道布置,并且能够与内导体通道以间距间隔开地布置或者邻接于内导体通道。

10.配合插接单元具有第二个插接侧。在上下文中,能够将第二插接侧理解为配合插接单元的以下侧,利用该侧,配合插接单元优选可松脱地能够与插接单元连接。配合插接单元的隔离元件在朝向第二插接侧的端部处至少部分地构造成配合插接轮廓。配合插接轮廓优选地布置在配合插接单元的隔离元件的端侧上。配合插接轮廓优选同样至少部分地围绕配合插接单元的隔离元件的内导体通道伸展,并且能够构造成环形的。配合插接轮廓至少逐段地对应于插接轮廓的凹模。

11.插接单元和配合插接单元能够彼此连接,使得插接轮廓和配合插接轮廓至少逐段地彼此贴靠。在此,能够通过以下方式进行连接,即插接单元和配合插接单元的外导体元件以朝向彼此的第一和第二插接侧推入彼此中,并且插接单元和配合插接单元的内导体元件彼此导电地连接。

12.通过根据本发明的插接连接装置提供尤其用于高频线缆的连接可行性,其中,能够确保相对高的信号质量。这主要是由于插接轮廓在配合插接轮廓中相互贴靠。即使在公差波动大的情况下,以该方式确保在两个隔离元件之间不会出现直至外导体的贯通的气隙。因此,即使在公差波动的情况下,也能够将线路阻抗和与其关联的信号质量中的波动保持得低。

13.能够有利的是,如果插接轮廓部分地通过插接单元的内导体元件构造成。因此,插接轮廓的一部分能够由隔离元件构成,并且插接轮廓的一部分能够由插接单元的内导体元件构成。以这种方式,配合插接轮廓不仅能够特别紧密地定位在插接单元的隔离元件处,而且当插接单元和配合插接单元彼此连接时,也能够以尽可能小的间距定位在插接单元的内导体元件处。配合插接轮廓同样能够部分地通过配合插接单元的内导体元件构造成。

14.在上下文中有利的是,如果插接单元的和/或配合插接单元的内导体元件在插接轮廓的区域中具有轮廓部段。在轮廓部段内,内导体元件能够具有有针对性的造型,该造型能够实现插接轮廓和配合插接轮廓的特别紧密地彼此贴靠。已经示出,锥形的、抛物线形的和/或球形的形状是特别合适的。只要内导体元件是接触尖头,则已经证明特别有利的是,如果内导体元件在轮廓部段中沿插接侧的方向渐缩。如果内导体元件是接触套筒,则已经

证明有利的是,如果内导体元件在轮廓部段中沿插接侧的方向加宽。轮廓部段的形状在此特别优选地围绕内导体元件的中轴线旋转对称地构造成。

15.插接轮廓和/或配合插接轮廓能够具有斜边,斜边至少部分地围绕相应的隔离元件的内导体通道。斜边能够布置在插接轮廓和/或配合插接轮廓的起处和凹陷部处。斜边在此能够布置在凸起和/或凹陷部的朝向和/或背离内导体通道的侧处。斜边例如能够具有20至70度的角度。只要斜边完全围绕内导体,则通过两个相对置的斜边能够围成40至140度的角度。在连接过程期间能够通过斜边将插接轮廓和/或配合插接轮廓用作为引导装置,使得即在插接单元和配合式插接单元倾斜插在一起的情况下也确保所有构件稳定且导电地相互连接。斜边也能够布置在插接单元或配合插接单元的隔离元件的外棱边处。在此,特别优选地,斜边布置在插接单元的和/或配合插接单元的隔离元件的朝向相应的插接侧的端面的外棱边处。

16.插接单元的内导体元件能够包括第一接触部段,第一接触部段从隔离元件中沿第一插接侧的方向突出。只要内导体元件具有轮廓部段,则优选的是,第一接触部段邻接于轮廓部段。接触部段能够实施为接触尖头并且具有2.5至5毫米的长度。此外,第一接触部段能够具有内导体元件的最小直径。

17.第一接触部段能够被引入到配合插接单元的隔离元件的内导体通道中,并且能够与配合插接单元的内导体元件的第二接触部段导电地连接。只要第一接触部段构造为接触尖头,则在这一点有利的是,如果将第二接触部段构造为接触套筒。能够尤其有利的是,如果在配合插接单元的隔离元件的内导体通道内才能产生第一和第二接触部段之间的导电地连接。

18.配合插接单元的内导体元件能够相对于配合插接单元的隔离元件的朝向第二插接侧的端部收回。在这种情况下,在将插接单元的内导体元件与配合插接单元的内导体元件导电地连接之前,首先将插接单元的内导体元件引入到配合插接单元的内导体元件的内导体通道中。配合插接单元的内导体元件能够相对于隔离元件的朝向第二插接侧的端部的端侧收回0.4至1.2毫米。

19.配合插接单元的隔离元件在内导体通道的区域中在朝向第二插接侧的端部处能够具有漏斗形状。漏斗形状能够用作为引导装置,以确保在将插接单元与配合插接单元连接时,插接单元和配合插接单元的内导体元件导电地连接。当内导体元件必须首先被引入配合插接单元的隔离元件的内导体通道中以便与配合插接单元的内导体元件导电地连接时,漏斗形状是特别有利的。漏斗形状优选圆形地构造成,其中,漏斗形状的中点能够布置在隔离元件的纵轴线上。

20.此外,漏斗形状能够至少部分地构造成配合插接轮廓。漏斗形状能够具有线性和弯曲的侧壁。此外,优选的是,漏斗形状在插接轮廓的区域中至少部分地对应于插接单元的内导体元件的凹模。在特别优选的设计方案中,除了漏斗形状之外,隔离元件在外棱边处具有环绕的斜边,斜边部分地构造成配合插接轮廓。

21.插接轮廓或配合插接轮廓能够具有环绕内导体元件的环形凹陷部。在此,环形凹陷部的中点特别优选位于内导体通道的纵轴线上。此外,环形凹陷部能够通过内导体元件部分地构造成。环形凹陷部在此能够圆形地或有棱角地具有直线的或弯曲的表面地构造成。

22.在另一设计方案中,插接单元的外导体元件、内导体元件和隔离元件和/或配合插接单元的外导体元件、内导体元件和隔离元件彼此同轴地布置并且具有共同的中轴线。关于这点特别优选的是,插接轮廓和/或配合插接轮廓具有相对于中轴线同心的形状和/或径向对称的形状。

附图说明

23.另外,从以下优选实施例的描述中可见本发明的其他优点和特征。只要这些特征不矛盾,就能够单独地或组合地实现在那里和上述的特征。在此,优选的实施方式的以下描述参照附图进行。在此示出:

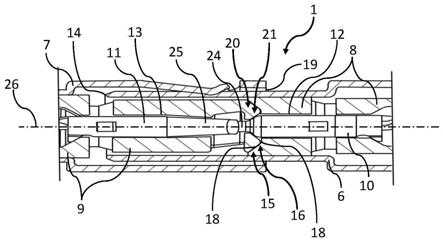

24.图1示出根据本发明的插接连接装置的第一实施方式的截面图;

25.图2示出第一实施方式的放大的截面图;

26.图3示出处于插接位置中的第一实施方式的放大截面图。

27.图4示出处于插入位置中的插接轮廓的区域中的第一实施方式的放大图;和

28.图5示出在插接过程期间在配合插接轮廓的区域中的第一实施方式的放大图。

具体实施方式

29.图1示出根据本发明的插接连接装置1的第一实施方式的截面图。在此,截面沿着插接连接装置1的纵轴线伸展。插接连接装置1包括插接单元4和配合插接单元5。插接单元4与线缆2导电地连接。在本实施例中,线缆2是同轴线缆。配合插接元件5以导电且不可松脱的方式与电构件3连接。在本实施例中,电构件3同样是同轴线缆。插接单元4和配合插接单元5分别由外导体元件6、7、隔离元件8、9和内导体元件10、11组成。隔离元件8、9分别具有内导体通道12、13。外导体元件6、7构造为由青铜制成的套筒,使得隔离元件8、9完全布置在外导体元件6、7内。隔离器元件8、9由合成材料制成并且具有圆柱形的几何形状。由青铜制成的内导体元件10、11分别地布置在隔离元件8、9的内导体通道12、13中。外导体元件6、7分别地与屏蔽件27导电地连接,并分别经由的线缆2、3的电介质29套住。内导体元件10、11利用绞合线28将线缆2、3压接。在本实施方式中,屏蔽件27通过金属丝网构成。

30.插接单元4具有第一插接侧14,其中,配合插接单元5具有第二插接侧19。插接单元4和配合插接单元5利用朝向彼此的第一和第二插接侧14、19插入彼此。为此,插接单元4的外导体元件6在插接单元4和配合插接单元5插入彼此的区域中具有外直径,该外直径小于相同区域中配合插接单元5的外导体元件7的内直径。此外,配合插接单元5的外导体元件7具有接触弹簧,以便以力传递的方式固定插接单元4并且在两个外导体元件6、7之间建立稳定的导电连接。在所示的视图中,插接单元4和配合插接单元5已经插入彼此。在本实施例中,插接单元4和配合插接单元5的外导体元件6、7、隔离元件8、9以及内导体元件10、11以其纵轴线布置在共同的中轴线26上。

31.图2以截面图示出根据本发明的插接连接装置1的第一实施方式的放大图。插接连接装置1处于插接位置中,其中,插接单元4和配合插接单元5以尽可能大的间距相互定位。该尽可能大的间距例如能够取决于各个部件的公差或取决于部件之间的一定期望的间隙。插接单元4的隔离元件8在朝向第一插接侧14的端部15处在端侧处具有插接轮廓16。在本实施方式中,插接轮廓16一方面通过邻接内导体通道12并且环形围绕内导体通道12的凹陷部

18来形成。另一方面,插接轮廓16通过内导体元件10的轮廓部段22来形成。配合插接单元5的隔离元件9在朝向第二插接侧19的端部20的端侧处具有配合插接轮廓21。配合插接轮廓19基本上对应于插接轮廓16的凹模。为此,配合插接单元5的隔离元件9在端侧处具有凸起17,该凸起环形地围绕内导体通道13伸展。

32.插接元件4的内导体元件10具有第一接触部段24,第一接触部段连接至轮廓部段22并且构造为接触尖头。接触尖头沿第一插接侧14的方向从插接单元4的隔离元件8突出。此外,内导体元件10经由轮廓部段22至接触部段24渐缩到较小的外直径。配合插接单元5的内导体元件11相对于隔离元件9的朝向第二插接单元的端部20处的端面收回,其中,内导体通道13延伸直至该端侧。配合插接单元5的内导体元件11具有第二接触部段25,第二接触部段构造为接触套筒。接触套筒具有以下内直径,该内直径大于插接单元4的内导体元件10的第一接触部段24的外直径。为了能够在接触部段24、25之间建立导电接触,第一接触部段24首先引入配合插接单元5的内导体通道13中。随后,第一接触部段24浸入第二接触部段25中。

33.图3以截面图示出根据本发明的插接连接装置1的第一实施方式的另一视图。在所示的图中,插接连接装置1同样处于插接位置中,插接单元4和配合插接单元5以公差决定的尽可能最小的间距相互定位。第一接触部段24与第二接触部段25导电地连接。另外,插接轮廓16和配合插接轮廓21彼此贴靠。因此,配合插接轮廓21的凸起17紧贴插接轮廓16的凹陷部18的造型。插接单元4的内导体元件10在轮廓部段22中具有球形的、朝第一接触部段24渐缩的形状,使得轮廓部段22与隔离元件8中的凹陷部18一起具有围绕内导体元件10的环形凹陷部,环形凹陷部的中点布置在中轴线26上。

34.图4以截面图示出处于插接位置中的在插接轮廓16和配合插接轮廓21的区域中的根据本发明的插接连接装置1的第一实施方式的另一放大图。配合插接轮廓21在隔离元件9的朝向第二插接侧19的端部20的外棱边处具有斜边23,斜边从隔离元件9的外侧表面延伸直至凸起18。插接轮廓16的凹陷部17具有互补的斜边23。通过插接轮廓16和配合插接轮廓21处的斜边23,使得两个隔离元件8、9即使在能够因公差所引起的轻微倾斜地插接在一起的情况下,也以下地彼此引导,使得两个隔离元件8、9最迟在达到插接位置时相互布置在限定的位置。配合插接单元5的隔离元件9在端侧处具有漏斗形状,该漏斗形状围绕内导体通道13延伸。通过该漏斗形状一方面能够确保配合插接轮廓21也能够在插接轮廓16的通过内导体元件10的轮廓部段22构造成的区域中至少部分地构造成插接轮廓16的凹模。此外,通过漏斗形状能够确保在插接单元4和配合插接单元5插接在一起时,能够将插接单元4的内导体元件10引导到配合的插接单元5的隔离元件9的内导体通道13中,而不会损坏。

35.在图5中在插接连接装置1的实施形式的另一视图中,在截面图中示出了插接单元4的内导体元件10插入到配合插接单元5的隔离元件9的内导体通道13中的插接过程。尽管插接单元4和配合插接单元5没有准确平行而是略微倾斜地插入彼此,第一接触部段24通过漏斗形状被引导到隔离元件9的内导体通道13中。因此,能够显著降低将插接单元4的内导体元件10挤压配合插接单元5的隔离元件9并使其变形甚至折断的风险。

36.参照附图做出的解释应被理解为纯示例性的而非限制性的。

37.附图标记列表

[0038]1ꢀꢀꢀ

插接连接装置

[0039]2ꢀꢀꢀ

线缆

[0040]3ꢀꢀꢀ

构件

[0041]4ꢀꢀꢀ

插接单元

[0042]5ꢀꢀꢀ

配合插接单元

[0043]6ꢀꢀꢀ

插接单元的外导体元件

[0044]7ꢀꢀꢀ

配合插接单元的外导体元件

[0045]8ꢀꢀꢀ

插接单元的隔离元件

[0046]9ꢀꢀꢀ

配合插接单元的隔离元件

[0047]

10

ꢀꢀ

插接单元的内导体元件

[0048]

11

ꢀꢀ

配合插接单元的内导体元件

[0049]

12

ꢀꢀ

插接单元的内导体通道

[0050]

13

ꢀꢀ

配合插接单元的内导体通道

[0051]

14

ꢀꢀ

第一插接侧

[0052]

15

ꢀꢀ

插接单元的隔离元件的端部

[0053]

16

ꢀꢀ

插接轮廓

[0054]

17

ꢀꢀ

凸起

[0055]

18

ꢀꢀ

凹陷部

[0056]

19

ꢀꢀ

第二插接侧

[0057]

20

ꢀꢀ

配合插接单元的隔离元件的端部

[0058]

21

ꢀꢀ

配合插接轮廓

[0059]

22

ꢀꢀ

轮廓部段

[0060]

23

ꢀꢀ

斜边

[0061]

24

ꢀꢀ

第一接触部段

[0062]

25

ꢀꢀ

第二接触部段

[0063]

26

ꢀꢀ

中轴线

[0064]

27

ꢀꢀ

屏蔽件

[0065]

28

ꢀꢀ

绞合线

[0066]

29

ꢀꢀ

电介质。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1