固定装置的制作方法

1.本发明涉及一种用于固定具有编织层,特别是屏蔽编织层的电缆的固定装置。

背景技术:

2.这种类型的固定装置一方面用作电缆的张力消除装置,另一方面用于电磁屏蔽和消散线路中的干扰。为此,将电缆轴向固定,并且与布置在电缆外护套(绝缘层)下面的电缆编织层建立电接触。现有技术中已知有各种固定装置。目前的固定装置通常包括设置在电缆上面的套筒状的基部元件、固定电缆的夹紧元件,以及可与基部元件连接并将夹紧元件定位在基部元件上的张紧元件。根据本技术,还可以包括用于与电缆编织层电接触的接触元件。

3.一个例子是de19523795,它示出了一种用于屏蔽式开关电缆的电缆导管。该电缆导管包括接地的夹紧套筒,夹紧套筒围绕暴露的屏蔽护套并卡住屏蔽护套以提供接触。该电缆导管另外还具有挤压套筒,挤压套筒分为薄壁挤压部和厚壁支撑部。挤压套筒借助于其挤压部被推到开关电缆的未被剥除的端部上,并通过压接方式与所述端部挤压在一起。暴露的屏蔽护套进而被向后折叠在支撑部上,夹紧套筒借助于夹紧部被推到带有屏蔽护套的支撑部上,并且同样通过(径向)压接方式与支撑部压接在一起。

4.de102013201531示出了一种屏蔽线的屏蔽层与外壳壁之间的电接触连接结构。该屏蔽线被接触套筒包围,接触套筒与屏蔽层和外壳壁电接触。接触套筒被压接到屏蔽线的外部护套上。

5.在已知的用于具有屏蔽编织层的电缆的固定装置中,经常出现电接触不充分的情况。这尤其导致了屏蔽层的质量差、屏蔽损耗高。例如,当编织层被挤压过度或挤压不充分时,就会出现电接触不充分的情况。因此,为了获得屏蔽层的良好质量,不仅需要使用具有最大屏蔽性的屏蔽线,而且还需要使用具有良好电磁兼容性的固定装置。必须保证屏蔽层的接触机构除了符合电气要求外,还同样具有机械稳定的设计。

技术实现要素:

6.本发明的目的是提供一种具有改进的电缆编织层连接的固定装置。

7.根据本发明的固定装置旨在用于具有至少部分外部编织层的电缆。所述电缆包括至少一根导线以及保护编织层的电缆护套。然而,电缆护套优选在电缆的要连接固定装置的组装区域中被部分去除,这样使得编织层设置在外面。根据实施例,所述电缆可以是屏蔽电缆。所述编织层可以是电缆的屏蔽编织层。替代地或附加地,所述编织层可以用于接地。除了编织层之外,根据实施例,所述电缆还可以具有膜/箔,特别是在编织层上方或下方的屏蔽膜/箔(例如金属箔和/或金属化塑料膜或类似物)。

8.根据本发明的固定装置包括基部元件、与基部元件相互连接的张紧元件,以及压接元件。压接元件特别用于通过压接方式将编织层固定在压接元件上并与之接触。轴向压接是特别有利的。电缆或编织层分别在压接元件上的固定优选是不可释放的,这样就实现

了可靠且持久的连接。当编织层用作屏蔽层时,这种连接确保了持久的、高质量的电接触。轴向压接确保了对称的挤压,力在编织层上均匀分布。这就形成了具有较低屏蔽损耗的大体上柔和的连接。此外,与径向挤压相反,例如由于编织层没有被均匀地张开而产生的耐受性的影响在轴向挤压的情况下被减小。除了对屏蔽层接触的影响外,轴向压接同样对电缆的绝缘性能具有积极的影响,因为可以最小化诸如电缆绝缘层收缩的负应力。

9.供电缆通过的第一开口在轴向方向上延伸穿过基部元件。另外,基部元件有利地包括基部,所述基部用于将基部元件支承和安装在外壳上。基部的支承面有利地配置成使得所述支承面至少部分支承在外壳上。基部元件可以由导电材料制造而成,和/或具有导电涂层。在一个可能的实施例中,基部元件具有第一可操作连接装置,以便将所述基部元件与例如外壳可操作地连接。固定装置可以具有螺纹作为第一可操作连接装置。然而,其他可操作连接类型也是可以想到的。另外,基部元件可以具有另一(第二)可操作连接装置,例如螺纹,以便与张紧元件相互连接。

10.张紧元件具有供电缆通过的在轴向方向上延伸的第二开口。所述开口有利地设置成与第一开口同轴。在一个可能的实施例中,基部元件具有第三可操作连接装置,以便将所述张紧元件与所述基部元件的第二可操作连接装置可操作地连接。在一个可能的实施例中,张紧元件是可以拧到基部元件上的夹紧螺母。如下文更详细地描述的那样,张紧元件可以用于固定被设置在基部元件与张紧元件之间的压接元件,并可选地固定夹紧元件。

11.夹紧元件可以用于附加地固定和夹紧固定装置中的电缆。根据本技术,夹紧元件还可以用于将电缆密封在固定装置上。在组装状态下,夹紧元件在轴向方向上可以设置在基部元件与张紧元件之间。夹紧元件可以设计成一个或多个部分。根据实施例,夹紧元件特别是在轴向方向上可以具有例如至少一个槽。所述槽可以设计成波浪形。波浪形槽的优点在于,用于侧向并入电缆的夹紧元件可以被打开(或张开),但夹紧元件在组装状态下不会松脱。夹紧元件有利地是由可变形的材料,特别是延性材料制成。夹紧元件有利地设计成特别是径向可变形的和/或径向有弹性的。这可以由材料的特性引起和/或通过夹紧元件的成形来实现;这样,夹紧元件可以例如具有至少一个槽。所述至少一个槽可以沿径向或轴向方向定向。同样地,所述至少一个槽可以设计成在径向和/或轴向方向上是连续的,使得环形夹紧元件例如被赋予c形。当存在夹紧元件时,压接元件特别用于与编织层电接触,而夹紧元件用于固定电缆、吸收张力以及可选地将电缆密封在固定装置上。这样,编织层就不会受到过大的应力,并且电缆的电接触与电缆的固定处于分开的位置。

12.在一个优选的实施例中,固定装置可以具有防扭转装置。防扭转装置可以用于防止基部元件相对于夹紧元件的旋转。为此,防扭转装置可以包括设置在夹紧元件上的至少一个第一固定元件和设置在基部元件上的至少一个第二固定元件。在组装状态下,这些固定元件至少部分相互接合,沿圆周方向将夹紧元件定位在基部元件中。所述至少一个第一固定元件可以设置在夹紧元件的外壳面上。外壳面背离(朝向外部)沿轴向方向延伸的供电缆穿过夹紧元件的开口。所述至少一个第二固定元件可以进而设置在基部元件的内壳面上。基部元件的内壳面朝向供电缆通过的第一开口的方向。所述至少一个第一固定元件可以以凹槽的形式体现,而所述至少一个第二固定元件可以是在组装状态下至少部分相互接合在凹槽中的成型元件(或反之亦然)。多个(第一和第二)固定元件有利地设置成环绕相应的壳面,特别是以均匀的相互间隔设置。例如,防扭转装置或第一和/或第二固定元件分别

可以实施为齿状物和/或滚花。滚花可以代表相应壳面中的冲压或铣削特征。滚花通常由滚花工艺生产。

13.组装状态下的压接元件能够设置在基部元件与张紧元件之间,或者设置在基部元件与夹紧元件之间。通过拉紧张紧元件,夹紧元件可以被张紧和定位在压接元件上,并且压接元件可以被张紧和定位在基部元件上。压接元件有利地分为多个部分,特别是两个部分。例如,压接元件可以包括外侧压接套筒和设置在外侧压接套筒中的内支撑套筒。在电缆处于固定装置中的组装状态下,(暴露的)编织层设置在压接套筒与支撑套筒之间。压接套筒可以压接到内支撑套筒上,特别是轴向压接到内支撑套筒上,使得编织层固定在压接套筒与支撑套筒之间。

14.为了进行压接,压接套筒优选地可以具有压接区域。压接区域可以沿轴向方向延伸。关于良好的变形能力,压接区域有利地设计成薄壁的。压接区域可以从压接套筒的具有较厚壁的基部突出。压接套筒可以具有用于容纳支撑套筒的容纳空间。为了将支撑套筒定位在压接套筒中,压接套筒在内侧上沿轴向方向可以替代地或附加地包括用于支撑套筒的止挡部。这样,压接套筒就可以在轴向方向上从一侧推到支撑套筒上,直到支撑套筒进入容纳空间并且抵靠在止挡部上。在支撑套筒分别处于压接套筒或容纳空间中的组装状态下,并且在压接区域的(还)未变形的状态下,压接区域在轴向方向上有利地突出于支撑套筒。这样,压接套筒在压接时变形的状态下将支撑套筒覆盖在电缆上。在压接之后,变形的压接区域有利地紧贴地抵靠在电缆的部分区域(紧邻支撑套筒)上。后者的优点在于,特别是在弯曲载荷下更好地支撑电缆并且可以减少预定的断裂点。当从编织层(第一次)围绕支撑套筒折叠的折叠边缘到(未变形的)压接区域的远端所测量的轴向方向上的长度c与压接套筒的接触表面的外径d的比率为c/d=0.3-0.5,特别是c/d=0.4-0.45时,实现了编织层的良好接触。接触表面用于施加轴向接触压力以轴向压接所述压接套筒和支撑套筒。接触表面有利地设置在压接套筒的基部上,特别是在压接套筒的沿轴向方向背离支撑套筒的远端上。直径d可以对应于基部元件的第一开口的最小直径。这样的比率产生最佳的挤压,从而以较小的屏蔽损耗实现与编织层的良好电接触。根据本技术,压接套筒还可以具有沿径向方向延伸的至少一个贯通开口。所述贯通开口使技术人员能够在组装状态下通过所述贯通开口在视觉上辨识出编织层。压接套筒在其外侧上(至少在一些区域)有利地具有环绕的凸出部。一方面,所述凸出部在组装状态下可以用于使压接元件沿轴向方向抵靠在基部元件或张紧元件中的肩部上。另一方面,在轴向压接的情况下,所述凸出部同样可以充当用于轴向压接的压接工具中的止挡部或类似物。为此,凸出部的面向压接区域的一侧可以呈斜面,从而形成与轴向方向成角度的用于压接工具的压接面。压接套筒有利地是导电的,尤其是金属的。例如,压接套筒可以包括铜、黄铜或其他容易变形和导电的材料。

15.支撑套筒通常大体上抵靠在电缆护套上。为了快速且简单地组装,支撑套筒可以具有径向向内突出的肩部,用于抵靠在电缆护套的端部上。在一个可能的实施例中,例如,支撑套筒的截面是l形的。这样,可以在轴向方向上将支撑套筒从一侧推到电缆上,直到肩部撞击电缆护套。在定位支撑套筒之后,可以将编织层张开并围绕所述支撑套筒折叠,或者(至少在一些区域)翻转到支撑套筒上。随后,将压接套筒推到其上折叠有张开的编织层的支撑套筒上,使得所述编织层设置在支撑套筒与压接套筒之间。这样,在压接套筒处于支撑套筒上的组装状态下,编织层可以设置在压接套筒的第一接触面与支撑套筒的第二接触面

之间。第一和/或第二接触面至少在一些区域(在第一区域中)可以有利地朝向径向方向(垂直于电缆)或者设计为锥形,特别是在轴向方向上为锥形。在轴向挤压的情况下,这个(第一)区域的对准是特别有利的,因为接触压力一方面在这个区域中最大,另一方面可以特别精确地调节和/或测量。有20%至40%的暴露编织层有利地设置在这个(第一)区域中,或者有20%至40%的接触面有利地在径向方向上对准。压接套筒的第一接触面的第一区域还可以过渡到第二区域,所述第二区域基本上在轴向方向上沿着压接套筒的内侧延伸。同时,支撑套筒的第二接触面的第一区域可以过渡到第二区域,所述第二区域基本上在轴向方向上沿着支撑套筒的外侧延伸。然而,如上所述,至少部分为锥形的接触面也是可能的。锥形实施例的优点之一,特别是在第一区域中,在于,成角度的接触面扩大了接触面,因此能够改进编织层中的电流耗散。

16.相应接触面的不同区域有利地借助于圆角区域相互过渡,从而减少对编织层的损坏。这对于第二接触面设置在支撑套筒上的情况下是特别有利的。关于良好的电接触,第一和/或第二接触面可以设置有导电涂层。然而,支撑套筒有利地至少部分是导电的,特别是金属的。例如,支撑套筒可以至少部分地由铜或黄铜组成。压接套筒和支撑套筒使用相同的材料是有利的,因为待压接的部件的相应温度依赖性是相似的。

17.对于压接元件的轴向压接,将支撑套筒设计成可轴向可变形的是有利的。为此,支撑套筒可以具有至少一个用于轴向变形的变形区域。在支撑套筒处于压接套筒中的组装状态下,变形区域有利地设置在背离压接套筒的基部的端部上。此外,特别有利的是,在支撑套筒处于压接套筒中的组装状态下,并且在压接之前,变形区域在径向方向上至少部分设置于电缆与压接套筒的压接区域之间。例如,变形区域可以设置在支撑套筒的内侧上。变形区域可以具有至少一个应力消除槽和/或至少一个挤压槽。借助于这些槽,支撑套筒可以更好地轴向拉伸或压缩。在每种情况下,这些槽可以沿支撑套筒的一个贯通开口设置。

18.为了形成使电线从电缆的编织层进入与固定装置互连的外壳中的良好路径,例如,可以在基部元件与压接元件之间(或者在张紧元件与压接元件之间)设置用于与压接元件电接触的接触弹簧。接触弹簧有利地是径向可变形的。在组装状态下,接触弹簧有利地在压接元件上施加径向接触压力。接触弹簧有利地在轴向方向上是环形的或c形的。例如,可以使用叠层弹簧或层状弹簧。接触弹簧可以设置在基部元件和/或压接套筒的径向槽中。基部元件的径向槽有利地环绕第一开口。然而,根据实施例,所述槽设置在张紧元件中的变化方案也是可以想到的。根据实施例,槽的截面可以是燕尾形的。

19.为了组装固定装置,可以首先暴露出位于待紧固的电缆端部的电缆编织层。另外,可以随后准备固定装置,因为各个部件已经按照安装顺序穿到暴露的电缆上。为此,首先将张紧元件推到电缆上,接着将支撑套筒推到电缆上。支撑套筒可以通过径向肩部推至电缆护套的一端并定位在那里。随后,将电缆的编织层张开并且将所述编织层围绕支撑套筒放置。可以切断突出于支撑套筒的编织层。或者,也可以在应用各部件之前正确地确定编织层的尺寸。之后,将压接套筒推到电缆上,并推到支撑套筒上。然后将压接套筒与支撑套筒压接,特别是轴向压接,使得编织层有利地不可释放地固定在它们之间。对于轴向压接,电缆与压接元件一起放置在组装工具中并在其中压接,同时在轴向方向上施加力。在此步骤之后,将基部元件推到电缆上。基部元件有利地具有用于压接元件的止挡部。基部元件可以与张紧元件相互连接。如果存在夹紧元件,则在推上支撑套筒之前将夹紧元件推到电缆上。或

者,当夹紧元件具有对应的槽时,所述夹紧元件也可以随后侧向夹持到电缆上。在组装状态下,压接元件然后设置在张紧元件与基部元件之间,或者如果夹紧元件存在的话,压接元件设置在夹紧元件与基部元件之间。当电缆在编织层下方具有箔/膜,特别是屏蔽箔/膜时,所述箔/膜可以在一些区域中被去除。或者,所述箔/薄膜可以沿着电缆被进一步引导而不被翻转。然而,当箔/膜设置在编织层上方时,去除是特别权宜之举,因为箔/膜阻碍编织层的折回。

20.在挤压过程中,工具还可以留下压花。压花可以设置在压接套筒的外侧上,例如在压接区域和/或压接面上。压花可以显示与使用的压接参数,例如工具参数、挤压次数、压力、制造商标志等有关的一项信息。此外,压花对于用户可以代表质量特征。

附图说明

21.将通过附图中所示的示例性实施例以及相关联的描述来更详细地解释本发明的各个方面。在附图中,

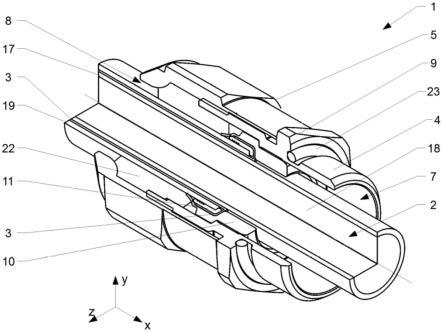

22.图1以部分剖面透视图示出了根据本发明的固定装置的一个变化方案;

23.图2以剖面侧视图示出了根据图1的固定装置的变化方案;以及

24.图3示出了具有压接元件的电缆。

具体实施方式

25.图1至图2示出了电缆2上的组装状态下的根据本发明的固定装置1的变化方案。电缆2包括导线18,导线具有环绕导线18的编织层3,特别是屏蔽编织层。在编织层3与导线18之间设置中间绝缘层17。编织层3从外面被电缆护套19包围。然而,其他类型的电缆和结构同样也是可能的。在固定装置1区域中的电缆护套19被去除,编织层3的一端被暴露。

26.固定装置1包括基部元件4和能与基部元件相互连接的张紧元件5。基部元件4用于将固定装置1安装在,例如外壳或类似物(未示出)上。因此,所述基部元件4具有基部9,基部具有用于支承在外壳上的支承面。能够在基部9上设置用于将固定装置1密封在外壳上的密封件23。在所示情况下,张紧元件5是夹紧螺母,但张紧元件的其他实施例也是可以想到的。基部元件4具有第一开口7,所述第一开口7在轴向方向上延伸,供电缆2通过,而张紧元件5具有第二开口8,所述第二开口8在轴向方向上延伸,供电缆2通过。张紧元件5尤其用于夹紧设置在基部元件4与张紧元件5之间的夹紧元件22,以及用于固定电缆2和可选地密封电缆。夹紧元件22有利地由可变形的材料制成。此外,在基部元件4与张紧元件5之间设有压接元件6。压接元件6在轴向方向上设置在夹紧元件22与基部元件4之间。而且,在基部元件4中沿着径向方向设有接触弹簧20,所述接触弹簧20设置在径向环绕第一开口7的凹槽21中。接触弹簧20确保了压接元件6与基部元件4之间改进的电接触。

27.压接元件6包括外侧压接套筒10和内侧支撑套筒11,支撑套筒11设置在压接套筒10中,压接套筒10有利地是轴向可变形的。具有压接元件6的电缆2在图3中示出。在图片的下部,示出了未变形的压接套筒10(压接前)。在图的上部,显示了变形后的压接套筒10(压接后)。在这两种状态下,编织层3都是设置在压接套筒10与支撑套筒11之间。压接后,压接元件6有利地与电缆2固定连接。变形的压接区域12能够紧贴地抵靠在电缆2的紧邻支撑套筒11的一些区域上。压接或压接工具产生的压花25能够分别布置在压接套筒10的外侧,例

如在压接区域12上。在压接之前,可变形的压接区域12在轴向方向上延伸。在支撑套筒11处于压接套筒10中的组装状态下,压接区域12在轴向方向上则突出于所述支撑套筒11(参见图的下部)。在所示的变化方案中,从(未变形的)压接区域12的轴向方向上的端部直到编织层的折叠边缘所定义的长度c与压接套筒10的接触表面26的外径d(见图2)的比率为c/d=0.3-0.5。接触表面26用于在压接套筒10和支撑套筒11周围施加轴向接触压力以进行压接。为了进行压接,压接套筒10的外侧具有环绕的凸出部24。环绕的突出部在组装状态下,在轴向方向上支承在基部元件4的止挡部14上。

28.还可能的是,支撑套筒11具有至少一个用于轴向变形的变形区域15。在所示的情况下,支撑套筒11在其面向电缆2的内侧具有多个凹槽,在轴向变形的情况下,这些凹槽可以用作应力消除槽和/或挤压槽。可以看出,在变形状态和非变形状态下,支撑套筒11具有用于抵靠在电缆护套19的端部上的径向肩部16。另外,压接套筒10在轴向方向上包括用于支撑套筒11的止挡部14。这样,支撑套筒11就可以借助于压接套筒10容易地快速定位在电缆2上。另外,有利的是,压接套筒10具有至少一个径向贯通开口13,从而在组装状态下可以通过所述贯通开口13视觉上辨识出中间的编织层3。在变形状态下,支撑套筒11被压接套筒10和电缆2包围并固定。

29.为了将所示的固定装置1组装起来,首先暴露出电缆护套19下面的电缆2的编织层。然后,将张紧元件5螺纹连接到电缆2上,接着将夹紧元件22和支撑套筒11穿到电缆上。支撑套筒11借助于径向肩部16推至电缆护套19的一端并定位在那里。随后,将电缆2的编织层3张开,并围绕支撑套筒11放置。任何突出的编织层3都可以切断。之后,将压接套筒10推到电缆2上,并推至支撑套筒11的上方。然后将编织层3轴向压接在压接套筒10与支撑套筒11之间。在这一步骤之后,将基部元件4推到电缆2上并与张紧元件5相互连接。

30.附图标记列表

[0031]1ꢀꢀꢀꢀꢀ

固定装置

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

14

ꢀꢀꢀ

止挡部

[0032]2ꢀꢀꢀꢀꢀ

电缆

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

15

ꢀꢀꢀ

变形区域

[0033]3ꢀꢀꢀꢀꢀ

编织层

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

16

ꢀꢀꢀ

径向肩部

[0034]4ꢀꢀꢀꢀꢀ

基部元件

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

17

ꢀꢀꢀ

中间绝缘层

[0035]5ꢀꢀꢀꢀꢀ

张紧元件

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

18

ꢀꢀꢀ

导线

[0036]6ꢀꢀꢀꢀꢀ

压接元件

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

19

ꢀꢀꢀ

电缆护套

[0037]7ꢀꢀꢀꢀ

第一开口

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

20

ꢀꢀꢀ

接触弹簧

[0038]8ꢀꢀꢀꢀ

第二开口

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

21

ꢀꢀꢀ

凹槽

[0039]9ꢀꢀꢀꢀ

基部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

22

ꢀꢀꢀ

夹紧元件

[0040]

10

ꢀꢀꢀ

压接套筒

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

23

ꢀꢀꢀ

密封件

[0041]

11

ꢀꢀꢀ

支撑套筒

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

24

ꢀꢀꢀ

凸出部

[0042]

12

ꢀꢀꢀ

压接区域

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

25

ꢀꢀꢀ

压花

[0043]

13

ꢀꢀꢀ

贯通开口

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

26

ꢀꢀꢀ

接触压力面

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1