一种带有气体分配区的叶脉平行流场结构及在燃料电池中的应用

1.本发明涉及一种带有气体分配区的叶脉平行流场结构及在燃料电池中的应用,属于质子交换膜燃料电池领域。

背景技术:

2.近年来,虽然质子交换膜燃料电池发展迅速,但其大规模商业化应用仍面临着成本和寿命两大技术挑战。双极板作为质子交换膜燃料电池的重要组成部件,其流场结构的合理设计将极大程度上降低质子交换膜燃料电池商业化难度。一方面,通过合理的流场结构设计,降低双极板加工难度、简化后处理程序,进而降低双极板成本,对解决pemfc成本问题有很大的作用;另一方面,优化流场结构,提升单池平面内的分布状况以及电堆的一致性,是提升电堆寿命的重要途径。

3.常见的流场包括点状流场、平行流场以及蛇形流场,蛇型流场应用广泛,单通道的设计使得气体只能沿着通道流动,气体流速较高,有利于促进气体向膜电极内扩散,但同时蛇型流场存在流场内压降大的问题,一旦发生水淹,后果极为严重。平行流场具有结构相对简单、易于加工以及压降小等优点,并且相对点状流场来说,平行流场有着更为均匀的气体分布情况,因此平行流场有着更为广泛的应用前景,但平行流场也面临易水淹的问题。

4.仿生流场主要以自然界中的系统、个体或器官等的结构为灵感,将其中的自然规律应用到流场的设计中。树叶叶脉的结构向人类展示了如何在二维平面内高效地传输养分,因而叶脉的结构被模仿并用于质子交换膜燃料电池流场设计。研究表明,叶脉型流场有更均匀的气体分布,以及水管理状况,但仿生流场普遍具有结构复杂,加工难度大的问题。

技术实现要素:

5.基于以上问题,本发明提供了一种带有气体分配区的叶脉平行流场结构,结合了平行流场和叶脉结构的优点,并简化了叶脉结构,使得该流场更易于加工。本发明的二次分配设计不仅有利于气体均匀分布,二级流道的设计更有利于流道中水的流动,有效避免通道中水的聚集以及水淹现象的发生,显著提升了燃料电池的传质性能和寿命。

6.本发明提供了一种带有气体分配区的叶脉平行流场结构,所述流场结构包括:依次连通的进气口、进气气体分配区、中央区、出气气体分配区、出气口;

7.所述进气气体分配区、出气气体分配区形状为梯形,内部设有利于气体分散的圆柱形脊,所述圆柱形脊交错排列,其排列角度与进气气体分配区、出气气体分配区的边平行;

8.所述中央区包括中央区脊、一级流道和二级流道,所述中央区脊的两侧设有一级流道,所述一级流道与二级流道交错,二级流道对称分布在一级流道两侧与一级流道形成叶脉状结构,将所有一级流道连通;

9.所述中央区脊被二级流道切割不连续分布。

10.反应气体由进气口进入流场,经过进气气体分配区的气体分配,均匀的进入中央区,在中央区通过二级流道的再分配,使得所有流道内的反应气体均匀分布,再经过出气气体分配区的气体分配由出气口排出流场。

11.进一步的,所述进气气体分配区与出气气体分配区的结构相同,所述进气气体分配区与出气气体分配区位于中央区的两侧,所述进气口与出气口呈对角设置;进气气体分配区与出气气体分配区的形状为梯形,所述进气气体分配区的下底边远离入口(进气口)的底角角度为10-45

°

,进气气体分配区下底边的的两个底角之和为90

°

,进气气体分配区与出气气体分配区内部有利于气体分散的圆柱形脊交错排列,其排列为:横排与梯形底边平行,纵排与梯形短腰平行;

12.进一步的,所述中央区的一级流道与二级流道交错,所述一级流道为平行直流道,所述二级流道为倾斜一定角度的支脉流道,所述支脉流道为直流道,对称分布在平行直流道两侧形成叶脉枝丫结构,将相邻的平行流道连通。

13.进一步的,所述一级平行直流道的中央区脊被二级流道分割成平行四边形,靠近进气气体分配区和出气分配区的中央区脊为梯形。

14.进一步的,所述二级流道对称或交错分布在一级流道两侧,形成叶脉状结构。

15.本发明优选为所述圆柱形脊的半径为0.4-1.0mm,高度为0.2-2mm,不同圆柱形脊的圆心横向之间距离为1-2mm,纵向之间距离为1-2mm。

16.本发明优选为所述一级流道的宽度为0.4-1.2mm,流道的深度为0.2-2mm。

17.本发明优选为所述二级流道的宽度为0.2-1.0mm,其深度与一级流道相同。

18.本发明优选为所述二级流道相邻两条(叶脉结构同一侧两条支脉)之间的距离为3-6mm。

19.本发明优选为所述二级流道靠近气体分配区的第一条支脉与分配区距离为2-8mm。

20.本发明优选为当二级流道交错分布时,同一侧两条支脉之间距离不变,另一侧的支脉结构错开1-3mm的距离。

21.本发明优选为所述二级流道与一级流道之间的夹角为15-75

°

。

22.本发明优选为中央区脊的宽度为0.4-1.5mm。

23.本发明优选为所述气体分配区的圆柱形脊与中央区脊的高度相同,为0.2-2mm。

24.本发明还涉及保护上述带有气体分配区的叶脉平行流场结构可以作为阴和/或阳极流场应用于燃料电池领域。

25.本发明所述的二级流道能够使不同一级流道中的气体相互贯通、汇聚,最后在整个流场内流动,使得流场内气体均匀分布在各级流道,避免因为流道内发生水淹而造成的死区;同时二级流道分布在一级平行流道两侧,能够及时将某一平行流道内积聚的水分散到相邻平行流道,避免水淹的发生。此外,本发明所述的流场结构继承了平行流场的优点,结构简单,加工难度小,制造成本低。

附图说明

26.本发明附图4幅;

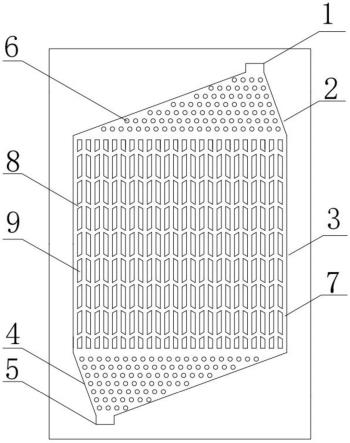

27.图1为本发明实施例1的示意图;

28.图2为本发明实施例2的示意图;

29.图3为支脉倾斜角度示意图;

30.图4为本发明实施例1和2的性能曲线图。

31.图中:1-进气口、2-进气分配区、3-中央区、4-出气分配区、5-出气口、6-圆柱形脊、7-一级流道、8-二级流道、9-中央脊。

具体实施方式

32.下述非限制性实施例可以使本领域的普通技术人员更全面地理解本发明,但不以任何方式限制本发明。

33.实施例1

34.如图1、3所示,一种带有气体分配区的叶脉平行流场结构,所述流场结构包括:依次连通的进气口1、进气气体分配区2、中央区3、出气气体分配区4、出气口5。

35.所述进气气体分配区2、出气气体分配区4结构相同,均为梯形形状,进气气体分配区2与出气气体分配区4位于中央区3的两侧,进气口1与出气口5呈对角设置;所述进气气体分配区2下底边远离入口的底角的角度为20

°

,进气气体分配区2下底边的两底角之和为90

°

;进气气体分配区2和出气气体分配区4内部有利于气体分散的圆柱形脊6交错排列,其排列为:横排与梯形底边平行,纵排与梯形短腰平行,所述圆柱形脊6半径为0.5mm,高度为1mm,每一圆柱形脊圆心横向之间距离为2mm,纵向之间距离为1.88mm。

36.所述中央区3包括中央区脊9、一级流道7和二级流道8,中央区脊9的两侧设有一级流道7,一级流道7与二级流道8交错,所述一级流道7为平行直流道,二级流道8为倾斜60

°

的支脉流道,所述支脉流道为直流道,对称分布在平行直流道两侧形成叶脉枝丫结构,将相邻的平行流道连通。所述中央区3一级流道7宽度为1mm,流道深度为1mm;所述二级流道8宽度为1mm,深度与一级流道7相同;所述二级流道靠近气体分配区的第一条支脉中心与分配区距离为4mm;所述叶脉结构同一侧两条支脉距离为6mm。

37.所述一级平行直流道的中央区脊9被二级流道8分割成平行四边形,靠近进气气体分配区2和出气气体分配区4的中央区脊9为梯形,所述中央区脊9的宽度为1mm。

38.本实施例在80℃、0.15mpa、阳极100%加湿氢气、阴极100%加湿空气、阳极计量比3.6、阴极计量比4.0、阴阳极流场都为叶脉平行流场条件下测试的性能曲线见图4。由图4可知,在1a/cm2的电流密度下,本实施例电压能够达到0.6v,电流密度能达到0.6w/cm2。

39.实施例2

40.如图2、3所示,一种带有气体分配区的叶脉平行流场结构,所述流场结构包括:依次连通的进气口1、进气气体分配区2、中央区3、出气气体分配区4、出气口5。

41.所述进气气体分配区2和出气气体分配区4结构相同,均为梯形形状,进气气体分配区2与出气气体分配区4位于中央区3的两侧,进气口1与出气口5呈对角设置;所述进气气体分配区2下底边远离入口的底角的角度为20

°

,进气气体分配区2下底边的两底角之和为90

°

,进气气体分配区2和出气气体分配区4内部有利于气体分散的圆柱形脊6交错排列,其排列为:横排与梯形底边平行,纵排与梯形短腰平行,所述圆柱形脊6半径为0.5mm,高度为1mm,每一圆柱形脊6圆心横向之间距离为2mm,纵向之间距离为1.88mm。

42.所述中央区3包括中央区脊9、一级流道7和二级流道8,中央区脊9的两侧设有一级

流道7,一级流道7与二级流道8交错,所述一级流道7为平行直流道,二级流道8为倾斜60

°

的支脉流道,所述支脉流道为直流道,交错分布在平行直流道两侧形成叶脉枝丫结构,将相邻的平行流道连通,平行流道两侧二级流道8相互错开的距离为3mm;所述中央区3一级流道7宽度为1mm,流道深度为1mm;所述二级流道8宽度为1mm,深度与一级流道7相同;所述二级流道8靠近气体分配区的第一条支脉中心与进气分配区2和出气气体分配区4距离为4mm;所述叶脉结构同一侧两条支脉距离为6mm。

43.所述一级平行直流道的中央区脊9被二级流道8分割成平行四边形,靠近进气气体分配区2和出气气体分配区4的中央脊9为梯形,所述中央区脊9的宽度为1mm。

44.本实施例在80℃、0.15mpa、阳极100%加湿氢气、阴极100%加湿空气、阳极计量比3.6、阴极计量比4.0、阴阳极流场都为叶脉平行流场条件下测试的性能曲线见图4。由图4可知,在1a/cm2的电流密度下,本实施例电压能够达到0.6v,电流密度能达到0.6w/cm2。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1