一种全向堆叠式阵列天线的制作方法

1.本实用新型涉及一种全向堆叠式阵列天线。

背景技术:

2.天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递信息的,都依靠天线来进行工作。此外,在用电磁波传送能量方面,非信号的能量辐射也需要天线。一般天线都具有可逆性,即同一副天线既可用作发射天线,也可用作接收天线。在警用、救护等的背负式天线的室外场景时,需要提高无线通信系统的运行质量,增加天线增益,在某个方向的信号覆盖范围增大或者不便的情况下,提高该范围的信号强度,配合天线的各种终端告诉稳定的数据收发。

3.正是基于上述原因,本实用新型设计了一种全向堆叠式阵列天线。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,适应现实需要,提供一种全向堆叠式阵列天线,能有效的解决天线增益限制问题,提高天线增益,使天线在设计的频段上工作。

5.为了实现本实用新型的目的,本实用新型所采用的技术方案为:

6.设计一种全向堆叠式阵列天线,包括底座、玻纤管和天线振子,所述玻纤管呈管状结构套装于所述天线振子的外部,所述玻纤管的外壁下方与所述底座的顶部相连,所述天线振子包括第一铜管、第一辐射单元和第二辐射单元,所述第一铜管的轴向设有半软线,所述半软线的轴向设有第一内导体;两个所述第一辐射单元包括由外至内依次设置的第二铜管、第一绝缘pe管和第二内导体,下方的所述第一辐射单元的第二内导体与所述半软线的外壁相连,所述第一内导体的顶端伸出段与所述第二铜管的外壁下方相连,所述第二铜管的底端与所述半软线的顶端固定连接;两个所述第一辐射单元之间交错连接有若干所述第二辐射单元;上方的所述第二内导体的顶端伸出段设有短路部。

7.所述第二辐射单元包括由外至内依次设置的第三铜管、第二绝缘pe管和第三内导体,相邻第三铜管的端部之间通过绝缘片固定连接,下方和上方的第三铜管与第二铜管的端部之间通过绝缘片固定连接,所述第二辐射单元的第三内导体与相邻第二辐射单元的第三铜管外壁接触。

8.所述第二铜管、第三铜管和绝缘片的外径相等;所述第二铜管的长度为四分之一波长,所述第三铜管的长度为二分之一波长。

9.所述第一铜管与下方的第二铜管的外壁之间连接有巴伦结构,所述巴伦结构包括横向板和纵向板,所述纵向板的顶端内壁与所述第二铜管的外壁下方相连,所述横向板和纵向板组成“l”形结构,所述横向板的外端通过连接板与所述第一铜管的外壁相连。

10.所述底座包括固定锥、缓冲弹簧和公头公针,所述固定锥由连接环和连接锥组成,所述连接环呈中空顶部开口的圆柱形结构,其内径与所述玻纤管的外径相等,所述玻纤管的外壁下方与所述连接环的内壁固定连接,所述固定锥呈锥形结构固定于所述连接环的底部,所述连接锥的底端与所述缓冲弹簧的内壁上方相连,所述连接环和连接锥的轴向设有用于所述第一铜管穿过的通孔,所述公头公针的顶端与所述缓冲弹簧的外壁下方相连,所述公头公针的轴向与所述第一铜管轴向的第一内导体电连接。

11.所述玻纤管的顶端开口处设有天线帽。

12.本实用新型的有益效果在于:

13.1.本设计能有效的解决天线增益限制问题,提高天线增益,使天线在设计的频段上工作,适用于警用,救护的背负式天线的室外应用场景,配合使用天线的各种终端可实现高速稳定的数据收发。

附图说明

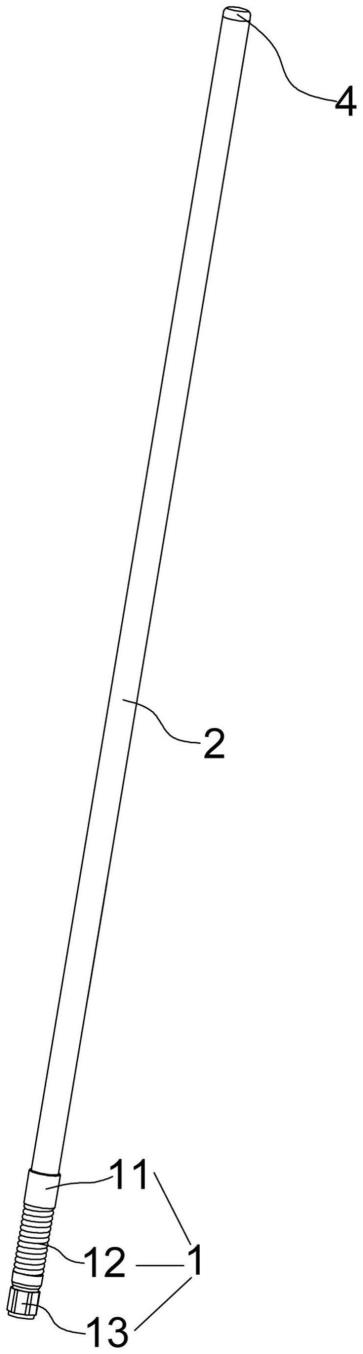

14.图1为本实用新型的结构示意图;

15.图2为本实用新型中天线振子的结构示意图;

16.图3为图2的局部放大图;

17.图4为本实用新型中底座的剖面图。

18.图中,1底座,2玻纤管,3天线振子,4天线帽,11固定锥,12缓冲弹簧,13公头公针,31第一铜管,32第一辐射单元,33第二辐射单元,34半软线,35第一内导体,36短路部,37绝缘片,38巴伦结构,111连接环,112连接锥,321第二铜管,323第二内导体,331第三铜管,333第三内导体,381横向板,382纵向板,383连接板。

具体实施方式

19.下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:

20.实施例:一种全向堆叠式阵列天线,参见图1-图4,

21.本设计包括底座1、玻纤管2和天线振子3,所述玻纤管2呈管状结构套装于所述天线振子3的外部,所述玻纤管2的外壁下方与所述底座1的顶部相连,所述天线振子3包括第一铜管31、第一辐射单元32和第二辐射单元33,所述第一铜管31的轴向设有半软线34,所述半软线34的轴向设有第一内导体35;两个所述第一辐射单元32包括由外至内依次设置的第二铜管321、第一绝缘pe管和第二内导体323,下方的所述第一辐射单元32的第二内导体323与所述半软线34的外壁相连,所述第一内导体35的顶端伸出段与所述第二铜管321的外壁下方相连,所述第二铜管321的底端与所述半软线34的顶端固定连接;两个所述第一辐射单元32之间交错连接有若干所述第二辐射单元33;上方的所述第二内导体323的顶端伸出段设有短路部36,第三内导体333为移相器,使得经过第三内导体333的信号相移二分之一个波长,在这移动中产生信号,经过多节辐射单元,增益也越强,辐射单元通常不超过6节,每增加一节辐射单元,增益会增加1db,顶端的所述第一辐射单元32的第二内导体323顶端形成短路部36,能够减少天线损耗,从而使得整个天线增益有一个比较大的提升,第一铜管31和多组第一辐射单元32和第二辐射单元33产生互感,使阻抗变换,变为50欧姆,辐射单元之间交叉焊接,金属振子与金属振子之间形成回路,一起产生共振,使天线在设计的频段上工

作,适用于警用,救护的背负式天线的室外应用场景,配合使用天线的各种终端可实现高速稳定的数据收发。

22.进一步的,第二辐射单元33包括由外至内依次设置的第三铜管331、第二绝缘pe管和第三内导体333,相邻第三铜管331的端部之间通过绝缘片37固定连接,下方和上方的第三铜管331与第二铜管321的端部之间通过绝缘片37固定连接,所述第二辐射单元33的第三内导体333与相邻第二辐射单元33的第三铜管331外壁接触,第二铜管321、第三铜管331和绝缘片的外径相等;所述第二铜管321的长度为四分之一波长,所述第三铜管331的长度为二分之一波长,第三内导体333为移相器,使得经过第三内导体333的信号相移二分之一个波长,在这移动中产生信号,经过多节辐射单元,增益也越强,辐射单元通常不超过6节,每增加一节辐射单元,增益会增加1db;相邻辐射单元之间通过绝缘片37隔离固定,保证了天线在移动场景使用时的稳定性。

23.进一步的,第一铜管31与下方的第二铜管321的外壁之间连接有巴伦结构38,所述巴伦结构38包括横向板381和纵向板382,所述纵向板382的顶端内壁与所述第二铜管321的外壁下方相连,所述横向板381和纵向板382组成“l”形结构,所述横向板381的外端通过连接板383与所述第一铜管31的外壁相连,通过设置巴伦结构38能够使整个天线增益进一步提升。

24.进一步的,底座1包括固定锥11、缓冲弹簧12和公头公针13,所述固定锥11由连接环111和连接锥112组成,所述连接环111呈中空顶部开口的圆柱形结构,其内径与所述玻纤管2的外径相等,所述玻纤管2的外壁下方与所述连接环111的内壁固定连接,所述固定锥11呈锥形结构固定于所述连接环111的底部,所述连接锥112的底端与所述缓冲弹簧12的内壁上方相连,所述连接环111和连接锥112的轴向设有用于所述第一铜管31穿过的通孔,所述公头公针13的顶端与所述缓冲弹簧12的外壁下方相连,所述公头公针13的轴向与所述第一铜管31轴向的第一内导体35电连接,玻纤管2的外壁下方与连接环111的内壁之间通过a,b胶固定连接,能够达到高效的固定作用,通过连接锥112和公头公针13的顶端之间连接缓冲弹簧12能够起到减震缓冲的作用,延长天线的使用寿命,通过设置公头公针13便于将天线固定于设备上使用,连接锥112和公头公针13的顶端呈锥形结构,便于插入缓冲弹簧12的轴向,便于固定锥11、公头公针13与缓冲弹簧12相连。

25.所述玻纤管2的顶端开口处设有天线帽4。

26.本实用新型的实施例公布的是较佳的实施例,但并不局限于此,本领域的普通技术人员,极易根据上述实施例,领会本实用新型的精神,并做出不同的引申和变化,但只要不脱离本实用新型的精神,都在本实用新型的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1