一种具有梯度孔隙结构的电极及其制备方法和应用

本发明属于锂电池,特别涉及一种具有梯度孔隙结构的电极及其制备方法和应用。

背景技术:

1、锂离子电池(lithium-ion battery,lib)作为电化学储能系统,由于其重量低、能量密度高、寿命长,而被广泛应用于电子产品、电动汽车和固定应用中的储能设备等领域。然而,现有的商业化锂离子电池的能量密度已难以满足需求。为了不断提高锂离子电池的能量密度,人们在寻找替代性材料和微调电极结构方面进行了相关研究。对于微调电极结构,从电池的设计出发,优化电极结构,提高活性物质在电极中的比例,降低非活性物质如导电剂、粘结剂和集流体等在电极中的比例,从而提高电池的能量密度。其中,提高电极中活性物质的负载量制作成厚电极被认为是提高能量密度的最直接、最经济的方法,随着电极材料厚度增加,电池成本会大幅度下降。

2、然而,增加传统电极的厚度不可避免地会增大离子和电子传输距离,导致反应动力学滞缓,倍率放电容量较低,这是限制厚电极商业化的重要原因。于是,针对厚电极孔隙结构设计以降低电极曲折度的研究不断涌现。然而,低曲折结构虽然可以提高锂离子液相扩散速率,但无法解决厚电极中反应及活性物质利用不均匀的问题。因此,有研究通过构建梯度分布的孔隙结构来缓解电极反应和极化的不均匀性。当锂离子电池处于放电状态时,锂离子从负极脱出穿过隔膜聚集在正极表面,而电子则通过外电路从负极集流体转移到正极集流体上并大量聚集。这就导致了正极靠近隔膜一侧的离子反应速率快于电子反应速率,而靠近集流体侧的电子反应速率则快于离子反应速率,从而导致电极反应不均匀。基于这个特点,研究者认为应构建孔隙率从隔膜到集流体不断减少的正极来促进离子与电子反应的均匀性。令人感到意外的是,研究者们通过设计不同孔隙梯度分布的电极来验证这个猜想,结果却不尽相同。因此,针对孔隙结构的设计与优化还需要进一步地研究。

3、因此,亟需提供一种新的电极,使用该电极制备得到的锂电池具有良好的倍率性能和循环性能。

技术实现思路

1、本发明旨在解决现有技术中存在的一个或多个技术问题,至少提供一种有益的选择或创造条件。本发明提供一种具有梯度孔隙结构的电极,该电极具有高孔隙低曲折结构,极化及活性颗粒物利用均匀,进而使制备得到的电池具有良好的倍率性能和循环性能。

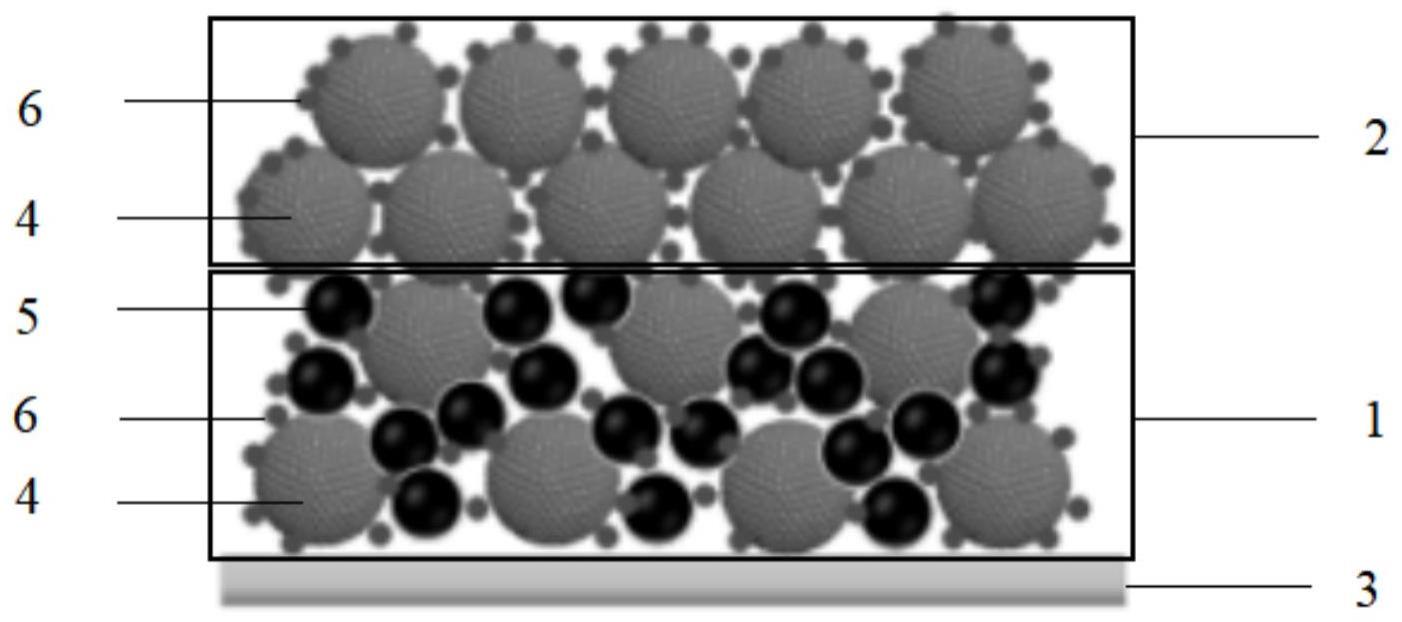

2、本发明的发明构思:本发明结合电池反应过程中的电子电流和离子电流分布特点,通过第一涂层和第二涂层中不同粒径的活性颗粒物搭配,采用第一涂层的活性颗粒物具有两种不同范围的粒径,第二涂层的活性颗粒物只有一种范围的粒径的分层结构;当小粒径的活性颗粒物密集堆积在一起时,活性颗粒物之间的孔隙相对较小;相反,当较大粒径的活性颗粒物堆积在一起时,活性颗粒物之间的孔隙相对较大;大粒径和小粒径的活性颗粒物混合时则出现中等水平的孔隙;通过调控第一涂层和第二涂层中活性颗粒物的粒径,使得第一涂层和第二涂层具有不同的孔隙分布,得到具有梯度孔隙结构的电极,可增大电极的孔隙率,降低曲折度,使电极反应及活性颗粒物利用均匀,且可降低离子阻抗,进而可以有效地提高锂离子液相传输速率,提高锂电池的倍率性能和循环性能。

3、因此,本发明的第一方面提供一种具有梯度孔隙结构的电极。

4、具体的,一种具有梯度孔隙结构的电极,包括集流体及位于集流体表面的涂层,所述涂层包括第一涂层和位于所述第一涂层上的第二涂层;所述第一涂层靠近所述集流体的表面;

5、所述第一涂层包括活性颗粒物;所述活性颗粒物具有两种不同范围的粒径;

6、所述第二涂层包括活性颗粒物;所述活性颗粒物只有一种范围的粒径。

7、具体的,所述电极为正极。

8、优选的,所述第一涂层的厚度为40-70μm;所述第二涂层的厚度为40-70μm。

9、进一步优选的,所述第一涂层的厚度为45-55μm;所述第二涂层的厚度为45-55μm。

10、具体的,所述电极为厚电极。

11、优选的,所述活性颗粒物选自多晶活性颗粒、单晶活性颗粒中的至少一种。

12、优选的,所述第一涂层中,所述两种不同范围的粒径的粒径差为1-11.5μm。

13、进一步优选的,所述第一涂层中,所述两种不同范围的粒径的粒径差为2-9μm。

14、优选的,所述第一涂层中,所述两种不同范围的粒径分别为7.5-14μm、2.5-6.5μm。

15、进一步优选的,所述第一涂层中,所述两种不同范围的粒径分别为8-12μm、3-6μm。

16、优选的,所述第二涂层中,所述活性颗粒物的粒径选自7.5-14μm、2.5-6.5μm中的任意一种。

17、优选的,所述第二涂层中,所述活性颗粒物的粒径选自8-12μm、3-6μm中的任意一种。

18、优选的,所述第一涂层和第二涂层还分别独立的包括导电剂、粘结剂。

19、优选的,所述第一涂层和第二涂层中,所述活性颗粒物、导电剂、粘结剂的质量比均为(92-98):(1-7):1。

20、进一步优选的,所述第一涂层和第二涂层中,所述活性颗粒物、导电剂、粘结剂的质量比均为(95-98):(1-4):1。

21、具体的,所述导电剂和所述粘结剂组成碳胶相。

22、优选的,所述导电剂选自炭黑、碳纳米管、石墨烯中的至少一种。

23、优选的,所述粘结剂选自聚偏氟乙烯、聚乙烯醇中的至少一种。

24、优选的,所述第一涂层中,粒径为7.5-14μm的活性颗粒物和粒径为2.5-6.5μm的活性颗粒物的质量比为(55-82):(18-45)。

25、进一步优选的,所述第一涂层中,粒径为7.5-14μm的活性颗粒物和粒径为2.5-6.5μm的活性颗粒物的质量比为(60-80):(20-40)。

26、优选的,所述活性颗粒物为linixcoymnzo2;其中,x+y+z=1,0.8≤x≤0.9,0.05≤y≤0.1,0.05≤z≤0.1。

27、优选的,所述涂层的面密度为18-33mg/cm2;进一步优选的,所述涂层的面密度为20-30mg/cm2。

28、优选的,所述第一涂层和所述第二涂层的面密度比为6:4-4:6。

29、优选的,所述涂层的压实密度为2.4-3.0g/cm3;进一步优选的,所述涂层的压实密度为2.6-2.8g/cm3。

30、优选的,所述活性颗粒物的真密度为4.6-4.8g/cm3;所述导电剂的真密度为1.8-2.0g/cm3;所述碳纳米管的真密度为1.0-1.5g/cm3;所述粘结剂的真密度为1.75-1.85g/cm3。

31、本发明的第二方面提供一种本发明第一方面所述的具有梯度孔隙结构的电极的制备方法,包括以下步骤:

32、依次在所述集流体上涂布所述第一涂层和第二涂层,固化,制得所述电极。

33、优选的,所述具有梯度孔隙结构的电极的制备方法,包括以下步骤:

34、将所述第一涂层的活性颗粒物、导电剂、粘结剂与溶剂混合,涂布在集流体上,固化,制得所述第一涂层;然后将所述第二涂层的活性颗粒物、导电剂、粘结剂与溶剂混合,涂布在所述第一涂层上,固化,制得所述电极。

35、优选的,所述溶剂均为n-甲基吡咯烷酮。

36、具体的,两次固化的工艺参数相同。

37、优选的,所述固化的温度为100-140℃,干燥至第一涂层固化即可。

38、进一步优选的,所述固化的温度为110-130℃。

39、优选的,所述集流体为铝箔。

40、优选的,所述铝箔的厚度为8-16μm;进一步优选的,所述铝箔的厚度为10-14μm。

41、本发明的第三方面提供一种电池。

42、具体的,所述电池包括本发明第一方面所述的具有梯度孔隙结构的电极。

43、优选的,所述电池还包括电解液、负极电极、隔膜。

44、优选的,所述电解液包括锂盐和溶剂。

45、优选的,所述锂盐选自lipf6、liclo4、libf4中的至少一种。

46、优选的,所述溶剂包括碳酸乙烯酯(ec)、氟代碳酸乙烯酯(fec)、碳酸甲乙酯(emc)。

47、优选的,所述电解液的制备方法,包括如下步骤:将所述锂盐溶解于所述溶剂中,得到所述电解液。

48、优选的,所述隔膜表面涂布有陶瓷涂层,所述隔膜的厚度为8-16μm;进一步优选的,所述隔膜的厚度为10-14μm。

49、优选的,所述负极电极的导电剂选自炭黑、碳纳米管、石墨烯中的至少一种。

50、优选的,所述负极电极的粘结剂选自丁苯橡胶、羧甲基纤维素钠、聚丙烯酸酯共聚物中至少一种。

51、优选的,所述负极电极的活性颗粒物包括石墨和硅氧。

52、优选的,在所述负极电极中,所述活性颗粒物、导电剂、粘结剂的质量百分比为(95-98):(1-4):1。

53、优选的,所述负极电极的制备过程,包括以下步骤:

54、将活性颗粒物、导电剂、粘结剂与溶剂混合,涂布在集流体上,固化,制得所述负极电极。

55、所述负极电极的溶剂为水。

56、优选的,所述集流体为铜箔。

57、优选的,所述铜箔的厚度为6-14μm;进一步优选的,所述铜箔的厚度为8-12μm。

58、优选的,所述固化的温度为100-140℃,干燥至涂层固化即可。

59、进一步优选的,所述固化的温度为110-130℃。

60、具体的,固化后在集流体上得到的是负极涂层。

61、优选的,所述负极涂层的面密度为8-17mg/cm2;进一步优选的,所述负极涂层的面密度为10-15mg/cm2。

62、优选的,所述负极涂层的压实密度为0.8-1.4g/cm3;进一步优选的,所述负极涂层的压实密度为1.0-1.2g/cm3。

63、相对于现有技术,本发明提供的技术方案的有益效果如下:

64、本发明结合电池反应过程中的电子电流和离子电流分布特点,通过第一涂层和第二涂层中不同粒径的活性颗粒物搭配,采用第一涂层的活性颗粒物具有两种不同范围的粒径,第二涂层的活性颗粒物只有一种范围的粒径的分层结构,得到具有梯度孔隙结构的电极,可增大电极的孔隙率,降低曲折度,使电极反应及活性颗粒物利用均匀,且可降低离子阻抗,进而可以有效地提高锂离子液相传输速率,提高锂电池的倍率性能和循环性能。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!