负极浆料、负极极片、锂离子电池的制作方法

本发明涉及锂离子电池,具体而言,涉及一种负极浆料、负极极片、锂离子电池。

背景技术:

1、现有丁苯橡胶体系的石墨负极浆料,存在加工能力较差的问题,这样的浆料在后续涂布在集流体形成负极涂层时,存在辊压后极片的粘接力较低,极片边缘会出现掉粉的问题。故而,有必要提供一种新的负极浆料配方,以改善上述问题。

技术实现思路

1、本发明的主要目的在于提供一种负极浆料、负极极片、锂离子电池,以解决现有技术中极片存在的掉粉问题。

2、为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种负极浆料,其包括石墨、导电剂、第一粘结剂、第二粘结剂和分散剂;其中,第一粘结剂选自丁苯粘结剂、苯丙粘结剂或丙烯酸酯粘结剂中的一种或多种;第二粘结剂选自聚丙烯酸基粘结剂,且第一粘结剂和第二粘结剂的重量比为1:3~1。

3、进一步地,聚丙烯酸基粘结剂选自丙烯酸钠-丙烯腈共聚物和/或丙烯酸锂-丙烯腈共聚物。

4、进一步地,第一粘结剂和第二粘结剂的总重量与导电剂的重量比为1.5~3.5:1。

5、进一步地,在混合石墨、导电剂、第一粘结剂、第二粘结剂和分散剂制备负极浆料的过程中,先向体系中加入第二粘结剂,再加入第一粘结剂。

6、进一步地,导电剂选自导电炭黑、乙炔炭黑、氟化纳米碳纤维或碳纳米管中的一种或多种;分散剂选自羧甲基纤维素钠和/或羧甲基纤维素锂。

7、进一步地,负极浆料的溶剂选自水。

8、进一步地,按重量份数计,负极浆料包括96~97份的石墨、0.6~1.1份的导电剂、0.4~0.6份的分散剂、0.5~1份的丁苯粘结剂及1~1.5份的聚丙烯酸基粘结剂。

9、为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种负极极片,包括集流体及设置在集流体外表面上的负极涂层,负极涂层由前述的负极浆料经涂布、烘干得到。

10、进一步地,负极涂层的厚度为100~300μm。

11、根据本发明的另一方面,提供了一种锂离子电池,包括前述的负极极片。

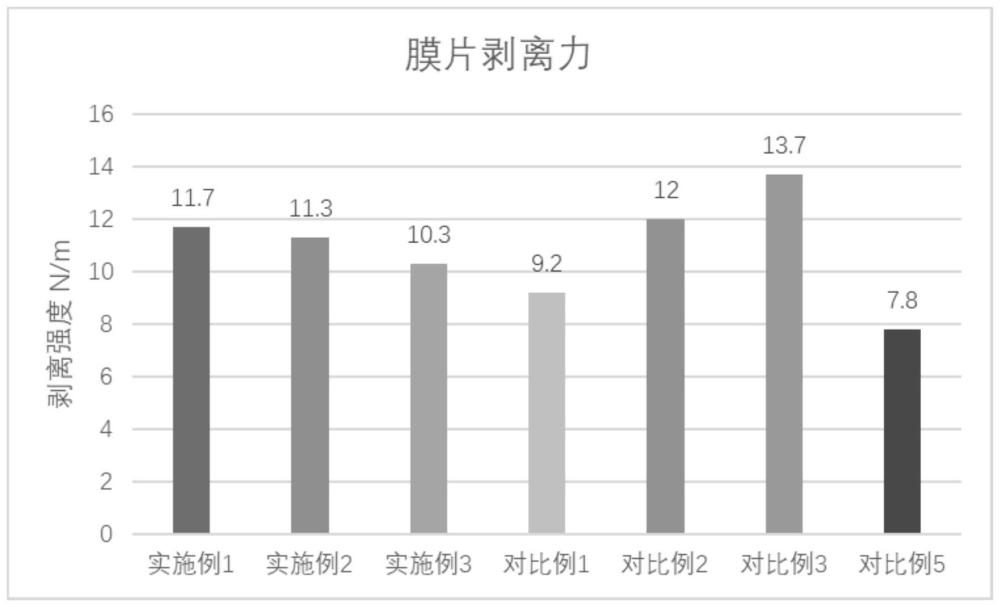

12、相较于单一的粘结剂而言,本申请同时使用上述两种粘结剂,一方面可以大幅度提高极片的粘接力,裁片后边缘掉料改善显著。另一方面可使电池放电倍率提升明显、低温性能优异,且其充电倍率也满足常规要求。而且,上述第一粘结剂和第二粘结剂混合使用还可在维持产品加工性能优异的基础上进一步降低分散剂的使用量,从而活性物质的含量相应有所提高,还提高了极片的能量密度。尤其是,第一粘结剂和第二粘结剂的重量比为1:3~1,才能够在解决掉粉问题的同时,保证其它电化学性能不受影响。第一粘结剂用量过高,膜片的剥离强度会不足,导致出现掉料的现象。第二粘结剂用量过高,电池充电倍率会恶化明显,快充能力较差。

技术特征:

1.一种负极浆料,其特征在于,包括石墨、导电剂、第一粘结剂、第二粘结剂和分散剂;其中,

2.根据权利要求1所述的负极浆料,其特征在于,所述聚丙烯酸基粘结剂选自丙烯酸钠-丙烯腈共聚物和/或丙烯酸锂-丙烯腈共聚物。

3.根据权利要求1或2所述的负极浆料,其特征在于,所述第一粘结剂和所述第二粘结剂的总重量与所述导电剂的重量比为1.5~3.5:1。

4.根据权利要求1所述的负极浆料,其特征在于,在混合所述石墨、所述导电剂、所述第一粘结剂、所述第二粘结剂和所述分散剂制备所述负极浆料的过程中,先向体系中加入所述第二粘结剂,再加入所述第一粘结剂。

5.根据权利要求1所述的负极浆料,其特征在于,所述导电剂选自导电炭黑、乙炔炭黑、氟化纳米碳纤维或碳纳米管中的一种或多种;

6.根据权利要求1所述的负极浆料,其特征在于,所述负极浆料的溶剂选自水。

7.根据权利要求1所述的负极浆料,其特征在于,按重量份数计,所述负极浆料包括96~97份的所述石墨、0.6~1.1份的所述导电剂、0.4~0.6份的所述分散剂、0.5~1份的所述丁苯粘结剂及1~1.5份的所述聚丙烯酸基粘结剂。

8.一种负极极片,包括集流体及设置在所述集流体外表面上的负极涂层,其特征在于,所述负极涂层由权利要求1所述的负极浆料经涂布、烘干得到。

9.根据权利要求8所述的负极极片,其特征在于,所述负极涂层的厚度为100~300μm。

10.一种锂离子电池,其特征在于,包括权利要求8所述的负极极片。

技术总结

本发明提供了一种负极浆料、负极极片、锂离子电池,涉及锂离子电池技术领域。负极浆料包括石墨、导电剂、第一粘结剂、第二粘结剂和分散剂;其中,第一粘结剂选自丁苯粘结剂、苯丙粘结剂或丙烯酸酯粘结剂中的一种或多种;第二粘结剂选自聚丙烯酸基粘结剂,且第一粘结剂和第二粘结剂的重量比为1:3~1。相较于单一的粘结剂而言,本申请同时使用上述两种粘结剂,一方面可以大幅度提高极片的粘接力,裁片后边缘掉料改善显著。另一方面可使电池放电倍率提升明显、低温性能优异,且其充电倍率也满足常规要求。

技术研发人员:高天一,李扬,胡景博,陈敏健,郝雪纯,张宇

受保护的技术使用者:中国第一汽车股份有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/3/4

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!