一种负极片、电池及其制备方法与应用与流程

本发明涉及锂离子电池,尤其是涉及一种负极片、电池及其制备方法与应用。

背景技术:

1、锂离子电池是一种常见的可充电电池,广泛应用于移动设备、电动车辆和可再生能源储存系统等领域。它采用锂离子在正负极之间的电化学反应来存储和释放电能。锂离子电池的主要组成部分包括正极、负极、电解质和隔膜。正极通常由锂化合物(如锰酸锂、钴酸锂或磷酸铁锂)构成,负极常使用石墨材料,电解质则是一种可导电的溶液或聚合物薄膜,用于离子传导。隔膜则用于隔离正负极,防止短路。锂离子电池的工作原理是在充放电过程中,锂离子在正负极之间来回嵌入和脱嵌。当电池充电时,锂离子从正极释放出来,通过电解质移动到负极并嵌入其中。当电池放电时,锂离子从负极脱嵌并移动回正极。这种嵌入和脱嵌过程是可逆的,使锂离子电池可以多次充放电。锂离子电池具有许多优点,例如高能量密度、较长的循环寿命、低自放电率和较小的记忆效应。它们也比其他类型的可充电电池更轻巧、更便于维护,并且具有较高的电压稳定性。

2、随着市场对电池性能的需求逐渐提高,性能优良的锂离子电池不仅需要具备较高的能量密度,同时还有兼顾优异的长循环寿命。为了提升锂离子电池的能量密度,最为常见的一种措施是提高正负极片的压实密度。然而,压实密度的提高对极片和隔膜的吸液量、吸液时间造成极大的负面影响,电芯吸液量过少,导致电池后期循环出现跳水等不良现象。

3、为了提升电解液浸润,通常会采用注液后高温静置、真空静置,或者运用复杂的化成流程等。此外,部分电池企业解决极片和隔膜吸液困难的办法是降低电解液的粘度,同时加入新型浸润剂,从而提高电芯中极片和隔膜的吸液量,减小吸液时间。如果电解液增加低熔点、低粘度溶剂含量,极片的浸润性有所改善,但电池高温性能会被恶化。如果电解液粘度增大,电池高温性能较好,而渗透能力较弱,导致浸润不充分,进而引起产品不能正常使用。

4、因此,如何使极片与电解液具有合适的浸润性,并提升电池的保液量及高低温循环寿命成为亟待解决的技术问题。

技术实现思路

1、本发明所要解决的第一个技术问题是:

2、提供一种负极片。

3、本发明所要解决的第二个技术问题是:

4、提供一种电池。

5、为了解决所述第一个技术问题,本发明采用的技术方案为:

6、一种负极片,所述负极片的结构包括:

7、集流体;

8、活性材料层,其设于集流体的表面;

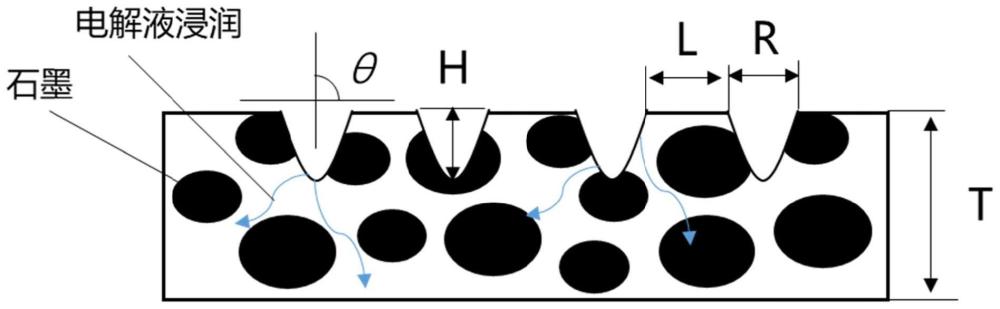

9、所述活性材料层的数量大于等于1,且至少一个活性材料层的表面设置有孔槽;

10、所述孔槽的深度h与所述活性材料层的厚度t满足以下关系:

11、1/3t<h≤2/3t;

12、所述活性材料层的压实密度为p,p满足以下关系:1.55≤p≤1.75g/cm3。

13、根据本发明的实施方式,所述技术方案中的一个技术方案至少具有如下优点或有益效果之一:

14、本发明在活性材料层具有高压实密度的情况下,进一步平衡负极极片与电解液之间的浸润性,确保电池有高能量密度收益的同上,还具备良好的保液能力及优异的高低温循环寿命。

15、具体的:

16、高压实密度的活性材料层能够有效提升电池能量密度,但高压实密度会减少活性物质层的缝隙,增添电解液的浸润难度,容易出现浸润不良的情况,并导致电池保液能力也变差。基于此,本发明在负极片表面活性材料层设置孔槽以助于电解液的流通提升浸润,促进电池的保液,形成锂离子快速扩散的通道,有效缓解高压实极片的浸润和析锂问题。进一步的,通过设置孔槽的深度h与活性材料层的厚度t,调控电解液的流通,平衡负极极片与电解液之间的浸润性,保证电池高能量密度,保证良好的保液能力及优异的高低温循环寿命。

17、根据本发明的一种实施方式,所述活性材料层,其设于集流体的上表面和/或下表面。

18、根据本发明的一种实施方式,所述活性材料层中孔槽的体积率为η,η满足以下关系:1%≤η≤5%。本发明的方案限定了在负极片表面活性材料层设置孔槽以助于电解液的流通提升浸润,但是,若设置负极片的孔槽体积率过高,则会影响正负极的n/p比;若孔槽体积率过低则是电解液浸润不理想,锂离子传输路径受阻。因此,需要严格限定活性材料层中孔槽的体积率。

19、根据本发明的一种实施方式,所述活性材料层中孔槽的打孔宽度为r,r满足以下关系:50≤r≤140μm。

20、根据本发明的一种实施方式,所述活性材料层中孔槽的间距为l,l满足以下关系:1.0≤l≤2.5mm。

21、根据本发明的一种实施方式,所述性材料层中孔槽与负极片的角度为θ,θ满足以下关系:85°≤θ≤95°。孔槽与负极片的角度、孔槽的间距、孔槽的打孔宽度、孔槽的体积率和孔槽的深度h,都会影响到孔槽对电解液流通的调控,进而影响保液稳定性。

22、根据本发明的一种实施方式,所述负极片的材料包括石墨和掺混硅碳的石墨中的至少一种。

23、为了解决所述第二个技术问题,本发明采用的技术方案为:

24、一种电池,包括正极片、隔膜、电解液和所述的负极片。

25、根据本发明的一种实施方式,所述电解液的组分包括非水溶剂、锂盐和添加剂,其中,所述非水溶剂包括第一有机溶剂和第二有机溶剂,所述第一有机溶剂在所述电解液中的质量分数为w1,w1满足以下关系:30wt.%≤w1≤45wt.%;所述第二有机溶剂在所述电解液中的质量分数为w2,w2满足以下关系:15wt.%≤w2≤40wt.%,且w2≤w1≤3w2。

26、根据本发明的一种实施方式,所述电解液的粘度为ω,ω满足以下关系:0.4≤ω≤2mpa·s。所述电解液的粘度ω为电解液在25℃下的粘度。电解液粘度过低会恶化高温性能,电解液粘度增大则不利于低温性能的表现,还会影响电池的浸润效果及保液稳定性。通过设置本发明的第一溶剂与第二溶剂的配比调控电解液的粘度,结合负极片的孔槽效果,保障浸润的同时可适当提升电解液的粘度和保液稳定性,兼顾了电池的高低温性能。因此,本发明降低了高压实密度对电解液渗透能力的要求,拓宽了溶剂、添加剂的选择种类以及配比窗口,电池的综合性能明显提升。

27、根据本发明的一种实施方式,所述负极片的的压实密度为p,所述负极片中包括活性材料层,所述活性材料层中设有孔槽,所述孔槽的体积率为η,所述p、η、w1和ω满足以下关系:2.8≤(p*ω)/(10*=*w1)≤50。为了保证负极极片与电解液具有稳定的保液能力,兼顾电池的高低温性能,负极片的压实密度、孔槽体积率与电解液溶剂需要满足上述关系。当压实密度较大时,活性材料层的各物质之间缝隙较少,对电解液的浸润及保液稳定性具有极大难度。电解液粘度低有利于电解液的浸润,但在高温环境下,活性材料层中的物质反应活性也增强,与电解液的副反应增加,产生的副产物和热量也会增加,存在较大安全风险。极片表面设有孔槽有利于极片具有良好的保液稳定性,同时为锂离子快速传输提供路径。因此,在高压实密度下极片表面设有孔槽,可以适当提升电解液粘度,使极片具有良好的保液稳定性,在高温或低温下具有优异的性能。

28、根据本发明的一种实施方式,所述负极片的泄压压实密度为β,所述负极片的泄压压实密度β、负极片的压实密度p、所述电解液的粘度ω之间,满足以下关系式:0.05≤ω*(p-β)/p≤0.23。满足上述关系,负极片可进一步提升极片的保液稳定性;此外,在上述关系中,活性材料层的各物质接触良好,协同阳极片表面活性材料层设有孔槽可以进一步减小锂离子传输阻碍,有助于减少电池充放电过程的热量产生,提升电池高低温性能。

29、根据本发明的一种实施方式,所述第一有机溶剂包括碳酸酯类有机溶剂和羧酸酯类有机溶剂中的至少一种;所述第二有机溶剂包括硫类溶剂、氟代溶剂、砜类溶剂和腈类溶剂中的至少一种。

30、根据本发明的一种实施方式,所述第一有机溶剂包括碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、γ-丁内酯l、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯和碳酸甲基乙基酯中的至少一种。

31、根据本发明的一种实施方式,所述第一有机溶剂在所述电解液中的质量分数为w1,且30wt.%≤w1≤45wt.%。

32、根据本发明的一种实施方式,所述第二有机溶剂包括cf3so2n(ch2ch3)(ch3)、cf3so2n(ch2ch3)2、cf3so2n(ch3)2、cf3cf2so2n(ch3)2、亚硫酸酯、亚硫酸丁烯酯、甲氧基乙基甲基砜、四亚甲基砜、琥珀腈、特戊腈、氟化二氧戊环、吡咯烷类、哌啶类和铵类溶剂中的至少一种。

33、根据本发明的一种实施方式,所述第二有机溶剂在所述电解液中的质量分数为w2,且15wt.%≤w2≤40wt.%。

34、根据本发明的一种实施方式,所述电池中的所述电解液中还包括锂盐,所述锂盐包括lifsi、litfsi、libob、lipo2f2中的至少一种。

35、根据本发明的一种实施方式,所述锂盐在电解液中的质量分数为10~20wt.%。

36、根据本发明的一种实施方式,所述电池中的所述电解液中还包括添加剂,所述添加剂包括1,3-丙烷磺酸内酯、1,3-丙烯磺酸内酯、1,3,6-己烷三腈、1,3-丙烷磺酸内酯、硫酸乙烯酯和1,2-双(氰乙氧基)乙烷中的至少一种。

37、根据本发明的一种实施方式,所述添加剂在电解液中的质量百分数为10~20wt.%。

38、根据本发明的一种实施方式,所述正极极片的材料包括钴酸锂、三元材料和富锂材料中的至少一种。

39、根据本发明的一种实施方式,所述隔膜的材料包括聚乙烯、聚丙烯和聚偏氟乙烯中的至少一种。

40、本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!