一种动力电池顶盖组件的制作方法

本技术涉及动力电池,特别是涉及一种动力电池顶盖组件。

背景技术:

1、随着新能源行业的发展,锂离子圆形电池(电芯)作为新型的二次电池,因其具有能量密度高、轻便、使用寿命长、安全环保等优点广泛应用于新能源领域。现有的锂离子圆形电池主要包括外壳、置于外壳内的电芯以及设置在外壳上并封闭和固定电芯顶盖,顶盖通常包括有盖板、穿设在盖板上的端子和极柱、设置在盖板与端子和极柱之间的塑胶件,为实现外壳内部的密封,通常会采用密封圈进行密封,隔绝电池内部和外界。

2、现有的密封圈通常设置在盖板与极柱之间,并采用氟橡胶进行极柱的单面密封,由此,使得在极柱与端子的接触位置需要进行穿透焊接,由此确保电池内部的气密性。但由于在穿透焊接的过程,对焊接要求较高,并且有极大的风险产生虚焊、炸焊等,导致大量成品出现气密性不良、拉力不良等情况,进而使得产品的可靠性较差,良品率低,从而造成产品原料和加工成本的浪费以及加工效率低。

技术实现思路

1、有鉴于此,本实用新型的目的在于提供一种动力电池顶盖组件,以解决现有技术中顶盖组件的气密性和拉力不良、可靠性差、良品率低以及成本浪费和加工效率低问题。

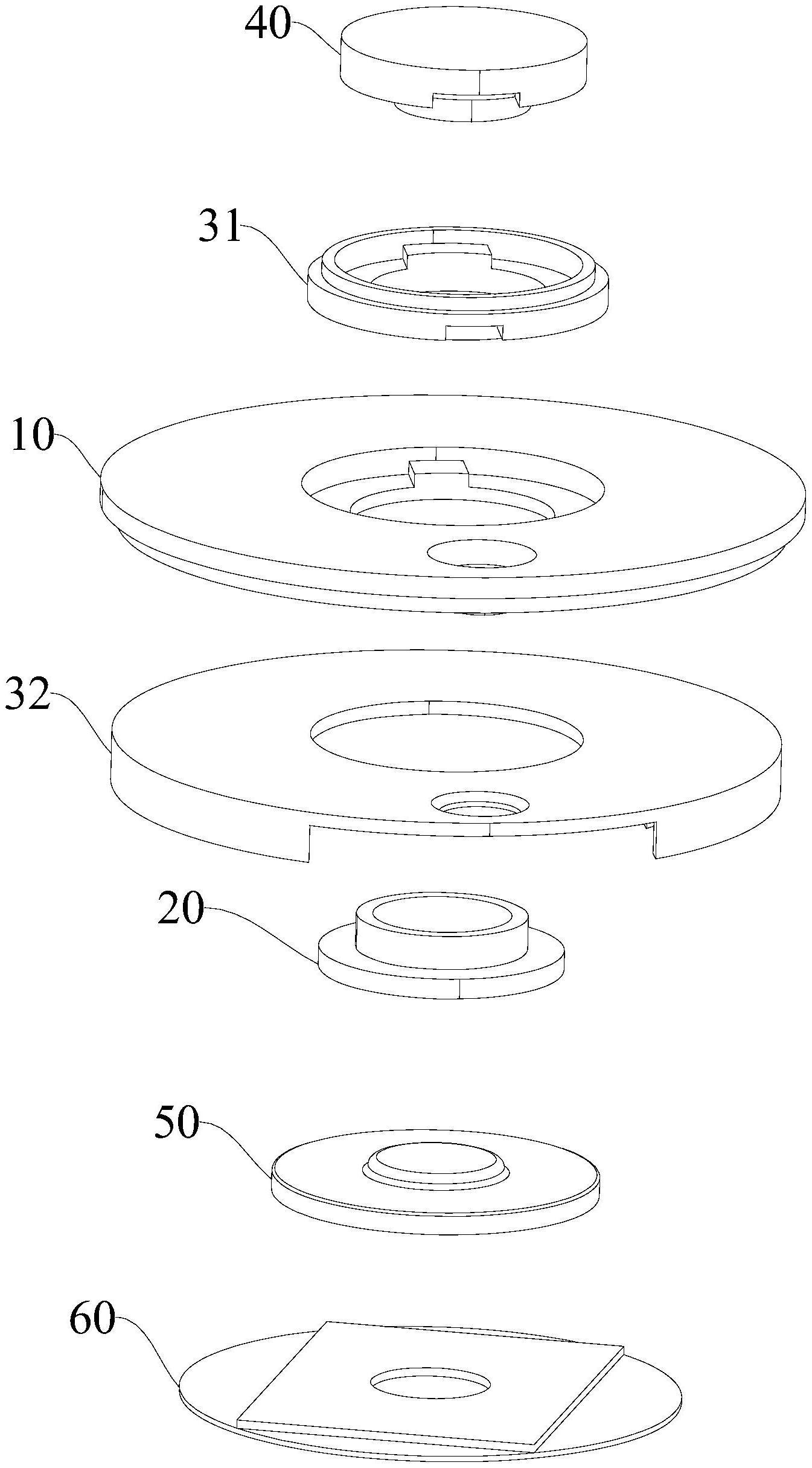

2、为达到上述目的,本实用新型的提供一种动力电池顶盖组件,包括盖板、穿设在所述盖板上的端子、与端子连接的极柱、形成于盖板与端子和/或极柱之间的塑胶体以及压接于所述盖板和/或塑胶件与端子和极柱之间的密封件,所述密封件的一侧与所述端子和极柱均压接配合,另一侧与所述盖板和/或塑胶件压接配合。

3、进一步的,所述盖板上同轴形成有台阶孔,所述密封件对应所述端子的一侧形成有压接于所述端子上的第一内压接面以及对应所述极柱的一侧形成有压接于所述极柱上的第二内压接面,所述第一内压接面与第二内压接面相接并密封所述端子与极柱的连接位置;所述密封件上对应所述第一内压接面的相对侧形成有压接于所述塑胶体上的第一外压接面,所述密封件上对应所述第二内压接面的相对侧形成有与第一外压接面相接的第二外压接面,且所述第二外压接面部分压接于所述盖板的下表面;

4、所述塑胶体包括形成于所述端子与盖板之间的上塑胶件以及形成于所述极柱与盖板的下表面之间的下塑胶件,所述上塑胶件形成于所述第一外压接面与所述台阶孔的内壁之间且所述上塑胶件的底部支撑于所述第二外压接面上,所述下塑胶件沿周向设置在所述密封件的外侧。

5、进一步的,所述台阶孔包括连通所述盖板的上表面且直径较大的第一穿孔以及连通所述盖板的下表面且直径较小的第二穿孔,所述第一穿孔的台阶面向上凸伸有沿周向分布的第一定位台;

6、所述上塑胶件包括环设于所述第二穿孔的内周面的竖直塑胶段以及自所述竖直塑胶段的顶部一体向外延伸并支撑于所述第一穿孔的台阶面上的水平塑胶段,所述水平塑胶段对应所述第一定位台的位置处形成有与所述第一定位台定位配合的第一定位槽,所述竖直塑胶段的内周面压接于所述第一外压接面上且所述竖直塑胶段的底部支撑于所述第二外压接面上;所述端子的下端间隔穿设在所述竖直塑胶段内、端子的上端的对应位置支撑于所述水平塑胶段上。

7、进一步的,所述下塑胶件包括设置在所述盖板的下表面的塑胶板以及自所述塑胶板的外缘一体向下延伸形成的环形壁,所述塑胶板上同轴形成有一通孔,所述塑胶板具有一体成型的并靠近通孔一侧的环形夹持段以及靠近环形壁一侧的环形连接段,所述环形夹持段夹设于所述盖板的下表面与极柱的上表面之间。

8、进一步的,所述端子的下端的外周面与竖直塑胶段的内周面间隔形成有环状的第一密封腔,所述极柱的上表面与所述盖板的下表面间隔形成有环状并与所述第一密封腔连通的第二密封腔,所述密封件压装在所述第一密封腔及第二密封腔内;

9、所述密封件包括压装至所述第一密封腔内的竖直密封段以及自所述竖直密封段的底部一体延伸并压装至第二密封腔内的水平密封段,所述第一内压接面和第一外压接面分别形成于所述竖直密封段的内周面和外周面上,所述第二内压接面和第二外压接面分别形成于所述水平密封段的下表面及上表面上。

10、进一步的,所述端子自所述盖板的顶部穿设在所述台阶孔内,所述端子包括直径较大的主体部以及自所述主体部的下表面一体同轴形成且直径较小的压持部,所述压持部的外周面与所述竖直塑胶段的内周面间隔设置形成所述第一密封腔,且所述极柱焊接固定于所述压持部的底部。

11、进一步的,所述主体部的下表面对应所述压持部的外侧沿凹设有第二定位槽,所述水平塑胶段的上表面的朝向所述第二定位槽的方向凸伸有沿周向分布在水平塑胶段上的第二定位台。

12、进一步的,所述极柱自盖板的底部与所述端子连接,所述极柱包括极板以及自所述极板的上表面一体向上凸伸的接触凸点,所述接触凸点自所述极板的底部一体向上冲压形成;所述接触凸点的直径与所述压持部的直径适配且所述接触凸点的上表面与所述压持部的底部焊接固定;所述极板的上表面且对应于所述接触凸点外侧与所述盖板的下表面间隔设置形成所述第二密封腔。

13、进一步的,所述盖板上偏心设置于独立于所述台阶孔外的注液孔,所述注液孔包括与盖板的上表面连通的集液孔以及与所述盖板的下表面连通的连接孔,所述集液孔呈上大下小的锥形结构;

14、进一步的,所述动力电池顶盖组件还包括设置在所述极柱底部的集流盘。

15、本实用新型通过在塑胶体或盖板之间设置能够压接在端子和极柱对应位置的密封件,能够实现端子和极柱之间的连接位置的密封,由此可以降低极柱与端子穿透性焊接的要求,进而增加电池内部的气密性,提高产品的可靠性及良品率,从而减少产品原料成本及加工成本的浪费;同时,由于焊接要求不高,在焊接时,能够一定程度上提高生产效率。另,在对端子和极柱的焊接过程中,由于密封件的存在,能够隔绝塑胶体与端子和极柱,以对塑胶体起到隔热效果,从而降低高温对塑胶体造成的影响,避免塑胶体高温变形,进一步提高了产品的可靠性和良品率且气密性无风险。

技术特征:

1.一种动力电池顶盖组件,包括盖板、穿设在所述盖板上的端子、与端子连接的极柱和形成于盖板与端子和/或极柱之间的塑胶体,其特征在于,还包括压接于所述盖板和/或塑胶件与端子和极柱之间的密封件,所述密封件的一侧与所述端子和极柱均压接配合,另一侧与所述盖板和/或塑胶件压接配合。

2.根据权利要求1所述的动力电池顶盖组件,其特征在于,所述盖板上同轴形成有台阶孔,所述密封件对应所述端子的一侧形成有压接于所述端子上的第一内压接面以及对应所述极柱的一侧形成有压接于所述极柱上的第二内压接面,所述第一内压接面与第二内压接面相接并密封所述端子与极柱的连接位置;所述密封件上对应所述第一内压接面的相对侧形成有压接于所述塑胶体上的第一外压接面,所述密封件上对应所述第二内压接面的相对侧形成有与第一外压接面相接的第二外压接面,且所述第二外压接面部分压接于所述盖板的下表面;

3.根据权利要求2所述的动力电池顶盖组件,其特征在于,所述台阶孔包括连通所述盖板的上表面且直径较大的第一穿孔以及连通所述盖板的下表面且直径较小的第二穿孔,所述第一穿孔的台阶面向上凸伸有沿周向分布的第一定位台;

4.根据权利要求3所述的动力电池顶盖组件,其特征在于,所述下塑胶件包括设置在所述盖板的下表面的塑胶板以及自所述塑胶板的外缘一体向下延伸形成的环形壁,所述塑胶板上同轴形成有一通孔,所述塑胶板具有一体成型的并靠近通孔一侧的环形夹持段以及靠近环形壁一侧的环形连接段,所述环形夹持段夹设于所述盖板的下表面与极柱的上表面之间。

5.根据权利要求3所述的动力电池顶盖组件,其特征在于,所述端子的下端的外周面与竖直塑胶段的内周面间隔形成有环状的第一密封腔,所述极柱的上表面与所述盖板的下表面间隔形成有环状并与所述第一密封腔连通的第二密封腔,所述密封件压装在所述第一密封腔及第二密封腔内;

6.根据权利要求5所述的动力电池顶盖组件,其特征在于,所述端子自所述盖板的顶部穿设在所述台阶孔内,所述端子包括直径较大的主体部以及自所述主体部的下表面一体同轴形成且直径较小的压持部,所述压持部的外周面与所述竖直塑胶段的内周面间隔设置形成所述第一密封腔,且所述极柱焊接固定于所述压持部的底部。

7.根据权利要求6所述的动力电池顶盖组件,其特征在于,所述主体部的下表面对应所述压持部的外侧沿凹设有第二定位槽,所述水平塑胶段的上表面的朝向所述第二定位槽的方向凸伸有沿周向分布在水平塑胶段上的第二定位台。

8.根据权利要求6所述的动力电池顶盖组件,其特征在于,所述极柱自盖板的底部与所述端子连接,所述极柱包括极板以及自所述极板的上表面一体向上凸伸的接触凸点,所述接触凸点自所述极板的底部一体向上冲压形成;所述接触凸点的直径与所述压持部的直径适配且所述接触凸点的上表面与所述压持部的底部焊接固定;所述极板的上表面且对应于所述接触凸点外侧与所述盖板的下表面间隔设置形成所述第二密封腔。

9.根据权利要求2~8任一项所述的动力电池顶盖组件,其特征在于,所述盖板上偏心设置于独立于所述台阶孔外的注液孔,所述注液孔包括与盖板的上表面连通的集液孔以及与所述盖板的下表面连通的连接孔,所述集液孔呈上大下小的锥形结构。

10.根据权利要求2~8任一项所述的动力电池顶盖组件,其特征在于,还包括设置在所述极柱底部的集流盘。

技术总结

本技术公开了一种动力电池顶盖组件,包括盖板、穿设在所述盖板上的端子、与端子连接的极柱、形成于盖板与端子和/或极柱之间的塑胶体以及压接于所述盖板和/或塑胶件与端子和极柱之间的密封件,所述密封件的一侧与所述端子和极柱均压接配合,另一侧与所述盖板和/或塑胶件压接配合;与现有技术相比,本技术通过采用双面密封的结构,以降低极柱和端子在焊接过程中的焊接要求,且还能在焊接过程中对塑胶体起到隔热的作用,生产效率高、气密性无风险。

技术研发人员:徐涛,谢迪波,陆国强,黄公兵

受保护的技术使用者:常州长盈精密技术有限公司

技术研发日:20230620

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!