电子装置的制作方法

1.本公开涉及一种电子装置。

背景技术:

2.在诸如笔记本个人电脑、智能电话、移动电话等等的已具备日渐增高效能及更多功能的小型电器中,诸如微处理器、成像芯片、存储器等等的电子装置应密集地安装。因此,为防止归因于由该等电子装置产生的热的故障,自此等电子装置产生的热的耗散已变得日益重要。

3.然而,特别是在狭窄的空间内配置多个的印刷电路衬底的情形下,若同时有横向设置以及直立设置的多个发热装置需进行散热时,则须分别设置不同方向的多个散热片以分别对其进行散热,不仅增加组装的复杂度,更在机体内占用过多的空间。

技术实现要素:

4.本公开提供一种电子装置,其散热片可同时与未在不同方向上的发热装置形成热耦接,以提升电子装置的组装效率、散热效率以及空间利用率。

5.在本公开的实施例中,一种电子装置包括主板、散热片、第一发热装置、第二发热装置以及第三发热装置。散热片包括竖立于主板上方的直立部以及连接直立部的横向延伸部。第一发热装置设置于主板上并耦接直立部。第二发热装置连接第一发热装置并与横向延伸部的上表面热耦接。第三发热装置设置于主板上并与横向延伸部的下表面热耦接。

6.根据本实用新型的一实施例,所述散热片为l型散热片。

7.根据本实用新型的一实施例,所述第一发热装置包括竖立设置于所述主板上的第一衬底以及设置于所述第一衬底上的第一发热组件。

8.根据本实用新型的一实施例,所述主板还包括第一插槽,其中所述第一衬底插设于所述第一插槽以与所述主板电连接。

9.根据本实用新型的一实施例,其中所述直立部锁固于所述第一衬底上并与所述第一发热组件热耦接。

10.根据本实用新型的一实施例,其特征在于,所述第一衬底包括第二插槽,所述第二发热装置包括设置于所述第一衬底上并插设于第二插槽的第二衬底以及设置于所述第二衬底上的第二发热组件。

11.根据本实用新型的一实施例,其特征在于,所述第三发热装置包括设置于所述主板上的第三衬底以及设置于所述第三衬底上的第三发热组件。

12.根据本实用新型的一实施例,其特征在于,所述主板还包括第三插槽,所述第三发热装置还包括插设于所述第三插槽的转接板,用以耦接所述第三衬底与所述主板。

13.根据本实用新型的一实施例,还包括多个散热垫,设置于第一发热装置与所述直立部之间、所述第二发热装置与所述横向延伸部的所述上表面之间以及所述第三发热装置与所述横向延伸部的所述下表面之间。

14.根据本实用新型的一实施例,还包括散热鳍片,设置于所述主板上并与所述第三发热装置热耦接。

15.基于上述,本公开的电子装置利用包括直立部以及横向延伸部的散热片同时与直立以及横向设置于主板上的多个发热装置形成热耦接,以利用单一散热片对多个不同维度的发热装置进行散热,因而提升了电子装置的空间利用率,并且简化电子装置的组件数量,因而可增进电子装置的组装效率。

16.为让本公开的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。

附图说明

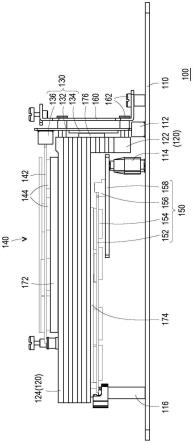

17.图1是依照本公开的一实施例的一种电子装置的侧视示意图;

18.图2是图1的电子装置的部分组件的爆炸示意图;

19.图3是图1的电子装置的部分组件的立体示意图;

20.图4是依照本公开的另一实施例的一种电子装置的侧视示意图;

21.图5是图4的电子装置的部分组件的爆炸示意图。

22.附图标记说明

23.100、100a:电子装置

24.110:主板

25.112:第一插槽

26.114:第三插槽

27.116:支撑件

28.120:散热片

29.122:直立部

30.123:下表面

31.124:横向延伸部

32.125:上表面

33.130:第一发热装置、发热装置

34.132:第一衬底

35.134:第一发热组件

36.136:第二插槽

37.140:第二发热装置、发热装置

38.142:第二衬底

39.144:第二发热组件

40.150:第三发热装置、发热装置

41.152:第三衬底

42.154:第三发热组件

43.156:插槽

44.158:转接板

45.160:组装板

46.162:锁固件

47.172、174、176:散热垫

48.180:散热鳍片

49.190:散热盖

具体实施方式

50.有关本公开的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图的各实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的方向用语,例如:“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”等,仅是参考附加附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明,而并非用来限制本公开。并且,在下列各实施例中,相同或相似的组件将采用相同或相似的标号。

51.图1是依照本公开的一实施例的一种电子装置的侧视示意图。图2是图1的电子装置的部分组件的爆炸示意图。图3是图1的电子装置的部分组件的立体示意图。请同时参照图1至图3,在一些实施例中,电子装置100包括主板110、散热片120、第一发热装置130、第二发热装置140以及第三发热装置150。在一实施例中,主板110可为电子装置100的主机板或是其适合的印刷电路板。散热片120可包括彼此连接的直立部122以及横向延伸部124。散热片120的直立部122可竖立于主板110的上方。

52.具体而言,散热片120可为l型散热片,其可例如以倒立的l的型式设置于主板110上。在一些实施例中,散热片120可为例如金属等高导热材质做成的片材、板材或块材,其是用以与电子装置100中的发热装置(例如第一发热装置130、第二发热装置140及第三发热装置150等)热耦接,以将发热装置所发出的热量传导到散热片120上,再经由散热片120散发到周围空气中以进行散热。在本实施例中,散热片120的材料可包括铜、铝、钢、其合金或其任意组合等。

53.在一实施例中,第一发热装置130设置于主板110上并耦接直立部122。第一发热装置130可包括第一衬底132以及至少一第一发热组件134,其中,第一衬底132竖立设置于主板110上,而第一发热组件134设置于第一衬底132上。第一发热组件134可包括微处理器、绘图芯片或其他可能的发热组件。在一实施例中,主板110可包括第一插槽112,其设置于主板110上。第一衬底132可直立地插设于第一插槽112,以经由第一插槽112与主板110电连接。散热片120的直立部122可例如经由螺丝等锁固件162锁固的方式锁固于第一衬底132上,并与第一发热组件134热耦接。

54.在一实施例中,电子装置100还可包括组装板160,第一发热装置130可直立地设置于主板110上,并可承靠于组装板160与散热片120的直立部122之间。在本实施例中,第一发热装置130可经由多个锁固件162而锁固于组装板160上,以固定第一发热装置130的直立位置。在一实施例中,第一发热组件134可设置于第一衬底132的上表面上并面向直立部122,而第一衬底132的下表面则可面向组装板160。如此,锁固件162可依序穿过组装板160以及第一衬底132并锁固于直立部122上的螺孔,以将第一衬底132锁固于组装板160与散热片120的直立部122之间。

55.在一实施例中,第二发热装置140可包括第二衬底142以及至少一第二发热组件144(示出为多个),其中,第二衬底142设置于第一衬底132上,而第二发热组件144设置于第

二衬底142上并与第一发热装置130电连接。在一实施例中,第一衬底110包括第二插槽136,第二衬底142可横向插设于第一衬底132上的第二插槽136,以与第一发热装置130电连接。在本实施例中,第二衬底142与第一衬底132之间可大致夹一直角。在一实施例中,多个第二发热组件144可分别设置于第二衬底142的上下两表面,且设置于第二衬底142的下表面的第二发热组件144面向横向延伸部124的上表面125,以与散热片120热耦接。

56.在一些实施例中,第三发热装置150包括第三衬底152以及至少一第三发热组件154(示出为多个),其中,第三衬底152设置于主板110上而第三发热组件154设置于第三衬底152上。进一步而言,在一些实施例中,主板110还可包括第三插槽114,而第三发热装置150还可对应包括插设于第三插槽114的转接板158,用以耦接第三衬底152与主板110。举例来说,转接板158可沿水平方向设置并具有可插入第三插槽114的连接器,转接板158的上表面还可设置有另一插槽156,以与第三衬底152的连接器耦接。在这样的配置下,第三衬底152可电连接主板110,并可横向设置,以与散热片120的横向延伸部124的下表面123形成热耦接。当然,本实施例并不限定发热装置的配置方式。

57.在一实施例中,电子装置100还可包括的支撑件116,其可伫立设置于主板110上,并耦接第三衬底152的另一端。具体而言,第三衬底152的一端可具有连接器以插设于插槽156,而第三衬底152的另一端则可固定于支撑件116上,以使第三衬底152可与主板大致平行地设置于主板上方。在本实施例中,支撑件116可为单纯的支撑组件,用以支撑及固定第三衬底152的另一端。在其他实施例中,支撑件116也可具有电性的功能,其可例如具有插槽或连接埠等组件,以与第三衬底152的连接器耦接,并将第三发热装置150电连接至主板110。

58.在一实施例中,电子装置100还可包括多个散热垫172、174、176,其中,散热垫172可设置并填充于第二发热装置140与散热片120的横向延伸部124的上表面125之间,散热垫174可设置并填充于第三发热装置150与散热片120的横向延伸部124的下表面123之间,而散热垫176则可设置并填充于第一发热装置130与散热片120的直立部122之间。散热垫172、174、176设置于散热片120与发热装置130、140、150之间,以使发热装置130、140、150所散发的热可经由散热垫172、174、176传导至散热片120。散热垫172、174、176一般是采用弹性的材料,以填补固体与固体(例如散热片120与发热装置130、140、150)之间的表面形成的热接面空隙。在一些实施例中,散热垫172、174、176在高温下会变软,因此可以填补固体接面之间的空隙。在本实施例中,散热垫172、174、176的材料包括石蜡、硅胶(硅氧树脂)等。

59.图4是依照本公开的另一实施例的一种电子装置的侧视示意图。图5是图4的电子装置的部分组件的爆炸示意图。在此必须说明的是,本实施例的电子装置100a与前述实施例的电子装置100相似,因此,本实施例沿用前述实施例的组件标号与部分内容,其中采用相同的标号来表示相同或近似的组件,并且省略了相同技术内容的说明。关于省略部分的说明可参考前述实施例,本实施例不再重复赘述。以下将针对本实施例的电子装置100a与前述实施例的电子装置100的差异做说明。

60.请参照图4以及图5,在本实施例中,电子装置100a还可包括散热鳍片180,其可例如设置于主板110上,并与第三发热装置150形成热耦接。在一实施例中,散热鳍片180可设置于第三发热装置150与主板110之间的间隙,并可与第三发热装置150的第三发热组件154形成热耦接。如此,第三发热装置150所发出的热可传导至散热鳍片180,甚至,第一发热装

置130以及第二发热装置140所发出的热也可经由散热片120等组件逐步传导至散热鳍片180。在一实施例中,电子装置100还可包括设置于主板110上的风扇(未示出),其出风口可朝向散热鳍片180,以对散热鳍片180进行散热。

61.在一实施例中,电子装置100a还可包括散热盖190,其可例如通过螺丝等锁固件锁固于第二发热装置140和/或散热片120的横向延伸部124上。并且,散热盖190也可锁固于组装板160上,以进一步固定组装板160的上端。如此配置,设置于第二衬底142的下表面的第二发热组件144可与散热片120的横向延伸部124形成热耦接,而设置于第二衬底142的上表面的第二发热组件144则可与上方的散热盖190形成热耦接,以分别经由散热片120与散热盖190进行散热。在一实施例中,散热垫也可设置于第二发热装置140与散热盖190之间,以填补两者之间的间隙,进而帮助热传导。

62.综上所述,本公开的电子装置利用包括直立部以及横向延伸部的散热片同时与直立以及横向设置于主板上的多个发热装置形成热耦接,以利用单一散热片对多个不同维度的发热装置进行散热,因而提升了电子装置的空间利用率,并且简化电子装置的组件数量,因而可增进电子装置的组装效率。

63.最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本公开的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本公开进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本公开各实施例技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1