声表面波谐振装置及其形成方法、滤波器、双工器与流程

本发明涉及半导体,具体而言,本发明涉及一种声表面波谐振装置及其形成方法、滤波器、双工器。

背景技术:

1、无线通信设备的射频(radio frequency,rf)前端芯片包括功率放大器、天线开关、射频滤波器、多工器和低噪声放大器等。其中,射频滤波器包括压电声表面波(surfaceacoustic wave,saw)滤波器、压电体声波(bulk acoustic wave,baw)滤波器、微机电系统(micro-electro-mechanical system,mems)滤波器、集成无源装置(integratedpassivedevices,ipd)滤波器等。

2、saw谐振器的品质因数(q值)较高,由saw谐振器制作成低插入损耗(insertionloss)、高带外抑制(out-band rejection)的rf滤波器,即saw滤波器,是目前手机、基站等无线通信设备使用的主流rf滤波器。saw谐振器具有负的频率温度系数(temperaturecoefficient of frequency,tcf),即温度升高时,谐振器的谐振频率(resonantfrequency)降低,温度降低时,谐振频率升高。降低了saw滤波器的可靠性和稳定性。为了改善saw谐振器的谐振频率随工作温度漂移的特性,会在压电层上增加温度补偿层,温度补偿层具有于压电层相反的频率温度系数。两者结合使谐振器整体的频率温度系数趋向于零,提高滤波器的可靠性和稳定性。这种包含温度补偿层的saw谐振器称为温度补偿saw(temperature compensated saw,tc-saw)谐振器,由tc-saw谐振器组成的滤波器称为tc-saw滤波器。

3、然而,声表面波谐振装置仍存在诸多问题。

技术实现思路

1、本发明解决的问题是提供一种声表面波谐振装置及其形成方法、滤波器、双工器,以抑制横向寄生模态。

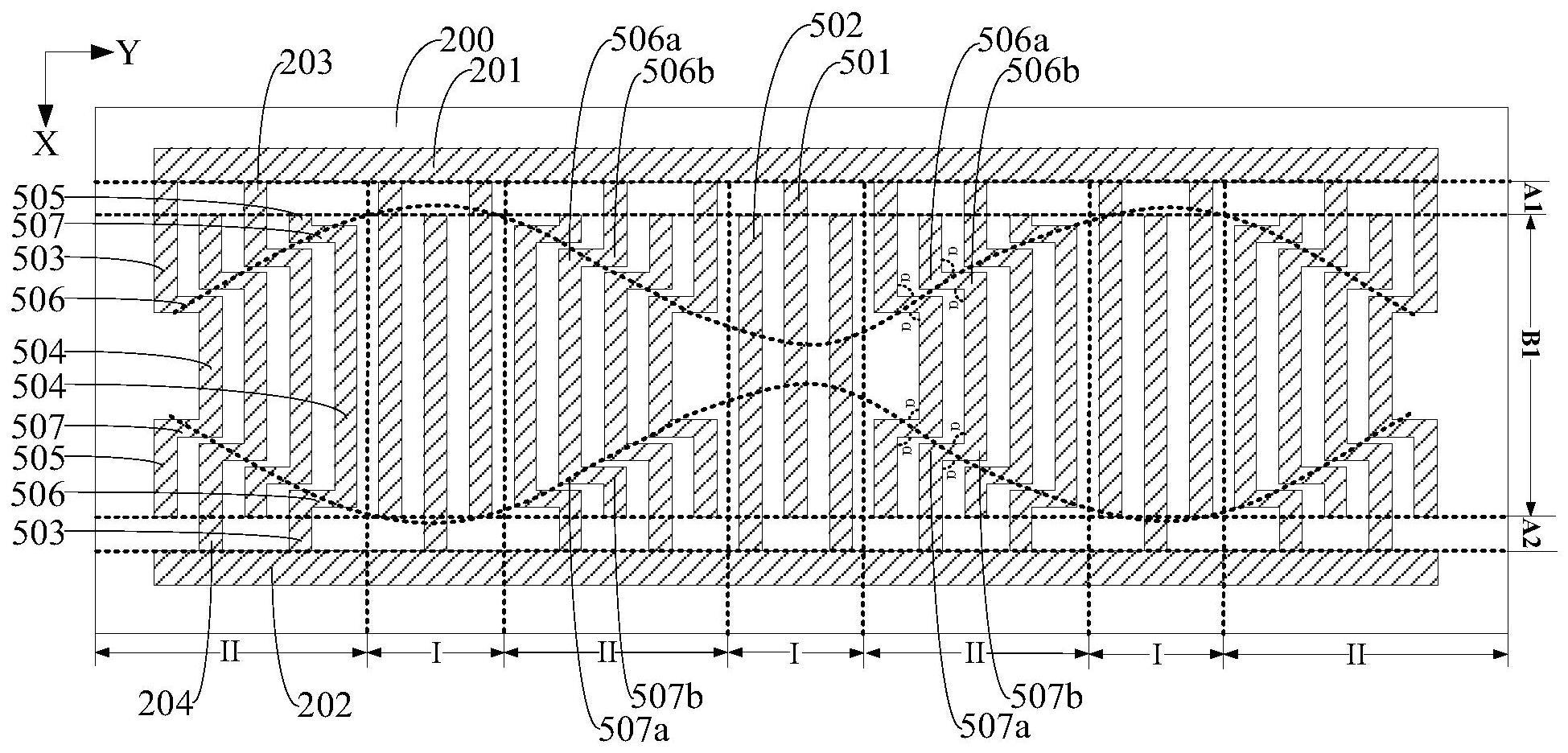

2、为解决上述问题,本发明技术方案提供一种声表面波谐振装置,包括:压电层;位于所述压电层上的电极结构,所述电极结构包括沿第一方向平行排布的第一总线和第二总线,所述第一总线连接若干沿第二方向排布的第一电极条,所述第二总线连接若干沿所述第二方向排布的第二电极条,所述第一方向与所述第二方向垂直,所述第一电极条和所述第二电极条交错放置;所述第一电极条和所述第二电极条分别包括若干主线部、以及至少一个折线部,所述折线部包括相对的第一端和第二端,所述主线部与所述折线部的第一端或第二端连接,且所述主线部和所述折线部之间具有连接夹角,沿所述第二方向,若干所述折线部呈周期性排布;所述第一总线和所述第二总线之间具有沿所述第一方向排布的第一间隔区、重合区和第二间隔区,所述重合区位于所述第一间隔区和所述第二间隔区之间,位于所述重合区的所述第一电极条和所述第二电极条沿所述第二方向重合。

3、可选的,沿所述第二方向,若干所述折线部的中心呈线性排布。

4、可选的,沿所述第二方向,若干所述折线部的中心呈非线性排布。

5、可选的,所述连接夹角的范围为:1°~179°。

6、可选的,若干所述主线部包括:第一主线部和第二主线部;至少一个所述折线部包括:第一折线部;所述第一电极条的所述第一主线部与所述第一电极条的所述第一折线部的第一端连接,所述第一电极条的所述第二主线部与所述第一电极条的所述第一折线部的第二端连接;所述第二电极条的所述第一主线部与所述第二电极条的所述第一折线部的第二端连接,所述第二电极条的所述第二主线部与所述第二电极条的所述第一折线部的第一端连接;其中,所述第一电极条的所述第一主线部与所述第一总线连接,所述第二电极条的所述第一主线部与所述第二总线连接。

7、可选的,所述第一电极条的所述第一主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第一主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第一主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第一主线部之间具有第一间隙;所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第二主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第二主线部之间具有第二间隙。

8、可选的,若干所述主线部包括:第一主线部、第二主线部和第三主线部;至少一个所述折线部包括:第一折线部和第二折线部;所述第一主线部与所述第一折线部的第一端连接,所述第二主线部分别与所述第一折线部和所述第二折线部的第二端连接,所述第三主线部与所述第二折线部的第一端连接;其中,所述第一电极条的所述第一主线部与所述第一总线连接,所述第二电极条的所述第一主线部与所述第二总线连接。

9、可选的,所述第一电极条的所述第一主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第二主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第一主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第二主线部之间具有第一间隙;所述第一电极条的所述第三主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第二主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第三主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第二主线部之间具有第二间隙;所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第一主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第一主线部之间具有第三间隙;所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第三主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第三主线部之间具有第四间隙。

10、可选的,所述电极结构还包括:若干第一过渡电极条,所述第一过渡电极条与所述第一总线连接,所述第一过渡电极条平行于所述第一方向直线延伸;若干第二过渡电极条,所述第二过渡电极条与所述第二总线连接,所述第二过渡电极条平行于所述第一方向直线延伸;所述第一过渡电极条和所述第二过渡电极条交错放置。

11、可选的,所述第一总线和所述第二总线之间具有沿所述第二方向排布的若干第一区和若干第二区,所述第一区和所述第二区间隔排布;其中,所述第一电极条和所述第二电极条位于所述第二区,所述第一过渡电极条和所述第二过渡电极条位于所述第一区。

12、可选的,若干所述主线部包括:第一主线部和第二主线部;至少一个所述折线部包括:第一折线部;其中,位于所述第一区一侧的所述第二区中所述第一电极条的所述第一主线部与所述第一电极条的所述第一折线部的第一端连接,所述第一电极条的所述第二主线部与所述第一电极条的所述第一折线部的第二端连接,所述第二电极条的所述第一主线部与所述第二电极条的所述第一折线部的第二端连接,所述第二电极条的所述第二主线部与所述第二电极条的所述第一折线部的第一端连接;位于所述第一区另一侧的所述第二区中所述第一电极条的所述第一主线部与所述第一电极条的所述第一折线部的第二端连接,所述第一电极条的所述第二主线部与所述第一电极条的所述第一折线部的第一端连接,所述第二电极条的所述第一主线部与所述第二电极条的所述第一折线部的第一端连接,所述第二电极条的所述第二主线部与所述第二电极条的所述第一折线部的第二端连接;所述第一电极条的所述第一主线部与所述第一总线连接,所述第二电极条的所述第一主线部与所述第二总线连接。

13、可选的,位于所述第一区一侧的所述第二区中所述第一电极条的所述第一主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第一主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第一主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第一主线部之间具有第一间隙;所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第二主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第二主线部之间具有第二间隙;位于所述第一区另一侧的所述第二区中所述第一电极条的所述第一主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第一主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第一主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第一主线部之间具有第三间隙;所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第二主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第二主线部之间具有第四间隙。

14、可选的,若干所述主线部包括:第一主线部、第二主线部和第三主线部;至少一个所述折线部包括:第一折线部和第二折线部;其中,位于所述第一区一侧的所述第二区的所述第一主线部与所述第一折线部的第一端连接,所述第二主线部分别与所述第一折线部与所述第二折线部的第二端连接,所述第三主线部与所述第二折线部的第一端连接;位于所述第一区另一侧的所述第二区的所述第一主线部与所述第一折线部的第二端连接,所述第二主线部分别与所述第一折线部和所述第二折线部的第一端连接,所述第三主线部与所述第二折线部的第二端连接;其中,所述第一电极条的所述第一主线部与所述第一总线连接,所述第二电极条的所述第一主线部与所述第二总线连接。

15、可选的,位于所述第一区一侧的所述第二区中所述第一电极条的所述第一主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第二主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第一主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第二主线部之间具有第一间隙;所述第一电极条的所述第三主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第二主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第三主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第二主线部之间具有第二间隙;所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第一主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第一主线部之间具有第三间隙;所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第三主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第三主线部之间具有第四间隙;位于所述第一区另一侧的所述第二区中所述第一电极条的所述第一主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第二主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第一主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第二主线部之间具有第五间隙;所述第一电极条的所述第三主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第二主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第三主线部与沿所述第二方向在后相邻的所述第二电极条的所述第二主线部之间具有第六间隙;所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第一主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第一主线部之间具有第七间隙;所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第三主线部沿所述第一方向对应,所述第一电极条的所述第二主线部与沿所述第二方向在先相邻的所述第二电极条的所述第三主线部之间具有第八间隙。

16、相应的,本发明技术方案中还提供一种声表面波谐振装置的形成方法,包括:提供压电层;在所述压电层上形成电极结构;其中,形成所述电极结构包括:形成沿第一方向平行排布的第一总线和第二总线,所述第一总线和所述第二总线之间具有沿所述第一方向排布的第一间隔区、重合区和第二间隔区,所述重合区形成于所述第一间隔区和所述第二间隔区之间;形成若干沿第二方向平行排布的第一电极条,所述第一总线连接若干所述第一电极条,所述第一方向与所述第二方向垂直;形成若干沿所述第二方向平行排布的第二电极条,所述第二总线连接若干所述第二电极条,所述第一电极条和所述第二电极条交错放置,位于所述重合区的所述第一电极条和所述第二电极条沿所述第二方向重合;其中,形成所述第一电极条和形成所述第二电极条分别包括:形成若干主线部、以及至少一个折线部,所述折线部包括相对的第一端和第二端,所述主线部与所述折线部的第一端或第二端连接,且所述主线部和所述折线部之间具有连接夹角,沿所述第二方向,若干所述折线部呈周期性排布。

17、可选的,沿所述第二方向,若干所述折线部的中心呈线性排布。

18、可选的,沿所述第二方向,若干所述折线部的中心呈非线性排布。

19、可选的,所述连接夹角的范围为:1°~179°。

20、可选的,形成若干所述主线部包括:形成第一主线部和第二主线部;形成至少一个所述折线部包括:形成第一折线部;所述第一电极条的所述第一主线部与所述第一电极条的所述第一折线部的第一端连接,所述第一电极条的所述第二主线部与所述第一电极条的所述第一折线部的第二端连接;所述第二电极条的所述第一主线部与所述第二电极条的所述第一折线部的第二端连接,所述第二电极条的所述第二主线部与所述第二电极条的所述第一折线部的第一端连接;其中,所述第一电极条的所述第一主线部与所述第一总线连接,所述第二电极条的所述第一主线部与所述第二总线连接。

21、可选的,形成若干所述主线部包括:形成第一主线部、第二主线部和第三主线部;形成至少一个所述折线部包括:形成第一折线部和第二折线部;所述第一主线部与所述第一折线部的第一端连接,所述第二主线部分别与所述第一折线部和所述第二折线部的第二端连接,所述第三主线部与所述第二折线部的第一端连接;其中,所述第一电极条的所述第一主线部与所述第一总线连接,所述第二电极条的所述第一主线部与所述第二总线连接。

22、可选的,形成所述电极结构还包括:形成若干第一过渡电极条,所述第一过渡电极条与所述第一总线连接,所述第一过渡电极条平行于所述第一方向直线延伸;形成若干第二过渡电极条,所述第二过渡电极条与所述第二总线连接,所述第二过渡电极条平行于所述第一方向直线延伸;所述第一过渡电极条和所述第二过渡电极条交错放置。

23、可选的,所述第一总线和所述第二总线之间具有沿所述第二方向排布的若干第一区和若干第二区,所述第一区和所述第二区间隔排布;其中,所述第一电极条和所述第二电极条形成于所述第二区,所述第一过渡电极条和所述第二过渡电极条形成于所述第一区。

24、可选的,形成若干所述主线部包括:形成第一主线部和第二主线部;形成至少一个所述折线部包括:形成第一折线部;其中,形成于所述第一区一侧的所述第二区中所述第一电极条的所述第一主线部与所述第一电极条的所述第一折线部的第一端连接,所述第一电极条的所述第二主线部与所述第一电极条的所述第一折线部的第二端连接,所述第二电极条的所述第一主线部与所述第二电极条的所述第一折线部的第二端连接,所述第二电极条的所述第二主线部与所述第二电极条的所述第一折线部的第一端连接;形成于所述第一区另一侧的所述第二区中所述第一电极条的所述第一主线部与所述第一电极条的所述第一折线部的第二端连接,所述第一电极条的所述第二主线部与所述第一电极条的所述第一折线部的第一端连接,所述第二电极条的所述第一主线部与所述第二电极条的所述第一折线部的第一端连接,所述第二电极条的所述第二主线部与所述第二电极条的所述第一折线部的第二端连接;其中,所述第一电极条的所述第一主线部与所述第一总线连接,所述第二电极条的所述第一主线部与所述第二总线连接。

25、可选的,形成若干所述主线部包括:第一主线部、第二主线部和第三主线部;形成至少一个所述折线部包括:形成第一折线部和第二折线部;其中,形成于所述第一区一侧的所述第二区的所述第一主线部与所述第一折线部的第一端连接,所述第二主线部分别与所述第一折线部与所述第二折线部的第二端连接,所述第三主线部与所述第二折线部的第一端连接;形成于所述第一区另一侧的所述第二区的所述第一主线部与所述第一折线部的第二端连接,所述第二主线部分别与所述第一折线部和所述第二折线部的第一端连接,所述第三主线部与所述第二折线部的第二端连接;其中,所述第一电极条的所述第一主线部与所述第一总线连接,所述第二电极条的所述第一主线部与所述第二总线连接。

26、相应的,本发明技术方案中还提供一种滤波器,包括:如上述任一项技术方案所述的声表面波谐振装置。

27、相应的,本发明技术方案中还提供一种双工器,包括:如上述技术方案所述的滤波器。

28、与现有技术相比,本发明的技术方案具有以下优点:

29、在本发明技术方案的声表面波谐振装置中,所述第一电极条和所述第二电极条分别包括若干主线部、以及至少一个折线部,且所述主线部和所述折线部之间具有连接夹角,沿所述第二方向,若干所述折线部呈周期性排布。由于相邻所述第一电极条和所述第二电极条的所述折线部在所述第一方向上的位置并不相同,当声波沿着所述第一方向传播,遇到所述折线部发生反射时,其横向反射波的相位角并不相同,不会产生叠加效应。因此,通过所述折线部改变声波能量在沿所述第一方向传播中的边界条件,从而使其传播路径发生改变,进而有效抑制由所述重合区向所述第一间隔区或所述第二间隔区传播的横向寄生模态。

30、在本发明技术方案的声表面波谐振装置形成方法中,形成所述第一电极条和形成所述第二电极条分别包括:形成若干主线部、以及至少一个折线部,且所述主线部和所述折线部之间具有连接夹角,沿所述第二方向,若干所述折线部呈周期性排布。由于相邻所述第一电极条和所述第二电极条的所述折线部在所述第一方向上的位置并不相同,当声波沿着所述第一方向传播,遇到所述折线部发生反射时,其横向反射波的相位角并不相同,不会产生叠加效应。因此,通过所述折线部改变声波能量在沿所述第一方向传播中的边界条件,从而使其传播路径发生改变,进而有效抑制由所述重合区向所述第一间隔区或所述第二间隔区传播的横向寄生模态。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!