光伏逆变器以及光伏发电系统的制作方法

本技术实施例涉及光伏,具体涉及一种光伏逆变器以及光伏发电系统。

背景技术:

1、在光伏发电系统中,光伏逆变器可以将输入的直流电转换为交流电。其中,直流电也称为direct current,或简称为dc。交流电也称为alternating current,或简称为ac。通常,光伏逆变器中设置有功率管,该功率管的输出功率比较大,故功率管的产热较大。现有技术中,为了解决光伏逆变器中功率管的散热问题,在光伏逆变器的壳体中设置散热器。但是,随着光伏逆变器散热密度的增加,光伏逆变器的散热能力趋于瓶颈。

技术实现思路

1、本技术实施例提供一种光伏逆变器以及光伏发电系统。该光伏逆变器通过散热器给功率管散热,并通过换热器对外散热,提高了光伏逆变器的散热效果,降低了光伏发电系统的成本。

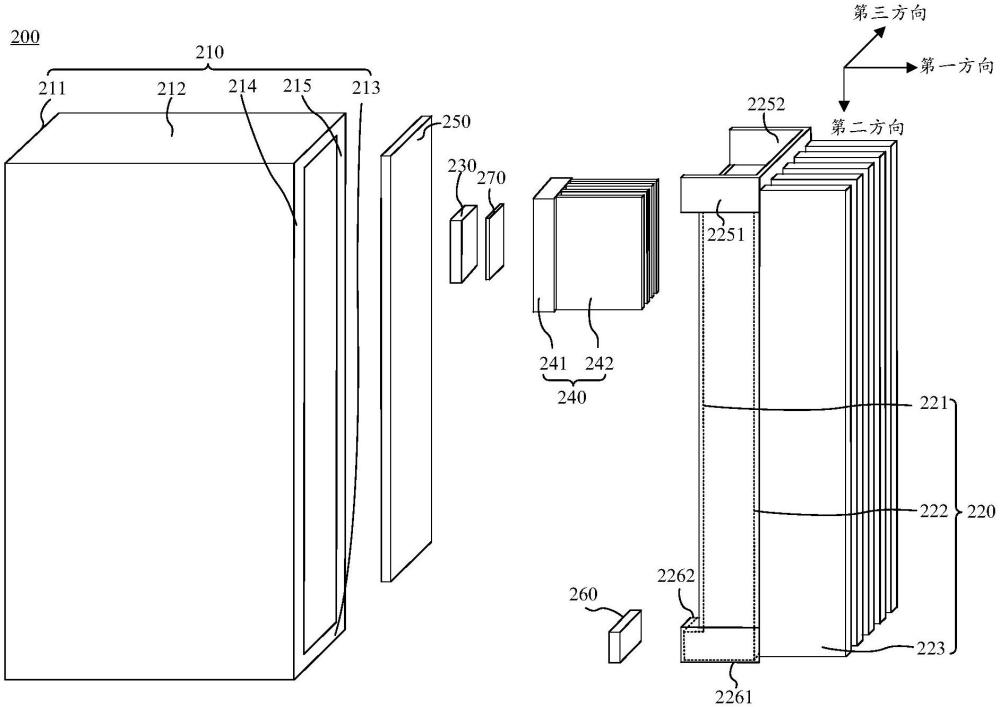

2、第一方面,本技术实施例提供了一种光伏逆变器,光伏逆变器包括逆变器壳体、电路板、功率模组、散热器和换热器。电路板用于固定功率模组,功率模组用于封装至少一个功率管,散热器用于为功率模组散热,逆变器壳体包括凹槽结构,凹槽结构用于容纳电路板、功率模组和散热器。其中,换热器用于闭合凹槽结构,凹槽结构的槽底、换热器沿第一方向相对排列,电路板排列于凹槽结构的槽底、换热器之间。

3、本技术实施例提供的光伏逆变器不仅可以通过散热器对功率模组产生的热量进行散热,还可以通过换热器将功率管传递给散热器的热量对外散热,提高了光伏逆变器的散热效果。此外,通过将换热器和逆变器壳体的凹槽结构围合形成光伏逆变器的整个壳体,使得换热器能够充当光伏逆变器的整个壳体的一部分,降低了光伏逆变器的成本。进而降低了光伏发电系统的成本。

4、在一种实现方式中,换热器包括两个导流槽,沿第二方向两个导流槽相对排列于凹槽结构的槽壁之间,第二方向与第一方向相垂直。两个导流槽分别用于围合凹槽结构的槽壁形成两个导流腔,沿第二方向两个导流腔相对排列。相应的,光伏逆变器的凹槽结构中的携带热量的气流通过一个导流腔流入换热器,换热器将气流中的热量散到外界,然后气流通过另一个导流腔重新流回光伏逆变器的凹槽结构中,使得光伏逆变器中的气流能够循环流动。在气流循环流动的过程中,导流槽的壁、换热器的壁可以降低气流的温度,提高了光伏逆变器的散热效果。

5、在一种实现方式中,换热器还包括换热基板,换热基板包括散热腔,沿第二方向散热腔贯穿换热基板,沿第二方向,散热腔排列于两个导流腔之间,散热腔通过两个导流腔连通凹槽结构。相应的,光伏逆变器的凹槽结构中的携带热量的气流通过一个导流腔流入换热器的散热腔,携带热量的气流在换热器的散热腔流动的过程中,将气流中的热量散到外界,然后气流通过另一个导流腔重新流回光伏逆变器的凹槽结构中,使得光伏逆变器中的气流能够沿着一个导流腔、散热腔、另一个导流腔循环流动,并在气流循环流动的过程中,导流槽的壁、散热腔的壁可以降低气流的温度,提高了光伏逆变器的散热效果。

6、在一种实现方式中,导流槽沿第一方向的尺寸大于换热基板沿第一方向的尺寸。相应的,导流槽可以将更多的气流导入换热器,加快了光伏逆变器的散热的进程。

7、在一种实现方式中,换热器还包括导流柱,导流柱包括内部流道,内部流道用于连通两个导流腔,沿第一方向两个导流腔的投影分别覆盖内部流道入口的投影和内部流道出口的投影。相应的,光伏逆变器的凹槽结构中的携带热量的气流通过一个导流腔流入换热器的导流柱的内部流道,携带热量的气流在导流柱的内部流道流动的过程中,将气流中的热量散到外界,然后气流通过另一个导流腔重新流回光伏逆变器的凹槽结构中,使得光伏逆变器中的气流能够沿着一个导流腔、导流柱的内部流道、另一个导流腔循环流动,并在气流循环流动的过程中,导流槽的壁、导流柱的壁可以降低气流的温度,提高了光伏逆变器的散热效果。

8、在一种实现方式中,两个导流槽中的每个导流槽的槽底包括通孔,沿第一方向通孔贯穿每个导流槽的槽底,凹槽结构的槽底、每个导流槽的槽底沿第一方向排列。内部流道通过每个导流槽的槽底的通孔连通导流腔。相应的,光伏逆变器的凹槽结构中的携带热量的气流通过一个导流槽的槽底的通孔流入换热器的导流柱的内部流道,携带热量的气流在导流柱的内部流道流动的过程中,将气流中的热量散到外界,然后气流通过另一个导流槽的槽底的通孔重新流回光伏逆变器的凹槽结构中,使得光伏逆变器中的气流能够沿着一个导流槽的槽底的通孔、导流柱的内部流道、另一个导流槽的槽底的通孔循环流动,并在气流循环流动的过程中,导流槽的壁、导流柱的壁可以降低气流的温度,提高了光伏逆变器的散热效果。

9、在一种实现方式中,两个导流槽中的一个导流槽包括槽底和两个槽壁。其中,沿第三方向一个导流槽的两个槽壁相对排列,第三方向垂直于第一方向、第二方向,沿第一方向,槽结构的槽底、一个导流槽的槽底相对排列。一个导流槽的槽底固定连接一个导流槽的两个槽壁,沿第一方向,一个导流槽的两个槽壁位于一个导流槽的槽底的与凹槽结构的槽底之间。相应的,光伏逆变器的凹槽结构中的携带热量的气流沿着一个导流槽的两个槽壁流入导流腔并流入换热器,换热器将气流中的热量散到外界,然后气流沿着另一个导流槽的两个槽壁重新流回光伏逆变器的凹槽结构中。在气流循环流动的过程中,导流槽的两个槽壁可以降低气流的温度,提高了光伏逆变器的散热效果。

10、在一种实现方式中,沿第一方向,散热器与两个导流槽中的一个导流槽的投影部分重叠,散热器与两个导流槽中的另一个导流槽的投影不重叠。相应的,加快了散热器散出的热量流入导流槽的进程。

11、在一种实现方式中,两个导流槽中的一个导流槽还包括另一个槽壁。其中,沿第二方向,一个导流槽的另一个槽壁位于一个导流槽的两个槽壁与两个导流槽中另一个导流槽之间,一个导流槽的另一个槽壁具有沿第二方向贯穿的通孔。相应的,光伏逆变器的凹槽结构中的携带热量的气流通过该另一个槽壁上的通孔可直接流入一个导流腔并流入换热器,换热器将气流中的热量散到外界,然后气流沿着另一个导流槽的两个槽壁流入另一个导流腔,并通过另一个导流槽的另一个槽壁上的通孔直接重新流回光伏逆变器的凹槽结构中。加快了光伏逆变器中的气流循环流动的速率。

12、在一种实现方式中,沿第二方向,散热器与通孔的投影部分重叠。即,在第二方向上,导流槽位于散热器的上方,凹槽结构中的气流可通过通孔快速流入导流槽。这样,既能保证凹槽结构中的气流快速进入导流槽,还能减小光伏逆变器的体积。

13、在一种实现方式中,光伏逆变器包括风扇,凹槽结构还用于容纳风扇。其中,风扇固定连接两个导流槽中的一个导流槽。或,风扇固定连接凹槽结构的槽壁,沿第一方向,风扇与两个导流槽中的一个导流槽的投影部分重叠,风扇与两个导流槽中的另一个导流槽的投影不重叠。相应的,在凹槽结构中设置风扇,该风扇能够对该凹槽结构内的器件进行风冷散热。此外,将风扇设置在导流槽的附近,这样风扇可以快速将换热器换进来的冷气流快速循环到凹槽结构内。进而,加快了光伏逆变器的散热进程。

14、在一种实现方式中,换热器包括换热基板和换热片组,每个换热片组包括多个换热片。其中,沿第一方向,电路板、换热片组分别排列于换热基板的两侧,功率模组、散热器排列于电路板与换热基板之间。相应的,进入换热器的气流的热量依次通过换热基板、换热片散热到外界,加快了光伏逆变器的散热进程。

15、在一种实现方式中,换热基板包括散热腔,沿第二方向散热腔贯穿换热基板,散热腔用于连通凹槽结构。相应的,光伏逆变器的凹槽结构中的携带热量的气流流入散热腔中,散热腔的壁即换热基板可以降低气流的温度,散热后的气流从散热腔流回凹槽结构,并继续携带凹槽结构中的热量流入散热腔。这样,通过气流的循环流动,实现了光伏逆变器的散热,提高了光伏逆变器的散热效果。

16、在一种实现方式中,换热基板包括四个基板。其中,四个基板中两个基板沿第一方向相对排列,另外两个基板沿第三方向相对排列,四个基板的间隙形成散热腔。相应的,光伏逆变器的凹槽结构中的携带热量的气流流入散热腔中,能够顺着沿第二方向延伸的四个基板的间隙流回凹槽结构,并继续携带凹槽结构中的热量流入散热腔。这样,在气流的环流动的过程中,四个基板的内壁都能够降低气流的温度,提高了光伏逆变器的散热效果。

17、在一种实现方式中,换热片组包括第一换热片组,第一换热片组的多个换热片分别固定于换热基板背离凹槽结构的侧面,第一换热片组的多个换热片沿第三方向或第二方向间隔排列,第三方向垂直于第一方向、第二方向。相应的,换热器将传递至其的热量通过换热基板上的多个换热片散热到凹槽结构与换热器形成的容纳腔的外面,实现了光伏逆变器的散热,提高了光伏逆变器的散热效果。

18、在一种实现方式中,换热片组包括第二换热片组,第二换热片组包括导流柱,第二换热片组的多个换热片分别固定连接导流柱,第二换热片组的多个换热片沿第一方向或第三方向间隔排列。相应的,进入导流柱的气流通过第二换热片组的多个换热片散热到外界,加快了光伏逆变器的散热进程。

19、在一种实现方式中,换热片组包括两个第二换热片组,沿第三方向两个第二换热片组间隔排列。其中,沿第三方向,一个第二换热片组的导流柱与另一个第二换热片组的导热柱间隔排列,每个第二换热片组的导流柱的两侧分别固定多个换热片。相应的,进入导流柱的气流通过导流柱两侧的第二换热片组的多个换热片散热到外界,增大了散热面积,加快了光伏逆变器的散热进程。

20、在一种实现方式中,光伏逆变器包括风扇,逆变器壳体包括两个侧板,逆变器壳体的两个侧板分别构成凹槽结构的部分槽壁,其中,沿第二方向,逆变器壳体的两个侧板相对排列,风扇排列于两个侧板之间,风扇与逆变器壳体的两个侧板中的一个侧板的间隔大于风扇与另一个侧板的间隔,风扇与逆变器壳体的两个侧板中的一个侧板的间隔大于散热器与一个侧板的间距。

21、在凹槽结构中设置风扇,该风扇能够对该凹槽结构内的器件进行风冷散热。此外,将风扇设置的比散热器更远离一个侧板,在风扇的作用下,该凹槽结构内的气流会自下而上流动。当该凹槽结构内的气流在自下而上流动的过程中会带走散热器散出的热量,并通过换热器将热量对外散热。进而,加快了光伏逆变器的散热进程。

22、在一种实现方式中,散热器包括散热基板和多个散热翅片,散热基板固定连接于功率模组或电路板中至少一个,散热基板包括相背的两个侧面。其中,散热基板的两个侧面中至少一个侧面用于导热接触功率模组,散热基板的两个侧面中一个或多个用于固定连接多个散热翅片。相应的,功率模组产生的热量通过散热基板的至少一个侧面先传递至散热基板,散热基板将热量通过两个侧面中一个或多个侧面上排列的散热翅片散至凹槽结构中,加快了功率模组自身热量散热的效果。

23、在一种实现方式中,沿第一方向散热基板、电路板层叠排列,功率模组排列于电路板与散热基板之间,散热基板的两个侧面沿第一方向相对排列。其中,功率模组与散热基板的一个侧面导热连接,多个散热翅片沿第二方向或第三方向间隔排列于散热基板的另一个侧面。相应的,功率模组产生的热量通过散热基板的一侧面先传递至散热基板,散热基板将热量通过另一侧面上排列的散热翅片散至凹槽结构中,加快了功率模组自身热量散热的效果。

24、在一种实现方式中,沿第二方向或第三方向散热基板与功率模组相邻排列。其中,功率模组与散热基板的一个侧面导热连接,多个散热翅片分别固定于散热基板的一个侧面和散热基板的另一个侧面,固定于散热基板的另一个侧面的散热翅片的数量多于固定于一个侧面的散热翅片的数量。相应的,功率模组通过散热基板的侧面,将功率模组产生的热量传递至散热基板,散热基板再通过两侧的散热翅片将热量散热到凹槽结构中,该散热器的散热面积较大,加快了光伏逆变器的散热进程。

25、第二方面,提供了一种光伏发电系统,包括光伏组件和如第一方面以及第一方面的可能实现方式中任一项的所述的光伏逆变器,光伏组件用于将光能转化为电能,光伏逆变器用于将来自光伏组件的直流电转换为交流电。

26、上述第二方面的技术效果可以参考上述方面中相应的描述,这里不再赘述。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!