一种电源轨产生电路

1.本发明属于电源管理技术领域,具体涉及一种电源轨产生电路。

背景技术:

2.近年来,电子设备的快速发展,功率密度更高,效率更高以及体积更小的电源更容易受到电子设备的青睐。传统主要的电源类型,线性稳压电源(ldo)并不能满足电子设备增长的需求,因此,更复杂,但是性能更好的开关电源成为主流的趋势。当前主要的开关电源分为隔离型和非隔离型,非隔离型开关电源包括升压转换器(boost),降压转换器(buck),升

‑

降压型转换器(buck

‑

boost)等,隔离型开关电源包括正激式变换器,反激式变换器等。

3.不管是哪种电源管理系统,系统内部必然需要一个稳定,高效,低功耗的供电电压模块,现有系统一般是由线性稳压器来实现此功能的,线性稳压器的原理是通过环路反馈调整输出电压来得到一个较为稳定的电压输出,这就需要一个参考电压来与环路反馈信号进行比较,比较结果通过误差运算放大器进行放大,然后调整功率管栅端电压从而实现负反馈稳定输出电压。在系统的上电初始阶段,线性稳压器还没有建立,所以系统是缺乏一个去给参考电压产生模块进行供电的稳定的电源轨。

4.现有的解决这一问题的措施主要是系统上电前期使用vin对部分模块进行供电,产生系统参考电压。但是这种方法产生的参考电压受电源噪声影响很大,准确性比较低。此外,随着芯片应用场景的宽泛化,芯片输入电压范围也越来越宽,考虑到耐压等问题,部分芯片并不适合使用输入电压作为供电电压。及时芯片输入电压可以满足系统上电初始阶段供电需求,但是后续线性稳压器产生稳定电压后需要对部分模块的电源轨进行切换,电源轨的切换就会引入切换逻辑冲突,设计额外的切换电路,增加系统功耗等问题。其他一些产生初态系统电源轨的方法比如额外增加一个其他类型的线性稳压器和基准源电路等,也会大大增加电路设计复杂度和功耗面积。

技术实现要素:

5.针对上述问题,本发明提出了一种用于系统上电阶段供电的电源轨电路。

6.为实现上述目的,本发明的技术方案为:

7.一种电源轨产生电路,包括第一电阻、第二电阻、第三电阻、第四电阻、第五电阻、第六电阻、第七电阻、第八电阻、第九电阻、第十电阻、第十一电阻、第十二电阻、第十三电阻、第十四电阻、第十五电阻、第十六电阻、第十七电阻、第一ldnmos管、第二ldnmos管、第三ldnmos管、第四ldnmos管、第一ldpmos管、第一pmos管、第二pmos管、第三pmos管、第四pmos管、第五pmos管、第一nmos管、第二nmos管、第三nmos管、第四nmos管、第五nmos管、第六nmos管、第一电容、第二电容、第三电容、第一齐纳二极管、第二齐纳二极管、第三齐纳二极管和施密特触发器;

8.其中,第一ldnmos管的栅极接第二外部使能信号,其源极接地,其漏极接第二ldnmos管的漏极、第三ldnmos管的漏极和第四电阻的一端;第二ldnmos管的栅极接第三电

阻的一端和第一电容的一端,第三电阻的另一端接第一电阻的一端、第二电阻的一端和第一齐纳二极管的负极,第一电容的另一端、第二电阻的另一端和第一齐纳二极管的正极接地,第一电阻的另一端接第一外部使能信号;

9.第二ldnmos管栅极、第三电阻一端和第一电容一端的连接点接施密特触发器的输入端,施密特触发器的输出端分别接第二pmos管的栅极和第一nmos管的栅极;第二pmos管的源极接电源轨产生电路的输出端,其漏极接第一nmos管的漏极、第二nmos管的栅极和第三nmos管的栅极;第一nmos管的源极、第二nmos管的源极和漏极、第三nmos管的源极接地;第三nmos管的漏极依次通过第十四电阻和第十三电阻后接电源轨产生电路的输出端;第十三电阻和第十四电阻的连接点接第三pmos管的栅极、第四nmos管的栅极和第三电容的一端,第三电容的另一端接第三pmos管漏极和第四nmos管漏极;第三pmos管源极通过第十五电阻后接电源轨产生电路的输出端,第四nmos管的源极通过第十六电阻后接地;第四pmos管的源极接电源轨产生电路的输出端,其栅极接第三pmos管的漏极,第四pmos管的漏极接第五nmos管的漏极;第五nmos管的栅极接第三pmos管的漏极,第五nmos管的源极接地;第五pmos管的源极接电源轨产生电路的输出端,其栅极接第四pmos管的漏极,第五pmos管的漏极接第六nmos管的漏极;第六nmos管的栅极接第四pmos管的漏极,第六nmos管的源极接地;第五pmos管漏极与第六nmos管漏极的连接点通过第十七电阻后接地;

10.第三ldnmos管的栅极接第五pmos管漏极、第六nmos管漏极和第十七电阻的连接点,第三ldnmos管的源极接地,其漏极接第四电阻的一端;第四电阻的另一端接第二齐纳二极管的正极和第五电阻的一端;第五电阻的另一端接第六电阻的一端和第七电阻的一端,第六电阻的另一端和第二齐纳二极管的负极接输入电源;第七电阻的另一端接第一pmos管的漏极;第一pmos管的源极接输入电源,其栅极接第八电阻的一端和第一ldpmos管的源极;第八电阻的另一端接输入电源;第一ldpmos管的栅极接第一pmos管的漏极,第一ldpmos管的漏极接第九电阻的一端和第三齐纳二极管的负极;第九电阻的另一端接第四ldnmos管栅极和第十电阻的一端;第十电阻的另一端和第三齐纳二极管的正极接地;第四ldnmos管的漏极通过第十一电阻后接输入电源,其源极接第二电容的一端和第十二电阻的一端,第二电容的另一端和第十二电阻的另一端接地;第四ldnmos管源极、第二电容和第十二电阻的连接点为电源轨产生电路的输出端。

11.本发明的有益效果为,本发明的电源轨电路实现了对输入电压vin的一个转换,转换成一个相对稳定的供电电压,供上电阶段参考电压产生模块等模块的使用,在vin不同时,所设计的电源轨工作在不同的模式下,当vin上升到一定电压时,电源轨输出电压稳定,不再跟随vin上升而上升。此外,设计了“线或”的逻辑功能,通过延迟设计等实现了电源轨“快上电,慢掉电”的功能。

附图说明

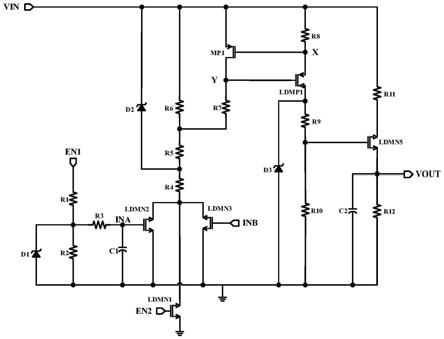

12.图1本发明提出的电源轨电路原理图。

13.图2本发明提出的延迟电路原理图。

14.图3本发明提出电源轨结构的输入输出波形图。

具体实施方式

15.下面结合附图,对本发明技术方案进行详细描述:

16.应用本发明提出的电源轨的原理图如图1所示。首先讨论电源轨电路的“快上电,慢掉电”功能,输入使能信号en1通过电阻r1和r2分压后经过电阻r3和电容c1组成的滤波网络产生输入信号ina,由信号ina,en2,inb分别控制的开关管ldmn2,ldmn1,ldmn3实现了“线或”的逻辑,信号ina,en2均可等效视为外部输入信号,而inb信号是ina信号经过延时电路产生的,延时电路结构如图2所示,延时电路主要由多级反相器链以及rc延时结构来实现一个较长时间的延时功能。使能信号有效时,只要信号ina,en2,inb中的一个信号有效,那么电源轨就可以开始正常工作,同样,当使能信号无效时,经过延时电路延时,信号inb经过一段时间将开关管ldmn3关闭,电源轨电路缓慢退出正常工作状态,增加芯片的使用寿命。

17.下面着重阐述电源轨的工作过程,从图1可以看出,电源轨的供电电压为芯片输入电压vin,如果输入电压过高会对器件和电路产生影响,所以本发明提出的电源轨依据输入电压水平工作在不同阶段,大致分为四个阶段,下面分阶段阐述电源轨电路的工作状态。

18.阶段一:输入电压vin较低,mos管mp1处于截止区,功率管ldmp1工作在饱和区,输出电压vout随着输出电压vin的增加而增加,与vin大致成线性关系,下面进行理论推导,节点y的电压近似为:

[0019][0020]

根据kcl,kvl定律可以推导x点电压出输出电压满足下面的表达式:

[0021][0022]

其中,i1是流过功率管ldmp1的电流,从上面方程组可以推导出节点x和输出电压表达式为:

[0023]

v

x

≈v

y

+v

th,ldmp1

[0024][0025]

阶段二:随着输入电压vin的继续增大,mos管mp1仍然处于截止区,功率管ldmp1从饱和区逐渐过渡到线性区,其中饱和区和线性区的vin电压的分界点为:

[0026][0027]

如阶段一工作状态的推导方法,节点x的电压推导为:

[0028][0029]

从上式可以看出,功率管ldmp1工作在线性区时,节点x电压仍然近似与输入电压vin成线性关系,从而可以得出输出电压表达式为:

[0030][0031]

阶段三:输入电压vin继续增大,mos管mp1开始进入弱反型区,并且mos管mp1尺寸设计较大,则通过mos管mp1的栅源电压(近似为阈值电压)对电阻r8两侧电压进行钳制,所以流过功率管ldmp1的电流开始恒定,电源轨电路进入此工作阶段对应的输入电压vin分界点为:

[0032]

v

in

=v

x

+v

gs,mp1

[0033]

输出电压表达式为:

[0034][0035]

阶段四:输入电压vin继续增大,mos管mp1尺寸设计较大,则通过mos管mp1的栅源电压(近似为阈值电压)对电阻r8两侧电压进行钳制,所以流过功率管ldmp1的电流开始恒定。同时,齐纳管d1进行电压钳位,保证mos管mp1工作在饱和区,此时电源轨模块输出电压同阶段三。电源轨电路进入此工作阶段对应的输入电压vin分界点为:

[0036][0037]

其中,v

z

为齐纳管的稳压值。

[0038]

综上,本发明所设计的电源轨电路输出电压在输入电压vin较低时,输出电压跟随vin电压上升而上升,在vin较高时,则输出稳定电压,本发明提出电源轨结构的输入输出波形图如图3所示。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1