一种桑叶茶浸提液的发酵制备方法

本发明属于农业食品及生物医药领域,具体涉及一种桑叶茶浸提液的发酵制备方法。

背景技术:

1、桑树是一种在我国各地都有栽种的树木,具有一定的经济价值。桑叶完整叶片呈卵形,心形等各种形状,叶长15cm左右,叶宽10cm左右,叶柄长4cm左右。老桑叶的叶片较厚,呈黄绿色外观;嫩桑叶的叶片较薄,呈暗绿色外观。桑叶质感较脆,容易破碎,气味较淡,味微苦,可入药。《2022-2028年中国桑园种植行业市场全景评估及发展趋势预测研究报告》中报道了桑叶在近几年的种植情况:2013-2018年期间,中国桑园面积呈下降趋势,但最近两年,中国桑园面积呈缓慢增长,截止2020年中国桑园面积1146.5万亩,同比增长1.2%。而随之,大量桑叶产出,使得桑叶资源的合理及高值化利用已成为重要课题。

2、冠突散囊菌(eurotiumcristatum)属子囊菌纲、曲霉目、曲霉科,其具有冠状突起及表面明显粗糙具小疣的子囊孢子和具小刺的分生孢子,是在特殊的温度、湿度等环境调节下,通过“发花”过程而生长起来的自然的有益的一种真菌。茯砖茶制作完成后由冠突散囊菌产生的黄色闭囊壳,均匀地附着在茶叶中,俗称“金花”。冠突散囊菌产生的活性成分主要包括多糖和氨基酸,其中多糖可分为胞内多糖,胞壁多糖与胞外多糖三种。

3、目前,冠突散囊菌已用于各式各样的茶叶品质提升开发中。白茶经冠突散囊菌发酵苦涩味明显降低,多糖等物质总含量及组成明显改善,适宜人群范围变广;绿茶与红茶经冠突散囊菌发酵香气成分物质含量有明显提升,口感更加丝滑。

技术实现思路

1、为了克服现有技术的不足,本发明提供一种桑叶茶浸提液的发酵制备方法,以实现桑叶资源的高值化利用。冠突散囊菌不仅可以通过自身分泌的纤维素酶系分解桑叶组织的纤维素、半纤维素等成分,并以此为基质代谢积累高活性产物;富含纤维素的细胞壁等结构的破坏,可以大大促进桑叶胞内高活性成分释放。利用冠突散囊菌发酵制备的桑叶茶浸提液不仅富含桑叶来源的活性成分,还兼具冠突散囊菌发酵产生的天然活性产物。

2、本发明的上述目的是通过以下技术方案实现的:一种桑叶茶浸提液的发酵制备方法,步骤如下:

3、(1)采摘:选择宽2~3cm,长8~10cm无病虫害、无变质的色泽鲜艳翠绿的桑叶;

4、(2)清洗:清水清洗5~15min,晾干,于通风处分散平铺摊晾1~2h;

5、(3)蒸青:将晾干的桑叶分散平铺于蒸锅中,用蒸汽进行蒸青操作,直至叶子变色,后摊晾20~30min至室温;

6、(4)炒制:将蒸青完成的桑叶置于铁锅中炒制10~30min使其水分减少,进行第一次揉捻3~5min,直至茶叶香味初次显现;然后进行第二次揉捻3~5min,炒制8~15min,直至桑叶香气浓郁,桑叶片内部水分基本蒸发;

7、(5)巴氏杀菌:将炒制好的桑叶放置于无菌玻璃容器中,放置于60~80℃烘干箱中20~30min;

8、(6)带料液体静置发酵:按一定料液比接种冠突散囊菌的孢子悬液,置于恒温恒湿培养箱中培养,液面高度5~15cm、湿度58~62%、温度28~32℃,发酵时间7~10d。

9、进一步的,所述步骤(3)中蒸青处理时间为8~12min。

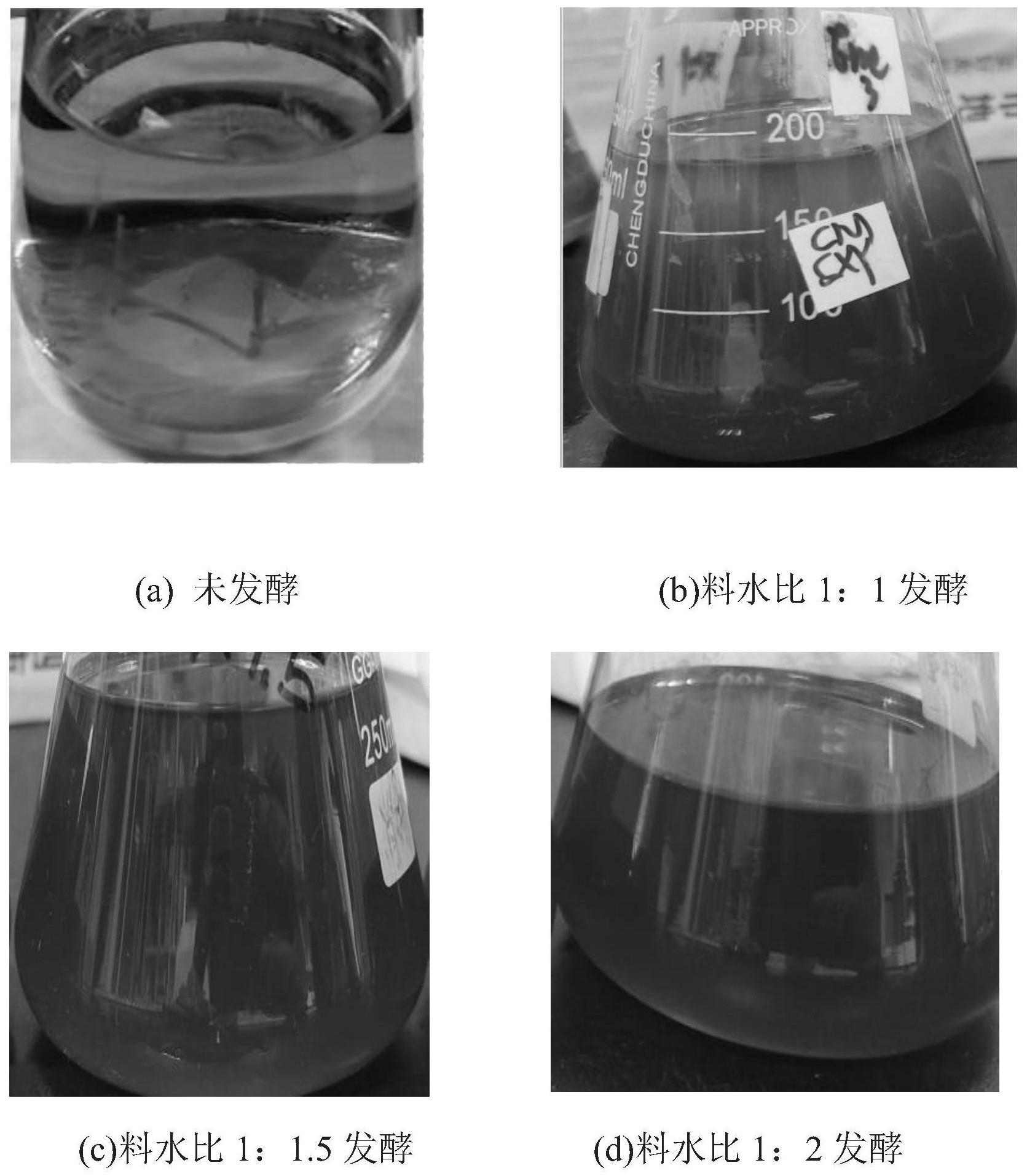

10、进一步的,所述步骤(6)中料液比为1:1~1:2。

11、进一步的,所述步骤(6)中孢子悬液终浓度为105~108孢子/ml。

12、进一步的,所述步骤(6)中发酵过程中每隔2~3d对茶叶发酵体系进行翻料,以促使冠突散囊菌均匀生长。

13、本发明与现有技术相比的有益效果是:采用带料液体静置发酵,不仅能有效收集冠突散囊菌的高活性代谢产物,还能有效浸提桑叶细胞中的活性成。此外,此工艺中的巴氏杀菌流程可以有效降低茶发酵过程中的染菌风险,保障发酵茶品质。

技术特征:

1.一种桑叶茶浸提液的发酵制备方法,其特征在于,所述步骤如下:

2.根据权利要求1所述的桑叶茶浸提液的发酵制备方法,其特征在于,所述步骤s3中蒸青处理时间为8~12min。

3.根据权利要求1所述的桑叶茶浸提液的发酵制备方法,其特征在于,所述步骤s6中孢子悬液终浓度为105~108孢子/ml,所述步骤s6中料液比为1:1~1:2。

4.根据权利要求1所述的桑叶茶浸提液的发酵制备方法,其特征在于,所述步骤s6中发酵过程中每隔2~3d对茶叶发酵体系进行翻料,以促使冠突散囊菌均匀生长。

技术总结

本发明属于农业食品及生物医药领域,公开了一种桑叶茶浸提液的发酵制备方法,步骤包括采摘、清洗、蒸青、炒制、巴氏杀菌、带料液体静置发酵等。本发明利用冠突散囊菌带料液体静置发酵制备桑叶茶浸提液,不仅富含桑叶自身的活性成分,还兼具冠突散囊菌发酵形成的高活性天然产物,为桑叶资源的高值化开发利用提供一个新的思路。

技术研发人员:王亮,刘辛,于越,宫在石,李倩,刘冰南,吴昊天

受保护的技术使用者:大连工业大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/14

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!