一种持久抗菌聚丙烯无纺布及其制备方法与流程

1.本发明涉及功能无纺布技术领域,尤其涉及一种持久抗菌聚丙烯无纺布及其制备方法。

背景技术:

2.聚丙烯无纺布属复合无纺布,是新一代的环保材料,该类产品具有强力高、防护性能优良、透气舒适、环保、无毒无味等优点,目前被广泛用于医疗卫生领域,如手术服、手术帽、手术包布、手术罩布、杀菌绷带、防护服等,因此,市场对聚丙烯无纺布的抗菌性能提出了更高的要求。

3.卤胺化合物是一种新兴的抗菌剂,它具有抗菌效果持久,抗菌功能可再生,对人体安全低毒的特点。卤胺是指含有胺、酰胺基或者酰亚胺基团的物质,经过次氯酸盐作用后,可以杀死细菌等微生物。这类化合物均含有n

‑

x(x是卤族元素)键,x一般指cl,因为n

‑

cl较为稳定,释放慢,可以延长抗菌时间。并且当n

‑

cl转化成n

‑

h时,经过次氯酸钠的再次作用,还可以转变为n

‑

cl结构,再次获得抗菌性能。

4.卤胺化合物可以通过多种方式连接到纤维上,比如涂层、混纺等,但是涂层无纺布的耐久性差,无法长期使用。混纺则常用于合成纤维的整理,在纺丝液中加入抗菌剂,与纤维充分混合,得到抗菌纤维,但是工艺复杂。因此如何寻找一种工艺简单且抗菌持久的无纺布处理方法显得尤为重要。

技术实现要素:

5.基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种持久抗菌聚丙烯无纺布及其制备方法,通过在聚丙烯无纺布表面接枝卤胺化合物结构,从而使得所述聚丙烯无纺布具有优异、持久的抗菌效果。

6.本发明提出的一种持久抗菌聚丙烯无纺布的制备方法,包括如下步骤:

7.s1、将多巴胺在聚丙烯无纺布的表面进行氧化自聚反应后得到表面吸附聚多巴胺层的聚丙烯无纺布;

8.s2、将表面吸附聚多巴胺层的聚丙烯无纺布与改性壳聚糖进行迈克尔加成或席夫碱反应,得到接枝改性壳聚糖的聚丙烯无纺布;

9.s3、将接枝改性壳聚糖的聚丙烯无纺布与卤化物进行卤化反应,得到所述抗菌聚丙烯无纺布;

10.其中,所述改性壳聚糖为壳聚糖接枝聚丙烯酰胺。

11.优选地,所述氧化自聚反应是在ph=8

‑

9的弱碱条件下进行。

12.优选地,所述迈克尔加成或席夫碱反应的温度为60

‑

70℃,时间为12

‑

16h。

13.优选地,所述改性壳聚糖是通过将壳聚糖与丙烯酰胺进行表面引发原子转移自由基聚合反应得到。

14.优选地,所述聚合反应的催化体系为催化剂cubr、cubr2和配体三(2

‑

二甲氨基乙

基)胺。

15.优选地,所述卤化反应的温度为常温,时间为2

‑

4h。

16.本发明提出一种持久抗菌聚丙烯无纺布,其是上述制备方法制备得到。

17.优选地,所述持久抗菌聚丙烯无纺布用于制备包括抗菌衣物或卫生护理产品。

18.本发明中,首先,利用多巴胺的黏附性先在无纺布表面包覆了聚多巴胺层,再利用聚多巴胺上的邻苯二酚基团与改性壳聚糖表面的氨基可以进行迈克尔加成或席夫碱反应的特性,从而将壳聚糖接枝聚丙烯酰胺的改性壳聚糖所化学接枝到无纺布表面,最后,利用聚丙烯酰胺的酰胺基在卤化物作用下可以形成卤胺化合物结构,因此使得所述无纺布表面化学接枝有卤胺抗菌结构,如此反复循环,使得所述聚丙烯无纺布获得持久抗菌性能。

具体实施方式

19.下面,通过具体实施例对本发明的技术方案进行详细说明,但是应该明确提出这些实施例用于举例说明,但是不解释为限制本发明的范围。

20.实施例1

21.一种持久抗菌聚丙烯无纺布的制备方法,包括如下步骤:

22.s1、将壳聚糖按照固液比(g:ml)1:50加入到无水四氢呋喃中,再加入三乙胺搅拌混匀,三乙胺的添加量是壳聚糖质量的1.5倍,接着加入预先配好的2

‑

溴代异丁酰溴和四氢呋喃的混合溶液(v:v,1:4),其中2

‑

溴代异丁酰溴的添加量是壳聚糖质量的2.0倍,在氮气保护下25℃搅拌反应24h,醇洗,烘干,得到接枝2

‑

溴代异丁酰酯的壳聚糖;将接枝2

‑

溴代异丁酰酯的壳聚糖按照固液比(g:ml)1:30加入到n,n

‑

二甲基甲酰胺中,通入氮气10min,再加入丙烯酰胺和溴化亚铜,溴化铜,三(2

‑

二甲氨基乙基)胺,丙烯酰胺的添加量是接枝2

‑

溴代异丁酰酯的壳聚糖质量的2倍,丙烯酰胺、溴化亚铜,溴化铜,三(2

‑

二甲氨基乙基)胺的质量比为1:0.05:0.007:0.1,在氮气保护下35℃搅拌反应6h,水洗,烘干,得到壳聚糖接枝聚丙烯酰胺;

23.s2、将聚丙烯无纺布按照固液比(g:ml)1:30加入无水乙醇中超声处理30min,去除表面灰尘,用去离子水冲洗后,烘干待用;将盐酸多巴胺加入三羟甲基氨基甲烷缓冲液(ph=8.5)中搅拌溶解,得到浓度为5mg/ml的多巴胺溶液,将上述聚丙烯无纺布按照固液比(g/ml)1:30浸入上述多巴胺溶液中,在25℃恒温水浴摇床中震荡反应24h后取出,用去离子水冲洗后,烘干,得到表面吸附聚多巴胺层的聚丙烯无纺布;

24.s3、将壳聚糖接枝聚丙烯酰胺加入水中分散均匀,得到浓度为30mg/ml的壳聚糖接枝聚丙烯酰胺溶液,将表面吸附聚多巴胺层的聚丙烯无纺布按照固液比(g:ml)1:50浸入上述壳聚糖接枝聚丙烯酰胺溶液中,在70℃恒温水浴摇床中震荡反应12h后取出,用水冲洗后,烘干,得到接枝改性壳聚糖的聚丙烯无纺布;

25.s4、将浓度为10wt%的次氯酸钠溶液用浓硫酸调节ph值为7.0,得到氯化溶液,将接枝改性壳聚糖的聚丙烯无纺布按照固液比(g:ml)1:30浸入上述氯化溶液中,在25℃恒温水浴摇床中震荡反应3h后取出,用去离子水冲洗后,烘干,得到所述抗菌聚丙烯无纺布。

26.实施例2

27.一种持久抗菌聚丙烯无纺布的制备方法,包括如下步骤:

28.s1、将壳聚糖按照固液比(g:ml)1:50加入到无水四氢呋喃中,再加入三乙胺搅拌

混匀,三乙胺的添加量是壳聚糖质量的1.5倍,接着加入预先配好的2

‑

溴代异丁酰溴和四氢呋喃的混合溶液(v:v,1:4),其中2

‑

溴代异丁酰溴的添加量是壳聚糖质量的2.0倍,在氮气保护下25℃搅拌反应24h,醇洗,烘干,得到接枝2

‑

溴代异丁酰酯的壳聚糖;将接枝2

‑

溴代异丁酰酯的壳聚糖按照固液比(g:ml)1:30加入到n,n

‑

二甲基甲酰胺中,通入氮气10min,再加入丙烯酰胺和溴化亚铜,四甲基乙二胺,丙烯酰胺的添加量是接枝2

‑

溴代异丁酰酯的壳聚糖质量的2倍,丙烯酰胺、溴化亚铜,四甲基乙二胺的质量比为1:0.05:0.05,在氮气保护下35℃搅拌反应6h,水洗,烘干,得到壳聚糖接枝聚丙烯酰胺;

29.s2、将聚丙烯无纺布按照固液比(g:ml)1:30加入无水乙醇中超声处理30min,去除表面灰尘,用去离子水冲洗后,烘干待用;将盐酸多巴胺加入三羟甲基氨基甲烷缓冲液(ph=8.5)中搅拌溶解,得到浓度为5mg/ml的多巴胺溶液,将上述聚丙烯无纺布按照固液比(g/ml)1:30浸入上述多巴胺溶液中,在25℃恒温水浴摇床中震荡反应24h后取出,用去离子水冲洗后,烘干,得到表面吸附聚多巴胺层的聚丙烯无纺布;

30.s3、将壳聚糖接枝聚丙烯酰胺加入水中分散均匀,得到浓度为30mg/ml的壳聚糖接枝聚丙烯酰胺溶液,将表面吸附聚多巴胺层的聚丙烯无纺布按照固液比(g:ml)1:50浸入上述壳聚糖接枝聚丙烯酰胺溶液中,在70℃恒温水浴摇床中震荡反应15h后取出,用水冲洗后,烘干,得到接枝改性壳聚糖的聚丙烯无纺布;

31.s4、将浓度为10wt%的次氯酸钠溶液用浓硫酸调节ph值为7.0,得到氯化溶液,将接枝改性壳聚糖的聚丙烯无纺布按照固液比(g:ml)1:30浸入上述氯化溶液中,在25℃恒温水浴摇床中震荡反应3h后取出,用去离子水冲洗后,烘干,得到所述抗菌聚丙烯无纺布。

32.实施例3

33.一种持久抗菌聚丙烯无纺布的制备方法,包括如下步骤:

34.s1、将壳聚糖按照固液比(g:ml)1:50加入到无水四氢呋喃中,再加入三乙胺搅拌混匀,三乙胺的添加量是壳聚糖质量的1.5倍,接着加入预先配好的2

‑

溴代异丁酰溴和四氢呋喃的混合溶液(v:v,1:4),其中2

‑

溴代异丁酰溴的添加量是壳聚糖质量的2.0倍,在氮气保护下25℃搅拌反应24h,醇洗,烘干,得到接枝2

‑

溴代异丁酰酯的壳聚糖;将接枝2

‑

溴代异丁酰酯的壳聚糖按照固液比(g:ml)1:30加入到n,n

‑

二甲基甲酰胺中,通入氮气10min,再加入丙烯酰胺和溴化亚铜,溴化铜,三(2

‑

二甲氨基乙基)胺,丙烯酰胺的添加量是接枝2

‑

溴代异丁酰酯的壳聚糖质量的2倍,丙烯酰胺、溴化亚铜,溴化铜,三(2

‑

二甲氨基乙基)胺的质量比为1:0.05:0.007:0.1,在氮气保护下35℃搅拌反应6h,水洗,烘干,得到壳聚糖接枝聚丙烯酰胺;

35.s2、将聚丙烯无纺布按照固液比(g:ml)1:30加入无水乙醇中超声处理30min,去除表面灰尘,用去离子水冲洗后,烘干待用;将盐酸多巴胺加入三羟甲基氨基甲烷缓冲液(ph=8.5)中搅拌溶解,得到浓度为5mg/ml的多巴胺溶液,将上述聚丙烯无纺布按照固液比(g/ml)1:30浸入上述多巴胺溶液中,在25℃恒温水浴摇床中震荡反应24h后取出,用去离子水冲洗后,烘干,得到表面吸附聚多巴胺层的聚丙烯无纺布;

36.s3、将壳聚糖接枝聚丙烯酰胺加入水中分散均匀,得到浓度为30mg/ml的壳聚糖接枝聚丙烯酰胺溶液,将表面吸附聚多巴胺层的聚丙烯无纺布按照固液比(g:ml)1:50浸入上述壳聚糖接枝聚丙烯酰胺溶液中,在60℃恒温水浴摇床中震荡反应16h后取出,用水冲洗后,烘干,得到接枝改性壳聚糖的聚丙烯无纺布;

37.s4、将浓度为10wt%的次氯酸钠溶液用浓硫酸调节ph值为7.0,得到氯化溶液,将接枝改性壳聚糖的聚丙烯无纺布按照固液比(g:ml)1:30浸入上述氯化溶液中,在25℃恒温水浴摇床中震荡反应2h后取出,用去离子水冲洗后,烘干,得到所述抗菌聚丙烯无纺布。

38.对比例1

39.一种抗菌聚丙烯无纺布的制备方法,包括如下步骤:

40.s1、将壳聚糖按照固液比(g:ml)1:50加入到无水四氢呋喃中,再加入三乙胺搅拌混匀,三乙胺的添加量是壳聚糖质量的1.5倍,接着加入预先配好的2

‑

溴代异丁酰溴和四氢呋喃的混合溶液(v:v,1:4),其中2

‑

溴代异丁酰溴的添加量是壳聚糖质量的2.0倍,在氮气保护下25℃搅拌反应24h,醇洗,烘干,得到接枝2

‑

溴代异丁酰酯的壳聚糖;将接枝2

‑

溴代异丁酰酯的壳聚糖按照固液比(g:ml)1:30加入到n,n

‑

二甲基甲酰胺中,通入氮气10min,再加入丙烯酰胺和溴化亚铜,溴化铜,三(2

‑

二甲氨基乙基)胺,丙烯酰胺的添加量是接枝2

‑

溴代异丁酰酯的壳聚糖质量的2倍,丙烯酰胺、溴化亚铜,溴化铜,三(2

‑

二甲氨基乙基)胺的质量比为1:0.05:0.007:0.1,在氮气保护下35℃搅拌反应6h,水洗,烘干,得到壳聚糖接枝聚丙烯酰胺;

41.s2、将聚丙烯无纺布按照固液比(g:ml)1:30加入无水乙醇中超声处理30min,去除表面灰尘,用去离子水冲洗后,烘干待用;将盐酸多巴胺加入三羟甲基氨基甲烷缓冲液(ph=8.5)中搅拌溶解,得到浓度为5mg/ml的多巴胺溶液,将上述聚丙烯无纺布按照固液比(g/ml)1:30浸入上述多巴胺溶液中,在25℃恒温水浴摇床中震荡反应24h后取出,用去离子水冲洗后,烘干,得到表面吸附聚多巴胺层的聚丙烯无纺布;

42.s3、将壳聚糖接枝聚丙烯酰胺加入水中分散均匀,得到浓度为30mg/ml的壳聚糖接枝聚丙烯酰胺溶液,将表面吸附聚多巴胺层的聚丙烯无纺布按照固液比(g:ml)1:50浸入上述壳聚糖接枝聚丙烯酰胺溶液中,在70℃恒温水浴摇床中震荡反应15h后取出,用水冲洗后,烘干,得到接枝改性壳聚糖的聚丙烯无纺布,即为所述抗菌聚丙烯无纺布。

43.对比例2

44.一种抗菌聚丙烯无纺布的制备方法,包括如下步骤:

45.s1、将聚丙烯无纺布按照固液比(g:ml)1:30加入无水乙醇中超声处理30min,去除表面灰尘,用去离子水冲洗后,烘干待用;将盐酸多巴胺加入三羟甲基氨基甲烷缓冲液(ph=8.5)中搅拌溶解,得到浓度为5mg/ml的多巴胺溶液,将上述聚丙烯无纺布按照固液比(g/ml)1:30浸入上述多巴胺溶液中,在25℃恒温水浴摇床中震荡反应24h后取出,用去离子水冲洗后,烘干,得到表面吸附聚多巴胺层的聚丙烯无纺布;

46.s3、将聚丙烯酰胺加入水中分散均匀,得到浓度为30mg/ml的聚丙烯酰胺溶液,将表面吸附聚多巴胺层的聚丙烯无纺布按照固液比(g:ml)1:50浸入上述聚丙烯酰胺溶液中,在70℃恒温水浴摇床中震荡反应15h后取出,用水冲洗后,烘干,得到改性聚丙烯无纺布;

47.s4、将浓度为10wt%的次氯酸钠溶液用浓硫酸调节ph值为7.0,得到氯化溶液,将改性聚丙烯无纺布按照固液比(g:ml)1:30浸入上述氯化溶液中,在25℃恒温水浴摇床中震荡反应3h后取出,用去离子水冲洗后,烘干,得到所述抗菌聚丙烯无纺布。

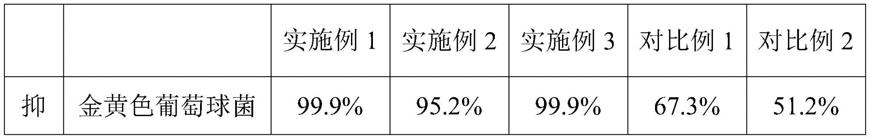

48.将实施例和对比例获得的抗菌聚丙烯无纺布进行下述方法所示的性能测试,结果表1所示。

49.抑菌性能:参照gb/t20944.3

‑

2008《纺织品抗菌性能的评价》,以振荡法测定抑菌

性能,所用菌种为大肠杆菌(atcc 8099)、金黄色葡萄球菌(atcc 6538)、白色念珠菌(atcc 10231),抑菌性能以其抑菌率来表征。

50.表1实施例和对比例对应获得的无纺布的测试结果

[0051][0052][0053]

参照表1结果可知,本发明中,相对虽经过改性壳聚糖浸涂但未氯化处理的无纺布,经过改性壳聚糖浸涂并氯化后的无纺布,其抗菌效果要更加优异;并且,相对单纯在无纺布表面浸涂聚丙烯酰胺溶液再氯化的无纺布,在无纺布表面浸涂壳聚糖接枝聚丙烯酰胺溶液再氯化后的无纺布,其抗菌效果也远优于前者。由此说明了本发明所述方法获得的抗菌聚丙烯无纺布可以赋予改性后的无纺布以更加优异的抗菌效果。

[0054]

耐水洗性能:将实施例和对比例的抗菌无纺布水洗50次后,再氯化(对比例1除外),参照fz/t 73023

‑

2006(2012)《抗菌针织品》进行抑菌性能测试,试验菌种使用金黄色葡萄球菌(atcc 6538)(革兰氏阴性菌)、大肠杆菌(8099)(革兰氏阳性菌)、和白色念珠菌(atcc 10231)。

[0055]

表2实施例和对比例对应获得的无纺布水洗50次后的测试结果

[0056][0057]

参照表2结果可知,本发明中,经过50次水洗并再氯化之后,本发明所述抗菌无纺布仍具有良好的抗菌性能。

[0058]

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1