一种提高高液限土路基强度的施工方法与流程

1.本发明涉及一种路基填筑施工领域,具体是涉及一种提高高液限土路基强度的施工方法。

背景技术:

2.高液限土在侏罗系火山岩及燕山期花岗岩区的坡残积土及全强风化岩中分布,在我国岭南潮湿地区,土质均为高液限土,每年4月至9月为本地区雨季,雨季相对较长,降雨频繁,每月平均降雨天数20天以上。在山间洼地、谷地、盆地走廊带及山间洼地路段分布有浅层软土,软土固结沉降对路堤填方的稳定性不利。软土分布较零散且埋深浅、厚度一般情况下不超过3m;当软土厚度大于12米时,称之为高填土路基。

3.当高液限土的路基容易受外界气候影响湿度在高液限土内部迁移出现不均匀沉降,如何在提高高液限土利用率减少弃方的同时,减小高液限土填筑路堤的不均匀沉降,提高高液限土路基的强度,是急需要解决的问题。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提出一种提高高液限土路基强度的施工方法,以解决现有技术中所存在的一个或多个技术问题,至少提供一种有益的选择或创造条件。

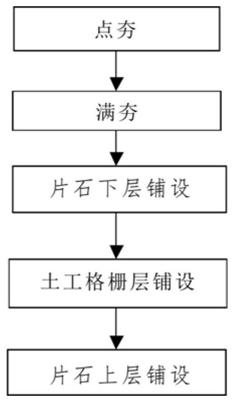

5.为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:一种提高高液限土路基强度的施工方法,在路基的填筑路堤中增设片石夹层,所述片石夹层包括片石上层、土工格栅层和片石下层。

6.进一步地,所述片石上层和片石下层的厚度为0.4m—0.6m,片石上层和片石下层中,粒径10cm~30cm的片石颗粒含量不小于80%。

7.进一步地,所述片石夹层的施工包括以下步骤:a、点夯:在填筑路堤填筑到一定高度后,在路基填筑面上进行点夯施工;b、满夯:点夯完成后,进行满夯补强;c、片石下层铺设;d、土工格栅层铺设;e、片石上层铺设:利用推土机对位于土工格栅层上的片石进行摊铺。

8.进一步地,所述步骤a中,利用履带式起重机对夯锤起吊进行点夯,夯锤采用20t重圆形夯锤,直径1.2m,夯锤底面设置4个对称的与其顶面贯通的排气孔;点夯采用跳夯分2遍进行夯击,点夯自路基中线向两侧逐次推进的方式进行夯击,点夯的第1遍、第2遍夯点分别采用矩形布置,第1遍和第2遍叠合后的整体布局夯点为梅花型布置,夯击间距为6m。

9.进一步地,所述步骤a中,点夯的第1遍中,沿路基的边缘到路基的中心,分为第一排纵向夯点,第二排纵向夯点,第三排纵向夯点,以此类推;第一排纵向夯点采用1000kn*m能击,第二排纵向夯点采用2000kn*m能击,第三排以上的纵向夯点采用3000kn*m能击。

10.进一步地,所述步骤b中,利用履带式起重机对夯锤起吊进行满夯,夯锤采用12t重

的圆形夯锤,直径2.0m,夯锤底面设置4个对称的与其顶面贯通的排气孔;满夯前先选区一个20

×

20m范围试夯,按夯点排列方式及距离,放出夯点及测量标高,根据夯击参数确定夯击遍数,以下遍夯沉值不大于5cm,来确定夯击遍数;满夯的夯点以正三角形排列,间距1.5m,夯锤落距为10米,夯击能拟采用1000kn*m,锤印重叠不小于50厘米,单点夯击锤数为3击,满夯自路基中线向两侧逐次推进的方式进行夯击。

11.进一步地,所述步骤c中,选取粒径10cm~30cm颗粒含量不小于80%的的片石进行片石下层的摊铺,利用自卸车将所述的片石运到路基施工处,并倾卸到满夯后的路基面上,用挖机对片石进行摊铺,摊铺厚度控制在0.4m—0.6m。

12.进一步地,所述步骤d中,所述的土工格栅层采用 tx150 聚丙烯(pp)土工格栅,tx150 聚丙烯(pp)土工格栅平铺在片石下层的表面;tx150 聚丙烯(pp)土工格栅技术指标为:土工格栅肋条中距 39

±

4mm,肋条截面为矩形,网孔形状为三角形;土工格栅在 0.5%伸长率下抗拉强度不小于 265kn/m,2%伸长率下抗拉强度不小于 175kn/m,节点有效性不少于 90%,炭黑含量不少于 2%。

13.进一步地,所述路基填筑中,所用的填料为液限≤70%,细颗粒含量≤75%的高液限土,或者填料为液限≤60%,细颗粒含量≤90%的高液限土;在路基填筑面与片石夹层之间铺设有非高液限土层,片石夹层的表面位于铺设有非高液限土层。

14.进一步地,所述路基的基底面上开挖有多条平行的纵向排水沟和多条平行的横向排水沟,将碎石填满纵向排水沟和横向排水沟,然后在基底面上填筑片石层。

15.本发明的有益效果在于:为减少路基不均匀沉降,本发明施工方法采用片石夹层+满夯补强施工技术,利用本施工方法能够在提高高液限土利用率,减少弃方的同时,减小高液限土填筑路堤的不均匀沉降,尤其是碎石排水沟+片石层的基底设计方案与填筑路堤中增设片石夹层的技术方案相结合,大大提高了高液限土路基的强度。

附图说明

16.利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图:图1为本发明的施工流程图;图2为本发明点夯第一遍的夯点布置图;图3为本发明点夯第二遍的夯点布置图。

具体实施方式

17.为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细的描述,需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

18.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上表面”、“下表面”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“正转”、“反转”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的

方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

19.一种提高高液限土路基强度的施工方法,在路基的填筑路堤中增设片石夹层,所述片石夹层包括片石上层、土工格栅层和片石下层。所述片石上层和片石下层的厚度为0.4m—0.6m,片石上层和片石下层中,粒径10cm~30cm的片石颗粒含量不小于80%。

20.如图1所示,所述片石夹层的施工包括以下步骤:a、点夯:在填筑路堤填筑到一定高度后,在路基填筑面上进行点夯施工,所述路基填筑中,所用的填料为液限≤70%,细颗粒含量≤75%的高液限土,或者填料为液限≤60%,细颗粒含量≤90%的高液限土;在路基填筑面与片石夹层之间铺设有非高液限土层,片石夹层的表面位于铺设有非高液限土层;利用履带式起重机对夯锤起吊进行点夯,夯锤采用20t重圆形夯锤,直径1.2m,夯锤底面设置4个对称的与其顶面贯通的排气孔;点夯采用跳夯分2遍进行夯击,点夯自路基中线向两侧逐次推进的方式进行夯击,点夯的第1遍、第2遍夯点分别采用矩形布置,第1遍和第2遍叠合后的整体布局夯点为梅花型布置,夯击间距为6m;点夯的第1遍中,沿路基的边缘到路基的中心,分为第一排纵向夯点,第二排纵向夯点,第三排纵向夯点,以此类推;第一排纵向夯点采用1000kn*m能击,第二排纵向夯点采用2000kn*m能击,第三排以上的纵向夯点采用3000kn*m能击。

21.本具体实施例中,如图2所示,点夯第1遍共16个点,1—4#夯点(纵向第1排)采用1000kn*m能击;5—8#夯点(纵向第2排)采用2000kn*m能击,9—12#夯点(纵向第3排)和13—16#夯点(纵向第3排)采用3000kn*m能击。

22.如图3所示,点夯第2遍共9个点,1

‑

3#夯点(纵向第1排)采用1000kn*m能击、4

‑

6#夯点(纵向第2排)采用2000kn*m能击、7

‑

9#夯点(纵向第3排)采用3000kn*m能击。

23.b、满夯:点夯完成后,进行满夯补强;利用履带式起重机对夯锤起吊进行满夯,夯锤采用12t重的圆形夯锤,直径2.0m,夯锤底面设置4个对称的与其顶面贯通的排气孔;满夯前先选区一个20

×

20m范围试夯,按夯点排列方式及距离,放出夯点及测量标高,根据夯击参数确定夯击遍数,以下遍夯沉值不大于5cm,来确定夯击遍数;满夯的夯点以正三角形排列,间距1.5m,夯锤落距为10米,夯击能拟采用1000kn*m,锤印重叠不小于50厘米,单点夯击锤数为3击,满夯自路基中线向两侧逐次推进的方式进行夯击。

24.c、片石下层铺设:选取粒径10cm~30cm颗粒含量不小于80%的的片石进行片石下层的摊铺,利用自卸车将所述的片石运到路基施工处,并倾卸到满夯后的路基面上,用挖机对片石进行摊铺,摊铺厚度控制在0.4m—0.6m。

25.d、土工格栅层铺设:所述的土工格栅层采用 tx150 聚丙烯(pp)土工格栅,tx150 聚丙烯(pp)土工格栅平铺在片石下层的表面;tx150 聚丙烯(pp)土工格栅技术指标为:土工格栅肋条中距 39

±

4mm,肋条截面为矩形,网孔形状为三角形;土工格栅在 0.5%伸长率下抗拉强度不小于 265kn/m,2%伸长率下抗拉强度不小于 175kn/m,节点有效性不少于 90%,炭黑含量不少于 2%。

26.e、片石上层铺设:利用推土机对位于土工格栅层上的片石进行摊铺。

27.值得强调的是,本发明中,在路基的基底面上开挖有多条平行的纵向排水沟和多条平行的横向排水沟,将碎石填满纵向排水沟和横向排水沟,形成了纵横交错的碎石排水沟,然后在基底面上填筑片石层,不仅具有渗水排水的效果,而且还大大提高了基底承载

力,本技术点与在路基的填筑路堤中增设的片石夹层相结合,大大提高了高液限土路基的强度。

28.此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1