车辆尾门的开闭机构的制作方法

1.本实用新型涉及一种车辆尾门的开闭机构。

背景技术:

2.一直以来,在汽车等车辆中,在适当的部位上设有用于开闭车身的开口部的关闭部件。例如,在货车或厢型车等车辆中,在其车身后部设有作为关闭部件的尾门,并通过该尾门使设定在车身后部的行李厢开闭。作为这种尾门,广泛采用了沿上下方向开闭的结构,其中也具有以电动马达为驱动源来使尾门自动开闭的自动开闭装置。

3.如图1所示,专利文献1公开了一种车辆尾门的开闭结构,其中尾门11具有滑动部16,并且通过使上连杆机构12的后端的销17在滑动部16中滑动,来将尾门11移动到车身后部10的车顶上方。也就是,随着伸缩臂21的伸缩,销17会在滑动部16中滑动,而尾门11也相应地沿一定的轨迹开启与闭合。然而,如图2所示,在尾门11移动的过程(1)-(4)中,例如在(2)和(3)的位置上,尾门11的上端会相对突出于车身后部10的车顶上方(如图1的虚线框所示的区域)。所以,如果车身后部10的车顶上方有障碍物(例如天花板等,可能发生尾门11与障碍物相互干扰,影响尾门11的运动,或发生碰撞,导致尾门11或障碍物损坏。

4.现有技术文献

5.专利文献1:日本特开昭61-113882号专利

技术实现要素:

6.本实用新型提供一种车辆尾门的开闭机构,其通过转动机构与滑动机构的配合,使车辆尾门可以沿着不同的轨迹运动,适应各种使用场合或需求。

7.本实用新型的车辆尾门的开闭机构包括:可旋转地安装在车身上的铰链;设置在所述尾门上的滑轨;可旋转地设置在所述铰链上并可在所述滑轨上滑动的导引件;第一驱动机构,用于控制所述导引件相对于所述铰链的旋转位置;以及,第二驱动机构,用于使所述导引件相对于所述滑轨滑动。

8.在本实用新型的实施例中,所述第一驱动机构适于旋转所述导引件,使得所述尾门在被驱动过程中的上端不会超出其在全开状态时的上端位置。

9.在本实用新型的实施例中,所述尾门在其全开状态时的位置存在障碍物时,所述第二驱动机构限制所述导引件相对于所述滑轨的滑动。

10.在本实用新型的实施例中,所述导引件包括与所述铰链枢接的轴部、在所述轴部两侧延伸的臂部、以及连接所述臂部和所述滑轨的至少两个滚轮。

11.在本实用新型的实施例中,所述车辆尾门的开闭机构还包括用于驱动所述铰链的第三驱动机构。

12.为让本实用新型的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。

附图说明

13.图1是已知的一种车辆尾门的开闭机构。

14.图2是图1的车辆尾门的开闭过程示意图。

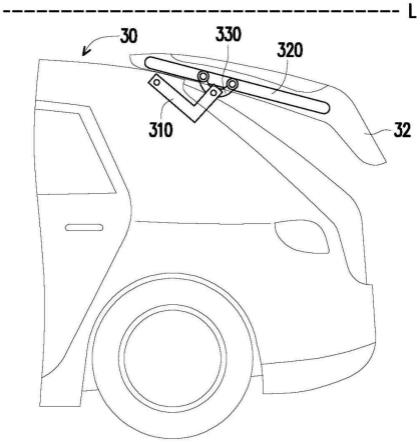

15.图3是根据本实用新型的一个实施例的车身后部结构。

16.图4是图3的车辆尾门所应用的开闭机构的示意图。

17.图5是图3的车辆尾门及开闭机构的驱动总成。

18.图6a-图6c是本实用新型的车辆尾门的一种开启方式。

19.图7a-图7b是本实用新型的车辆尾门的另一种开启方式。

20.附图标记说明

21.10:车身后部

22.11:尾门

23.12:上连杆机构

24.16:滑动部

25.17:销

26.21:伸缩臂

27.30:车身后部

28.32:车辆尾门

29.300:开闭机构

30.310:铰链

31.320:滑轨

32.330:导引件

33.332:轴部

34.334:臂部

35.336:滚轮

36.340:第一驱动机构

37.342:旋转电机

38.344:枢轴

39.350:第二驱动机构

40.352:旋转电机

41.354:枢轴

42.356:传送带

43.360:第三驱动机构

44.362:旋转电机

45.364:枢轴

46.370:行李

具体实施方式

47.以下参照附图说明本实用新型的实施方式。

48.需要说明的是,附图是为了易于理解本实用新型而仅示出了主要结构的图,存在

对不影响本实用新型技术方案的理解的结构或其具体形状进行省略的情况。在不同实施例中,采用相同的元件符号来表示相同或类似的元件,以便于对照、理解。在下文的说明中,上、下、左、右、前、后以落座于座椅的乘员观察到的方向为基准。此外,以下多个实施例绘出的局部车体结构作为示例,仅表达与本技术技术方案相关的部份,其他部分能够采用本领域的技术人员已知的技术方案。同时,本领域的技术人员应当能理解,并将本技术的技术方案合理应用到类似的车体结构上。

49.图3是根据本实用新型的一个实施例的车身后部结构。图4是图3的车辆尾门所应用的开闭机构的示意图。本实施例的车辆尾门32例如是安装在车身后部30,并且可上掀开启的门体。开闭机构300包括通过例如枢接的方式可旋转地安装在车身后部30的铰链310;设置在车辆尾门32上的滑轨320;以及,通过例如枢接的方式可旋转地设置在铰链310上,并且可在滑轨320上滑动的导引件330。

50.具体而言,本实施例的铰链310例如是l形,以配合车辆尾门32的开闭动作,提供适当的运动行程。另外,本实施例的导引件330例如是近似u形或弧形的结构,包括位于中间位置而与铰链310枢接的轴部332,以及位于轴部332两侧朝向滑轨320延伸的两个臂部334。并且,在两个臂部334的末端具有滑设在滑轨320上,而可让导引件330相对于滑轨320滑动的两个滚轮336。在本实施例中,滚轮336例如是齿轮,而滑轨320上例如设有可与之耦接的齿条,以实现导引件330与滑轨320的相对移动。当然,上述铰链310或导引件330的结构仅是举例,本领域的技术人员可以结合现有技术变更铰链310或导引件330的结构,例如铰链310的形态或尺寸、导引件330的形态或尺寸、滚轮336的数量或形态等,来实现相同或类似的功能。

51.如此,在车辆尾门32开启或关闭的过程中,铰链310相对于车身后部30旋转,导引件330相对于铰链310旋转,并且可选择让导引件330相对于滑轨320滑动,以实现车辆尾门32相对于车身后部30的旋转以及移动。

52.图5进一步示出图3的车辆尾门32及开闭机构300的驱动总成。本实施例设置了连接导引件330与铰链310的第一驱动机构340,其例如包括旋转电机(马达)342,并通过枢轴344驱动导引件330与铰链310相对转动,以控制导引件330相对于铰链310的旋转位置。同时,也可以通过第一驱动机构340带动车辆尾门32相对于车身后部30旋转。

53.另外,本实施例还包括第二驱动机构350,其例如包括旋转电机(马达)352,并通过枢轴354以及传送带356驱动导引件330相对于滑轨320滑动,以控制车辆尾门32相对于铰链310的滑动位置。也就是,可以通过第二驱动机构350带动车辆尾门32相对于车身后部30滑动。

54.又,本实施例还包括第三驱动机构360,其例如包括旋转电机(马达)362,并通过枢轴364驱动铰链310相对于车身后部30旋转,也就是,带动车辆尾门32相对于车身后部30旋转。

55.如此,通过个别控制第一驱动机构340、第二驱动机构350以及第三驱动机构360的输出量,可以调整车辆尾门32相对于车身后部30的旋转位置以及滑动位置。换句话说,可以根据各种使用场合或需求,自由设置车辆尾门32相对于车身后部30的运动轨迹。

56.图6a-图6c是车辆尾门32的一种开启方式。请参考图5与图6a-图6c,首先,第一驱动机构340驱动导引件330相对于铰链310旋转,而第三驱动机构360驱动铰链310相对于车

身后部30旋转,使得车辆尾门32可以通过两个旋转轴相对于车身后部30旋转;同时,第二驱动机构350驱动导引件330相对于滑轨320滑动,以带动车辆尾门32相对于车身后部30滑动,使得车辆尾门32从图6a所示的关闭位置移动到图6b所示的中间位置。

57.在本实施例中,车辆处于空间高度(如图6a-图6c中的高度线l)有限制的环境下,例如车辆上方的天花板高度较低或存在其他障碍物,因此必须避免车辆尾门32在开启的运动过程中超过高度线l,而与天花板或障碍物发生碰撞。因此,在车辆尾门32接近或到达如图6b所示的临界高度位置时,可以停止第三驱动机构360的输出,仅由第一驱动机构340车辆尾门32相对于车身后部30继续旋转。并且,第二驱动机构350驱动车辆尾门32相对于车身后部30继续滑动,使得车辆尾门32从图6b所示的中间位置移动到图6c所示的完全开启位置,而不超过高度线l。

58.图7a-图7b是车辆尾门32的另一种开启方式。请参考图5与图7a-图7b,本实施例表示了空间高度没有限制,但是车辆顶部可能放置行李370或其他物体的情况。在此情况下,如果采用前述实施例的开启方式,可能会使车辆尾门32在移动到完全开启位置的过程中与车辆顶部的行李370或其他物体发生干涉。因此,本实施例选择调整或停止第二驱动机构350的输出,避免车辆尾门32过度滑动,或限制车辆尾门32相对于车身后部30滑动。如此,通过第一驱动机构340驱动导引件330相对于铰链310旋转,以及通过第三驱动机构360驱动铰链310相对于车身后部30旋转,使得车辆尾门32相对于车身后部30旋转,从图7a所示的关闭位置移动到图7b所示的完全开启位置。需要说明的是,本实施例的开启方式并非完全禁止车辆尾门32相对于车身后部30滑动,在其他实施例中,可以根据实际环境的情况来调整第二驱动机构350的输出,使得车辆尾门32相对于车身后部30在容许的范围内滑动。

59.综上所述,本实用新型提供的车辆尾门的开闭机构可以适应各种使用场合或需求,其中通过转动机构与滑动机构的配合,并且控制相应的驱动机构的输出,可以使车辆尾门可以沿着不同的轨迹运动。如此,提高了车辆尾门的作动空间与使用弹性,并且能有效避免车辆尾门与外部障碍物相互干扰,维持车辆尾门使用的妥善率。

60.最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1