一种新型苯并吡喃腈类荧光分子探针的构建及其体外诊断应用的制作方法

1.本发明涉及一种新型苯并吡喃腈类荧光分子探针的构建及其体外诊断应用,属于分析化学技术领域。

背景技术:

2.次氯酸(hypochlorous acid,hclo)是一种具有强烈刺激性气味的不稳定弱酸,可作为消毒剂广泛应用于饮用水或冷却水的消毒以及氰化物的处理中。通常hclo的使用浓度在10-5-10-2 m的范围,否则过多的clo-可能会产生许多不良副产物,从而危害动物和人体的健康。此外,内源性hclo是由过氧化氢和氯离子通过髓过氧化物酶(mpo)催化在巨噬细胞、单核细胞和中性粒细胞中产生的一种活性氧物质(ros),在人体生理和病理过程中起着重要作用。然而,研究表明异常含量的hclo可以引起组织损伤并导致多种疾病,包括囊性纤维化、动脉粥样硬化、肺损伤、肾脏疾病、心脑血管疾病和癌症等。因此,迫切需要构建具有实用功能的hclo/clo-检测技术。

3.迄今为止,已有碘量滴定法、比色法、化学发光法和库仑法等传统方法用于hclo/clo-的检测。然而这些方法通常需要繁琐的前处理过程、高昂的仪器设备和较长的检测时间,同时还会对生物样本造成破坏,限制了其应用。与之相比,荧光分析检测方法则因成本低廉、操作简单、灵敏度高、特异性强、分辨率高和实时成像的特点,引起了广泛的关注。然而,现有次氯酸荧光分子探针表现出了淬灭性的荧光特性和发射波长较短的缺陷。如cn 110330457 a报道了一个在生理条件下对hclo具有高选择性和高灵敏度的荧光探针naph-hclo,探针在550 nm处具有较强荧光,当加入hclo后,荧光逐渐淬灭。类似的,cn 110256388 a报道了一个工艺步骤简单,在dmso/hepes体系中能够选择性识别hclo的苯并吡喃腈类荧光探针,该探针在560 nm处具有较强荧光,当加入hclo后,荧光逐渐淬灭。这种“turn-off”的荧光变化容易受到环境影响,检测误差较大。cn 110016009 a则报道了一个具有“turn-on”荧光特征的荧光探针,可用于hclo的高灵敏度和高特异性检测,然而该探针的最大发射波长为518 nm,导致探针的组织穿透能力弱、伤害性强,且容易受到生物体内背景荧光的干扰,灵敏度和准确度较差。可见,开发一个具有“turn-on”荧光特性,且具有长波长发射的荧光分子探针,以实现环境和生物体内hclo的高灵敏度、高特异性检测,具有非常重要的意义。

技术实现要素:

4.针对现有技术的不足,本发明提供一种新型苯并吡喃腈类荧光检测试剂,可用于水溶液和生物体系中hclo的检测,实现体外诊断。

5.为了实现上述目的,本发明提供了一种荧光分子探针,具有式i结构:

式i本发明还提供了一种新型苯并吡喃腈类荧光检测试剂的构建,包括以下步骤:1)将dcm和4-叠氮基苯甲醛溶于甲苯,再向反应体系中加入乙酸和哌啶。将反应体系在氩气保护下回流至反应结束。减压浓缩并柱层析纯化,得化合物1;2)在氩气保护下,将化合物1,三氯甲基碳酸酯溶解于无水甲苯中,并逐滴滴加diea。将反应体系置于氩气保护下回流至反应结束。冲洗氩气后,滴加水合肼的ch2cl

2 / thf溶液,将混合物在室温搅拌过夜至反应结束,减压浓缩并柱层析纯化,得化合物2;3)将化合物2和吡啶溶解在乙腈溶液中,逐滴滴入溶有对甲苯磺酰氯的乙腈溶液。将反应体系置于n2保护下回流过夜至反应完成,减压浓缩并用乙酸乙酯溶液萃取,合并有机层,干燥后柱层析纯化,得目标分子探针。

6.上述目标分子探针的制备反应式如下:本发明还提供了一种上述检测试剂的应用,所述荧光检测试剂可以应用于水环境和生物细胞体系中hclo的含量传感检测。检测原理如下:

相对现有技术,本发明的技术方案带来的有益技术效果:1)本发明提供的荧光检测试剂最大发射波长为668 nm,为近红外区域,具有更强的组织穿透力、更小的组织损伤性以及可更好地避免背景荧光的干扰,准确度更高;2)基于其特异性和显著的荧光特性变化,该检测试剂可作为显示水溶液中和生物细胞内hclo检测的特异性指示剂,具有广阔的应用前景。

附图说明

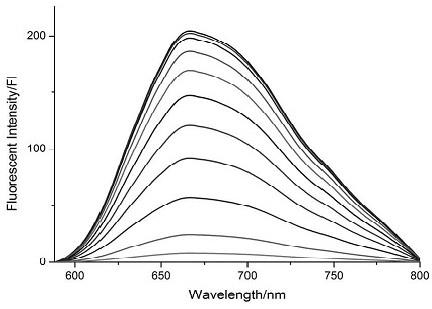

7.【图1】本发明实施中荧光检测试剂的荧光强度随hclo浓度变化的发射光谱图;【图2】本发明实施中荧光检测试剂的荧光强度和hclo浓度的线性关系;【图3】本发明实施中荧光检测试剂对hclo的选择性图;【图4】本发明实施中荧光检测试剂在hela细胞内荧光共聚焦成像图。

具体实施方式

8.以下实施方式旨在进一步阐释说明本发明而不是对本发明的限定。

9.实施例1化合物1的合成将dcm(2082.15 mg,10mmol)和4-叠氮基苯甲醛(1471.34 mg,10mmol)溶于30ml甲苯中,再向反应体系中加入1ml乙酸和2ml哌啶。将反应体系在氩气保护下回流,tlc监测反应至反应结束。减压除去溶剂,经柱层析纯化后,得深红色固体849.95 mg,产率为27.3 %。

10.化合物2的合成在氩气保护下,将化合物1(778.35 mg, 2.5mmol),三氯甲基碳酸酯(2967.50 mg, 10mmol)溶解于30ml无水甲苯中,并滴加diea(5170.0 mg, 40mmol)。将反应体系置于氩气保护下回流,tlc监测至反应结束。通过冲洗氩气除去未反应的三氯甲基碳酸酯后,将水合肼(1251.50mg, 25mmol)的ch2cl

2 / thf(1:1,10ml)溶液添加至该反应体系中,并进行反应,将混合物在室温搅拌过夜。反应结束后,减压除去溶剂,经柱层析纯化后,可得黄色固体358.29 mg,为化合物2,产率为38.8 %。

11.目标分子探针的合成及结构表征将化合物2(369.38 mg,1mmol)溶解在乙腈溶液中,加入吡啶(1582.0 mg,20mmol),充

分溶解后,逐滴滴入溶有对甲苯磺酰氯(228.78 mg,1.2mmol)的乙腈溶液。将反应体系置于n2保护下回流过夜。反应完成后,减压浓缩除去乙腈,用乙酸乙酯溶液萃取,合并有机层,用无水硫酸镁干燥后减压浓缩,经柱层析纯化后,得目标分子探针324.08 mg,产率为61.9%。1h nmr (400 mhz, dmso-d6) δ 7.88 (d, j=8.2 hz, 2h), 7.74 (d, j=8.0 hz, 2h), 7.61 (d, j=8.2 hz, 2h), 7.40 (d, j=8.0 hz, 2h), 7.31 (d, j=7.6 hz, 1h), 7.20-7.18 (m, 2h), 6.96 (t, j=8.4 hz, 1h), 6.85 (d, j=6.8 hz, 1h), 6.81 (d, j=14.8 hz, 1h), 5.66 (s, 1h), 4.35-4.32 (s, 1h), 2.34 (s, 3h). hrms calcd for c

28h21

n5o4s [m+h]

+

: m/z 524.1314; found: m/z 524.0172.实施例2 荧光检测试剂对不同浓度hclo的响应取实施例1制备的探针溶于二甲基亚砜(dmso)中,制成1mmol/l储备液。在含有10 %dmso的pbs缓冲溶液(0.1 mol/l,ph=7.4)中加入30 μl储备液,加入不同浓度的hclo标准溶液,使得检测体系的体积为3ml,且探针的浓度为10μm,而hclo的浓度则分别为:0μm,2μm,4μm,7μm,10μm,15μm,20μm,25μm,30μm,40μm, 50μm。室温下孵育20 min中后,分别测量其荧光性质并计算相对荧光强度,结果如图1所示:最大荧光强度峰值为668 nm,随着hclo溶液浓度的提高,荧光强度逐渐增强。以hclo浓度分别为0μm,2μm,4μm,7μm,10μm时检测物浓度为横坐标,以668 nm处相对应荧光强度为纵坐标,得图2,可知668 nm处的荧光强度与检测物浓度呈线性相关,随着浓度的增大荧光强度增强。回归线性方程为y=11.50115x+7.56622,线性相关系数为:0.99607,并计算出检测限 (lod)为0.71μm (s/n=3),表明该荧光探针具有良好的灵敏度。

[0012]

实施例3 荧光检测试剂对hclo的选择性研究在含有10 %dmso的pbs缓冲溶液(0.1 mol/l,ph=7.4)中加入30μl储备液,加入hclo标准溶液和

·

oh、onoo-、dtbp、tbhp、no、h2o2、no

2-、fe

3+

,使得检测体系的体积为3ml,且探针的浓度为10μm,而hclo的浓度为10μm, ·

oh、onoo-、dtbp、tbhp、no、h2o2、no

2-、fe

3+

的浓度为100μm。室温下孵育20 min后,分别测量其荧光性质并计算相对荧光强度;以668 nm处相对应荧光强度为纵坐标,得到探针对不同物质的响应柱状图,如图3所示。可知,荧光探针仅对加入hclo的溶液有响应,抗干扰性强。

[0013]

实施例4 荧光检测试剂对细胞中hclo的响应首先在hela培养基中加入探针溶液,置于 37oc,5 %的co2氛围下在培养箱中孵育30 min,然后用 pbs 缓冲液洗涤三次,除去未进入细胞的探针分子,移至荧光显微镜下成像,然后更换培养基,再由hclo缓冲溶液(30μm)培养30分钟,用 pbs 缓冲溶液洗三次,置于荧光显微镜下观察其荧光变化,结果如附图4所示。实验表明进入细胞体内的探针分子和hclo发生了反应,因此该荧光探针对细胞中的hclo有良好的成像作用,可用于检测生物体内的hclo。

[0014]

上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对发明范围的限制,本领域的相关技术人员能从发明公开的内容不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1