含磺酰基的二氢喋啶酮衍生物及其应用

本发明涉及化合物制备,具体的说是一种含磺酰基的二氢喋啶酮衍生物及其光学异构体、药学上可接受的盐、溶剂化物或前药,及其应用。

背景技术:

1、根据世界卫生组织国际癌症研究机构最新的全球癌症统计报告,2020年全世界大约新发1930万例癌症和将近1000万例癌症死亡。世界卫生组织最新的《2020年世界癌症报告》指出,在未来的二十年中,全球的癌症病例数可能增加60%,在中低收入国家中,增幅可能高达81%。随着分子生物学技术的提高,从细胞受体和增殖调控分子水平,进一步地认识了肿瘤的发病机制,使针对细胞受体和增殖调控分子为靶点的靶向治疗技术日渐成熟。其中靶向药物由于其治疗比较精准,有效率较高,疗效显著,且其毒性明显小于化疗,使用方便,逐渐受到人们的青睐,已成为现代抗癌药物的热点。

2、信号通路的紊乱与细胞增殖的失控是肿瘤细胞繁殖的主要特征,当调控细胞生长的基因发生突变或损坏时,使细胞失去控制功能,致使其持续的生长及分裂而产生肿瘤。细胞的有丝分裂被体内各种激酶和蛋白精准调控,并严格遵循程序性的细胞周期进程,而肿瘤细胞会通过各种机制扰乱正常的细胞周期。因此,针对调控细胞周期关键因子来研发抗肿瘤药物,越来越受到研究者们的关注。在众多的调控细胞周期关键因子相关的蛋白中,polo样激酶(polo-like kinases,plks)具有独特的细胞周期调控机制。

3、plks激酶家族广泛存在于真核生物中的丝氨酸/苏氨酸(ser/thr)蛋白激酶。现阶段已经有五种plk家族成员被报道,即plk1、plk2、plk3、plk4和plk5,它们所处的细胞组织不尽相同,同时具有不同的生理功能,它们在细胞周期的各个时期均起到重要的调控作用。

4、所有的plks都存在着相似的拓扑结构,即n端的激酶结构域和c端的特征性结构域。其中,pbd被认为可以调节plks活性及亚细胞动态定位,己成为plk1抑制剂的另一个重要靶向位点。在n端,plk1/2/3/4均含有一个ser/thr ncd结构域,而plk5的n端是一个截短的非活性的结构域;在c端,plk1/2/3/5均含有两个pbd结构域,而plk4的c端仅含有一个pbd结构域。其中plk1为目前研究最为透彻的plk家族成员,研究表明plk1在多种癌细胞中高度表达,从而证实了其在肿瘤进展中的重要性及其作为治疗靶标的潜力。

5、plk1在g1期和s期表达较低,在g2期逐渐升高,在m期达到峰值。细胞分裂完成后,plk1表达将急剧下降。plk1表达的波动与其在细胞周期中的功能密切相关。plk1在有丝分裂的许多阶段中都起着关键作用,包括中心体成熟和双极纺锤体组装、g2/m的转化、核包膜破裂(nebd)、着丝点定位、姐妹染色单体分离、有丝分裂结束和胞质分裂等。

6、目前,随着药物化学、肿瘤学以及药理学的不断发展,全球针对plk1靶向药物的研究已取得一定成效。目前全球有多个plk1抑制剂进入临床研究,其中主要包括二氢蝶啶酮类化合物bi2536(phase ii)与volasertib(phase iii)、三环类化合物nms-p937(phasei)、噻吩类化合物gsk461364(phase i)、嘧啶并二氮杂卓酮类化合物tak960以及其他类rigosertib(phase iii)等。但plk亚型间高同源性及给药方式造成的问题使得至今还没有任何plk1小分子抑制剂获批上市,临床迫切需要寻找更多的新型、高效plk1抑制剂,为肿瘤等疾病的治疗提供新的选则。

技术实现思路

1、本发明目的在于提供一种含磺酰基的二氢喋啶酮衍生物及其光学异构体、药学上可接受的盐、溶剂化物或前药,及其应用。

2、为实现上述目的,本发明采用技术方案为:

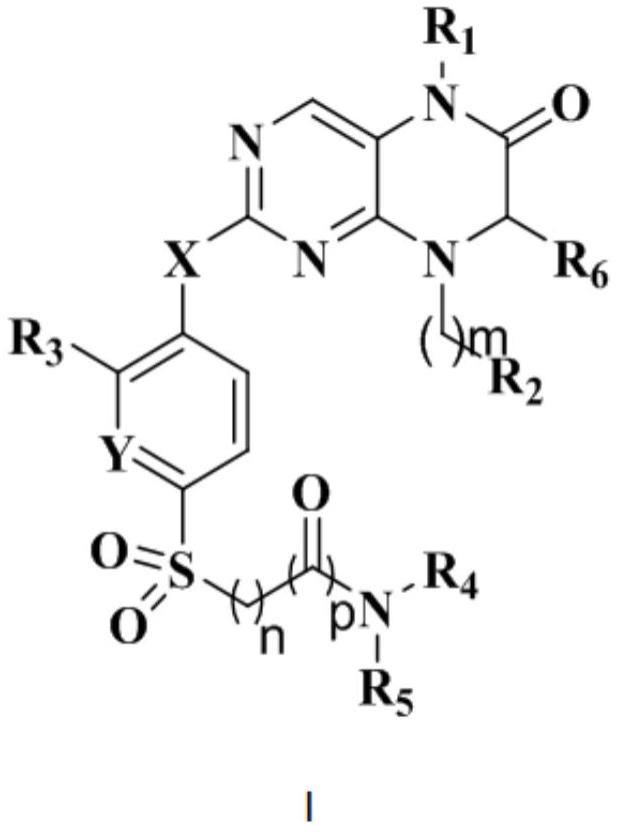

3、一种含磺酰基的二氢喋啶酮衍生物,衍生物为通式ⅰ所示化合物及其盐、溶剂化物或其前药,

4、

5、其中,

6、x为o或nh;

7、y为ch或n;

8、r1为氢、(c1-c6)烷基、(c3-c5)环烷基;

9、r2为氢、(c1-c6)烷基、(c3-c8)环烷基、3-8元杂环基、(c6-c12)螺环基、6-12元杂螺环基、(c6-c10)芳基、5-10元杂芳基,所述烷基、环烷基、杂环基、螺环基、杂螺环基、芳基和杂芳基任选被1-3个相同或不同的r7取代;

10、r3为氢、卤素、未取代或被至少一个下述基团取代的(c1-c6)烷基、(c3-c6)环烷基、(c1-c6)烷氧基、(c3-c6)环烷氧基、(c1-c6)烷硫基;下述基团为卤素、羟基或氨基;

11、r4和r5相同或不同,分别独立地选自氢、(c1-c6)烷基、(c3-c7)环烷基、(c3-c6)杂环烷基、(c1-c6)烷基酰基、(c2-c6)烯基、(c2-c6)炔基、6-10元芳基、5-10元杂芳基,所述烷基、环烷基、杂环烷基、芳基和杂芳基任选被1-3个相同或不同的r8取代;

12、或r4和r5与和它们所连接的氮原子一起形成含有至少一个杂原子的4-10元杂环基或5-10元杂芳基;所述杂环基或杂芳基任选被0-3个相同或不同的r9取代、所述杂环基中含0-2个碳碳双键或碳碳三键或所述杂环基任选被一个或多个氧代;

13、r6为氢、(c1-c6)烷基、(c3-c6)环烷基;

14、r7、r8和r9相同或不同,分别独立地选自氢、羟基、卤素、硝基、氨基、氰基、(c1-c6)烷硫基、被单或二(c1-c6烷基)取代的氨基、(c1-c6)烷基酰氨基、游离的\成盐的\酯化的\酰胺化的羧基、(c1-c6)烷基亚磺酰基、(c1-c6)烷基磺酰基、(c1-c6)烷基酰基、氨基甲酰基、被单或二(c1-c6烷基)取代的氨基甲酰基、未取代或被至少一个下述基团取代的(c1-c6)烷基、(c1-c6)烷氧基、c3-c6环烷基;下述基团为羟基、氨基或卤素;

15、m为0-2的整数,n为0-3的整数,p为0-1的整数。

16、优选,所述通式i中,

17、x为nh;y为ch;

18、r1为(c1-c4)烷基、(c3-c5)环烷基;

19、r2为氢、(c1-c6)烷基、(c3-c8)环烷基、3-8元杂环基、(c6-c10)芳基、5-10元杂芳基,所述烷基、环烷基、杂环基、芳基和杂芳基任选被1-3个相同或不同的r7取代;

20、r3为未取代或被至少一个下述基团取代的(c1-c6)烷氧基、(c3-c6)环烷氧基、(c1-c6)烷硫基;下述基团为卤素、羟基或氨基;

21、r4和r5相同或不同,分别独立地选自氢、(c1-c6)烷基、(c3-c6)环烷基、(c3-c6)杂环烷基、苯基、5-6元杂芳基,所述烷基、环烷基、杂环烷基、苯基和杂芳基任选被1-3个相同或不同的r8取代;

22、或r4和r5与和它们所连接的氮原子一起形成含有至少一个杂原子的5-6元杂环基或5-6元杂芳基;所述杂环基或杂芳基任选被0-3个相同或不同的r9取代、所述杂环基中含0-2个碳碳双键或碳碳三键或所述杂环基任选被一个或多个氧代;

23、r6为(c1-c4)烷基、(c3-c5)环烷基;

24、r7、r8和r9相同或不同,分别独立地选自氢、羟基、卤素、硝基、氨基、氰基、未取代或被至少一个下述基团取代的(c1-c6)烷基、(c1-c6)烷氧基、c3-c6环烷基;下述基团为羟基、氨基或卤素;

25、m为0-2的整数,n为0-3的整数,p为0-1的整数。

26、进一步优选,所述通式i中,

27、x为nh;y为ch;

28、r1为(c1-c4)烷基、(c3-c5)环烷基;

29、r2为(c1-c6)烷基、(c3-c8)环烷基、3-8元杂环基、苯基、5-6元杂芳基,所述烷基、环烷基、杂环基和杂芳基任选被1-3个相同或不同的r7取代;

30、r3为未取代或被至少一个下述基团取代的(c1-c3)烷氧基、c3-c6环烷氧基,下述基团为卤素、羟基、氨基;

31、r4和r5相同或不同,分别独立地选自氢、(c1-c6)烷基、(c3-c6)环烷基、(c3-c6)杂环烷基,所述烷基、环烷基以及杂环烷基任选被1-3个相同或不同的r8取代;

32、或r4和r5与和它们所连接的氮原子一起形成含有至少一个杂原子的5-6元杂环基;所述杂环基任选被0-3个相同或不同的r9取代、所述杂环基中含0-2个碳碳双键或碳碳三键或所述杂环基任选被一个或多个氧代;

33、r6为(c1-c4)烷基、(c3-c5)环烷基;

34、r7、r8和r9相同或不同,分别独立地选自氢、羟基、卤素、硝基、氨基、氰基、未取代或被至少一个下述基团取代的(c1-c6)烷基、(c1-c6)烷氧基、c3-c6环烷基;下述基团为羟基、氨基或卤素;

35、m为0-2的整数,n为0-3的整数,p为0-1的整数。

36、在进一步优选,所述通式i中,

37、x为nh;y为ch;

38、r1为(c1-c4)烷基、(c3-c5)环烷基;

39、r2为(c1-c6)烷基、(c3-c8)环烷基、3-8元杂环基、苯基、5-6元杂芳基,所述烷基、环烷基、杂环基和杂芳基任选被1-3个相同或不同的r7取代;

40、r3为未取代或被至少一个下述基团取代的(c1-c3)烷氧基、c3-c6环烷氧基,下述基团为卤素、羟基、氨基;

41、r4和r5相同或不同,分别独立地选自氢、(c1-c4)烷基、(c3-c6)环烷基、(c3-c6)杂环烷基,所述烷基、环烷基以及杂环烷基任选被1-3个相同或不同的r8取代;

42、或r4和r5与和它们所连接的氮原子一起形成

43、m为0-2的整数,n为0-3的整数,p为0-1的整数。

44、最优选,所述通式i化合物为

45、(s)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-(3,5-二甲基哌嗪-1-基)乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

46、(r)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-(3,5-二甲基哌嗪-1-基)乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

47、(s)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-(4-甲基哌嗪-1-基)乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

48、(r)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-(4-甲基哌嗪-1-基)乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

49、(s)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-[4-(2-羟乙基)哌嗪-1-基]乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

50、(r)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-(4-(2-羟乙基)哌嗪-1-基]乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

51、(s)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-(吡咯烷-1-基)乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

52、(r)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-(吡咯烷-1-基)乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

53、(s)-2-[4-(8-环戊基-7-乙基-5-甲基-6-氧代-5,6,7,8-四氢蝶啶-2-基氨基)-3-甲氧基苯基]-n-(1-甲基哌啶-4-基)乙酰胺;

54、(r)-2-[4-(8-环戊基-7-乙基-5-甲基-6-氧代-5,6,7,8-四氢蝶啶-2-基氨基)-3-甲氧基苯基]-n-(1-甲基哌啶-4-基)乙酰胺;

55、(s)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-(4-甲基哌啶-1-基)-2-氧乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

56、(r)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-(4-甲基哌啶-1-基)-2-氧乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

57、(s)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-(2-氧代-2-硫代吗啉乙基磺酰基)-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶啶-6(5h)-酮;

58、(r)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-(2-氧代-2-硫代吗啉乙基磺酰基)-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶啶-6(5h)-酮;

59、(s)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-氧代-2-(哌啶-1-基)乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

60、(r)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-氧代-2-(哌啶-1-基)乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

61、(s)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-(2-氧代-2-吗啉)乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

62、(r)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-(2-氧代-2-吗啉)乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

63、(s)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-氧代-2-(哌嗪-1-基)乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

64、(r)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-氧代-2-(哌嗪-1-基)乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

65、(s)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-(3-甲基哌嗪-1-基)-2-氧乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

66、(r)-8-环戊基-7-乙基-2-[4-[2-(3-甲基哌嗪-1-基)-2-氧乙基磺酰基]-2-甲氧基苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

67、(r)-8-异丙基-7-乙基-2-[2-甲氧基-4-(2-(4-甲基哌嗪-1-基)-2-氧乙基磺酰基)苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

68、(r)-8-(环己基甲基)-7-乙基-2-[2-甲氧基-4-(2-(4-甲基哌嗪-1-基)-2-氧乙基磺酰基)苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

69、(r)-7-乙基-2-[2-甲氧基-4-(2-(4-甲基哌嗪-1-基)-2-氧乙基磺酰基)苯基氨基]-5-甲基-8-(噻吩-2-基甲基)-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

70、(r)-7-乙基-8-(呋喃-2-基甲基)-2-[2-甲氧基-4-(2-(4-甲基哌嗪-1-基)-2-氧乙基磺酰基)苯基氨基]-5-甲基-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

71、(r)-8-苄基-7-乙基-2-[2-甲氧基-4-(2-(4-甲基哌嗪-1-基)-2-氧乙基磺酰基)苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

72、(r)-8-(3-氟苄基)-7-乙基-2-[2-甲氧基-4-(2-(4-甲基哌嗪-1-基)-2-氧乙基磺酰基)苯基氨基]-5-甲基-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮;

73、或,(r)-7-乙基-2-[2-甲氧基-4-(2-(3-甲基哌嗪-1-基)-2-氧乙基磺酰基)苯基氨基]-5-甲基-8-(噻唑-5-基甲基)-7,8-二氢蝶呤-6(5h)-酮。

74、所述通式i化合物的盐为通式i化合物与酸形成的盐,所述酸选自:盐酸、氢溴酸、氢氟酸、硫酸、磷酸、硝酸,甲酸、乙酸、丙酸、草酸、丙二酸、琥珀酸、富马酸、马来酸、乳酸、苹果酸、酒石酸、柠檬酸、苦味酸、甲磺酸、乙磺酸、甲苯磺酸、苯磺酸、萘磺酸、三氟乙酸或天冬氨酸。

75、此外,本发明还包括本发明衍生物的前药。本发明衍生物的前药是通式ⅰ的含磺酰基的二氢喋啶酮衍生物,它们自身可能具有较弱的活性甚至没有活性,但是在给药后,在生理条件下(例如通过代谢、溶剂分解或另外的方式)被转化成相应的生物活性形式。

76、本发明中“卤素”是指氟、氯、溴或碘代;“烷基”是指直链或支链的烷基;“亚烷基”是指直链或支链的亚烷基。

77、一种含磺酰基的二氢喋啶酮衍生物的应用,所述通式ⅰ所示化合物及其盐、溶剂化物或其前药在制备抗肿瘤药物中的应用。

78、一种药用组合物,所述组合物含所述的通式i化合物及其药学上可接受的盐、溶剂化物或其前药。

79、一种药用组合物的应用,所述组合物在制备抗肿瘤药物中的应用。

80、本发明化合物体外具有抑制肿瘤细胞生长活性,因此,它可以用作制备治疗和/或预防癌症的药物,如乳腺、肺、肝脏、肾脏、结肠、直肠、胃、前列腺、膀胱、子宫、胰腺、骨髓、睾丸、卵巢、淋巴、软组织、头颈、甲状腺、食道的癌和白血病、成神经细胞瘤等。

81、通过体外抑制人前列腺癌细胞pc-3、人结肠癌细胞hct116和乳腺癌导管细胞bt474的活性试验,本发明化合物对前列腺癌细胞、结肠癌细胞和乳腺癌导管细胞具有显著抑制作用。通过对plk1、brd4蛋白活性测试发现,本发明化合物对plk1、brd4蛋白活性有较好抑制作用,特别用于制备治疗和/或预防前列腺癌和结肠癌的药物。

82、下面的合成路线概括并描述了本发明的式ⅰ衍生物的制备,所有的原料都是通过这些路线中描述的方式、通过有机化学领域普通技术人员熟知的方法制备的或者可商购。本发明的全部最终衍生物都是通过这些路线中描述的方法或通过与其类似的方法制备的,这些方法是有机化学领域普通技术人员熟知的。这些路线中应用的全部可变因素如下文的定义或如权利要求中的定义。

83、按照本发明的式ⅰ衍生物总合成路线如下:

84、

85、进一步的说,式ⅰ衍生物(以x=n,y=ch,r6为(c1-c6)烷基,以r6为乙基为例),可按照路线a、路线b、路线c的方法制得。其中,化合物中的r1、r2、r3、r4、r5如权利要求中所定义。

86、

87、路线a化合物i-i的合成

88、路线a中,以a1为起始原料,经巯基乙醇亲核取代、氯化亚砜氯代、双氧水氧化、铁酸还原后与中间体c6反应得中间体a6,继而与各种取代的小分子胺发生亲核取代反应制得通式i的化合物i-i。

89、

90、路线b化合物i-ii的合成

91、路线b中,以b1为起始原料,经巯基乙酸乙酯取代、双氧水氧化、铁酸还原后与中间体c6反应得中间体b6,在经过氢氧化钠水解后继而与各种取代的小分子胺进行酰胺缩合反应制得通式i的化合物i-ii。

92、上述路线a和b中的中间体c6按路线c制备获得,具体为:

93、

94、路线c化合物c1-c6的合成

95、中间体c6可按照路线c由中间体c3与2,4-二氯-5-硝基嘧啶缩合,再经还原和环合,最后亲核取代反应得到。其中,化合物中的r1、r2如权利要求中所定义。

96、本发明所具有的优点:

97、本发明通式i的化合物在侧链部分引入具有抗肿瘤活性的磺酰基片段,并对侧链部分进行结构优化,所得化合物具有plk1激酶和brd4蛋白抑制作用,并且还涉及该类化合物及其光学异构体、药学上可接受的盐在制备用于治疗和/或预防由于plk1和brd4异常表达所引起疾病的药物中的应用,特别是在制备治疗和/或预防癌症的药物中的用途。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!