座椅防下潜结构、座椅支撑结构及车辆的制作方法

[0001]

本实用新型属于汽车制动技术领域,尤其涉及一种座椅防下潜结构、座椅支撑结构及车辆。

背景技术:

[0002]

现有的座椅防下潜结构,通过前连接支架和前连杆之间不同形式的限位结构限制前连杆在碰撞过程中的向后转动,从而限制座垫主体框架的整体下沉,以提升防下潜性能,即,减小碰撞过程中乘员向前和向下的位移量,减小乘员伤害。

[0003]

其局限性在于,受整车前后方向空间限制,后排乘员通常需要将脚伸到前排座椅下方两根滑轨之间,为增加后排乘员在车宽方向上的脚部空间,往往需要增加两根滑轨在车宽方向上的间距。在这种情况下,前连接支架在滑轨上方往往呈悬臂状态。滑轨中的上滑轨自身刚性不足,碰撞过程中受到来自前连接支架的悬臂受力,会出现变形侧倾,导致整个座垫主体框架四连杆机构出现松动下沉,人体在碰撞过程中向前和向下的位移量及受到的伤害随之增加,座椅的防下潜性能下降。即现有技术中,没有考虑在优化后排乘员脚部空间的同时保证座椅防下潜性能。

技术实现要素:

[0004]

本实用新型所要解决的技术问题是:针对现有的座椅防下潜结构,没有考虑在优化后排乘员脚部空间的同时保证座椅防下潜性能的问题,提供一种座椅防下潜结构、座椅支撑结构及车辆。

[0005]

为解决上述技术问题,一方面,本实用新型实施例提供一种座椅防下潜结构,包括前连杆、前连接支架、上滑轨及下滑轨,所述上滑轨滑动连接在所述下滑轨上,所述前连接支架固定在所述上滑轨上,所述前连杆的下端铰接在所述前连接支架上,所述前连接支架上设置有第一限位部及第二限位部;

[0006]

所述第一限位部在座垫主体框架调节至最低位置时与所述前连杆间隙配合,用以限制所述前连杆向后的转动幅度;

[0007]

所述第二限位部在座垫主体框架调节至最低位置时与所述下滑轨的上表面间隙配合,用以在所述上滑轨出现变形侧倾时与所述下滑轨接触限位。

[0008]

可选地,所述前连接支架包括水平基板及竖向安装板,所述水平基板贴合固定在所述上滑轨的上表面,所述前连杆的下端铰接在所述竖向安装板上;

[0009]

所述第二限位部连接在所述竖向安装板与水平基板之间,所述第一限位部连接在所述水平基板、第二限位部及竖向安装板的后侧。

[0010]

可选地,所述第一限位部呈u形,所述第一限位部包括前立板、后立板及底板,所述前立板竖直连接在所述底板的前侧,所述后立板竖直连接在所述底板的后侧,所述前立板的高度小于所述后立板的高度;

[0011]

所述前立板及后立板在座垫主体框架调节至最低位置时与所述前连杆的下表面

间隙配合。

[0012]

可选地,所述第二限位部包括水平限位板及倾斜板,所述倾斜板的第一侧连接所述水平基板,所述水平限位板连接在所述倾斜板的第二侧与竖向安装板的下侧之间,所述倾斜板由第一侧向第二侧高度逐渐降低。

[0013]

可选地,所述前连接支架还包括前侧板,所述前侧板连接在所述水平基板、第二限位部及竖向安装板的前侧。

[0014]

可选地,所述前连接支架包括前连接架主体及固定在所述前连接架主体的前侧并构成所述第二限位部的限位片,所述第一限位部设置在所述前连接架主体上。

[0015]

可选地,所述前连接支架主体包括水平基板及竖向安装板,所述水平基板贴合固定在所述上滑轨的上表面,所述前连杆的下端铰接在所述竖向安装板上;

[0016]

所述第一限位部连接在所述水平基板、第一限位部及竖向安装板的后侧。

[0017]

可选地,所述第一限位部呈u形,所述第一限位部包括前立板、后立板及底板,所述前立板竖直连接在所述底板的前侧,所述后立板竖直连接在所述底板的后侧,所述前立板的高度小于所述后立板的高度;

[0018]

所述前立板及后立板在座垫主体框架调节至最低位置时与所述前连杆的下表面间隙配合。

[0019]

可选地,所述前连接支架主体还包括前侧板,所述前侧板连接在所述水平基板及竖向安装板的前侧;

[0020]

所述限位片固定在所述前侧板的前侧面上,所述限位片的底面包括水平限位面、竖直限位面及倾斜限位面,所述竖直限位面的上侧与所述水平限位面的一侧连接,所述竖直限位面的下侧与所述倾斜限位面的一侧连接;

[0021]

所述水平限位面在座垫主体框架调节至最低位置时与所述上滑轨的上表面间隙配合;

[0022]

所述竖直限位面在座垫主体框架调节至最低位置时与所述上滑轨的其中一个侧面间隙配合;

[0023]

所述倾斜限位面在座垫主体框架调节至最低位置时与所述下滑轨的上表面的倾斜部分间隙配合。

[0024]

另一方面,本实用新型实施例提供一种座椅支撑结构,包括座垫主体框架、两个后连杆、两个后连接支架、第一侧防下潜结构及第二侧防下潜结构,所述第一侧防下潜结构及第二侧防下潜结构为上述的座椅防下潜结构;第一侧的所述后连接支架固定在所述第一侧防下潜结构的上滑轨上,第二侧的所述后连接支架固定在所述第二侧防下潜结构的上滑轨上,第一侧的所述后连杆的下端铰接在第一侧的后连接支架上,第二侧的所述后连杆的下端铰接在第二侧的后连接支架上,所述座垫主体框架连接在第一侧防下潜结构的前连杆的上端、第二侧防下潜结构的前连杆的上端、第一侧的后连杆的上端及第二侧的后连杆的上端,以构成四连杆机构。

[0025]

根据本实用新型实施例的座椅防下潜结构及座椅支撑结构,所述前连接支架上设置有第一限位部及第二限位部,所述第一限位部在座垫主体框架调节至最低位置时与所述前连杆间隙配合,用以限制所述前连杆向后的转动幅度;所述第二限位部在座垫主体框架调节至最低位置时与所述下滑轨的上表面间隙配合,用以在所述上滑轨出现变形侧倾时与

所述下滑轨接触限位。这样,在发生碰撞过程时,前连接支架既能限制前连杆向后的转动,又能限制滑轨间距较大时上滑轨因悬臂受力出现的变形侧倾。从而可以在加大滑轨间距优化后排乘员脚部空间的同时,保证座椅防的防下潜性能。

[0026]

再一方面,本实用新型实施例提供一种车辆,包括上述的座椅防下潜结构。

附图说明

[0027]

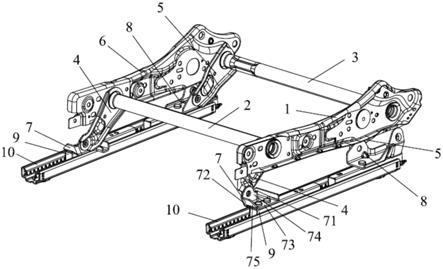

图1是本实用新型第一实施例提供的座椅支撑结构的示意图;

[0028]

图2是本实用新型第一实施例提供的座椅支撑结构的座椅防下潜结构的示意图;

[0029]

图3是本实用新型第一实施例提供的座椅防下潜结构的前视图;

[0030]

图4是本实用新型第二实施例提供的座椅支撑结构的座椅防下潜结构的放大图;

[0031]

图5是本实用新型第二实施例提供的座椅支撑结构的座椅防下潜结构的前视图。

[0032]

说明书中的附图标记如下:1、第一侧座垫侧板;2、前调高管;3、后调高管;4、前连杆;5、后连杆;6、第二侧座垫侧板;7、前连接支架;71、第一限位部;711、前立板;712、后立板;713、底板;72、第二限位部;721、水平限位板;722、倾斜板;73、水平基板;74、竖向安装板;75、前侧板;8、后连接支架;9、上滑轨;10、下滑轨;101、上表面的倾斜部分;

[0033]

7a、前连接支架;70a、前连接架主体;71a、第一限位部;711a、前立板; 712a、后立板;713、底板;72a、限位片;721a、水平限位面;722a、竖直限位面;723a、倾斜限位面;73a、水平基板;74a、竖向安装板;75a、前侧板。

具体实施方式

[0034]

为了使本实用新型所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步的详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0035]

第一实施例

[0036]

下文中的前后方向指的是车辆的前后方向,高度方向指的是车辆的高度方向。

[0037]

如图1至图3所示,本实用新型第一实施例提供的座椅支撑结构,包括座垫主体框架、两个后连杆5、两个后连接支架8、第一侧防下潜结构及第二侧防下潜结构,所述第一侧防下潜结构及第二侧防下潜结构为下述的座椅防下潜结构。

[0038]

所述座椅防下潜结构包括前连杆4、前连接支架7、上滑轨9及下滑轨10,所述上滑轨9滑动连接在所述下滑轨10上,所述前连接支架7固定在所述上滑轨9上(前端),所述前连杆4的下端铰接在所述前连接支架7上,所述前连接支架7上设置有第一限位部71及第二限位部72。

[0039]

所述第一限位部71在座垫主体框架调节至最低位置时与所述前连杆4间隙配合(小间隙配合),用以限制所述前连杆4向后的转动幅度。所述第二限位部 72在座垫主体框架调节至最低位置时与所述下滑轨10的上表面间隙配合(小间隙配合),用以在所述上滑轨9出现变形侧倾时与所述下滑轨10接触限位。

[0040]

第一侧的所述后连接支架8固定在所述第一侧防下潜结构的上滑轨9上(后端),第二侧的所述后连接支架8固定在所述第二侧防下潜结构的上滑轨9上(后端),第一侧的所述后连杆5的下端铰接在第一侧的后连接支架8上,第二侧的所述后连杆5的下端铰接在第二

侧的后连接支架8上,所述座垫主体框架连接在第一侧防下潜结构的前连杆4的上端、第二侧防下潜结构的前连杆4的上端、第一侧的后连杆8的上端及第二侧的后连杆8的上端,以构成四连杆机构。

[0041]

具体地,所述座垫主体框架包括前调高管2、后调高管3、第一侧座垫侧板 1及第二侧座垫侧板6。前调高管2的第一端连接在第一侧防下潜结构的前连杆 4的上端并固定到第一侧座垫侧板1的前侧,前调高管2的第二端连接在第二侧防下潜结构的前连杆4的上端并固定到第二侧座垫侧板6的前侧。所述后调高管3的第一端连接在第一侧的后连杆5的上端并固定到第一侧座垫侧板1的后侧,所述后调高管3的第二端连接在第二侧的后连杆5的上端并固定到第二侧座垫侧板6的后侧,以组成平行四连杆机构。

[0042]

所述前连接支架7包括水平基板73及竖向安装板74,所述水平基板73贴合固定在所述上滑轨9的上表面,所述前连杆4的下端铰接在所述竖向安装板 74上。所述第二限位部72连接在所述竖向安装板74与水平基板72之间,所述第一限位部71连接在所述水平基板73、第二限位部72及竖向安装板74的后侧。

[0043]

所述第一限位部71呈u形,所述第一限位部71包括前立板711、后立板 712及底板713,所述前立板711竖直连接在所述底板713的前侧,所述后立板 712竖直连接在所述底板713的后侧,所述前立板711的高度小于所述后立板 712的高度。

[0044]

所述前立板711及后立板712在座垫主体框架调节至最低位置时与所述前连杆4的下表面间隙配合。

[0045]

所述第二限位部72包括水平限位板721及倾斜板722,所述倾斜板722的第一侧连接所述水平基板73,所述水平限位板721连接在所述倾斜板722的第二侧与竖向安装板74的下侧之间,所述倾斜板722由第一侧向第二侧高度逐渐降低。

[0046]

所述前连接支架7还包括前侧板75,所述前侧板75连接在所述水平基板 73、第二限位部72及竖向安装板74的前侧。

[0047]

第一实施例中,前连接支架7上同时设计有第一限位部71和第二限位部72,第一限位部71在座垫主体框架位于最低位置时与前连杆4呈较小的间隙配合,以限制碰撞过程中前连杆4向后转动和由此导致的四连杆机构整体下沉。第二限位部72在座垫主体框架调节至最低位置时与下滑轨10呈较小的间隙配合,碰撞过程中,当上滑轨9出现变形侧倾时,前连接支架7上的第二限位部72迅速与下滑轨10发生接触限位,将受力同时分散至结构刚性较差的上滑轨9和结构刚性较好的下滑轨10,从而减小因上滑轨9变形侧倾导致的四连杆机构松动和下沉。第一限位部71和第一限位部72共同作用,在优化后排乘员脚步空间的同时,保证座椅防下潜性能。

[0048]

第二实施例

[0049]

如图4及图5所示,为本实用新型第二实施例提供的座椅支撑结构。与第一实施例不同之处于在于座椅防下潜结构的改变。

[0050]

第二实施例中,所述前连接支架7a包括前连接架主体70a及固定在所述前连接架主体70a的前侧并构成所述第二限位部的限位片72a,所述第一限位部71a 设置在所述前连接架主体70a上。

[0051]

所述前连接支架主体70a包括水平基板73a及竖向安装板74a,所述水平基板73a贴合固定在所述上滑轨9的上表面,所述前连杆4的下端铰接在所述竖向安装板74a上;所述第

一限位部71a连接在所述水平基板73a、第一限位部72a 及竖向安装板74a的后侧。

[0052]

所述第一限位部71a呈u形,所述第一限位部71a包括前立板711a、后立板712a及底板713a,所述前立板711a竖直连接在所述底板713a的前侧,所述后立板712a竖直连接在所述底板713a的后侧,所述前立板711a的高度小于所述后立板712a的高度;所述前立板711a及后立板712a在座垫主体框架调节至最低位置时与所述前连杆4的下表面间隙配合。

[0053]

所述前连接支架主体70a还包括前侧板75a,所述前侧板75a连接在所述水平基板73a及竖向安装板74a的前侧。

[0054]

所述限位片72a固定在所述前侧板75a的前侧面上,所述限位片72a的底面包括水平限位面721a、竖直限位面722a及倾斜限位面723a,所述竖直限位面 722a的上侧与所述水平限位面721a的一侧连接,所述竖直限位面722a的下侧与所述倾斜限位面723a的一侧连接;所述水平限位面721a在座垫主体框架调节至最低位置时与所述上滑轨9的上表面间隙配合;所述竖直限位面722a在座垫主体框架调节至最低位置时与所述上滑轨6的其中一个侧面间隙配合;所述倾斜限位面723a在座垫主体框架调节至最低位置时与所述下滑轨10的上表面的倾斜部分101间隙配合。

[0055]

第二实施例中,前连接支架7a上同时设计有第一限位部71a和限位片72a (第二限位部),第一限位部71a在座垫主体框架位于最低位置时与前连杆4a 呈较小的间隙配合,以限制碰撞过程中前连杆4a向后转动和由此导致的四连杆机构整体下沉。限位片72a与前连接支架主体70a通过焊接连接在一起,限位片 72a上的水平限位面721a和竖直限位面722a均与上滑轨9呈较小的间隙配合,倾斜限位面723a与下滑道10的呈较小的间隙配合。碰撞过程中,当上滑轨9 出现变形侧倾时,限位片72a上的水平限位面721a、竖直限位面722a迅速与上滑轨9的上表面和其中一个侧面发生接触,限制上滑轨9的变形侧倾,即加强了上滑轨9的结构刚性。同时,倾斜限位面723a与下滑道10接触,将受力分散至结构刚性较好的下滑轨10,从而减小因上滑轨9变形侧倾导致的四连杆机构松动和下沉。第一限位部71a和限位片72a共同作用,在优化后排乘员脚步空间的同时,保证了座椅防下潜性能。

[0056]

另外,本实用新型实施例还提供一种车辆,其包括上述实施例的座椅防下潜结构。

[0057]

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1