电池包的搭载结构和车辆的制作方法

1.本公开涉及车辆技术领域,具体地,涉及一种电池包的搭载结构和车辆。

背景技术:

2.混合动力汽车(hybrid electric vehicle,hev)是油电混合动力汽车,属于新能源车型。混合动力汽车是在原有传统汽车发动机驱动系统不变的情况下,安装有电动驱动系统,进行混合动力驱动,实现节能减排。

3.在相关技术中,电池包布置在后地板上,在高速追尾或者车辆翻滚工况下,由于电池包搭载结构刚度不足,电池包在强大的冲击力下有可能会受到挤压或者脱离安装位置,随着后地板向前移动,再次碰撞在后排座椅上,对后排乘客造成二次伤害。

技术实现要素:

4.本公开的目的是提供一种电池包的搭载结构和车辆,能够有效地提高电池包安装点刚度。

5.为了实现上述目的,本公开提供一种电池包的搭载结构,所述电池包的搭载结构包括沿纵向间隔布置且用于安装电池包的后地板前横梁和后地板后横梁,所述后地板前横梁的两端部分别连接于右纵梁和左纵梁,所述后地板后横梁的两端部分别连接于所述右纵梁和所述左纵梁,所述后地板前横梁包括后地板前上横梁和后地板前下横梁,所述后地板前上横梁和所述后地板前下横梁沿垂向相对地布置并连接形成有第一空腔结构,所述后地板后横梁包括后地板后上横梁和后地板后下横梁,所述后地板后上横梁和所述后地板后下横梁沿所述垂向相对地布置并连接形成有第二空腔结构。

6.可选地,所述电池包的搭载结构包括左侧轮罩结构和右侧轮罩结构,所述左侧轮罩结构和所述右侧轮罩结构相对设置并分别连接于所述左纵梁和所述右纵梁。

7.可选地,所述左侧轮罩结构包括左轮罩内加强板和左轮罩外加强板,所述左轮罩内加强板和所述左轮罩外加强板沿横向相对地布置并连接形成有第三空腔结构。

8.可选地,所述左侧轮罩结构包括第一前连接板和第一后连接板,所述左轮罩内加强板包括第一主体部分、第一前连接段和第一后连接段,所述第一前连接段沿垂向从后向前地延伸并且所述第一前连接段的一端连接于所述第一主体部分的下部、另一端通过所述第一前连接板连接于所述后地板前上横梁,所述第一后连接段沿垂向从前向后地延伸并且所述第一后连接段的一端连接于所述第一主体部分的下部、另一端通过所述第一后连接板连接于所述左纵梁。

9.可选地,所述第一前连接板包括相连的第一主体段和第一折弯段,所述第一折弯段从所述第一主体段的下端折弯并沿横向向内地延伸,所述第一主体段通过紧固件连接于所述第一前连接段,所述第一折弯段通过紧固件连接于所述后地板前上横梁;所述第一后连接板包括相连的第二主体段和第二折弯段,所述第二折弯段从所述第二主体段的下端折弯并沿横向向内地延伸,所述第二主体段通过紧固件连接于所述第一后连接段,所述第二

折弯段通过紧固件连接于所述左纵梁。

10.可选地,所述右侧轮罩结构包括右轮罩内加强板和右轮罩外加强板,所述右轮罩内加强板和所述右轮罩外加强板沿横向相对地布置并连接形成第四空腔结构。

11.可选地,所述右侧轮罩结构包括第二前连接板和第二后连接板,所述右轮罩内加强板包括第二主体部分、第二前连接段和第二后连接段,所述第二前连接段沿垂向从后向前地延伸并且所述第二前连接段的一端连接于所述第二主体部分的下部、另一端通过所述第二前连接板连接于所述后地板前上横梁,所述第二后连接段沿垂向从前向后地延伸并且所述第二后连接段的一端连接于所述第二主体部分的下部、另一端通过所述第二后连接板连接于所述右纵梁。

12.可选地,所述第二前连接板包括相连的第三主体段和第三折弯段,所述第三折弯段从所述第三主体段的下端折弯并沿横向向内地延伸,所述第三主体段通过紧固件连接于所述第二前连接段,所述第三折弯段通过紧固件连接于所述后地板前上横梁;所述第二后连接板包括相连的第四主体段和第四折弯段,所述第四折弯段从所述第四主体段的下端折弯并沿横向向内地延伸,所述第四主体段通过紧固件连接于所述第二后连接段,所述第四折弯段通过紧固件连接于所述右纵梁。

13.可选地,所述电池包的搭载结构包括连接加强梁,所述连接加强梁沿纵向延伸并且所述连接加强梁的两端分别连接于所述后地板前横梁和所述后地板后横梁。

14.在上述技术方案的基础上,本公开还提供一种车辆,所述车辆包括电池包、车身和上述电池包的搭载结构,所述电池包通过所述电池包的搭载结构固定安装于所述车身。

15.通过上述技术方案,电池包通过本公开提供的电池包的搭载结构支撑并与该电池包的搭载结构中的后地板前横梁和后地板后横梁固定连接,其中,后地板前上横梁和后地板前下横梁沿垂向相对地布置并连接形成有第一空腔结构,后地板后上横梁和后地板后下横梁沿所述垂向相对地布置并连接形成有第二空腔结构,通过这种设计能够增强后地板前横梁和后地板后横梁自身的结构强度,从而有效地提高电池包安装点的刚度,由此防止因受到冲击力而导致电池包与后地板前横梁和后地板后横梁脱离安装,以有效抑制电池包发生脱离与挤压的风险,提高车辆的安全性能。

16.本公开的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

17.附图是用来提供对本公开的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本公开,但并不构成对本公开的限制。在附图中:

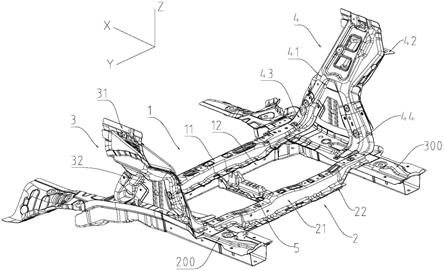

18.图1是本公开实施例提供的电池包的搭载结构搭载了电池包的立体结构示意图;

19.图2是本公开实施例提供的电池包的搭载结构的立体结构示意图;

20.图3是本公开实施例提供的电池包的搭载结构的仰视示意图。

21.附图标记说明

[0022]1‑

后地板前横梁;11

‑

后地板前上横梁;12

‑

后地板前下横梁;2

‑

后地板后横梁;21

‑

后地板后上横梁;22

‑

后地板后下横梁;3

‑

左侧轮罩结构;31

‑

左轮罩内加强板;32

‑

左轮罩外加强板;4

‑

右侧轮罩结构;41

‑

右轮罩内加强板;42

‑

右轮罩外加强板;43

‑

第二前连接板;44

‑

第二后连接板;5

‑

连接加强梁;100

‑

电池包;200

‑

左纵梁;300

‑

右纵梁。

具体实施方式

[0023]

以下结合附图对本公开的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本公开,并不用于限制本公开。

[0024]

在本公开中,在未作相反说明的情况下,使用的方位词如“上、下、左、右、前、后”是以车辆为基础进行定义的,为了便于描述,定义车辆的xyz坐标系,其中,x为车辆的纵向方向,对应前、后方位,y为车辆的横向方向,对应左、右方位,z为车辆的垂向方向,对应上、下方位;以驾驶员的位于驾驶位置为基准,驾驶员所面向的方位为前方,反方向为后方,驾驶员的左手所在的方位为左方,反方向为右方,驾驶员的头部所在的方位为上方,反方向为下方,对应到附图中可以参考所标示的方位坐标系。另外,“内、外”是相对于对应分部件自身轮廓而言的“内、外”。此外,本公开所使用的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等是为了区别一个要素和另一个要素,不具有顺序性和重要性。此外,在下面的描述中,当涉及到附图时,除非另有解释,不同的附图中相同的附图标记表示相同或相似的要素。上述定义仅用于解释和说明本公开,不应当理解为对本公开的限制。

[0025]

根据本公开的具体实施方式,参考图1至图3中所示,提供一种电池包的搭载结构,该电池包的搭载结构包括沿纵向间隔布置且用于安装电池包100的后地板前横梁1和后地板后横梁2,所述后地板前横梁1的两端部分别连接于右纵梁300和左纵梁200,所述后地板后横梁2的两端部分别连接于右纵梁300和左纵梁200,所述后地板前横梁1包括后地板前上横梁11和后地板前下横梁12,所述后地板前上横梁11和所述后地板前下横梁12沿垂向相对地布置并连接形成有第一空腔结构,所述后地板后横梁2包括后地板后上横梁21和后地板后下横梁22,所述后地板后上横梁21和所述后地板后下横梁22沿所述垂向相对地布置并连接形成有第二空腔结构。

[0026]

通过上述技术方案,电池包100通过本公开提供的电池包的搭载结构支撑并与该电池包的搭载结构中的后地板前横梁1和后地板后横梁2固定连接,其中,后地板前上横梁11和后地板前下横梁12沿垂向相对地布置并连接形成有第一空腔结构,后地板后上横梁21和后地板后下横梁22沿所述垂向相对地布置并连接形成有第二空腔结构,通过这种第一空腔结构和第二空腔结构的形成能够增强后地板前横梁1和后地板后横梁2自身的结构强度,从而有效地提高电池包100安装点的刚度,由此防止因受到冲击力而导致电池包100与后地板前横梁1和后地板后横梁2脱离安装,以有效抑制电池包100发生脱离与挤压的风险,提高车辆的安全性能。

[0027]

在本公开提供的具体实施方式中,为了进一步保证电池包100与后地板前横梁1和后地板后横梁2之间的连接强度,所述电池包的搭载结构包括左侧轮罩结构3和右侧轮罩结构4,所述左侧轮罩结构3和所述右侧轮罩结构4相对设置并分别连接于所述左纵梁200和所述右纵梁300,通过这种设计,后地板前横梁1和后地板后横梁2可以通过左侧轮罩结构3和右侧轮罩结构4而与车身连接(例如c柱,即三厢车或者两厢车后风挡玻璃两侧的立柱),由此保证搭载结构整体的结构强度,在后地板受到冲击时能够通过后地板前横梁1和后地板后横梁2经左侧轮罩结构3和右侧轮罩结构4而将冲击力传递至车身,从而能够防止电池包100安装点因受力过大而导致电池包100与后地板前横梁1和后地板后横梁2脱离安装的现象发生。

[0028]

在本公开提供的具体实施方式中,左侧轮罩结构3可以以任意合适的方式构造。可

选择地,所述左侧轮罩结构3可以包括左轮罩内加强板31和左轮罩外加强板32,所述左轮罩内加强板31和所述左轮罩外加强板32沿横向相对地布置并连接形成有第三空腔结构,通过该第三空腔结构的形成,能够提高以有效提供搭载结构的刚度,防止车辆受到左侧面碰撞而发生侧面挤压变形。

[0029]

其中,参考图2中所示,所述左侧轮罩结构3包括第一前连接板和第一后连接板,所述左轮罩内加强板31包括第一主体部分、第一前连接段和第一后连接段,所述第一前连接段沿垂向从后向前地延伸并且所述第一前连接段的一端连接于所述第一主体部分的下部、另一端通过所述第一前连接板连接于所述后地板前上横梁11,所述第一后连接段沿垂向从前向后地延伸并且所述第一后连接段的一端连接于所述第一主体部分的下部、另一端通过所述第一后连接板连接于所述左纵梁200。

[0030]

在本公开中,第一前连接板可以以任意合适的方式构造。可选择地,所述第一前连接板包括相连的第一主体段和第一折弯段,所述第一折弯段从所述第一主体段的下端折弯并沿横向向内地延伸,所述第一主体段通过紧固件连接于所述第一前连接段,所述第一折弯段通过紧固件连接于所述后地板前上横梁11。其中,紧固件可以构造为螺栓、铆钉等任意合适的紧固连接件,本公开对此不作具体限制。

[0031]

在本公开中,第一后连接板可以以任意合适方式构造。可选择地,所述第一后连接板包括相连的第二主体段和第二折弯段,所述第二折弯段从所述第二主体段的下端折弯并沿横向向内地延伸,所述第二主体段通过紧固件连接于所述第一后连接段,所述第二折弯段通过紧固件连接于所述左纵梁200。其中,紧固件可以构造为螺栓、铆钉等任意合适的紧固连接件,本公开对此不作具体限制。

[0032]

参考图2中所示,左轮罩内加强板31、第一前连接板、第一后连接板、后地板前上横梁11和后地板后上横梁21形成“八”字结构,有效地保证了搭载结构的整体刚度。此外,左轮罩外加强板32、左纵梁200、后地板前下横梁12和后地板后下横梁22形成类似“八”字结构,有效地保证了搭载结构的整体刚度。

[0033]

在本公开提供的具体实施方式中,所述右侧轮罩结构4包括右轮罩内加强板41和右轮罩外加强板42,所述右轮罩内加强板41和所述右轮罩外加强板42沿横向相对地布置并连接形成第四空腔结构,通过该第四空腔结构的形成,能够提高以有效提供搭载结构的刚度,防止车辆受到右侧面碰撞而发生侧面挤压变形。

[0034]

其中,参考图2中所示,所述右侧轮罩结构4包括第二前连接板43和第二后连接板44,所述右轮罩内加强板41包括第二主体部分、第二前连接段和第二后连接段,所述第二前连接段沿垂向从后向前地延伸并且所述第二前连接段的一端连接于所述第二主体部分的下部、另一端通过所述第二前连接板43连接于所述后地板前上横梁11,所述第二后连接段沿垂向从前向后地延伸并且所述第二后连接段的一端连接于所述第二主体部分的下部、另一端通过所述第二后连接板44连接于所述右纵梁300。

[0035]

在本公开中,第二前连接板43可以以任意合适的方式构造。可选择地,所述第二前连接板43包括相连的第三主体段和第三折弯段,所述第三折弯段从所述第三主体段的下端折弯并沿横向向内地延伸,所述第三主体段通过紧固件连接于所述第二前连接段,所述第三折弯段通过紧固件连接于所述后地板前上横梁11。其中,紧固件可以构造为螺栓、铆钉等任意合适的紧固连接件,本公开对此不作具体限制。

[0036]

在本公开中,第二后连接板44可以以任意合适的方式构造。可选择地,所述第二后连接板44包括相连的第四主体段和第四折弯段,所述第四折弯段从所述第四主体段的下端折弯并沿横向向内地延伸,所述第四主体段通过紧固件连接于所述第二后连接段,所述第四折弯段通过紧固件连接于所述右纵梁300。其中,紧固件可以构造为螺栓、铆钉等任意合适的紧固连接件,本公开对此不作具体限制。

[0037]

参考图2中所示,右轮罩内加强板41、第二前连接板43、第二后连接板44、后地板前上横梁11和后地板后上横梁21形成“八”字结构,有效地保证了搭载结构的整体刚度。此外,右轮罩外加强板42、右纵梁300、后地板前下横梁12和后地板后下横梁22形成类似“八”字结构,有效地保证了搭载结构的整体刚度。

[0038]

在本公开提供的具体实施方式中,所述电池包的搭载结构包括连接加强梁5,所述连接加强梁5沿纵向延伸并且所述连接加强梁5的两端分别连接于所述后地板前横梁1和所述后地板后横梁2,以增强后地板前横梁1和后地板后横梁2的结构强度。

[0039]

在上述技术方案的基础上,本公开还提供一种车辆,所述车辆包括电池包100、车身和上述电池包的搭载结构,所述电池包100通过所述电池包的搭载结构固定安装于所述车身。本公开提供的车辆同样具有上述特点,为了避免重复,在此不再赘述。

[0040]

以上结合附图详细描述了本公开的优选实施方式,但是,本公开并不限于上述实施方式中的具体细节,在本公开的技术构思范围内,可以对本公开的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本公开的保护范围。

[0041]

另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本公开对各种可能的组合方式不再另行说明。

[0042]

此外,本公开的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本公开的思想,其同样应当视为本公开所公开的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1