车门防撞梁及其车门组件的制作方法

本申请涉及车门,特别是涉及一种车门防撞梁及其车门组件。

背景技术:

1、随着新能源汽车的发展,新能源汽车广泛应用于人们的生活中,市场对新能源车型的续航里程要求也在不断增加,新能源汽车设有汽车主体和车门组件,车门组件安装于汽车主体,其中,车门组件包括车门和多个防撞梁,多个防撞梁呈分体式设计,并且多个防撞梁相互独立,各防撞梁通过其端部连接于车门,并且各防撞梁均需要对应数量的装配零件装配于车门,导致现有的车门防撞梁车门之间的装配零件较多。

技术实现思路

1、基于此,有必要提供一种减少了车门防撞梁与车门之间的装配零件数量的车门防撞梁及其车门组件。

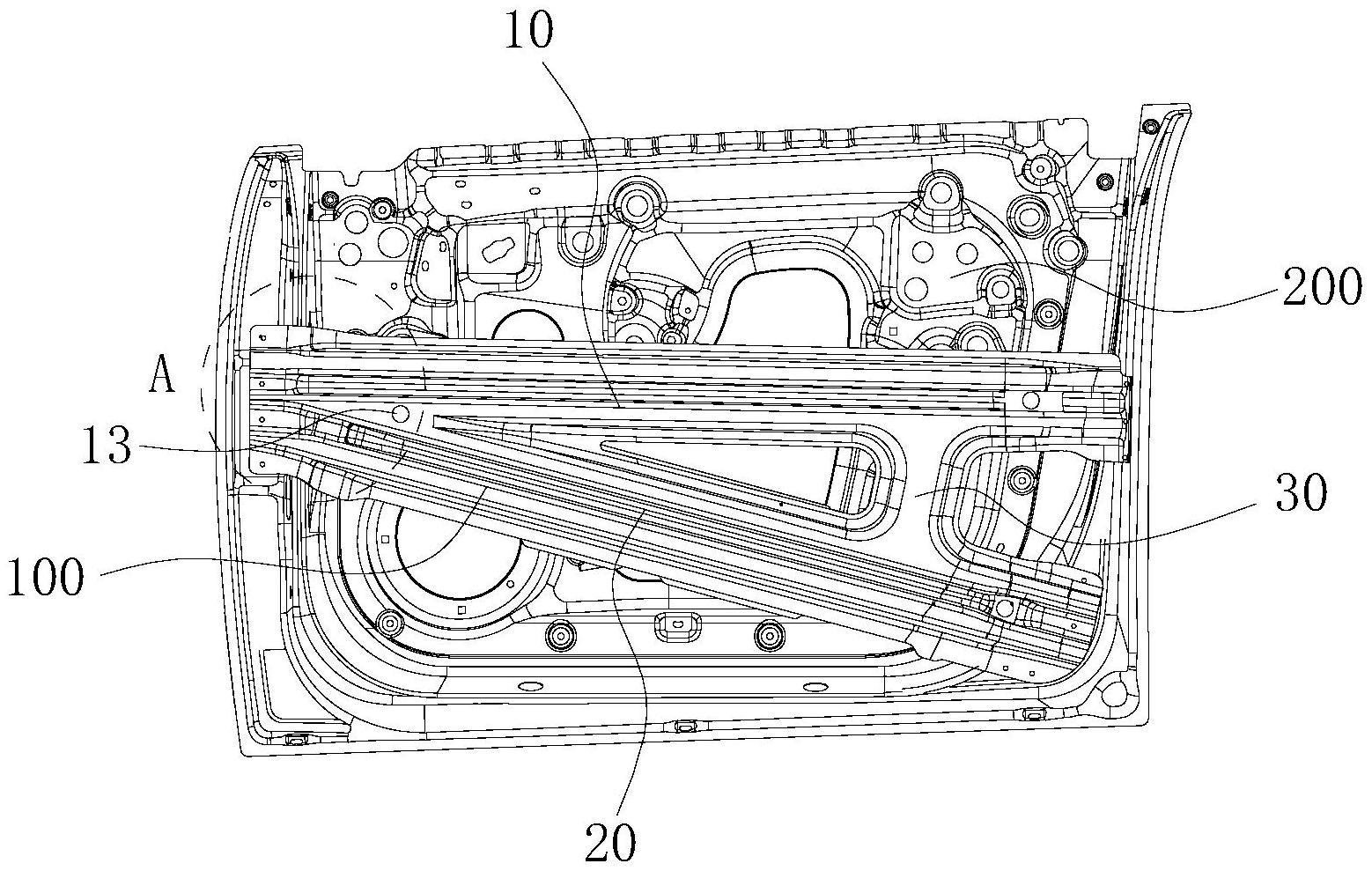

2、一种车门防撞梁,所述车门防撞梁用于连接于车门;所述车门防撞梁包括第一防撞梁和第二防撞梁:所述第二防撞梁设置于所述第一防撞梁的一侧,并与所述第一防撞梁连接;所述第二防撞梁的两端和所述第一防撞梁的两端分别布置于所述车门的不同位置,并共同加固所述车门;所述第一防撞梁或所述第二防撞梁具有多个不同料厚的区域。

3、可以理解的是,通过第一防撞梁和第二防撞梁之间的一体连接避免第一防撞梁和第二防撞梁之间的分体式设计,第一防撞梁和第二防撞梁之间的连接部可以共用同一套的装配零件,减少了装配零件的数量,从而减少了车门防撞梁与车门之间的装配零件数量,并且提高了第一防撞梁和第二防撞梁之间的连接强度,从而提高了车门防撞梁的整体强度,所述第二防撞梁的两端和所述第一防撞梁的两端分别布置于所述车门的不同位置,能够在不同位置上共同加固所述车门,提高了车门防撞梁对车门的加固强度,从而提高了车门的防撞强度,另外,所述第一防撞梁或所述第二防撞梁具有多个不同料厚的区域,通过针对所述第一防撞梁或所述第二防撞梁形成多个料厚区域,并且基于不同的料厚区域匹配车门的不同位置,以便于实现所述第一防撞梁或所述第二防撞梁的局部加固,并且避免了所述第一防撞梁或所述第二防撞梁采用同一厚度。

4、在其中一个实施例中,所述第二防撞梁的料厚沿着所述第二防撞梁的端部向所述第二防撞梁的中部的方向增加;

5、或者,所述第一防撞梁的料厚沿着所述第一防撞梁的端部向所述第一防撞梁的中部的方向增加。

6、可以理解的是,所述第二防撞梁的料厚和所述第一防撞梁的料厚均呈阶段式变化,并且所述第二防撞梁的料厚沿着所述第二防撞梁的端部向所述第二防撞梁的中部的方向增加,所述第一防撞梁的料厚沿着所述第一防撞梁的端部向所述第一防撞梁的中部的方向增加,故所述第一防撞梁或所述第二防撞梁的中部的厚度大于端部的厚度,能有效的阻止车门防撞梁发生弯折或者大量变形,减小撞击时对车内乘员的侵入量。

7、在其中一个实施例中,所述第二防撞梁或者所述第一防撞梁设有多个料厚区域,相邻两所述料厚区域之间设有呈递增的料厚过渡区域。

8、可以理解的是,通过料厚过渡区域便于相邻两所述料厚区域之间进行料厚变化。

9、在其中一个实施例中,所述料厚过渡区域具有多个,多个所述料厚过渡区域间隔布置。

10、在其中一个实施例中,多个所述料厚区域分别为第一料厚区域、第二料厚区域和第三料厚区域,所述第一料厚区域和所述第三料厚区域分列于所述第二料厚区域的两侧,所述第一料厚区域的厚度与所述第三料厚区域的厚度相等。

11、可以理解的是,所述第一料厚区域和所述第三料厚区域分列于所述第二料厚区域的两侧,所述第一料厚区域的厚度与所述第三料厚区域的厚度相等,保证了所述第二防撞梁或者所述第一防撞梁的厚度进行对称式设计。

12、在其中一个实施例中,处于同一所述料厚区域的厚度相一致。

13、可以理解的是,处于同一所述料厚区域的厚度相一致,并且所述第二防撞梁或者所述第一防撞梁的厚度变化为阶段式变化。

14、在其中一个实施例中,所述料厚区域的厚度范围为小于或等于4.8mm。

15、在其中一个实施例中,所述车门防撞梁的端部均设有定位孔,所述定位孔用于供所述车门的定位销定位连接。

16、可以理解的是,所述车门防撞梁的端部分别与车门进行定位连接,并且调整了定位孔和定位销的个数,防止零件转动,所述车门防撞梁的端部分别与车门在焊接过程中不容易发生虚焊与焊接不良,提高了车门防撞梁与车门的安装效率和焊接效果。

17、在其中一个实施例中,所述第二防撞梁和所述第一防撞梁之间设有第三防撞梁,所述第三防撞梁的两端分别连接于所述第二防撞梁和所述第一防撞梁,并远离所述第二防撞梁和所述第一防撞梁之间的连接处。

18、可以理解的是,第三防撞梁的两端分别连接于所述第二防撞梁和所述第一防撞梁,并加固所述第二防撞梁和所述第一防撞梁之间的连接,提高所述第二防撞梁和所述第一防撞梁之间的连接强度,并且保证车门防撞梁的整体强度,所述第三防撞梁处于所述第二防撞梁和所述第一防撞梁之间,并处于所述第二防撞梁和所述第一防撞梁之间的空间,以便于对所述第二防撞梁和所述第一防撞梁之间的空间进行加固。

19、一种车门组件,包括车门和上述的车门防撞梁,所述车门防撞梁连接于所述车门,并加固所述车门。

20、与现有技术相比,所述车门防撞梁通过第一防撞梁和第二防撞梁之间的一体连接避免第一防撞梁和第二防撞梁之间的分体式设计,减少了第一防撞梁和第二防撞梁与车门的装配零件,并且提高了第一防撞梁和第二防撞梁之间的连接强度,从而提高了车门防撞梁的整体强度,所述第二防撞梁的两端和所述第一防撞梁的两端分别布置于所述车门的不同位置,能够在不同位置上共同加固所述车门,提高了车门防撞梁对车门的加固强度,从而提高了车门的防撞强度,另外,所述第一防撞梁或所述第二防撞梁具有多个不同料厚的区域,通过针对所述第一防撞梁或所述第二防撞梁形成多个料厚区域,并且基于不同的料厚区域匹配车门的不同位置,以便于实现所述第一防撞梁或所述第二防撞梁的局部加固,并且避免了所述第一防撞梁或所述第二防撞梁采用同一厚度。

技术特征:

1.一种车门防撞梁,其特征在于,所述车门防撞梁用于连接于车门;所述车门防撞梁包括第一防撞梁和第二防撞梁:所述第二防撞梁设置于所述第一防撞梁的一侧,并与所述第一防撞梁连接;所述第二防撞梁的两端和所述第一防撞梁的两端分别布置于所述车门的不同位置,并共同加固所述车门;所述第一防撞梁或所述第二防撞梁具有多个不同料厚的区域。

2.根据权利要求1所述的车门防撞梁,其特征在于,所述第二防撞梁的料厚沿着所述第二防撞梁的端部向所述第二防撞梁的中部的方向增加;

3.根据权利要求2所述的车门防撞梁,其特征在于,所述第二防撞梁或者所述第一防撞梁设有多个料厚区域,相邻两所述料厚区域之间设有呈递增的料厚过渡区域。

4.根据权利要求3所述的车门防撞梁,其特征在于,所述料厚过渡区域具有多个,多个所述料厚过渡区域间隔布置。

5.根据权利要求3所述的车门防撞梁,其特征在于,多个所述料厚区域分别为第一料厚区域、第二料厚区域和第三料厚区域,所述第一料厚区域和所述第三料厚区域分列于所述第二料厚区域的两侧。

6.根据权利要求3所述的车门防撞梁,其特征在于,处于同一所述料厚区域的厚度相一致。

7.根据权利要求3所述的车门防撞梁,其特征在于,所述料厚区域的厚度范围为小于或等于4.8mm。

8.根据权利要求1至7中任一所述的车门防撞梁,其特征在于,所述车门防撞梁的端部均设有定位孔,所述定位孔用于供所述车门的定位销定位连接。

9.根据权利要求1至7中任一所述的车门防撞梁,其特征在于,所述第二防撞梁和所述第一防撞梁之间设有第三防撞梁,所述第三防撞梁的两端分别连接于所述第二防撞梁和所述第一防撞梁,并远离所述第二防撞梁和所述第一防撞梁之间的连接处。

10.一种车门组件,其特征在于,包括车门和如权利要求1至9中任一所述的车门防撞梁,所述车门防撞梁连接于所述车门,并加固所述车门。

技术总结

本申请涉及一种车门防撞梁及其车门组件,车门防撞梁用于连接于车门;车门防撞梁包括第一防撞梁和第二防撞梁:第二防撞梁设置于第一防撞梁的一侧,并与第一防撞梁一体连接;第二防撞梁的两端和第一防撞梁的两端分别布置于车门的不同位置,并共同加固车门;车门防撞梁通过第一防撞梁和第二防撞梁之间的一体连接避免第一防撞梁和第二防撞梁之间的分体式设计,减少了第一防撞梁和第二防撞梁与车门的装配零件,并且提高了第一防撞梁和第二防撞梁之间的连接强度,从而提高了车门防撞梁的整体强度。

技术研发人员:包览玄,贺少龙,陈钲金,沈靖枫

受保护的技术使用者:浙江零跑科技股份有限公司

技术研发日:20221124

技术公布日:2024/1/12

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!