车辆前部构造的制作方法

1.本实用新型涉及一种车辆前部构造。

背景技术:

2.在现有技术中,具有一种车辆前部构造,将载荷通过连结于悬架支撑座(suspension tower)和车颈板部的后壁部的前表面之间的悬架支撑座支撑部件传递,并为了将被传递到悬架支撑座支撑部件的载荷进一步传递到位于车颈板部的后方侧的前柱的部位,设置了使车颈板部的后壁部的后表面连结到前柱的车颈板部后壁部支撑部件。在此现有技术的车辆前部构造中,由于设置有车颈板部后壁部支撑部件,冲击载荷会经由车颈板部有效率地分散到车体的骨架的同时,也能够尽量降低悬架支撑座朝向车宽方向的内侧的变形。

3.此外,现有技术中,也存在车辆前部构造构成为,在减震器外壳(damper housing)(亦称为悬架支撑座)的后方设置用于将外部的空气吸入到空调装置的空调进气口。

技术实现要素:

4.[实用新型所要解决的问题]

[0005]

现有技术中,虽然有提出通过设置使车颈板部的后壁部的后表面连结到前柱的车颈板部后壁部支撑部件,可使冲击载荷经由车颈板部有效率地分散到车体的骨架以使降低悬架支撑座朝向车宽方向的内侧的变形,然而,由于车颈板部后壁部支撑部件是以与车颈板部的内侧互相分离而不接触的方式设置,当需要设置刮水器时已无空间,必须要另外考虑设置刮水器的额外的安装空间,另一方面若要如上述的现有技术那样的设计,将用来导入外部空气的空调进气口设置在悬架支撑座的后方的仪表板面板,也有空间设置上的困难,因此现有技术的车辆前部构造设计性不佳,且空间利用性不良,导致作业复杂化,增加人工成本且耗时。

[0006]

本实用新型是鉴于所述方面而成,提供一种车辆前部构造,在车辆的比上构件位于更内侧的位置设置与车颈侧板的内壁面接合的加强部件,通过加强部件的设置,使得减震器座变形时所产生的冲击载荷可以通过加强部件和车颈侧板的载荷传递路径有效率地被接受后被传递到前柱,从而能够有效率地分散到车体的骨架,提高冲击载荷的吸收效率并且可以减轻结构的重量,也能实现车辆前部构造的整体结构的轻量化。

[0007]

[解决问题的技术手段]

[0008]

为了达成所述目的,依据本实用新型的一实施方式的技术方案所述,本实用新型提供一种车辆前部构造,包括:前柱;车颈侧板,与所述前柱的前壁部连接;减震器座,配置在所述车颈侧板的前端部;以及加强部件,与所述车颈侧板的内壁面连结的方式配置在所述车颈侧板的所述内壁面且位于所述减震器座的后方;所述车颈侧板连同与所述加强部件形成用于将冲击载荷从所述减震器座的后壁部传递到所述前柱的所述前壁部的载荷传递路径,所述载荷传递路径从所述减震器座的后壁部连续延伸到所述前柱的所述前壁部。

[0009]

如此,通过将车颈侧板、加强部件和前柱设置成结构之间有实体接触的连续连接的构造,使得车颈侧板连同与加强部件和前柱之间形成载荷传递路径,可将冲击载荷从减震器座的后壁部通过车颈侧板和加强部件一直连续的传递到前柱的前壁部。由于减震器座变形时的冲击载荷可以通过有经过加强部件和车颈侧板的载荷传递路径有效地接收并有效地传递到前柱,因此提高了冲击载荷的吸收效率并且也减轻车辆前部构造的整体的重量。

[0010]

在本实用新型的一实施方式中,所述车颈侧板连同与车身侧外板、所述前柱的所述前壁部和位于所述车身侧外板的上方的上构件之间形成中空部,所述中空部具有连结于所述车颈侧板和所述车身侧外板之间的中空横截面。

[0011]

如此,通过车颈侧板连同与车身侧外板、前柱的前壁部和位于车身侧外板的上方的上构件之间所形成的中空部的连结于车颈侧板和车身侧外板之间的中空横截面的设计,由于车颈侧板、车身侧外板、前柱的前壁部和位于车身侧外板的上方的上构件之间形成中空部,且中空部具有连结于车颈侧板和车身侧外板之间的中空横截面,因此,在车辆发生小幅偏置碰撞的过程中,可将作用在上构件的冲击载荷传递到前柱的前壁部。

[0012]

在本实用新型的一实施方式中,所述前柱的所述前壁部的内侧缘具有弯折而形成的凸缘部,所述车颈侧板的后端部以与所述凸缘部重叠的方式连结。

[0013]

如此,通过将车颈侧板的后端部与前柱的前壁部的内侧缘的弯折而形成的凸缘部重叠的方式连结,在车辆发生小幅偏置碰撞的过程中所产生的冲击载荷将会从车颈侧板的后端部与前柱的前壁部的凸缘部之间的重叠的部位传递到前柱的前壁部。

[0014]

在本实用新型的一实施方式中,所述加强部件与所述车颈侧板的结合位置位于所述减震器座的后角隅部的近旁。

[0015]

如此,通过将加强部件设置成加强部件与车颈侧板的结合位置位于减震器座的后角隅部的近旁,能够将作用在减震器座的冲击载荷很有效率的传递到载荷传递路径。

[0016]

在本实用新型的一实施方式中,所述车身侧外板与所述前柱的外壁部结合。

[0017]

如此,通过将车身侧外板与前柱的外壁部结合,能够将在车辆发生小幅偏置碰撞的过程中所产生的冲击载荷从车身侧外板传递到前柱的外壁部。

[0018]

在本实用新型的一实施方式中,所述加强部件由将仪表板下板夹持于之间的前部加强部件和后部加强部件构成,且所述加强部件以所述前部加强部件的棱线和所述后部加强部件的棱线连续的方式结合在所述车颈侧板的所述内壁面。

[0019]

如此,通过将加强部件以前部加强部件的棱线和后部加强部件的棱线连续的方式结合在车颈侧板的内壁面,能够将冲击载荷不受仪表板下板的阻碍而有效率地传递到前柱的前壁部。

[0020]

在本实用新型的一实施方式中,所述前部加强部件形成为在与前后方向垂直的平面上呈l字形的横断面。

[0021]

如此,通过将前部加强部件形成为在与前后方向垂直的平面上呈l字形的横断面,能够形成轻量且强固的载荷传递路径。

[0022]

在本实用新型的一实施方式中,所述前部加强部件的车宽方向上的宽度越朝向前方逐渐增大。

[0023]

如此,通过将前部加强部件配置成在车宽方向上的宽度越朝向前方逐渐增大,能

够将作用在减震器座的冲击载荷有效率地传递到前柱,并且由于车颈侧板的配置空间不会受到阻碍,因此能够确保刮水器单元的设置空间。

[0024]

在本实用新型的一实施方式中,所述前部加强部件的内侧面的下端部形成有沿着前后方向延伸的阶梯部。

[0025]

如此,通过前部加强部件的内侧面的下端部上设置沿着前后方向延伸的阶梯部,由于阶梯部能够提升结构强度,故能够更牢固的承受冲击载荷并将载荷传递到后方的前柱。

[0026]

在本实用新型的一实施方式中,所述前部加强部件具有水平表面、在所述水平表面的前方将所述减震器座和所述水平表面连结的水平连结面以及连接于所述前部加强部件的内侧面、所述水平连结面和所述水平表面的连接面,在所述水平表面的车宽方向上的中央部形成加强筋,所述加强筋从所述水平连结面到所述水平表面的后端部以朝向下方逐渐平缓的倾斜的方式形成。

[0027]

如此,通过将前部加强部件设置为具有互相连接的水平表面、水平连结面和连接面,且在水平表面的中央部形成加强筋,通过加强筋的形成而在前后方向上形成多条棱线的方式,能够提高前部加强部件的强度,从而能够更有效率且更牢固地承受冲击载荷并将载荷传递到后方的前柱。

[0028]

在本实用新型的一实施方式中,所述车颈侧板设置有用于将水排除到车外的排水口,所述排水口的上端缘与所述前部加强部件的内侧面的下端缘位于相同的高度。

[0029]

如此,通过将排水口的上端缘与前部加强部件的内侧面的下端缘设置成位于相同的高度,可将在仪表板下板的上侧部流动的水顺畅地且无阻碍地从车颈侧板的排水口排除到外部,此外由于防止从车外吹入排水口的风将水卷起而溅开,因此无需额外设置专用的防止水溅构件而能够有效防止水会通过设置在仪表板下板的空调吸入口进入到车内。

[0030]

在本实用新型的一实施方式中,所述前部加强部件的水平表面上形成有用于安装刮水器单元的刮水器安装部。

[0031]

如此,通过前部加强部件的水平表面上形成有用于安装刮水器单元的刮水器安装部,将刮水器单元安装在具备高强度的前部加强部件,能够牢固地保持刮水器单元,从而有效抑制刮水器单元作动时的振动。

[0032]

在本实用新型的一实施方式中,所述后部加强部件位于所述前柱的内侧面和所述仪表板下板的后侧面之间且在与上下方向垂直的平面上呈三角形。

[0033]

如此,通过将后部加强部件设置成位于前柱的内侧面和仪表板下板的后侧面之间且在与上下方向垂直的平面上呈三角形,能够将冲击载荷从前部加强部件传递到后部加强部件并且效率很好地传递到前柱的前壁部。

[0034]

在本实用新型的一实施方式中,所述车颈侧板的后端部的上端缘连接到用于安装挡风玻璃的挡风玻璃框架部。

[0035]

如此,通过车颈侧板的后端部的上端缘连接到用于安装挡风玻璃的挡风玻璃框架部,能够将在车辆发生小幅偏置碰撞的过程中所产生的载荷从挡风玻璃框架部传递到前柱的上侧部,从而能够将载荷分散。

[0036]

[实用新型的效果]

[0037]

基于上述,本实用新型的车辆前部构造,通过将车颈侧板、加强部件和前柱设置成

结构之间有实体接触的连续连接的构造,使得车颈侧板连同与加强部件和前柱之间形成载荷传递路径,可将冲击载荷从减震器座的后壁部通过车颈侧板和加强部件一直连续的传递到前柱的前壁部。如此,在车辆的比上构件位于更内侧的位置,通过设置与车颈侧板的内壁面接合的加强部件,由于减震器座变形时的冲击载荷可以通过有经过加强部件和车颈侧板的载荷传递路径有效地接收并有效地传递到前柱,因此提高了冲击载荷的吸收效率并且也减轻车辆前部构造的整体的重量。

[0038]

为让本实用新型的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施方式,并配合附图作详细说明如下。

附图说明

[0039]

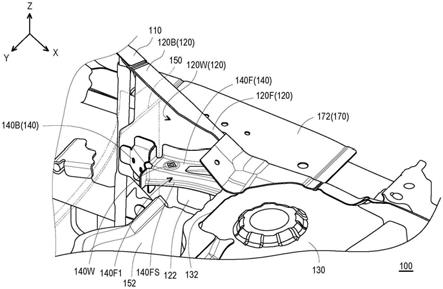

图1示出本实用新型的实施方式的一种车辆前部构造安装在车身骨架的示意图。

[0040]

图2是图1的车辆前部构造的局部放大的示意图,其中省略车身侧外板的示出。

[0041]

图3是从另一视角观察图1的车辆前部构造的示意图。

[0042]

图4是从另一视角观察图1的车辆前部构造的示意图,其中仅示出引擎室内的车辆前部构造的一部分。

[0043]

图5是从上方观察图1的车辆前部构造的示意图。

[0044]

图6是图5的aa线的视角观察车辆前部构造的示意图。

[0045]

附图标记说明:

[0046]

100:车辆前部构造

[0047]

110:前柱

[0048]

112:前壁部

[0049]

112f:凸缘部

[0050]

114:外壁部

[0051]

120:车颈侧板

[0052]

120b:后端部

[0053]

120f:前端部

[0054]

120w:内壁面

[0055]

122:排水口

[0056]

122e:上端缘

[0057]

130:减震器座

[0058]

132:后壁部

[0059]

140:加强部件

[0060]

140b:后部加强部件

[0061]

140f:前部加强部件

[0062]

140f1:内侧面

[0063]

140fs:阶梯部

[0064]

140w:刮水器安装部

[0065]

142:水平表面

[0066]

144:水平连结面

[0067]

146:连接面

[0068]

150:仪表板下板

[0069]

150a:空调吸入口

[0070]

152:上侧部

[0071]

160:车身侧外板

[0072]

170:上构件

[0073]

172:上侧部

[0074]

a:中空横截面

[0075]

b:加强筋

[0076]

e:引擎室

[0077]

f:挡风玻璃框架部

[0078]

p:载荷传递路径

[0079]

s:中空部

[0080]

v:车室

[0081]

x:前后方向

[0082]

y:车宽方向

[0083]

z:上下方向

具体实施方式

[0084]

以下,基于附图来说明本实用新型的实施方式。需要说明的是,在以下说明的各实施方式中,对于共同部分标注同一附图标记,省略重复的说明。以下,参照附图,对本实用新型的实施方式进行说明。在以下说明的实施方式中,当提及个数、量等时,除了有特殊的记载以外,本实用新型的范围不一限于该个数、量等。另外,在以下的实施方式中,各构成要素除了有特殊的记载以外,对本实用新型来说不一定是必须的。另外,以下当存在多个实施方式时,除了有特殊的记载以外,能够适当地组合各实施方式的特征部分从最初就是预先确定的。

[0085]

以下,利用附图描述本实施方式的车辆前部构造的结构。在附图中,将车辆的上下方向用z来表示,将车辆的车宽方向(左右方向)用y来表示,将车辆的前后方向用x来表示,其中上下方向z、车宽方向y和前后方向x互相垂直。

[0086]

本实施方式提出一种用于车辆的车辆前部构造,例如汽车(automobile)、混合动力汽车(hybrid electric vehicle(hev))或电动汽车(electric vehicle(ev))等车辆的车辆前部构造。图1示出本实用新型的实施方式的一种车辆前部构造安装在车身骨架的示意图。图2是图1的车辆前部构造的局部放大的示意图,其中省略车身侧外板的示出。图3是从另一视角观察图1的车辆前部构造的示意图。图4是从另一视角观察图1的车辆前部构造的示意图,其中仅示出引擎室内的车辆前部构造的一部分。图5是从上方观察图1的车辆前部构造的示意图。图6是图5的aa线的视角观察车辆前部构造的示意图。

[0087]

请参考图1到图3,车辆的车身骨架中安装了车辆前部构造100。在本实施方式中,车辆前部构造100中,车颈侧板(cowl side panel)120与前柱(front pillar)110的前壁部112连接,且在车颈侧板120的前端部120f配置有减震器座(damper base)130。换句话说,车

颈侧板120的后端部120b与位于引擎室(engine room)e和车室v的交界处的前柱110连接,而车颈侧板120的前端部120f与配置在引擎室e内的减震器座130连接。如图3所示,车颈侧板120的位于车辆的内侧的内壁面120w上设置有加强部件140,且加强部件140位于减震器座130的后方。如图1所示,车颈侧板120连同与加强部件140形成用于将冲击载荷(impact load)从减震器座130的后壁部132传递到前柱110的前壁部112的载荷传递路径(load transmitting path)p,在前后方向x上,载荷传递路径p从减震器座130的后壁部132连续延伸到前柱110的前壁部112。

[0088]

如此,本实施方式中,通过将车颈侧板120、加强部件140和前柱110设置成结构之间有实体接触的连续连接的构造,使得车颈侧板120连同与加强部件140和前柱110之间形成连续的载荷传递路径p,可将冲击载荷从减震器座130的后壁部132通过车颈侧板120和加强部件140一直连续的传递到前柱110的前壁部112。

[0089]

在车辆发生前方偏置撞击(offset front collision)的过程中,位于车身侧外板(body side outer panel)160的上方及车颈侧板120的外侧和前方的上构件(upper member)170会朝向车辆的内侧变形,并且与上构件170连结的减震器座130将会因为被朝向车辆的后方及内侧押压而移动且变形。如图1到图3所示,在车辆的比上构件170位于更内侧的位置,通过设置与车颈侧板120的内壁面120w接合的加强部件140,由于减震器座130变形时的冲击载荷可以通过有经过加强部件140和车颈侧板120的载荷传递路径p有效地接收并且有效地传递到前柱110的前壁部112,因此提高了冲击载荷的吸收效率并且也减轻车辆前部构造100的整体的重量。

[0090]

此外,在本实施方式中,由于车辆前部构造100配置成具备能够将冲击载荷通过车颈侧板120连同与加强部件140一起从减震器座130传递到前柱110的前壁部112的载荷传递路径p,以使施加到或被输入到减震器座130的后壁部132的冲击载荷可以经由载荷传递路径p传递到前柱110的前壁部112。因此,可以有效地吸收冲击载荷。此外,由于载荷传递路径p是沿着车颈侧板120而形成且加强部件140也沿着车颈侧板120的内壁面120w设置,因此,配置空间有效地被利用,故也就不会产生未图示的刮水器单元的安装空间不够的问题,并且也不会阻碍或干扰到位于减震器座130的后方的仪表板下板150的部位将会设置用来把外部的空气导入到空调装置(air conditioner)的空调吸入口150a的设置的事宜,如图4所示空调吸入口150a设置在仪表板下板150。除此之外,由于冲击载荷可传递到前柱110的前壁部112,因此,无需在前柱110上额外再设置支撑隔板等支撑加强构件,从而能够提升车辆前部构造100的冲击载荷的吸收效率,并且能够实现车辆前部构造100的结构简单化及轻量化。

[0091]

如图1及图2所示,本实施方式中,车颈侧板120连同与车身侧外板160、前柱110的前壁部112和位于车身侧外板160的上方的上构件170之间形成中空部s,请参考图2中省略示出车身侧外板160的中空部s。此外,请参考图6,有示出将中空部s的在与前后方向x垂直的平面上的横截面的部分,中空部s的中空横截面a连结于车颈侧板120和车身侧外板160之间。

[0092]

如此,通过车颈侧板120连同与车身侧外板160、前柱110的前壁部112和位于车身侧外板160的上方的上构件170之间所形成的中空部s的中空横截面a,且中空横截面a连结于车颈侧板120和车身侧外板160之间,由于车颈侧板120、车身侧外板160、前柱110的前壁

部112和位于车身侧外板160的上方的上构件170之间形成中空部s,且中空部s具有连结于车颈侧板120和车身侧外板160之间的中空横截面a,因此,在车辆发生小幅偏置碰撞(narrow offset collision)的过程中,可将作用在上构件170的冲击载荷有效地传递到前柱110的前壁部112。

[0093]

在本实施方式中,为了进一步提高载荷的传递效率,如图2所示,前柱110的前壁部112的内侧缘具有弯折而形成的凸缘部(flange portion)112f,车颈侧板120的后端部120b以与凸缘部112f重叠的方式连结。如图2所示,前柱110的前壁部112与车颈侧板120的后端部120b的连结的部位,是将前柱110的前壁部112的内侧缘弯折而形成与前壁部112的前表面呈大致垂直的凸缘部112f,再将凸缘部112f与车颈侧板120结合。如此,通过将车颈侧板120的后端部120b与前柱110的前壁部112的内侧缘的弯折而形成的凸缘部112f重叠的方式连结,在车辆发生小幅偏置碰撞的过程中所产生的冲击载荷将会从车颈侧板120的后端部120b与前柱110的前壁部112的凸缘部112f之间的重叠的部位有效地传递到前柱110的前壁部112。

[0094]

本实施方式中,如图3所示,加强部件140接合在车颈侧板120的内壁面120w上,并且加强部件140是沿着前后方向x大致水平地接合在车颈侧板120的内壁面120w,以使车颈侧板120与加强部件140是以实体上扎实地连结的方式形成连结结构。如图3所示,加强部件140与车颈侧板120的结合位置位于减震器座130的后角隅部的近旁。其中,减震器座130的后角隅部是位于减震器座130的后壁部132的靠近车颈侧板120的内壁面120w的部位。如此,通过将加强部件140设置成加强部件140与车颈侧板120的结合位置位于减震器座130的后角隅部的近旁,能够将作用在减震器座130的冲击载荷很有效率的传递到载荷传递路径p。

[0095]

为了进一步提高载荷的传递效率,如图1所示,车身侧外板160与前柱110的外壁部114结合。换句话说,车身侧外板160在车辆的最外侧且在前后方向x上连接于上构件170与前柱110的外壁部114之间,此时,如图1及图2所示,中空部s是由前柱110的前壁部112、上构件170的上侧部172、车颈侧板120和车身侧外板160所围绕的空间。如此,通过将车身侧外板160与前柱110的外壁部114结合,能够将在车辆发生小幅偏置碰撞的过程中所产生的冲击载荷从车身侧外板160传递到前柱110的外壁部114。

[0096]

本实施方式中,如图3所示,加强部件140是由前部加强部件140f和后部加强部件140b两件分开形成的部件所构成,并且加强部件140的前部加强部件140f和后部加强部件140b将仪表板下板150夹持于之间的方式设置。此时,前部加强部件140f是位于引擎室e内,而后部加强部件140b是位于车室v内,并且前部加强部件140f和后部加强部件140b由仪表板下板150隔开。为了加强结构强度,加强部件140以前部加强部件140f的棱线和后部加强部件140b的棱线连续的方式结合在车颈侧板120的内壁面120w。其中棱线例如是由板材的位于两个不同平面上的板件的弯折的部位或者交界处所呈现的边缘。

[0097]

如此,如图3所示,通过将加强部件140以前部加强部件140f的棱线和后部加强部件140b的棱线连续的方式结合在车颈侧板120的内壁面120w,能够将冲击载荷不受仪表板下板150的阻碍而有效率地传递到前柱110的前壁部112。

[0098]

本实施方式中,如图6所示,为了增加结构强度,前部加强部件140f形成为在与前后方向x垂直的平面上呈l字形的横断面。在本实施方式中,将加强部件140的前部加强部件140f形成为在与前后方向x垂直的平面上呈l字形的横断面。如此,通过将加强部件140形成

为在与前后方向x垂直的平面上呈l字形的横断面,能够形成轻量且强固的载荷传递路径p。

[0099]

本实施方式中,如图5所示,为了增加结构强度并且也为了将有限的空间发挥到最有效利用,前部加强部件140f的车宽方向y上的宽度越朝向前方逐渐增大。换句话说,前部加强部件140f的最靠近减震器座130的后壁部132的部位的车宽方向y上的宽度设置为最大,而沿着朝向后方往仪表板下板150的方向设计为宽度逐渐变小,而前部加强部件140f的位于仪表板下板150的部位的宽度最小。

[0100]

如此,通过将前部加强部件140f配置成在车宽方向y上的宽度越朝向前方逐渐增大,能够将作用在减震器座130的冲击载荷有效率地传递到前柱110,并且由于车颈侧板120的配置空间不会受到阻碍,因此能够确保未图示的刮水器单元的设置空间。

[0101]

本实施方式中,如图3所示,为了增加结构强度,前部加强部件140f的内侧面140f1的下端部形成有沿着前后方向x延伸的阶梯部140fs。例如,可利用板成形或金属成形加工过程将前部加强部件140f的内侧面140f1的下端部位置形成平面与平面之间有阶梯差的阶梯部(step portion)140fs。如此,通过前部加强部件140f的内侧面140f1的下端部上设置沿着前后方向x延伸的阶梯部140fs,由于在不需增加构件的情况下阶梯部140fs能够提升结构强度,故能够更牢固的承受冲击载荷并将载荷传递到后方的前柱110。

[0102]

除此之外,为了增加结构强度,本实施方式中在前部加强部件140f设置加强筋(bead)b。如图3和图5所示,前部加强部件140f具有水平表面142、在水平表面142的前方将减震器座130和水平表面142连结的水平连结面144以及连接于前部加强部件140f的内侧面140f1、水平连结面144和水平表面142的连接面146,在水平表面142的车宽方向y上的中央部形成加强筋b,加强筋b从水平连结面144到水平表面142的后端部以朝向下方逐渐平缓的倾斜的方式形成。如图5所示,从上方观察前部加强部件140f,加强筋b是将板材以从前部加强部件140f的水平表面142的内表面(也就是上下方向z的下方)朝向水平表面142的外表面(也就是上下方向z的上方)突出而成形的方式构成,其中,前部加强部件140f的最靠近减震器座130的后壁部132的部位的加强筋b突出的高度高于前部加强部件140f的最靠近仪表板下板150的部位的加强筋b突出的高度,然而两方的高度是逐渐的平缓的变化。

[0103]

如此,通过将前部加强部件140f设置为具有互相连接的水平表面142、水平连结面144和连接面146,且在水平表面142的中央部形成加强筋b,通过加强筋b的形成而在前后方向x上形成多条棱线的方式,能够提高前部加强部件140f的强度,从而能够更有效率且更牢固地承受冲击载荷并将载荷传递到后方的前柱110。

[0104]

此外,在本实施方式中,为了更有效利用空间且提高设计性,如图2及图3所示,车颈侧板120设置有用于将水排除到车外的排水口122,排水口122的上端缘122e与前部加强部件140f的内侧面140f1的下端缘位于相同的高度。例如,如图3所示,车颈侧板120的在前部加强部件140f的下方且与仪表板下板150的上侧部152的上表面在车宽方向y上对准的位置,设置用于将水排除到车外的排水口122,并且将排水口122设计成大致上是四方形的贯穿孔,其中排水口122的上端缘122e的高度大致上设置成与前部加强部件140f的内侧面140f1的位于最下端的下端缘的高度一致,亦即将排水口122的上端缘122e与前部加强部件140f的下端缘在高度上设置成大致齐平。

[0105]

如此,通过将排水口122的上端缘122e与前部加强部件140f的内侧面140f1的下端缘设置成位于相同的高度,可将在仪表板下板150的上侧部152的上表面上流动的水顺畅地

且无阻碍地从车颈侧板120的排水口122排除到外部。此外,由于排水口122的设置能够防止从车外吹入排水口的风将水卷起而溅开,因此无需额外设置专用的防止水溅构件而能够有效防止水会通过设置在仪表板下板150的空调吸入口150a(示出于图4)进入到车内。

[0106]

在本实施方式中,为了更有效利用空间且提高设计性,如图3所示,前部加强部件140f的水平表面142上形成有用于安装未图示的刮水器单元(wiper unit)的刮水器安装部140w。例如,在前部加强部件140f的水平表面142上且位于没有设置加强筋b的比较靠近仪表板下板150的位置,设置刮水器安装部140w,刮水器安装部140w例如是安装孔,可通过安装孔将刮水器单元与前部加强部件140f固定。

[0107]

如此,通过前部加强部件140f的水平表面142上形成有用于安装刮水器单元的刮水器安装部140w,将刮水器单元安装在具备高强度的前部加强部140f件,能够牢固地保持刮水器单元,从而有效抑制刮水器单元作动时的振动。除此之外,由于直接利用加强部件140将刮水器单元进行安装,这样的设计不但有效利用空间且使加强部件140的功效发挥到最大。

[0108]

在本实施方式中,为了更有效利用空间且提高结构强度以及提高载荷传递效率,如图3及图5所示,后部加强部件140b位于前柱110的内侧面和仪表板下板150的后侧面之间,且后部加强部件140b在与上下方向z垂直的平面上是呈三角形的设计。如此,通过将后部加强部件140b设置成位于前柱110的内侧面和仪表板下板150的后侧面之间且在与上下方向z垂直的平面上呈三角形,能够将冲击载荷从前部加强部件140f传递到后部加强部件140b并且效率很好地继续传递到前柱110的前壁部112,从而将冲击载荷有效分散到车身骨架。

[0109]

在本实施方式中,为了更有效利用空间且提高结构强度以及提高载荷传递效率,如图1所示,车颈侧板120的后端部120b的上端缘连接到用于安装未图示的挡风玻璃的挡风玻璃框架部(windshield frame portion)f。如图1所示,车颈侧板120的后端部120b的上端缘与挡风玻璃框架部f连结,车颈侧板120的后端部120b的后端缘与前柱110的前壁部112的凸缘部112f连结,车颈侧板120的前端部与上构件170连结。如此,通过车颈侧板120的后端部120b的上端缘连接到用于安装挡风玻璃的挡风玻璃框架部f,能够将在车辆发生小幅偏置碰撞的过程中所产生的载荷从挡风玻璃框架部f传递到前柱110的上侧部,从而能够将载荷有效分散到车身骨架。

[0110]

综合上述,本实用新型的车辆前部构造100,通过将车颈侧板120、加强部件140和前柱110设置成结构之间有实体接触的连续连接的构造,使得车颈侧板120连同与加强部件140和前柱112之间形成载荷传递路径p,可将冲击载荷从减震器座130通过车颈侧板120和加强部件140一直连续的传递到前柱110的前壁部112。如此,通过设置与车颈侧板120的内壁面120w接合的加强部件140,由于减震器座130变形时的冲击载荷可以通过有经过加强部件140和车颈侧板120的载荷传递路径p有效地接收并有效地传递到前柱110,有效率地分散到车体的骨架。从而,本实用新型的车辆前部构造100可提高冲击载荷的吸收效率并且可以减轻结构的重量,且能实现车辆前部构造100的整体结构的轻量化。

[0111]

最后应说明的是:以上实施方式仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施方式对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述实施方式所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部

技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型的实施方式的技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1