车身下部结构的制作方法

本发明涉及车身下部结构。

背景技术:

1、作为车身下部结构,已知有在收纳了多个蓄电池的蓄电池包中,在蓄电池之间配置有横梁的结构。作为车身下部结构,已知有将横梁经由垫圈和加强件与侧框架、底板部连结的结构。加强件通过形成为截面u字状而具有前壁及后壁。前壁及后壁随着朝向下方而向车宽方向内侧扩宽。另外,侧框架经由底板部与下边梁连结。

2、因此,在因例如侧面柱碰撞等侧面碰撞而向下边梁输入了碰撞载荷时,通过加强件来抑制因输入的碰撞载荷而侧框架向车宽方向内侧倒入的情况,从而能够确保碰撞安全性能(例如,参照日本国特开平7-179185号公报)。

技术实现思路

1、在此,在将蓄电池大型化了的蓄电池包与下边梁连结的情况下,从下边梁向车宽方向内侧分离地将横梁与底板部紧固连结。因此,在碰撞载荷输入时,能够提高碰撞能量的吸收效率。

2、然而,由于从下边梁向车宽方向内侧分离地将横梁与底板部紧固连结,从而在向下边梁输入了碰撞载荷时,考虑有与下边梁连结的侧框架向上方变形而与蓄电池接触的情况。因此,从碰撞安全性能的观点出发还留有改良的余地。

3、本发明的方案的目的在于,提供一种能够提高碰撞能量的吸收效率并能够抑制侧框架与蓄电池接触的车身下部结构。并且,其目的在于,提供一种能够提高碰撞安全性能并能够有助于可持续的运输系统的发展的车身下部结构。

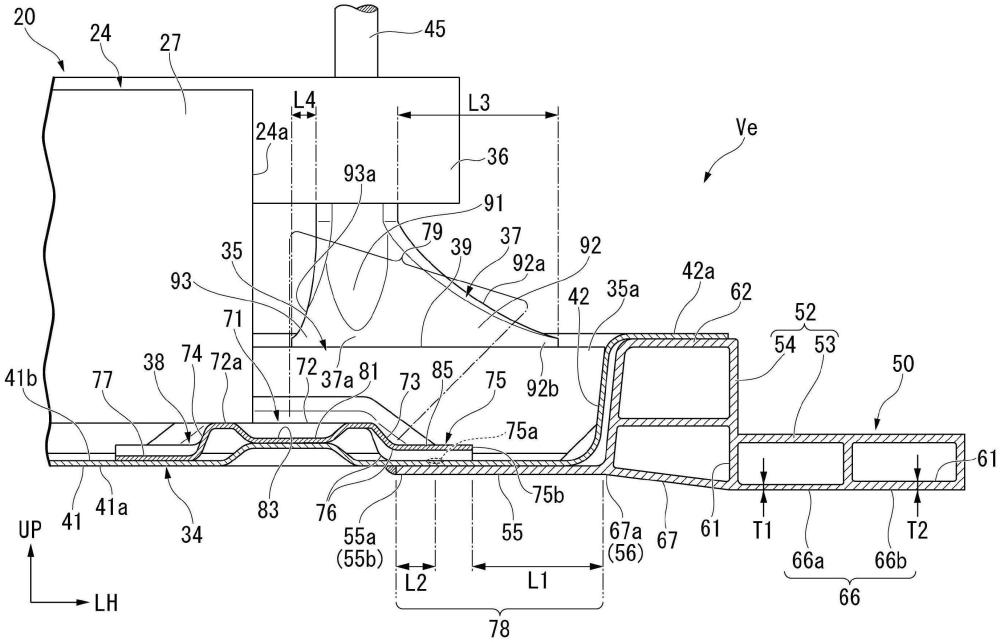

4、本发明的一方案的车身下部结构具备:侧框架,其将在车辆的上部构件的下方配置的蓄电池包与在所述蓄电池包的车宽方向外侧设置的下边梁连结;横梁,其设置在所述蓄电池包的内部,配置在蓄电池之间,且沿车宽方向延伸出;以及连结部,其设置在所述蓄电池包的内部,将所述横梁与所述上部构件连结,其中,所述连结部设置在比所述蓄电池靠车宽方向外侧的位置。

5、通过这样构成,蓄电池包与下边梁经由侧框架连结,能够使蓄电池包(特别是蓄电池)从下边梁向车宽方向内侧分离配置。因此,例如,在因侧面柱碰撞等侧面碰撞而向下边梁输入了碰撞载荷时,通过碰撞载荷使蓄电池与下边梁之间的部位变形而能够吸收碰撞能量。由此,相对于向下边梁输入的碰撞载荷而能够提高碰撞能量的吸收效率。由此,根据本车身下部结构,能够提高碰撞安全性能,能够有助于可持续的运输系统的发展。以下,有时将侧面柱碰撞等侧面碰撞简记为“侧面碰撞”。

6、通过连结部将横梁与上部构件连结,并将连结部设置在比蓄电池靠车宽方向外侧的位置。因此,能够通过连结部经由横梁从上方压住比蓄电池靠车宽方向外侧的部位。

7、由此,在因侧面碰撞而向下边梁输入了碰撞载荷时,能够通过连结部及横梁抑制将蓄电池包与下边梁连结的侧框架向上方变形的情况。因此,能够抑制侧框架与蓄电池接触的情况。

8、也可以是,上述方案的车身下部结构具备将所述蓄电池包的所述蓄电池连接并沿车辆前后方向延伸出的蓄电池框架,所述连结部的至少一部分设置于与所述蓄电池框架在车辆前后方向上排列的位置。

9、通过这样构成,连结部的至少一部分设置于与蓄电池框架在前后方向上排列的位置。因此,能够通过连结部抑制蓄电池框架因碰撞载荷向上方变形的情况。因此,能够抑制蓄电池框架与蓄电池接触的情况。

10、在上述方案中,也可以是,所述连结部具备向车宽方向外侧伸出的梁部。

11、通过这样构成,在连结部具备梁部,并使梁部向车宽方向外侧伸出。

12、由此,能够通过梁部抑制蓄电池框架因碰撞载荷向上方变形的情况。

13、通过在连结部具备梁部,由此能够将连结部中的连结横梁与上部构件的连结主体部相对于梁部配置在车宽方向内侧。由此,能够提高决定连结主体部的位置时的设计的自由度。

14、在上述方案中,也可以是,所述梁部是随着朝向下方而向宽度方向外侧扩宽的扩宽部。

15、通过这样构成,将梁部设为扩宽部,并将扩宽部以随着朝向下方而向宽度方向外侧扩宽的方式形成。因此,在扩宽部中能够使车宽方向外侧的下端部伸出至与梁部的车宽方向外侧的端部相同的位置。由此,能够通过扩宽部抑制蓄电池框架因碰撞载荷向上方变形的情况。

16、通过将扩宽部以随着朝向下方而向宽度方向外侧扩宽的方式形成,由此能够将扩宽部的形状相对于梁部抑制得小。由此,能够实现连结部(即,车辆)的轻量化,能够有助于车辆的续航距离的确保。

17、在上述方案中,也可以是,所述连结部除了所述扩宽部之外,还具备随着朝向下方而向宽度方向内侧扩宽的另一扩宽部,所述扩宽部比所述另一扩宽部沿车宽方向更大地延伸出。

18、通过这样构成,能够使除了连结部之外的另一扩宽部在车宽方向内侧与横梁接触。此外,使扩宽部比另一扩宽部沿车宽方向更大地延伸出。由此,能够进一步提高连结部相对于碰撞载荷的刚性。因此,能够通过扩宽部更加良好地抑制蓄电池框架因碰撞载荷向上方变形的情况。

19、在上述方案中,也可以是,所述侧框架具备形成有中空单元的中空部,所述蓄电池框架比所述中空部向车宽方向内侧分离配置,所述扩宽部比所述蓄电池框架的车宽方向外侧的端部向车宽方向外侧延伸出。

20、通过这样构成,在侧框架的中空部形成中空单元,由此能够提高中空部的刚性。将蓄电池框架相对于该中空部向车宽方向内侧分离配置。而且,使连结部的扩宽部比蓄电池框架的车宽方向外侧的端部向车宽方向外侧延伸出。因此,能够使连结部的扩宽部延伸至侧框架的靠近中空部的位置。由此,例如,能够通过扩宽部更加良好地抑制因侧面碰撞产生的碰撞载荷而侧框架的中空部向上方变形的情况。

21、另一方面,在侧面碰撞的碰撞载荷输入时,在车身前后方向上,能够使除了连结部之外的蓄电池与中空部之间的部位以抑制了向上方的变形的状态可吸收碰撞能量地变形。即,能够确保为了通过除了连结部之外的蓄电池与中空部之间的部位吸收碰撞能量所需的变形行程。

22、由此,在侧面碰撞的碰撞载荷输入时,能够通过扩宽部抑制侧框架的中空部向上方变形而与蓄电池接触的情况,且同时使除了连结部之外的蓄电池与中空部之间的部位变形而能够吸收碰撞能量。

23、在上述方案中,也可以是,所述扩宽部的车宽方向外侧的端部从所述中空部分离配置。

24、在此,连结部为了将蓄电池包支承于上部构件而刚性形成得高。因此,例如,在使扩宽部的车宽方向外侧的端部与中空部接触的情况下,考虑有在侧面碰撞中,碰撞初期的碰撞载荷经由连结部输入至蓄电池的配置位置的情况。

25、因此,在该结构中,将扩宽部的车宽方向外侧的端部从中空部向车宽方向内侧分离配置。由此,在侧面碰撞的碰撞载荷输入时,除了能够抑制侧框架的中空部引起的向上方的变形之外,还能够减少在侧面碰撞的碰撞初期向蓄电池的配置位置输入的碰撞载荷。

26、在上述方案中,也可以是,所述侧框架具备与所述蓄电池包接合的第一接合凸缘,所述第一接合凸缘在比所述扩宽部的车宽方向外侧的端部靠车宽方向内侧的位置,以所述蓄电池框架中的与所述蓄电池包接合的第二接合凸缘在上下方向上重叠于上侧的方式配置。

27、通过这样构成,第二接合凸缘及第一接合凸缘在比扩宽部的车宽方向外侧的端部靠车宽方向内侧的位置,以第二接合凸缘相对于第一接合凸缘重叠于上侧的方式配置。因此,能够通过第二接合凸缘及扩宽部从上方压住第一接合凸缘。在此,第一接合凸缘及第二接合凸缘以相对于碰撞载荷而允许变形的方式形成。以下,有时将包含第一接合凸缘及第二接合凸缘的部位称为“碰撞吸收部”。

28、由此,例如,在因侧面碰撞而向侧框架的第一接合凸缘输入了碰撞载荷时,能够使蓄电池与侧框架的中空部之间的碰撞吸收部向下方变形。

29、在碰撞吸收部的下方能够确保接纳碰撞吸收部的变形的空间。由此,能够抑制在碰撞吸收部产生压溃残留的情况,能够提高碰撞能量的吸收效率。而且,通过使碰撞吸收部向下方变形,能够抑制碰撞吸收部与在蓄电池包的内部配置的蓄电池接触的情况。

30、在上述方案中,也可以是,所述蓄电池框架在所述第二接合凸缘的车宽方向内侧的端部形成有弯曲部,且具备从所述弯曲部向上方突出的凸部,所述第一接合凸缘的所述蓄电池侧的缘部延伸至所述弯曲部侧,所述缘部具备与所述蓄电池包接合的第一接合部。

31、通过这样构成,第一接合凸缘的缘部延伸至第二接合凸缘的弯曲部侧(即,车宽内侧),且缘部的第一接合部与蓄电池包接合。因此,能够将碰撞载荷向第二接合凸缘的弯曲部(即,蓄电池框架)传递。由此,能够将弯曲部作为相对于碰撞载荷的弯折的基点,能够使第一接合凸缘与蓄电池框架一起向下方更可靠地变形(折弯)。

32、在上述方案中,也可以是,所述第二接合凸缘具备与所述蓄电池包接合的第二接合部,所述第一接合部配置在比所述第二接合部靠所述蓄电池侧的位置。

33、通过这样构成,第二接合凸缘的第二接合部与蓄电池包接合,第一接合部配置在比第二接合部靠蓄电池侧(即,车宽内侧)的位置。第二接合凸缘配置在蓄电池包的上侧,第一接合凸缘配置在蓄电池包的下侧。由此,能够抑制第一接合凸缘与蓄电池直接接触的情况。

34、具体而言,也考虑有例如在因侧面碰撞而向侧框架的第一接合凸缘输入了过度的碰撞载荷时,第一接合凸缘向上方变形的情况。在该情况下,缘部(即,第一接合部)也与蓄电池框架接触。因此,通过蓄电池框架能够抑制第一接合凸缘向上方较大地变形的情况。由此,通过蓄电池框架能够保护蓄电池。

35、在上述方案中,也可以是,所述蓄电池框架的所述凸部沿着车辆前后方向具备多个与所述蓄电池包接合的凹部。

36、通过这样构成,在凸部具备与蓄电池包接合的凹部,能够将凹部配置在凸部中的宽度方向中央侧。因此,通过凹部提高凸部中的宽度方向中央侧的刚性,相对于宽度方向外侧的部位(即,弯曲部侧的部位)能够带有强度差。由此,能够将弯曲部更可靠地作为弯折的基点来利用,能够使第一接合凸缘更可靠地向下方变形(折弯)。

37、在上述方案中,也可以是,所述侧框架具备在所述下边梁的下部固定的水平部和将所述水平部与所述第一接合凸缘连结的垂直部,所述水平部与所述垂直部形成为包含多个中空单元的实质上l字截面的中空部,所述蓄电池框架的所述第二接合凸缘配置在从所述垂直部向车宽方向内侧分离了的位置。

38、通过这样构成,侧框架的水平部和垂直部形成为实质上l字截面的中空部,在中空部包含多个中空单元。中空部相对于因侧面碰撞输入的碰撞载荷而将刚性形成得高。因此,通过使蓄电池框架的第二接合凸缘相对于垂直部(即,中空部)向车宽方向内侧分离,从而能够隔开蓄电池框架与中空部的间隔。由此,能够良好地确保碰撞吸收部相对于因侧面碰撞输入的碰撞载荷的变形量,能够进一步增加碰撞能量的吸收量。

39、在上述方案中,也可以是,所述水平部的下表面中,在所述垂直部侧形成的内侧部位的壁厚比在车宽方向外侧形成的外侧部位的壁厚形成得薄。

40、通过这样构成,在因侧面碰撞而碰撞载荷输入时,通过碰撞载荷能够在水平部的下表面中使垂直部侧的内侧部位积极地变形。因此,通过碰撞载荷能够使垂直部与第一接合凸缘的交界部向上方变形。由此,能够使侧框架良好地变形,能够进一步增加碰撞能量的吸收量。

41、在上述方案中,也可以是,所述水平部的下表面配置在比所述蓄电池包的下表面靠下方的位置,所述垂直部的下表面形成为从所述水平部的下表面朝向所述第一接合凸缘而成为上升斜度的倾斜状,所述垂直部的下表面将所述水平部的下表面与所述第一接合凸缘连结。

42、通过这样构成,水平部的下表面配置在比蓄电池包的下表面靠下方的位置。因此,能够抑制因侧面碰撞输入的碰撞载荷而使侧框架的中空部向室内侧倒入的情况。由此,能够使侧框架的第一接合凸缘向下方更可靠地变形。

43、根据本发明的方案,能够提高碰撞能量的吸收效率,且能够抑制侧框架与蓄电池接触的情况。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!